POA视域下基于CLIL的高职英语教学模式研究

作者: 陈梅佳 余法红

[摘 要] 产出导向法(POA)和内容与语言整合教学法(CLIL)的内涵已有研究,两种理论既包容又各有千秋。分析POA 视域下的CLIL 理论对高职英语教学的适用性,以《新标准职业英语》第一册Unit1为例,以 POA 理论和CLIL 模式为指导,根据学生专业设置语言和内容“双重聚焦”教学目标,结合驱动、促成和评价理论设计教学环节,探索一种新的英语教学模式。

[关 键 词] POA理论;CLIL 模式;高职英语教学

[中图分类号] G712 [文献标志码] A [文章编号] 2096-0603(2024)20-0097-04

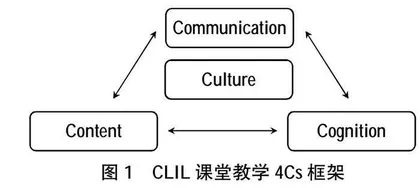

《高等职业教育专科英语课程标准(2021年版)》明确指出:高等职业教育专科英语课程的学科核心素养为职场涉外沟通、多元文化交流、语言思维提升和自主学习完善。[1]要求课程突出职业性、实用性。以前以语言教学为主的高职英语教学要逐渐转变为语言与专业或职业内容相结合的英语教学。CLIL(Content and Language Integrated Learning)即内容和语言融合型教学模式,强调将语言教学与科目教学融合起来,同步发展。其所提出的“4Cs”课程框架(内容、沟通、认知、文化)与英语学科核心素养四维目标(学习能力、语言能力、思维品质和文化意识)对接。产出导向法(Product-Oriented Approach,POA)以产出为导向,注重实用性,在一定程度上解决了外语教学中存在的学用分离的问题。鉴于此,本研究尝试将强调“学用一体”“边学边用”原则的POA教育理论与强调内容和语言融合的CLIL教学法结合,应用于高职英语教学中,创新高职英语课程教学模式,提高英语教学质量,为国家培养国际化高素质技术技能人才。

一、理论基础

(一)POA理论

POA即产出导向法,它是由文秋芳教授创建的。该理论从二语习得视角,强调外语教学要遵循“学用一体”“边学边用”的原则,旨在彻底解决中国高校外语教学“学用分离”的问题[2]。经过多次在实践中检验,该理论提出“学习中心”“学用一体”“文化交流”“关键能力”教学理念,“驱动”“促成”“评价”教学环节。在实际的操作中,教师一边呈现真实的交际场景,一边说明本单元要达成的教学目标和要实现的产出任务,学生根据已有的知识水平第一次尝试自主产出,发现自身不足,从而调动学生的内驱力。随后,教师布置与教学内容相关的产出任务,学生通过小组合作等方式完成,充分发挥教师的引领作用,引导学生积极参与语言的输入与输出任务,从而促成产出任务的完成,针对学生的任务表现开展多种评价。

(二)CLIL理论

CLIL即内容与语言整合教学法[3]。它首次产生于欧洲,是为了适应欧洲一体化进程的发展,满足欧盟国家语言发展的需求。CLIL作为一种新兴教育范式,系指在教育教学活动中以非学生母语的语言为媒介,聚焦学科学习与语言学习,提倡以非学生母语的语言来教授学科知识,同时以学科知识为载体来学习语言知识和提高语言能力。CLIL模式以交际能力理论和功能语言学理论为基础,以内容为载体,促进语言学习,创设交际环境,提升交际能力,达到内容和语言共融的效果。内容(Content)、交际(Communication)、认知(Cognition)和文化(Culture)是其课堂教学四要素。在实际的操作中,教师分析教材,确定语言与内容的双重目标,并在此基础上基于主题内容创设真实的交际场景,设计相关任务,从学科内容、语言交际、思维认知、跨文化四个方面进行综合性评价。

(三)POA和CLIL的共性

注重学以致用。POA所提倡的“学用一体”教学理念,主张一边学一边用,将学和用有机结合起来。CLIL模式强调“为用而学”,主张学科知识与语言能力双项发展。两者都很注重实用性,可以有效避免“学用分离”弊端。

注重真实语境。POA提倡以职场知识需求驱动学习,通过设计真实交际场景中的多样产出任务达成目标。CLIL课堂上的语言教学注重真实语境下的应用,所有语言素材、词汇语法和句型教学、课堂输出活动等都围绕学科主题展开,每节课都有一个学科主题贯穿始终,将学科主题的知识内容与语言教学相结合,从学科知识和应用角度出发来学习和掌握语言,让学生整节课处于真实语境中,更利于学生学习、理解和记忆。

注重多元评价。评价是POA中重要的一个环节。师生可以共同制定评价标准,采取多种评价方式,达到“以评促学”的效果。CLIL模式设计双重目标,强调从内容、交际、认知、文化这四个维度进行多方面评价。

(四)POA和CLIL的差异

POA和CLIL既有共同的一面也有各自独特的一面。POA以产出为导向,提前告知学生产出目标,创设多样任务促成产出。产出目标清晰具体,任务场景真实相关,以“学习—实践—评价—反思”提升教学效率。而CLIL来自海外,它以交际为导向,用语言讲授学科知识,学科促进语言能力,注重交际场景真实性,学科语言实用性,清晰明确划分能力维度,极大改善了高职英语教学中语言教学与专业课程教学相分离的现象。

二、POA视域下的CLIL理论对高职英语教学的适用性

根据国家对职业教育未来的规划,高职英语以服务学生就业为目标,助力学生走技能成才之路,培养学生职场英语应用能力,提高学生职业素养。以POA教学理念为指导的CLIL教学模式有以下几个优势:第一,语言和内容“齐头并进”。以典型的职场内容为载体学习语言,以语言为媒介掌握内容。每个单元围绕一个主题,将职场情景重现驱动,以真实交际情景中的多样产出任务达成目标,核心知识与技能在不同职业场景中重复使用。第二,知识和技能“学用一体”。将语言学习与专业知识运用密切联系,关注语言学习的工具性和人文性,培养学生的认知能力、思维能力、跨文化交际能力和职业能力[4]。第三,育人和做事“融合发展”。将职业素养养成和价值塑造孕育于职场故事中,呈现与主题相关的优秀文化,设计职业技能提升,职业素养培育的产出任务、单元目标、学习内容、评价活动贯穿育人理念,实现润物细无声的教学效果。因此,将POA与CLIL研究整合起来应用到高职英语教学中既有利于理论的更新和应用,又有利于推进人才专业性和国际化培养。

三、POA视域下基于CLIL理论的教学实践

《新标准职业英语》是一套采用“产出导向法”理论设计的高职英语系列教材。教材的总主编之一是POA理论的创始人文秋芳教授。根据这套教材的总体设计理论,结合职业英语课程的内涵,将CLIL理论融入POA教学模式中,为CLIL搭建一个“三阶段”的4Cs框架:在驱动阶段呈现新语言及内容信息,提出语言与学科内容的双重目标。促成阶段在交际驱动下进行语言使用,学生完成一个个交际任务,促成学生运用语言来开展职场任务,这体现了维特根斯坦(Ludwig Josef Johann Wittgenstein)“意义使用论”的理念,即语言只有在使用中才有意义[5]。同时,融入CLIL理论的课堂在教学中融合认知、问题解决和创新思维能力等多方面的认知发展目标和跨文化意识。评价环节要从学生语言技能、学科知识、交际能力、文化素养等多方面考量。本部分以《新标准职业英语1》Unit1为例,探讨POA视域下CLIL模式在高职英语实践教学中的教学设计。

(一)职场主题

CLIL教学法强调的是学科与语言并重,确定学科主题是第一步。本单元的主题为Internships,根据这个主题,共设计了三大板块。Learning context板块对应驱动环节,Section I和Section II对应促成环节,评价环节贯穿始终。学生通过阅读选择实习岗位的故事,学会合理选择实习岗位,渗透中外有关取舍的谚语,培养其正确的取舍观念。通过典型文本阅读,归纳总结实习简历的写法,完成产出个人实习简历的任务。

(二)教学目标

CLIL课堂需要达到学科内容和语言能力的双重教学目标,因此教师在进行课堂设计时,需要考虑学科和语言双重目标的设定。本单元的职业场景是实习求职。基于CLIL的4Cs理论,本单元的教学目标分为内容目标、交际目标、认知目标和文化目标这四个部分。如表1所示。

(三)教学流程设计

1.驱动环节(Motivating)

“驱动”产出环节是POA理论下教学设计的第一步,这也是学生的第一次尝试环节,其目的是通过初步产出让学生发现自己的不足,激发学习动力[6]。同时,也有助于老师了解学情。教师适时提出本单元产出任务和相应的教学目标。CLIL教学法强调创设真实的职场环境,注重真实语境下的应用,达到以用促学的效果。因此,驱动环节中运用CLIL教学法要考虑交际的真实性、认知的挑战性和产出目标的恰当性。教师在进行任务设计时要注意为学生提供真实的交际场景,引导学生不但要关注学科内容,还要关注语言形式。

本单元的主题是“实习”,首先呈现一个职场中出现的交际场景和话题:作为一名管理专业的大一学生,你想在即将到来的暑假期间进行一次实习。在学校的就业中心,你发现有两个实习职位很有吸引力:前台接待员(有薪资)和经理助理(无薪资)。你需要选择一个并写一份简历申请这个职位。接着,学生讨论以下问题:(1)Which internship would you like to choose?Why?(2)What information should be included in your resume?第一个问题涉及职业素养,第二个问题涉及职业技能。学生尝试用已有的认知进行产出,感受到有话说不出,刺激学习欲望。同时,有助于帮助教师了解完成本单元任务可能面临的困难,调整教学设计。最后告诉学生具体的单元产出任务和教学目标。根据上述理论,本单元语言目标是掌握与实习岗位选择相关的词汇、句式,读懂相关的英文篇章,用英语谈论相关话题,用英语书写自己的实习简历;学科目标是合理选择实习岗位,培养正确的取舍观念;文化目标是了解中外有关取舍的谚语和内涵;育人目标属于隐性目标,不需要直接告诉学生,要做到润物细无声,有机融入教学中。

2.促成环节(Enabling)

促成环节是教师为学生提供丰富的输入材料并设计系列活动任务。学生清楚最终需要完成的产出任务和要求,并带着任务学习教材内容,为产出任务做好内容、语言和结构上的准备。教学中,可以采用小组合作学习的方式,充分发挥学生的主体作用,教师的主导作用。根据CLIL理论,从内容的拓展、认知的提高和文化意识培养等方面出发[7],结合职场特点精心设计输入内容,激发学生学习热情,为学生的进一步产出搭建脚手架。在学习过程中有针对性地为学生完成产出任务提供必要的引导、指导和检查。本单元共分解成6个子任务。

任务1:Story——阅读一篇关于选择实习岗位的故事,并完成相应的练习。教师向学生描述任务后,让学生带着任务去文章中找到答案。通过老师的引导。学生一方面掌握了如何做出一个正确的选择,另一方面也学会了相关的词汇、短语和句型。学生掌握了语言技能也提高了职业素养。

任务2:Interaction——谈谈你的选择。教师向学生描述任务后,让学生带着任务去听说,归纳合理选择实习岗位的方法。学生完成单元产出任务促成正确的价值观和必备品格,同时提高英语听说能力和语言思维能力。

任务3:Culture——中外有关取舍的谚语。教师先向学生说明任务,然后请学生自己动手查找中外关于取舍的谚语,在课上或在学习群分享,最后在学生分享后进行总结和补充,使学生更全面地了解古今中外关于取舍的重要论述。教学中要注重培养学生的跨文化意识和多元视野,在加深对自己国家文化认同的同时,了解其他国家的文化,培养具有国际化视野的人才。

任务4:Reading——典型文本阅读:实习简历。教师向学生描述任务后,让学生带着任务去文章中找到答案。这个任务的设计旨在为产出任务提供可供模仿的范本,在内容、语言、话语结构上直接为产出任务服务。

任务5:Writing——归纳简历的写法。该部分提供产出语篇的结构和语言特点介绍,通过三个针对性练习,引导学生归纳出简历的框架和写法。