高职环境监测与质量管理课程“双教、双学、双评”教学模式研究①

作者: 王丹君 罗玲 唐志明

[摘 要] 随着我国经济的腾飞和工业化步伐的加快,环境监测成为环境管理和执法监督的基础,确保环境监测数据质量客观、真实、有效成为重中之重,因此,对于具备环境监测与质量管理综合能力的专业人才的需求也随之上升。在教育改革深入和信息技术快速进步的背景下,“双教、双学、双评”教学模式应运而生,其核心目标是提高教学质量和培养高素质人才。将该教学模式应用于环境监测与质量管理课程中,探讨课程教学现状,分析存在问题以及影响教学效果的因素,对原有环境监测与质量管理课程重技术、轻管理的模式进行改革,将环境监测技术和质量管理技术进行高度融合,构建环境监测与质量管理课程,以期完善课程实施环节,提升教学效果,提高课程教学质量。

[关 键 词] 环境监测与质量管理课程;“双教、双学、双评”教学模式;岗位要求调研

[中图分类号] G712 [文献标志码] A [文章编号] 2096-0603(2024)34-0129-04

随着我国经济的腾飞和工业化步伐的加快,国内环保产业迅猛发展,环境监测岗位所需技术人才需求量持续增加。随着环境监测技术装备将向小型化、自动化、智能化和网络化方向发展以及5G、人工智能、物联网、云计算、大数据、区块链等新技术将促进环境监测从单一的仪器设备监测向集群化监控预警维护系统及管理平台发展,一部分高职院校很难满足环保类设备更新速度快导致的投资需求,以至于只能在环境监测方面进行理论阶段的人才培养,难以与实践技能锻炼形成紧密而有效的衔接,从而导致专业知识技能无法做到与时俱进[1]。同时,仪器设备智能化的提升,也使监测人员市场需求量有所放缓,但对于监测技术人才综合素养的要求越来越高,特别是对于监测人员质量管理能力,应用于实际监测工作的全过程,如新方法新标准的确认和验证、仪器设备计量确认、样品的信息化管理、质控手段的综合应用、CMA扩项申请等。因此,环境监测专业人才培养应充分体现高等职业教育的特点,以行业需求为导向,紧密围绕重点岗位的职业技能要求,面向环境监测机构、环境治理企业及各类大中型生产企业等相关单位,培养能在环境监测一线从事环境样品采样、现场监测、实验室常规项目分析岗位工作,并具有实验室高精尖设备操作、实验室质量管理等岗位的职业生涯发展基础的高素质复合型技术人才[2]。

一、环境监测与质量管理课程的教学现状研究

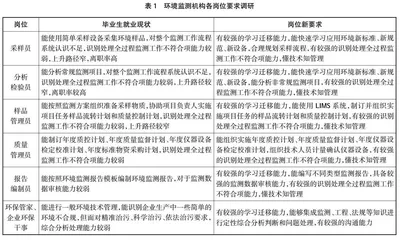

环境监测与质量管理课程教学内容涉及环境化学、分析化学、数理统计、环境监测技术、实验室组织与管理等学科,内容繁杂、应用性强、知识更新速度较快。传统的环境监测与质量管理课程培养的学生对整个监测工作流程认识片面,不能识别和处理监测工作中的不符合项,不能适应新技术引领下对综合分析和解决问题能力有较高要求的岗位,目前行业企业需要有较强的学习迁移能力,能快速学习应用环境新标准、新规范、新设备和懂技术知管理的综合素质人才(具体见表1)。

二、“双教、双学、双评”教学原则

针对传统环境监测课程教学的一些弊端,我院开发了环境监测与质量管理课程,结合“双教、双学、双评”教学模式,明确了以下原则:

(一)问题引导原则

在高职环境监测与质量管理课程教学中,问题引导原则起到了关键作用。该原则强调了“学以致用”的思想,以问题为驱动的教学策略鼓励学生主动探索、提出问题、分析问题,并进行解决,这种策略显著提高了学生的思辨能力[3]。在教学实践中,此原则确保学生能够更加深入地理解课程内容,以及如何将所学应用到实际工作中。

(二)多元评价原则

多元评价原则对课程的教学和评价机制有深远的影响。该原则强调了不仅仅要关注学生的最终成果,还要重视学生在学习过程中的努力和进步。通过建立“课前+课中+课后”的全过程多元评价机制,教师能更全面地了解学生的学习情况,从而提供更有针对性的指导和反馈。此外,过程评价、结果评价、增值评价和综合评价的“四个结合”的考核策略进一步确保了评价的公正性和全面性,使学生在多个维度上都得到了全面的评估,这不仅有助于提高学生的学习动力,也有助于教师更精准地指导学生。

(三)以生为本原则

以生为本原则确立了学生在教学过程中的中心地位。按照“线上先学→老师后教→助教助学→案例分析→分组研讨→教学互动→评价考核”的教学逻辑,课程的教学过程变得更加丰富和多样。其中,“双教、双学、双评”的模式确保了学生在课堂中的主动参与和深度学习。此原则使教师不再是单纯的传授者,而是学生学习过程中的引导者和伙伴,这样的教学方式不仅提高了学生的学习兴趣和积极性,还在很大程度上增强了师生之间的互动和合作。

三、“双教、双学、双评”教学模式实施路径

(一)升级教学目标

相比传统环境监测课程,新开发了环境监测与质量管理课程教学目标升级内容(具体见表2)。

(二)重构环境监测与质量管理课程的教学内容

目前,监测新技术遭遇质量管理“瓶颈”,监测人员缺少对监测数据的质量审核能力,导致企业的质量管理成本较高。教学团队成员重构环境监测与质量管理课程内容,以“必需”和“够用”为原则,深度融合环境监测技术和质量管理内容,以“如何在符合检验检测机构资质认定通用要求、生态环境监测机构评审补充要求和所就职监测机构质量管理体系文件要求下,依据环境监测技术规范和相关评价标准完成一项典型性环境监测任务,编制监测报告”的虚实结合的环境监测任务为出发点,分解、整合、序化为5个环节,包括现场调查、制定环境监测方案、现场监测及采样、实验室分析样品、编制环境监测报告。以完整的环境监测工作流程为主线,围绕“上学如上班、上课如上岗”的宗旨[4],将质量管理“人机料法环测”六要素以实操形式融入子任务中。采用LIMS系统,落实“做中学”的标准化教法,运用实验室LIMS系统信息软件,监测全过程留痕,帮助学生理解环境监测工作全过程中的质量管理活动,让学生认清技术和管理“两张皮”的问题,牢记“真、准、全”要求,守住监测数据质量的底线,让学生懂技术还知管理,识不符还会处理。

针对行业内某些专业技术人员,技能强却缺少责任担当,监测数据造假行为屡见不鲜,课程特别关注学生思想成长,将思政要素融入监测任务。以“标准检索”“数智勘察”“VR实景”“LIMS流程”为思政载体,将“使命担当”“专业自信”“科学精神”“职业素养”“工匠精神”等思政要素融入环境监测教学中。

教学内容对接采样员、分析员、样品管理员、质量管理员、报告编制员、项目负责人、质量负责人、授权签字人、技术负责人等职业岗位,引入《水生态监测技术指南》(HJ1295-2023)、《地表水环境质量监测技术规范》(HJ91.2-2022)、《卫星遥感监测技术导则》(GB/T42190-2022等最新国家及行业技术规范,融入1+X环境监测与治理职业技能等级证书和全国职业院校技能大赛“环境检测与监测技术”“实验室安全技术”赛项技能点,实现“岗课赛证”及“课证融通”。

(三)实施“双教、双学、双评”模式

课程关注行业和企业的实际需求,加强校企合作,以培养符合市场需求的实用型人才为目标。教学团队成员在大量的监测工作过程记录和结果报告等真实材料中精挑细选具有典型代表性的案例,将监测行业内问题凝练总结,在教学内容上深耕,以岗定教多通道成长,设计MOOC主课基础内容、SPOC补短和拓展课程,将SPOC和MOOC进一步融合为“双学”,精工细作打磨多形式课件和题库,面向岗位新要求,将理论全方位融入实操,将知识点深度技能化,将学习过程深度量化。MOOC开展主课内容学习,同时针对理化基础知识掌握程度不同、学习能力不同的学生分层设计SPOC课程内容,学生根据自身情况选择学习岗位补短课程和岗位拓展课程内容,使学生能深度理解岗位要求,确定职业目标,为学生提供多样化、多通道的职业发展路径,如“采样员→样品管理员”“采样员→分析人员→质量管理员→报告编制员”“质量管理员→质量负责人”“报告编制员→项目负责人→授权签字人→技术负责人”等路径,满足不同学生个体的需求,促进学生自主学习,补短扬长,同时督促参赛和考证,鼓励创新创业,累积学习积分。

线下学习创新教法,以任务为驱动,采取“双教”模式,使用自制Python程序,将SPOC和MOOC学生学习数据整合进行动态分析,深度挖掘学生长短板,教师根据学生的实际情况进行差异化管理,教师将时间和精力转向更关键的课堂授课活动,巩固教学效果和掌握教学节奏。Python采集MOOC和SPOC学生数据,启动“助教选拔”车轮,自主学习能力较强的选拔为助教,每次课程课前测验完成后,用Python采集MOOC和SPOC学生数据,动态轮换助教,每次课程在“强技能”环节可分组开展两轮或多轮训练,第一轮操作,助教为操作员身份,时间节点和质量指标双考核;第二轮操作,助教为观察员身份,其他学生开展实验操作、VR虚拟角色扮演等活动时由助教辅学,助教经“学→教→内化”的过程,进一步得到能力提升,通过技能考核指标快速反馈学困生学习状况,有助于学困生查漏补缺,提高学习效率,助教自己也获得提分和提优机会,富有成就感,以点带面,在学习中提升兴趣,兴趣中提升技能,技能中促进素养发展,符合学生大脑认知规律,提高了学生的团队协作能力。同时教师能够非常迅速地获得第一手教学反馈,及时做出应对,消除学习中沟通少、辅导少的痛点。在“双教”实施中注重标准化教案,使教学活动在有序、规范、高效的状态下进行,通过“五步”教学策略析标准、明操作、强技能、纠不符、拓思维,学生对标明确质量要求,教师针对性展示操作要点,通过“双教”模式,提高学习效率,增加操作轮次,刻意训练,强化技能。通过自省和探讨,对监测过程中的不符合加深理解,使学生具备识别和处理全过程监测工作不符合项能力,培养学生信息素养、规范规则意识和求真求准、精益求精的职业素养,确保教学质量。

“双评”模式保证学生在线上和线下都受到全面的评估。线上评分通过智慧职教平台、LIMS系统的数据采集功能及问卷调查方式,教师可以实时掌握学生的学习进度,而期末考核则对学生的学习成果,如监测报告编制质量进行评价。线下评价则更细致,设定了明确的技能指标评价标准,教师通过观察学生课堂行为和学习效果,对学生增值进行动态监测。评价类别包括过程评价、结果评价、增值评价和综合评价(具体见表3)。

四、采用“双教、双学、双评”教学模式的环境监测与质量管理课程推广和实践效果

(一)环境监测与质量管理课程推广

针对环境监测机构对人才新需求,教学团队成员首先进行了重组,环境监测与质量管理课程教学团队成员组成特别注重专业互补,多领域融合,包括20年以上环境监测机构监测岗位工作经验的龙头单位专家,国家级和省级检验检测机构资质认定评审员,国家和省教师教学能力比赛获奖教师,对外进行推广的课程教学平台主要采用智慧职教MOOC、国家级专业技术人员继续教育基地环保干部职工培训中心环保教育云平台,选课人数千余人,分布于12个单位,同时与多家院校和龙头企业共同开发校企合作教材。

(二)环境监测与质量管理课程实践效果

环境监测与质量管理课程在线教学平台丰富的课程资源为学生自主学习提供了基础保障;以学生为主导的课堂教学,充分调动了学生学习的积极性;精心设计的教学环节,帮助学生高效掌握核心要点;真实的任务实施,严格检验了学生的学习成果。学生参与度更高,学习获得感更好,学生工单指标合格率和优秀率均有较大幅度提高,教学质量得到了明显提升,98%以上的学生对该门课程表示满意。

参考文献:

[1] 周慧娟,李英,郭文涛,等.高职环境监测技术专业岗课赛证融通课程体系的构建[J].化工教学,2023,49(3):128-129,145.

[2] 宋静,芦洪涛.基于高质量发展要求浅谈环境监测高等职业教育建设[J].上海质量,2021(12):62-64.

[3] 施铮,刘奕君,叶龙俊,等.方法论视域下侧重设计思维培养的混合式教学探索[J].计算机教育,2024(8):165-170.

[4] 谭红军,张新明,张玉红.“项目引领、教学做赛一体化教学模式”的探索与实践[J].卫生职业教育,2021,39(24):88-90.

◎编辑 鲁翠红

①基金项目:本文系2022年湖南省职业院校教育教学改革研究项目“高职环境监测与质量管理课程‘双教、双学、双评’教学模式研究”(ZJGB2022390)阶段性研究成果。

作者简介:王丹君(1980—),女,汉族,湖南长沙人,副教授/高级工程师,硕士,研究方向:环境监测技术、实验室质量管理。