高校大学生心理健康教育管理体系构建研究

作者: 伍琪

[摘 要] 大学生心理健康不仅关系到个人自身的成长和发展,还关系到国家的未来和民族的前途,加强大学生心理健康教育已成为我国高校教育面临的历史重任和教育难题。通过剖析大学生心理健康教育管理状况、存在的问题及产生的原因,构建了由国家、社会,学校、家庭及朋友圈,学生个体三个层面组成的高校大学生心理健康教育管理体系,以促进大学生心理健康素养的全方位提升。

[关 键 词] 高校;大学生心理健康教育管理;体系构建

[中图分类号] G717 [文献标志码] A [文章编号] 2096-0603(2023)11-0101-04

目前,我国大学生心理健康状况并不乐观,高校大学生群体因心理健康问题引发的突发事件越来越多。据《心理健康蓝皮书:中国国民心理健康发展报告(2019~2020)》报道,大学生中有18.5%有抑郁倾向,4.2%有抑郁高风险倾向,8.4%有焦虑倾向[1]。2021年,教育部办公厅发布的《关于加强学生心理健康管理工作的通知》明确指出:要从加强源头管理、过程管理、结果管理和保障管理四个方面着力提升学生的心理健康素养[2]。

一、大学生心理健康标准及管理内涵

(一)大学生心理健康标准

在学术界,关于大学生心理健康迄今没有绝对的标准,国内外学者表述各有不同,美国心理学家马斯洛 和米特尔曼提出的心理健康的十条标准被公认为是“最经典的标准”[3]。近年来,我国学术理论界针对大学生心理健康的研究较为丰富,主要从情绪、智能、人际关系和社会适应等角度提出了不同健康标准,但这些标准都是从纯技术性视角,基于人的身心健康提出的,侧重于培养人的心理素质和社会适应能力,但大学生心理健康与社会制度、意识形态息息相关,这种心理健康教育管理方式已不适应新时代高校培养合格的社会主义建设者和接班人的需要。

(二)大学生心理健康管理内涵

管理是指一定组织中的管理者,通过实施计划、组织、领导、协调、控制等职能来指挥协调他人的活动,使别人同自己一起实现既定目标的活动过程[4]。大学生心理健康管理内涵可以定义为:以“大学生心理健康成长”为中心,由国家、社会、学校、家庭和大学生个体等构成责任主体,通过组建专门的管理组织或团体,最大限度地运用有限资源,通过心理测评筛查、心理咨询、心理预防、心理干预等手段,最终促进大学生心理健康管理目标实现的一个过程。

二、大学生心理健康教育管理现状

(一)管理组织架构

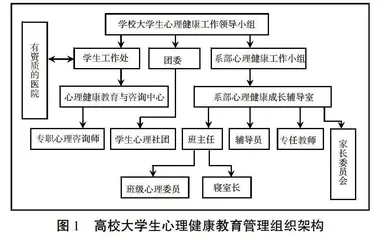

目前,高校大学生心理健康教育管理组织架构主要由:第一层学校心理健康工作领导小组(领导层);第二层学生工作处、系部工作小组、团委(管理层);第三层心理健康教育与咨询中心、心理健康成长辅导室(执行层);第四层专职心理咨询教师、辅导员、班主任、各科专业教师、家长委员会、学生社团(实施层);第五层班级心理委员、宿舍长(学生自治层)组成(如图1所示)。

(二)管理制度现状

目前,高校大学生心理健康教育管理制度主要有:心理咨询师职业道德规范、班主任和辅导员管理制度、大学生心理健康排查制度、重点学生心理干预制度、大学生心理健康情况汇报制度、班级心理委员工作制度、寝室长心理教育工作职责、医校合作制度等。

(三)管理模式现状

目前,高校大学生心理健康教育管理模式有:课程建设(大学生心理健康课程建设)、知识讲座及实践活动(大学生心理健康讲座、心理知识竞赛、心理健康实践活动及主题班会等)、心理健康咨询与辅导(心理健康指导、心理咨询、辅导工作的咨询和辅导管理等)、心理健康普查(新生心理健康状况普查、评估、建档)、心理危机反应及联动机制等(构建由学工处、团委、保卫处、辅导员、班主任、各二级学院、心理健康教育与咨询中心教师及班级心理委员、寝室长组成的心理危机反应及联动运行机制)。

(四)管理目标现状

目前,各高校大学生心理健康管理目标虽然表述不同,但主要内容大体相同,即构建集教育教学、实践活动、咨询服务、预防干预“四位一体”的心理健康教育工作格局;实现学生心理健康意识明显增强、心理健康素质普遍提升;促进学生心理健康素质与思想道德素质、科学文化素质协调发展[5]。

三、大学生心理健康教育管理存在的问题及原因

(一)认识不到位,管理流于形式

1.认识不到位

从国家社会层面来看,社会上还有许多人士对心理健康存在误解,将心理健康问题等同于“神经病”,对其避而远之。从学校、家庭、朋友圈层面来看,部分教师、家长等认为大学生心理健康教育管理工作的好坏对学校的内涵发展、社会影响力并不产生直接影响,有则锦上添花,没有也无伤大雅。从学生个体层面来看,部分学生对心理健康工作存在偏见和抵触情绪,即使意识到自己出现了“情绪失调、轻度抑郁”等心理问题也会全力掩盖,讳疾忌医,怕被同学发现认为有“神经病”。

2.管理流于形式

由于认识不到位,造成大学生心理教育健康管理工作虽然有规章制度、有场地、有人员编制,但实际上多为虚设,组织开展的各项心理健康活动表面上轰轰烈烈,实则在很大程度上仅仅是走走形式,应付上级主管部门的检查,较少开展具有针对性、实际性的业务工作,管理流于形式。

(二)缺乏顶层设计,管理制度有待完善

1.缺乏顶层设计

近年来随着我国高校扩招,在校大学生人数急剧增加,教育教学、行政管理、学生生活等资源已远远不能满足高校教育事业发展的需要,高校决策者往往选择将有限的人、才、物优先投入教学条件改善、实验室建设等主要工作上,少有精力和时间从顶层设计的角度对大学生心理健康管理工作目标任务、管理机制、条件保障等进行科学分析、统筹规划,导致心理健康管理工作效果不尽如人意。

2.管理制度有待完善

首先,我国多数高校针对心理健康教育管理工作者的管理制度不够健全,没有具体的心理健康教育管理从业人员考核目标及评价制度。如从2017年国家取消了资格证考试,没有国家心理咨询师资格证,高校心理健康教育管理从业人员资格如何界定、专业技术等级如何评判等;其次,高校进行大学生心理健康教育活动的主要途径为:学生工作处所属心理健康教育中心组织开展的心理健康咨询、辅导;教务处组织开展的心理健康教育课程讲授,团委所属学生心理健康社团组织开展的心理健康教育实践活动,系部辅导员和班主任进行的心理健康教育干预、预防等,这些教育活动的管理主体分别为学工处、教务处、团委及各二级学院4个级别平行的行政管理部门,管理职能条块分割,易造成协调沟通困难。

(三)评估机制不健全,监督机制缺乏有效性

1.心理健康教育评估机制

目前,我国高校心理健康普查评估基本上都是针对大一新生的,对大二、大三学生只进行个体心理健康咨询等,没有构建对全体大学生持续的、全过程的健康教育评估机制,同时在评估方面还存在观念偏差、没有标准化评估指标、没有具体评估指标细则、评估方法单一、专业性较差等问题,评估机制不健全。

2.心理健康教育监督机制

目前,我国高校心理健康教育普遍缺乏监督机制,也没有设置专门心理监督机构及专职监督员岗位,对心理健康教育测评﹑咨询、预防、危机干预、评价等过程进行监视和管理,监督机制的缺失不利于高校心理健康教育管理的有效实施。

(四)缺乏专业人员,技术手段落后

1.缺乏专业人员

大学生心理健康教育是一项专业性较强的技术工作,涉及社会学、教育学、心理学、医学等学科相关知识,同时还需具备心理诊断、心理咨询及语言沟通技巧和实践工作经验,致使高校专业心理咨询师严重缺乏。国家对高校专职心理咨询师有明确规定“高校按师生比不低于1:4000比例配备心理健康教育专职教师且每校至少配备2名”。但由于高校扩招,学生数量急剧增加,心理健康教育专职教师与学生比例远远达不到政策标准要求。

2.技术手段落后

我国高校大学生心理教育手段单一 ,基本上都是从纯理论的角度开展教育及咨询工作,咨询教师对咨询问题以外的关系是不确定的,与学生的关系不够紧密,不易及时了解和发现大学生的心理问题,存在“重个体、轻全体;重诊治、轻预防;重补救、轻教育”的现象,咨询干预技术手段不能满足全体大学生心理健康教育管理的需要。

四、大学生心理健康教育管理体系构建

(一)心理健康教育管理体系构建的原则

1.系统性原则

高校在构建心理健康教育管理体系时必须坚持系统性原则,要综合考虑影响大学生心理健康的每一个要素(如社会政治、经济和文化等因素;学校、家庭和朋友圈等因素;学生个体心理等因素)及要素间的相互关系,形成一个覆盖全校的多层次的、立体化的、 相互补充和相互完善的心理健康教育管理体系。

2.目标性原则

高校在构建心理健康教育管理体系时必须按照全面质量控制要求,科学、合理选择各要素,制定目标管理机制,确定具体目标指标,细化工作流程,落实工作任务,形成有效的目标控制。

3.保密性原则

心理咨询工作中所产生的相关资料均属个人信息(如个案记录、测验资料、信件、录音、录像等专业信息),必须在严格保密的情况下进行建档保存,不互通、不外借,不列入其他资料中,除高校心理健康教育管理人员外,其他人员不得查阅、浏览。

(二)心理健康教育管理体系的构建

1.国家和社会层面

(1)政府加大对心理健康资金投入力度

因连续的扩招,学生数量的剧增,原有心理咨询设施、技术手段及管理方法无法满足学生的需要,而心理健康教育与咨询所需要的个体咨询室、沙盘游戏室、心理宣泄室、团体活动室、心理健康专用平台建设等都需要大量的经费支持,资金投入不足是各高校心理健康教育管理所面临的共同问题,需要政府加大资金投入力度。

(2)创造适应大学生心理健康发展的社会环境

风清气正、积极向上的社会环境是学生心理健康成长的重要保障,发挥政府的主导作用,推动、引导社会各阶层力量在全社会范围内掀起大力弘扬社会主义核心价值观及中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信和爱国主义精神教育,创造美好、健康、和谐的适应大学生心理健康发展的社会环境。

(3)建立第三方社会评估机构

由政府主导组建,社会组织、社区和第三方专业组织组成的评估机构,公平、公正、客观、真实地对大学生心理健康管理进行绩效评价和考核,实行过程评价与结果评价相结合,形成内部闭环运行与社会需求衔接的大学生心理健康管理绩效评估与监控体系,赋能高校大学生心理健康教育管理质量持续提升。

2.学校、家庭、朋友圈层面

(1)构建立体、多维的教育教学体系

把心理健康教育课程纳入高校教育教学全过程,开展多层次、多元化的心理健康教育课程教授与心理健康教育实践活动,构建覆盖全校范围的、全方位的,以课堂教学、课外教育指导为主渠道和基本环节, 线上与线下、课内与课外、教育与指导、咨询与自助紧密结合的心理健康教育教学体系[6]。