基于 CiteSpace 的大学生心理实践教育研究演进路径分析

作者: 笱崇敏 杨舒涵

[摘 要] 以中国知网2004—2023年期刊470篇相关论文为研究对象,通过使用 Citespace 软件,从核心作者、关键词、研究机构等角度对我国大学生心理实践教育进行研究,以及对目前研究的发展方向进行探讨并给出建议。

[关 键 词] 大学生心理;实践教育;演进路径

[中图分类号] G645 [文献标志码] A [文章编号] 2096-0603(2023)35-0025-04

一、引言

在我国,大学生心理健康教育已经成为高校教育的重要组成部分,其目标在于提高大学生的心理素质,促进其全面发展。然而,传统的心理健康教育模式往往存在一些问题,如教育方式单一、实效性不强等,因此,探索一种新的心理健康教育模式显得尤为重要。在这种背景下,实践教育的心理健康教育模式应运而生。实践教育是指在课堂教学之外,由学校组织、学生自愿参加的各种教育活动。这种模式具有灵活性高、参与性强、实效性好等特点,能够有效地弥补课堂教学的不足,提高心理健康教育的效果。然而,实践教育的心理健康教育模式并非一蹴而就,其设计与实施需要结合大学生的实际需求和特点,进行科学合理的规划。本研究通过文献计量法,对收集的470篇文献进行可视化分析,分析2004—2023年我国大学生心理实践教育的研究脉络,以及追踪其未来的发展趋势和研究的发展方向,为提高我国大学生心理健康实践教育的质量提供一些参考。

二、研究方法

(一)数据来源

进入CNKI数据库,在高级搜索中,以“大学生心理实践”作为关键词,以“心理实践课程”篇名作为检索式,时间限定为2004年1月到2023年7月,共搜到相关文献849篇,经过一一筛选,剔除与主题无关的文献,以及述评和征稿启事等与本研究无关的内容,其他检索条件均不限制,筛选出有效文献共470篇。将文献导出为Cite Space可读取的RefWorks格式,并进行数据转码处理,最终提取研究所需的样本数据库。

(二)研究方法与工具

将数据导入CiteSpace6.2.4软件中,TimeSlicing 一栏的设定值为2004—2023。Years Per Slice一栏的设定值为1,即以一年为一个时间节点进行分析。Node Types设定为Author、Institution和Key-word,Links Strength选择为Cosine算法,Top N设定为50。Visualization点选为Cluster View Static。阈值(Thresholds)定义为(0,0,20)(0,0,20)(0,0,20),其他选项为默认状态。

三、数据分析

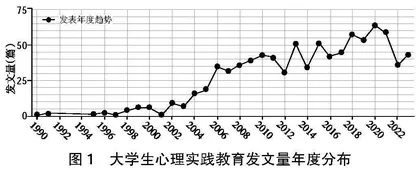

(一)文献数量的时间走向

根据最初检索的文献可以看出,关于大学生心理实践教育的发文趋势,从2004年开始增加,在这之前,大学生的心理健康教育方式主要还是停留在理论教学层面,实践的文献较少。2004—2006年这三年期间增加的量比较大,从最初的年发文量20篇增加到40篇,数量翻了一倍。随后逐年缓慢增加,在2020年达到近20年的峰值。2020年疫情暴发,各高校线下课程暂停,转为线上教学,这期间大学生的心理健康课形式也随之变化,由传统的课堂讲授转换为线上体验,带给学生更多心理、情感上的变化。

(二)研究机构和核心作者

本研究列出了发文量前20名的研究机构信息(如表1所示)。从发文机构的角度看,从事大学生心理实践教育研究的学者分布广泛,以东部和南部的学校居多,北方的院校较少,可以看出对大学生心理实践教育的重视程度,在南北方以及院校的投入上会有一定的差别。另外,排名靠前的研究机构,本校的大学生心理健康宣传工作相对于其他院校来说比较丰富,例如有微信、网站等主流宣传平台,每天或每周都有更新原创的大学生心理健康相关的推文。由此可见,手段多样化的宣传信息平台的建设,对于大学生心理实践教育有一定的促进作用。

本研究列出了合作网络中排名前20名的作者,从发文统计量看(见表2),丁闽江发了6篇相关的研究论文,蓝琼丽和催艳侠都发表了3篇相关研究论文,剩余的17位作者发表了2篇相关研究论文。统计显示,排名前20名的研究人员都发表了两篇及以上大学生心理实践教育相关论文,共计46篇,占全部总量的9.8%,说明大学生心理实践教育研究领域的作者集中度高,主要作者的贡献大。然而,作者之间的合作却很少。

(三)文献热点和趋势分析

1.关键词共线图谱分析

在参数设置中,将节点Node Types选择为 Key-word,其余选择设置不变。创建了一个关键词共现网络图谱,其中有531个网络节点,1211条连线,网络密度为0.0081(见图2)。为了更清晰、直观地分析图表,在处理数据的过程中,只显示可视化频数在10及以上的关键词。通过表3可以发现,选取的大部分关键词强调的都是研究主题,“大学生”被提及次数最多(356次),关系最密切的关键词是“课程思政”与“教学实践”,中心性为分别为0.49和0.43。

2.关键词突现分析

为了对该研究领域的突发情况进行更加深入了解,本文采用主题突变算法探测突现词,并对重点关键词进行排序(见表4)。

四、我国大学生心理实践教育研究趋势

(一)大学生心理实践教育的课程探索

近日,教育部等十七部门印发关于《全面加强和改进新时代学生心理健康工作专项行动计划(2023—2025年)》的文件中明确规定,开设心理健康相关课程,普通高校要开设心理健康必修课,原则上应设置2个学分(32~36学时),有条件的高校可开设更多样、更有针对性的心理健康选修课。但是在现实教学过程中,很多高校的大学生心理课程以理论讲授为主,实践体验课程为辅,甚至没有。传统“满堂灌”教学方式普遍存在,由于合班教学上课学生人数多,受教室场地限制,鲜用甚至不用体验式教学方法和灵活多样的教学活动,只能在课堂上进行“填鸭式”教学,满足不了大学生的现实心理需求,也无法调动学生学习的积极性。学生不能将理论与实践结合,提升心理调适能力教材内容体系设置以“章节”“单元”等形式呈现,注重理论研究,缺少心理体验与行为训练为一体的课程内容设置。导致学生听了很多理论内容,却不能将知识点与技能点和自身实际相结合,缺乏掌握心理调节的能力,不能解决自身的心理问题。通过不断调整学时分配,促进大学生心理实践教育的落实,如某高校在安排大学生心理健康课时,做了比较大的调整,由原来的32学时理论,调整为16学时实践学习、16学时课外学习。课外学习是由学生自行登录网络授课平台观看网络授课视频并完成相应任务。实践学习则是在任课教师指导下进行,主要是综合运用团体辅导、团体训练、心理体验、心理测试与心理解惑等手段,帮助学生逐步掌握自我探索技能、心理调适技能及心理发展技能,学会正确地认识自己,积极地适应环境,友好地与人相处,有效地调适心态。由此初步形成学生课外学习理论、课内专注实践的模式,这样的安排使心理健康课独具特色,让习惯在课堂上当听众的学生耳目一新。许多学生反映在一周中最盼望的就是两节心理健康课,教师、学长带着大家做各种各样活动,学生开心且有收获。近年来,随着手机微信用户的迅速上升,很多高校也抓住微信公众号平台这个宣传阵地。例如,在微信公众号平台录制一些关于大学生心理健康实践教育的微课、小视频,以及定时更新一些相关的心理健康实践活动,让更多大学生参与其中。这类活动不仅是让学生参加活动,同时将活动也纳入整个心理健康的教学实践体系中,可以成为选修的学分,寓教于乐,学生的参与度也非常高。

(二)课程思政与大学生心理实践教育

教育部等部门发文,明确要求高校应积极构建心理健康教育与思政教育相融合,这是基于世界一流大学多学科交叉的融合理念,所以要求高校心理健康教育与思想政治教育相互协调、促进、融合。尤其是近年来课程思政的大力实施,对心理健康教育中的德育元素进行充分挖掘,提升心理健康教育课程实效性的同时,以该课程教育提升学生的心理素质与综合能力,使其面对复杂的网络环境,能够有效积极地应对,促进学生健康全面发展,满足当代教育的现实需求。

(三)大学生心理实践教育的实施路径

大学生心理健康实践教育课程的操作性、实用性都比较强,其传授的是生活经验,而非刻板的理论知识。在教学模式上,采取以体验性为主的模式,如心理剧、团体朋辈辅导、团体咨询等方式引导学生积累广泛的生活经验和亲身感受,让教师和学生作为平等的学习主体组成学习共同体,在融洽的共同学习氛围中,在知识、技能、情感、态度、价值观等方面进行交流和反应,有效提升教育效果。例如,通过一些共同参与的活动,学生和同学之间的关系拉近了。一些学生也互相留了联系方式,方便彼此以后在学习或生活中互相交流。在教师的带领下,学生了解了学生会各个部门的职责,对学生会的各个部门有了充分的认识,明确了自己的方向;同时了解了学校的各种要求,方便学生适应大学的学习生活。尤其是在“我的自画像”活动中,学生通过内在的、潜意识的投射更加全面地认识自己,形成对自己更为客观的评价,进而建立健康的自我心理。

五、研究未来展望

在我国,大学生心理健康教育已成为教育体系的重要组成部分。大学生心理实践教育,作为课堂教学的延伸和补充,对于提升大学生心理健康水平具有重要作用。大学生心理实践教育活动丰富多样,可以涵盖心理健康知识的普及、心理技能的训练、心理素质的提升等多个方面。通过参与大学生心理实践教育活动,大学生可以在实践中学习和掌握心理健康知识,提升心理素质,增强自我调适能力。

在大学生心理实践教育中,未来的发展方向,首先,以学生为中心,充分考虑学生的心理需求,注重个体差异,实现个性化教育;不再是固定的传统的讲授式的课堂,让学生更多地参与进来,学生成为课堂的主体,教师成为配合学生的角色。其次,以问题为导向,针对大学生常见的心理问题,如焦虑、抑郁等,设计有针对性的心理健康教育内容,如开展心理工作坊,以不同的心理主体对学生进行帮助,增强学生的体验感。再次,注重实践性与互动性,通过实践活动、小组讨论等形式,增强学生的参与度和主动性。最后,结合现代信息技术,利用网络平台、社交媒体、微课等手段,拓宽心理健康教育的渠道,多样化地去践行大学生心理健康实践教育课程,提高教育的实效性。

综上所述,大学生心理实践教育在提高大学生心理健康水平方面具有重要作用。通过科学合理的心理健康教育模式设计,有助于促进大学生全面发展,为我国培养更多优秀人才。如何更好地利用大学生心理实践教育,提高其教育效果,仍是我们需要进一步研究和探讨的问题。

参考文献:

[1]詹启生,夏天宇.基于CiteSpace的心理委员研究演进路径分析[J].心理学探新,2022,42(3):241-251.

[2]吴丽萍,叶淑慧,万彬荣.近二十年我国大学生就业能力问题研究的回顾和展望:基于CiteSpace的可视化分析[J].现代职业教育,2023(16):145-148.

[3]教育部等十七部门联合印发《全面加强和改进新时代学生心理健康工作专项行动计划》[J].中国电力教育,2023(5):6.

[4]潘亚姝,朱丽芬.云南省大学生心理健康教育课程改革实践研究[J].昆明冶金高等专科学校学报,2018, 34(6):35-38.

[5]杨雯雯.大学生心理健康教育课程改革的实践探索:以哈尔滨职业技术学院为例[J].现代商贸工业,2021,42(36):157-158.

[6]胡志海.《大学生心理健康教育》课程改革与实践[J].黄山学院学报,2019,21(6):125-128.

[7]谢敏芳.“大学生心理健康教育”课程思政的探索与实践[J].绍兴文理学院学报(教育版),2019,39(1):11-15.

[8]代俭英.应用型本科院校大学生心理健康教育课实施课程思政的探索与实践[J].湖北开放职业学院学报,2019,32(22):103-104.

[9]郭晓薇.团体咨询式教学在大学生心理健康教育课程中的实践探索[J].科教导刊(中旬刊),2010(16):15,52.

[10]赵芸,张永亮.体验式教学在大学生心理健康教育课程中的实践与探索[J].长春师范学院学报(人文社会科学版),2013,32(3):140-141.