高职水利专业群“多方融合、资源融通、精神融入”校企合作育人改革探索与实践

作者: 廖明菊 赵静 余金凤

[摘 要] 深化校企合作协同育人,是解决职业教育供给侧与产业需求侧不匹配问题的迫切要求。针对当前高职水利院校育人面临的现实问题,探索高职水利专业群产教融合校企合作育人改革路径,即以构建政行企校四方融合机制,开展校企“七个共同”深度合作,破解水利专业群单一主体培养不能满足行企业岗位复合型人才技能要求问题;校企协同建设教学环境与企业生产要素一致的水利示范特色实训基地、结构化的双师教学创新团队、“岗课赛证融通”的课程体系、优质化课程资源和教学平台等融通优质教学资源,解决原有专业群教学环境与生产实际不够一致的问题;以新时代水利精神融入学生综合素质拓展平台,通过“协会+竞赛”培养学生做事“科学、求实、创新”,通过“活动+品牌”培养学生做人“忠诚、干净、担当”,解决学生综合素养与工作职业要求不匹配的问题。

[关 键 词] 水利专业群;校企合作;育人改革

[中图分类号] G717 [文献标志码] A [文章编号] 2096-0603(2023)36-0034-04

2022年12月,中共中央办公厅、国务院办公厅发布了《关于深化现代职业教育体系建设改革的意见》,其要求以深化产教融合为重点充分发挥多方优势,构建区域联动,政府、行业、企业、学校协同的发展机制,有效推动各类主体深度参与职业学校办学和人才培养,提升技术技能人才培养质量,破解人才培养供给侧与产业需求侧匹配度不高等问题。随着国家职业教育改革向纵深推进,生源结构的重大变化、“1+X”证书试点等改革措施,都对现代水利技术技能人才培养提出了新的挑战。针对当前水利高职院校人才培养面临的现实问题,探索高职院校水利类专业群校企育人模式的实践路径,强化产教融合深度和提高校企合作水平,提升水利院校人才培养质量,实现专业群高质量发展。

一、当前高职水利院校育人面临的现实问题

深化校企合作协同育人,是解决职业教育供给侧与产业需求侧不匹配问题的迫切要求。水利行业由传统水利向生态水利、智慧水利转型升级,单向岗位能力转为一岗多能职业能力。但水利人才培养存在如下问题,影响人才培养质量。

(一)面对水利发展新业态,水利专业群单一主体的培养不能满足行企业岗位复合型人才技能要求

面对水利发展新业态,水利企业行业面临人才需求短板,存在水利人才储备不足、信息化等交叉学科技术的技能人才严重不足、职工技术能力提升培训不足等问题。而凭借学校自身的实力难以将最新最先进的企业生产实践快速转化为专业化的育人体系,学校单主体培养不能满足行业企业岗位所需人才技能要求,难以紧跟国家和区域经济发展战略的人力智库新要求。

(二)面对行企业转型升级,专业群现有资源与生产实际不够一致的问题

新时代国家水利事业蓬勃发展。随着互联网技术和人工智能的发展,近年来,智能建造和智慧水利逐步走进水利的设计、施工和管理领域。水利产业向生态水利、智慧水利等新时代水利转型升级,但专业群实训基地、课程体系、教学资源等建设与产业发展不同步,存在实际教学与现场生产脱节、专业技能训练不满足岗位工作高要求、教师双师比例不够高、实践能力不适应技术变革新业态的要求等问题。

(三)面对复合型岗位能力要求,学生综合素养与工作职业要求不够匹配的问题

当前很多水利企业急需懂规划、会设计、能现场勘测和施工管理的综合素质高的复合型技术技能人才。但水利行业工作环境大都偏远且条件艰苦,高职院校水利专业学生扎根基层的理想信念培养不足,导致水利人才流失严重,“引不进、留不住、用不上”现象突出,难以满足当前水利高质量发展时期的人才需求。

二、高职水利专业群校企合作育人改革路径

(一)构建政行企校四方融合机制,破解水利专业群单一主体培养不能满足行业企业岗位复合型人才技能要求问题

1. 搭建协同育人实战共同体,订单式满足人才培养精要求

面对生态水利、智慧水利发展新业态,满足“会设计、能施工、懂管理、精运维”核心岗位能力要求,以利益相关者理论为依据,以“四方融合、资源融通、精神融入”的校企合作育人理念,依托国家示范水利电力职业教育集团,校企共营八桂水利产业学院,共建广西少数民族地区水利人才培养基地,构建了政行企校“七个共同”融合育人机制,与行业龙头企业、中小微企业实施“施工订单班”“设计订单班”,解决企业承担国家重大节水项目人才紧缺瓶颈,特别是与基层水利用人单位一起承担水利厅、教育厅、自治区党委编办、人社厅、财政厅等五厅(办)联合学校实施的“基层水利定向班”,解决乡村振兴基层水利人才不足问题。

2. 四方融合七个共同深合作,同频共振人才培养全过程

调研区、市、县水利局和头部企业,召开专业建设委员会,对接区域产业发展,政行企校四方共同研究专业设置,先后根据水利行业生态保护与可持续发展转型需求,增设水土保持技术、水生态修复技术和工程检测技术、数字测量与遥感等专业方向,优化专业体系;调研确定水利类专业岗位核心能力,动态调整专业培养目标和专业定位,紧贴新时期水利发展要求,“量身定制”共同设计基层水利定向班等专业人才培养方案、共同开发课程资源、共同开发教材、共同组建教学团队、共同建设实训实习基地、共同制定人才培养质量标准,打造优质核心课程教学资源和平台,实施“三教”改革,校企“七个共同”完成人才培养全过程,实现了培养规格与行业标准、课程体系与岗位能力、理论教学与实践教学、教学情景与真实工场、专业教师与能工巧匠、校园文化与企业文化的有效融合,构建了“七共同、六融合”水利类专业校企融合育人模式,实现人才供给与企业需求的融合,促进人才培养质量提升。(见文末图1)

(二)校企协同共建融通教学资源,解决原有专业群资源建设与生产实际不够一致的问题

1.协同打造“五一致”水利示范特色实训基地

汇集政行企校优势资源,依托八桂水利产业学院,与企业共建水工模型联合实训室等校中厂和大坝监测等厂中校,共建国家级节水灌溉生产实训基地、水利施工实训场等校内实训场所,将企业技术资料、设施设备、真实案例全面融入基地实训条件建设、基地内涵建设,打造了与企业生产场景一致的具备实景真训、虚拟仿真、远程同步功能的综合性实践育人基地,使教学情境与企业生产真场景、真设备、真案例、真材料、真标准一致,实现教学过程与企业生产融通对接,解决水利专业实训教学中存在的难组织、难实施、难观摩、难再现的“四难”问题。

2.协同打造“岗课赛证融通”的课程体系

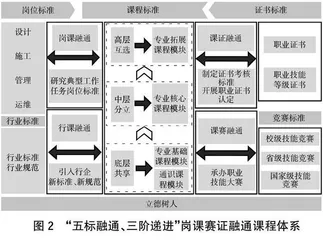

精准对接岗位能力,采用“岗位需求—人才培养规格确定—课程模块设置”的路径,以岗定课。引入行业标准,将企业培训内容、竞赛项目、X证书培训内容融入课程教学内容,细化岗位、行业、竞赛、证书等标准,融入并开发专业群核心课程标准,重构“岗课赛证”融通下“底层基本能力共享、中层核心能力分立、高层拓展能力互选”模块化、三阶递进式的课程体系。

3.协同打造优质共享课程资源和教学平台

课程邀请行业专家加入,组成智囊化教学师资,吸收行业发展新知识、新规范,联合开发水利工程施工技能实训等实训项目、水利工程造价等技能考核要点。基于专业岗位群典型工作任务,引入水利工程设计、施工等实际生产案例,校企双元合作编制国、省规划教材和优秀教材,共同建设省级专业资源库、国家级课程思政示范课程、国家级在线精品课程、国际化培训资源包,以能力本位为理念编写活页式实训教材,共同打造优质化课程资源和教学平台。

(三)新时代水利精神融入学生综合素质拓展平台(见文末图3),破解学生综合素养与工作职业要求不匹配的问题

水利部在2019年正式发布新时代水利精神“忠诚、干净、担当、科学、求实、创新”。十二字水利精神在做人层面倡导“忠诚、干净、担当”,在做事层面倡导“科学、求实、创新”,以此彰显水利人可贵品质,厚植水利行业价值取向。

1活动+品牌,培养学生做人“忠诚、干净、担当”

开展水电跑团拓展活动,促进学生身心健康;开展“力行之德担兴水重任”生命之源实践团等“三下乡”社会实践,举办大禹杯水文化讲解员等“慕水书苑”系列水文化活动,开展工匠劳模进课堂系列活动,邀请“全国脱贫攻坚先进个人”等行企业专家讲解专业现状,找准职业定位,打造水电跑团、水电“三下乡”等第二课堂活动品牌,融入忠诚、干净、担当的水利精神,培养学生对党忠诚、个人干净、敢于担当的新时代水利人核心素养,提升学生综合素养,提高学生就业适应性和职业发展可持续性。

2.协会+竞赛,培养学生做事“科学、求实、创新”

发挥学生水利科技协会、大学生创新创业协会作用,利用由广西水利示范特色实训基地、大学生创新创业基地、“水之创”节水思政实践育人基地、大禹治水劳动育人基地组成的双课堂学生素质拓展平台,组织学生按照“知标准、定岗位、做任务、说职业”开展工作过程知识竞赛,深化职业认知,开展无土栽培、落叶堆肥等创新创业大赛项目和水利工程成图技术、水处理技术等“校赛、省赛、国赛”三级学生技能竞赛项目的组织和培训,融入科学、求实、创新水利精神,培养学生科学严谨、真抓实干、开拓创新的职业态度和职业作风。

三、创新与特色

(一)创新校企合作育人理念,打造专业技术技能人才培养实战共同体

将利益相关者理论融入专业群育人改革当中,明确提出水利高职育人必须聚焦政行企校各利益相关方需求的“四方融合、资源融通、精神融入”的协同育人理念。政行企校四方融合共施三定(定向招生、定向培养、定向就业)、三免(免学费、免书费、免住宿费)基层水利人才“定向班”培养,推动与行企业人才需求对接;共建“五真”特色实训基地等融通教学资源,推动与行企业生产对接; 水利精神融入双课堂学生综合素质提升平台,推动与人才全面发展对接,打造水利类专业人才培养实战共同体,满足基层水利高素质技术技能人才培养需求。

(二)形成了政、行、企、校四方融合育人机制,保障协同育人成效

基于利益相关者理论,结合水利行业特点,形成了以培育高素质复合型水利人才为共同利益点,政府、行业、企业、学校各方达成共识,由政府搭建平台、行业指导、企业参与、学校主导,各方价值整合、利益共享、责任共担,形成政府政令畅通、行业高质量发展、企业生产效益提高、学校社会声誉提升的多方协同、命运与共的“七个共同”四方融合育人机制,保障校企协同全过程育人改革的有效实施,提升了广西水利人才培养质量。

(三)融入水利精神搭建学生综合素质提升平台,厚德强能提升人才质量

新时代水利精神在做人层面倡导“忠诚、干净、担当”,做事层面倡导“科学、求实、创新”。校企共建学生综合素质拓展平台,融入新时代十二字水利精神,以彰显水利人可贵品质、厚植水利行业价值取向为中心,第一课堂与第二课堂衔接,开展知识教育、技能教育、素质教育、创新教育和劳动教育等双课堂“五育”活动,培养了学生能吃苦、能施工、能协同、能求实、能担当、能创新等做人做事“六能”素养,打造成为学生技能提升、劳动教育、创新意识、身心发展、人文素养等综合素质培养的主阵地,提高了学生就业适应能力和职业可持续发展能力,为基层水利行业培养了德智体美劳全面发展的高素质技术技能人才。

综上所述,在当前高质量发展的新阶段,加强产教融合校企合作育人是提升人才培养质量、缓解当前人才需求侧与供给侧矛盾的有效手段。构建政府、行业、企业、学校多方融合的育人共同体,开展校企“七个共同”建设,形成了政行企校“七个共同”融合育人机制,实践校企协同育人人才培养改革路径,真正培养出社会和企业急需的高质量人才,更好地为区域经济和社会发展服务。

①基金项目:2022年度广西职业教育教学改革研究项目“高职水利类专业群‘岗课赛证一体融通’的人才培养研究与实践”(立项编号:GXGZJG2022B099);2020年度广西职业教育教学改革研究重点项目“双高建设实施背景下水利类高水平专业(群)产业学院的实践与研究”(基金编号:GXGZJG2020A027)。

作者简介:廖明菊(1979—),女,汉族,湖北随州人,硕士研究生,副教授,研究方向:水利工程、工程造价、职业教育。

赵静(1979—),女,壮族,广西大新人,硕士研究生,工程师,研究方向:工程造价、职业教育。

余金凤(1966—),女,壮族,广西南宁人,本科,教授,研究方向:水利专业群教育教学管理。