高职院校专业质量诊断与评价指标体系及实施路径研究

作者: 满冬 张波 李华勇

[摘 要] 专业建设是高职院校高质量发展的重要内容和抓手,站在高水平专业建设背景下,基于对高职院校专业质量评价的调研,厘清影响专业建设质量要素间的逻辑关系,引入CIPP评价理论,构建了专业质量诊断与评价三级指标体系,建立定性分析与定量分析模型,优化专业质量诊断的实施路径,对专业建设总体水平进行诊断,从而推动专业改革与建设,提升专业建设质量。

[关 键 词] 专业质量诊断与评价;指标体系;实施路径

[中图分类号] G717 [文献标志码] A [文章编号] 2096-0603(2023)36-0038-04

专业建设是高职院校办学和人才培养的基点,是职业教育高质量发展的重要内容和抓手。从政策诉求来看,教育行政部门一直将专业建设作为职业教育发展的重点支持项目,2006年启动国家示范性高职院校建设,提出“在100所示范院校中,选择500个左右办学理念先进、产学结合紧密、特色鲜明、就业率高的专业进行重点支持”;2015年出台《高等职业教育创新发展行动计划(2015—2018年)》,提出“支持紧贴产业发展、校企深度合作、社会认可度高的骨干专业建设”;到2019年发布《国家职业教育改革实施方案》,更提出“建设一批引领改革、支撑发展、中国特色、世界水平的高等职业学校和骨干专业(群)”。在此背景下,建立完善的专业质量诊断与评价体系,科学设计诊断与评价指标,通过反馈诊断数据和改进建议等方式,反映职业院校专业教学质量,倒逼专业建设改革,成为提升专业建设质量,推动建成高水平专业的有效举措。

一、经验借鉴:国外高校专业质量评价模式

发达国家对专业建设质量非常重视,多采用专业评估制度来评价和保证专业建设质量,经过百年探索实践,已形成了各具特色的专业质量评价模式。

美国高校的专业评估由州高等教育委员会、专业认证机构、高校三方共同实施,州高等教育委员会对高校新专业设置和已有专业质量进行审批和评估,内容包括学生评估、课程评估、专业特色评估、利益相关者反馈等;专业认证机构依据认证标准和认证程序对专业进行评估考察,评价该专业培养的学生是否具有从事该领域职业的知识和能力,并提出不足与待改进的问题;高校定期开展自评,对各专业进行自我评估,比如课程评估,即对课程内容、教学效果、教师教学水平、学生满意度等进行测评。

英国高等教育质量保障机构QAA(The Quality As-surance Agency in Higher Education)将所有学科专业划分为60多类,每类设置不同的评估标准,评估内容包括质量控制、质量审核和质量评价。其中,质量控制主要是评价高校内部质量监控机制的有效性,评价内容包括从学生入学到教学过程、到产生学习结果的全过程质量监控;质量审核主要考察高校战略计划的实施情况和效果、高校质量保证程序及运行情况、高校学术标准实施与保证机制、高校校外检查员制度等;质量评价是按学科和学校,参照指标体系,对学科的教学质量、学生学习情况、学科成绩、学校管理情况进行评价。

加拿大采取内外评估相结合的方法评价专业建设质量,各高职院校成立以专业为单位的质量评估委员会,负责本专业的内部评估工作,每年组织一次自身内部评估。同时,各省成立专业评审委员会,对每个专业采取5~7年为周期的评估,并对专业进行资格认证。

澳大利亚建立了严格的专业教学标准,对专业实施教学评估,更加关注学习者参与教学取得的成效,用学习者最终获得的能力衡量专业建设质量,并将专业教学标准与国家职业资格框架进行有效衔接。

二、实践调研:国内高职院校专业质量诊断与评价的困境表征

国内高职院校对专业评价的实践由来已久。2004年教育部启动高职高专人才培养工作水平评估工作,其中专业评估是重要内容之一;2014年《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》提出定期开展职业院校办学水平和专业教学情况评估;2015年教育部启动教学诊断与改进工作,号召职业院校开展自我诊改,专业层面的自我诊断是重点关注环节。同时,部分高职院校也在专业诊断改进螺旋、专业诊断与专业结构调整、专业自主诊断机制等方面做出了有益探索。在梳理前期实践经验基础上,笔者通过调研问卷、实地调研等,对11所不同程度开展专业质量诊断与评价的高职院校进行了调研,内容包括专业质量诊断与评价的现状、推进成效、困难阻碍等,总结目前高职院校开展专业质量诊断与评价存在的普遍问题及现实困境。

(一)专业质量诊断与评价指标体系不科学,缺乏普适性指导意见

在调研中发现各学校在专业质量诊断过程中,专业诊断与评价指标构建是最困难的部分。构建缺乏理论基础,诊断要素不清晰,指标设置不合理;指标之间结构松散,缺乏内在逻辑关系,无法深层次反映专业建设的水平和问题;指标标准与学校发展战略、国家职业标准、行业标准结合不紧密,职业教育特色不鲜明,定量分析和定性分析结合不足。

(二)专业质量诊断与评价路径不科学,操作落实困难

各高职院校对专业质量的诊断与评价大多停留在表面。首先,还未从结果性考核评价的观念中解放出来,重结果轻过程的现象一直存在,难以在专业建设过程中发现问题及时改进。其次,专业设置、专业结构调整、课程体系开发、教学实施、质量监测预警、持续改进等各诊断环节脱节严重,未形成事前、事中、事后的专业质量诊断与评价闭环,专业质量诊断结果对专业结构调整、课程体系优化等的正向反馈作用尚未实现。最后,专业质量诊断与评价的长效化、常态化机制尚未建立起来。

(三)专业质量诊断与评价的技术方法落后,数据支撑不足

对专业建设全过程的质量诊断与评价,要依靠大量的数据作为支撑。近年来,信息化技术的发展使专业质量过程诊断成为可能,但相关数据集成是各高职院校监测与诊断专业建设质量的重要技术障碍,数据业务系统的缺乏、系统之间对接不畅、数据来源过于单一,尤其是专业建设中实时动态数据采集不足,成为专业建设质量过程监测与诊断的最大困难。

三、系统设计:专业质量诊断与评价指标体系构建

本研究认为,专业质量诊断与评价是指针对专业建设全过程,以大量数据分析为基础,对专业建设目标、专业建设与人才培养过程、专业建设成果成效、专业影响力等影响专业建设质量关键要素的测量评价。因此,本研究通过专家访谈、问卷调查等,采用德尔菲法、层次分析法等,构建指标体系,确定指标权重,建立评价模型。

(一)选取专业质量诊断与评价的关键要素

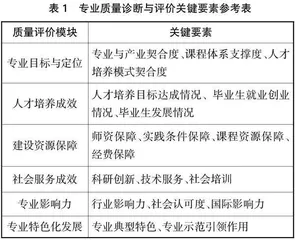

采用德尔菲法,通过专家访谈,收集反映专业建设质量的关键要素。基于高职院校对高水平专业提出的“引领改革、支撑发展、中国特色、世界水平”建设要求,结合高水平专业“产业发展需求的高契合、人才培养质量的高认可、专业建设思路的高清晰、专业办学条件的高标准、人才培养环节的高衔接、人才培养视野的国际化、专业文化的优越性”等主要标准领域,整理出专业质量诊断与评价关键要素,包括专业目标与定位、人才培养成效、建设资源保障、社会服务成效、专业影响力、专业特色化发展等模块。具体要素见表1。

(二)构建专业质量诊断与评价指标体系

CIPP决策导向评价理论明确指出,评价最重要的意图不是证明而是改进,专业质量诊断与评价的终极目的是改进专业建设中的不足,促进专业建设水平不断提升。因此,本研究引入CIPP评价模式,基于背景、输入、输出、结果的逻辑关系,以专业建设与人才培养过程的源头为逻辑起点,整理影响专业建设质量的要素,取定专业诊断与评价的维度为:专业目标定位契合度、资源条件支撑度、人才培养目标达成度、专业发展程度、社会服务贡献度、特色创新度。

对诊断与评价要素进行进一步分析,细化为三级指标,搭建起包含三级专业质量诊断与评价的层次指标体系。一级指标为上述六个诊断与评价维度;二级指标为在每个维度中代表关键要素的关系结构,包含人才培养目标与产业契合度、课程体系对人才培养目标支撑度等18个指标;三级指标为可测量、可比较的诊断评价点,包含人才需求调研与毕业生跟踪调研数据、深度合作企业数量、开展混合所有制数量等45个指标,可以直接或间接量化二级指标,反映和呈现二级指标层的成效或强度。通过专家问卷法,请50位有影响力的专业带头人、职教专家对专业质量诊断与评价一级指标进行打分,汇总打分结果,采用层次分析法确定一级指标的权重。具体指标及权重见表2。

(三)建立专业质量诊断与评价模型

对专业质量诊断与评价三级指标设置A、B、C、D四个等级,各高职院校可根据学校专业发展实际水平分四个等级确定达标标准,并为三级指标分层次赋予标准分值。建立专业诊断与评价定性模型和定量模型,定性模型从宏观角度出发,对照达标标准,以表2中18个二级指标的等级达标个数为基准,以达标数量来诊断评价专业的总体建设水平;定量模型从微观角度出发,按照指标分值和指标权重,对表2中设定的45个三级指标进行赋分,满分为100分,以赋分分值来诊断与评价专业总体建设水平。定性与定量评价结合,综合诊断专业建设质量,从宏观和微观两个角度查找专业建设不足,提出改进建议。

四、路径优化:专业质量诊断与评价推进策略建议

优化专业质量诊断与评价机制和路径,有助于从工作原理和工作运行层面准确把握高职院校高水平专业建设的内在要求,创新工作载体和技术手段,建立专业质量保证意识和自觉意识,有效推进专业诊断与评价工作,助力高职院校提升专业建设质量。

(一)建立专业质量诊断与评价机构,明确机构职责

高职院校应成立专门机构,负责组织定期专业质量诊断与评价工作,建立学校专业评价机构、二级学院、专业教研室三层次联动的专业监控与评价机制。厘清机构的主要职责为:审核与指导专业建设规划制定,审定专业建设目标,制定专业评价标准,论证和确定专业评价等级,监督专业诊断后改进工作,指导各专业开展自我诊断评价工作等。

(二)引入多元利益方,完善评价参与主体

突出高职院校、各二级学院、各专业在专业建设与人才培养中的主体地位,与学校教学机构联动,加强教学检查和过程督导,以预防质量事故发生为前提,关注影响专业质量的关键因子,做好质量评价与监控。契合产业需求,借鉴利益相关者理论,引入行业、企业、在校生、毕业生、家长等多元利益相关方为评价主体,积极探索各类主体开展诊断与评价工作的有效模式,从行业影响力、用人单位评价、社会认可度等角度,共同参与专业质量评价。

(三)明确专业建设目标,推进专业标准化建设

以专业建设目标的确定以及专业评价标准的制定为抓手,促进专业建设标准化发展。引导专业根据自身基础和现状,自主制定长期和阶段性发展目标,保证目标与高水平专业建设的统一性和精准性,经过研讨、论证、审定后进行校内或社会公开,作为专业一定期限内的达标目标值。专业建设标准是专业建设目标的支撑,要充分发挥标准化在专业质量提升中的基础性和关键性作用,对接高水平专业建设标准、职业标准、行业标准的要求,分类、分等级建立并明确专业诊断与评价标准,保证标准的适切性、特色性和可操作性。

(四)坚持问题导向,关注质量改进成效

以“零缺陷”和PDCA循环理论为基础,坚持对专业建设“事前—事中—事后”全过程的诊断评价与质量改进。以预防发生为逻辑起点,以问题为导向,以客观数据为基础,通过实时数据监测,查找并分析问题、及时进行问题改进,从而实现质量螺旋提升。高职院校应及时关注专业建设目标中未达成的目标,以及专业目标达成过程中的异常问题,深入剖析问题产生的原因,制定具体的、可进一步监测和测量的改进措施,形成问题与改进清单,加强对改进过程的监控和指导,将改进成效作为下一轮本专业诊断与评价内容,以促进专业持续性提升建设质量。