立德树人视域下高职课程思政的育人价值研究①

作者: 裴红蕾

[摘 要] 随着教育教学的不断推进和提升,教育的根本任务是立德树人,因此,高职教育要把立德树人贯穿于人才培养的全过程,着力提高人才培养的质量。教育是紧跟时代发展的,高职教师要加快提升课堂思政、专业建设、专业教学和社会服务能力,从而提升学生专业知识学习和专业技能的接受能力,在潜移默化中将家国情怀、诚信意识、创新意识和一丝不苟、精益求精的工匠精神渗透到学生的思想中。

[关 键 词] 立德树人;教育;课程思政

[中图分类号] G711 [文献标志码] A [文章编号] 2096-0603(2022)29-0001-03

党的十九大明确提出,教育要落实立德树人的根本任务,培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义建设者和接班人。随着《中国教育现代化2035》深入推进,培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义建设者和接班人,加快推进教育现代化、建设教育强国、办好人民满意的教育。因此,高职教育必须紧跟时代的发展要求,而师资是教育的关键,高职教师要加快提升课堂思政、专业建设、课程教学和社会服务能力,从而加强学生专业知识的学习和专业技能的接收,在潜移默化中将家国情怀、诚信意识、创新意识和一丝不苟、精益求精的工匠精神渗透到学生的思想中,为地方政府以及社会输送合格人才。

一、背景

2016年12月,习近平总书记在全国高校思想政治工作会议上强调,要坚持把立德树人作为中心环节,把思想政治工作贯穿于教育教学全过程,实现“三全育人”。这为课程思政建设创造了声势,指明了前进方向。从2016年开始全国高校开始纷纷进行课程思政的相关内涵与推进研究。对于装备制造方向相关的课程思政建设比较少,目前各高校在各学科中渗透课程思政建设还在摸索中前进。对于课程思政内涵的研究,韩宪洲从发展维度、理论维度、实践维度对课程思政的内涵进行了解读。刘鹤等人认为课程思政是保障“全员、全过程、全方位”育人实现的必然选择。不少学者从理、工、文科等不同学科体系进行了一些探讨,但尚没有权威的研究成果。

课程思政是基于我国的历史、文化、国情以及高校面临的思想政治教育现状而提出的一种最新的育人理念,它是中国发展形成特有的产物。德国教育家赫尔巴特、美国教育家约翰·杜威、社会学家杰克逊都对高等教育的育人做了一些研究。国外高校普遍认同通过学校教育实现对学生的思想价值进行引领,道德教育渗透于专业教学之中,实现二者的相辅相成。

二、课程思政研究目标

2017年,教育部发布关于《高校思想政治工作质量提升工程实施纲要》,清晰地提出“课程思政”教学理念。2020年,教育部印发《高等学校课程思政建设指导纲要》,全面推进高校课程思政建设。智能制造作为制造业和信息技术深度融合的产物已经成为衡量一个国家工业制造水平的重要标志之一。培养思想过硬、技术过关的新工科人才是高职院校教育的重要使命。本课题主要研究目标:(1)根据课程思政的相关政策和纲要,剖析高职院校课程思政的育人价值。主要体现在价值塑造、理论与实践知识传播、协作能力培养这三部分的融合以及学生自由全面发展的两大层面。(2)分析课程思政育人价值实现的现实困境,并探究造成这种困境的主客观原因。具体可以从理念层面的认知、授课老师层面的综合素养、政策制度的导向等对课程概况、学情分析、教学内容、教学方法与手段、教学过程设计、课后作业布置这些方面进行研究。(3)提出课程思政育人价值具体的实践路径。主要从思政课程与课程思政的逻辑互构的理念转变,思政和课程融合的课堂建设,高职教师育人角色的重构,育人为本制度的强化四个层面实践。(4)构建以本院“智能制造”工作室为依托的立德树人视域下课程思政育人模式。改变当前课程思政教学对“课堂学生”的忽视,加强学生的家国情怀、诚信意识、创新意识和精益求精的工匠精神,推动高职院校课程思政的实践创新。

三、课程思政研究思路

(一)资料收集与理论分析

一方面通过对高职院校课程思政的研究以及国内外资料查阅来界定课程思政的概念。基于立德树人背景下提出的高职院校课程思政融入模式,融入了现代教育理念和新课改要求、结合市场中企业的现实岗位需求,整合各个教学板块,按照工作岗位的实际需求,开展专业课程思政教学,进一步整合教学资源;另一方面能够提升高职院校学生对教学理论知识的理解和应用,切实落实高职院校立德树人的基本任务。

(二)育人价值分析

首先,对专业课程中融入思政元素的育人价值进行分析,明确专业课程的基本初衷在于培养人。其次,从学生自主选择的发展方面论述课程思政的育人价值。以我院“智能制造”工作室作为案例进行解读。

(三)育人价值实现的现实困境及原因分析

以我院“智能制造”工作室实施过程中存在的问题进行系统总结和分析。一方面依托学院超星教学平台,以互联网和信息化技术为支撑,根据思政教学目标,碎片化组织教学内容及资源,创设教学情境,建设围绕思政元素点展开,能够清晰表达知识和技能框架的教学课件集。课程资源应力求丰富多样,要合理使用图形(图像)、音频、视频、动画和虚拟仿真等各类素材,充分发挥信息技术优化传统教学的优势,提高微课程、动画、虚拟仿真等资源比例。另一方面为教材建设,鼓励教师开发融入思政元素内容的教材,严格教材出版审批程序,规范教材使用。选用目前市面上公开出版教材,应另编制课程思政教育元素与专业教学内容相联系的课程案例、教学导入等内容作为补充讲义。使用自编实训指导书教学的,应进行改编修订,将思政教育元素纳入其中。

(四)实施育人价值落地方案

以我校“智能制造”工作室作为依托,将专业相关的课程教育融入思政辩证思维、社会主义核心价值观等思政教育元素,完成课程“立德树人”的根本任务。明确目标定方向,提炼元素挖资源,中国智慧的生活案例、学术前沿思政资源、凝聚专业发展的中国力量,优化方法提质量,提升能力强素质。

(五)育人价值实现的路径总结与探索

基于价值塑造、知识传授和能力培养“三位一体”的育人理念,将“智能制造”工作室教学实践中得到的经验和教训进行总结、分析,根据育人教学理念、育人思想的具体教学实现方式、专业和思政师资配备、各项政策和学校制度等层面提出育人价值的实践路径。以本院“智能制造”工作室为案例支撑,鼓励教师利用超星网络教学平台开展线上线下混合式课程教学改革,搭建对认知性、仿真性知识、技能等因素科学呈现的课程思政教育教学平台,完成“三全育人”的目标。

四、课程思政案例

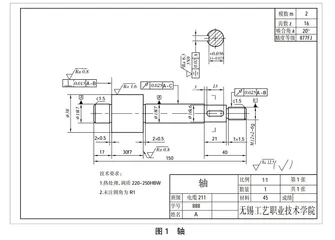

以标注轴零件图为例(图见文末),在绘制轴零件图样的基础上进行尺寸标注,进一步完善图纸,贯彻尺寸标注在工程设计中的运用和规范,培养学生认真细致的工作作风。为了突出“学生主体”“教师主导”的地位,从以下三点进行教学设计:(1)知识回顾。展示第一学期学习手工绘图时尺寸标注的理论知识,唤醒学生记忆。(2)知识叠加。在原有基础上增加CAD尺寸标注规范以及新旧国标的区别。(3)实践操作。严格贯彻国家标准,绘制出正确的图形。

在教学过程中,第一,课程引入。从“图样”是无国界交流的语言开课,举例说明不同行业中“图”的尺寸标注。引出需要使用标注样式来定义不同尺寸标注标准,在不同的标注样式中保存不同标准的标注设置。第二,国标贯彻、思政融合。制图标准(GB/T 4458.4-2003、GB/T 19096-2003)对于尺寸,包括线性尺寸和角度尺寸做了专门的规定,在绘制和识读图样时必须遵守,否则会引起混乱,甚至给生产带来损失,识图和绘图时候要细致认真。(1)国标规定相邻两尺寸线之间的距离7~10 mm(不小于7 mm),基线间距设置为7。(2)国标规定尺寸界限超出尺寸箭头约2~3 mm,超出尺寸线设置为2。(3)国标规定尺寸界限起点偏移量0。(4)对线性尺寸的数字,一般应在尺寸线的上方,从尺寸线偏移一般设置成1。(5)标注角度尺寸时,表示角度的数字一律写成水平方向,一般注写在尺寸线的中断处。(6)标注时尺寸数字不允许被任何图线所通过,当不可避免时,必须把图线断开。在绘图过程中贯彻国家标准的同时还要养成细致的工作态度,点选不能有误,输入数值不能有误,尺寸精度不能判断有误,可以有误差但是不能出现误输入,思政与课堂教学相结合。第三,标注过程。操作演示线性尺寸标注的过程。轴类零件图标注时对于加工方法进行适当分开标注。对于同一工种的加工尺寸,要适当集中。以本题为例,键槽采用铣削加工,可以把铣削尺寸标注在上方,端面车削、外圆车削、退刀槽这些车削加工标注在下面,这样的分布,可以让工人师傅在加工的时候便于查找尺寸。尺寸标注在工程图样设计中必须规范使用。总结得出“一种样式、两大元素、三种尺寸、四点要求”,且严格贯彻国家标准,才能绘制出正确的图形。

通过绘制轴类零件图任务的讲解,让学生了解尺寸标注在绘图过程中的重要性。不同图形,需要设置不同的尺寸标注样式,使绘图者清楚无误地向看图者传递设计信息,培养学生一丝不苟的学习态度,熟练运用AutoCAD的各种尺寸标注方法,掌握各种标注技巧,让CAD更好地为设计者服务。

五、课程思政成效

(一)课程思政育人研究新视角

研究从课程的传递和选择文化的育人本体价值如何过渡到价值塑造、自由全面发展的课程思政育人。以本院“智能制造”工作室为案例依托,从我院青年学生的思维特点、学习习惯,充分利用社会思政热点、国家信息新技术,引发有兴趣独立思考、自主钻研,有助于突破单一依靠思政课从思想层面对学生进行价值引领的藩篱,拓展高职院校依托专业课程实现育人的研究视角,培养具有家国情怀、诚信意识、创新意识和精益求精的工匠精神的人才。

(二)课程思政育人价值实践路径

以课程思政为主体,探究其育人价值和实践路径。以本院“智能制造”工作室为案例依托,以课程思政的价值引领为中心,以智能制造课程群为研究面,以每门课程为研究点,以点带面,以面促点,形成以育人价值为核心、以课程思政融合为半径的“三全育人”。

(三)思政育人推进科研成果

思政元素促科研,近年来,获江苏省轻工协会技术发明奖1项,江苏省轻工协会科技进步奖2项;发明专利授权2项,实用新型授权50余项,核心论文10余篇;完成省市级纵向课题5项,横向课题50余项,累计到账金额100余万元。

六、总结

习近平总书记在全国高校思想政治工作会议上强调,要用好课堂教学这个主渠道,各类课程都要与思想政治理论课同向同行,形成协同效应。课程思政的教学是一个长期的过程,首先任课教师要树立正确的观念,遵循科学化的工作原则,合理设计教学流程,积极利用课堂,开展课外思政教育活动。正如清华大学艾四林教授说,一堂好的思政课,要包含“魄”“理”“情”“趣”,在专业课程教学的过程中怎样渗透呢?那就是要做到在课程思政建设中,采用先进的思政教育手段,有效培养学生的思想素养与道德品质,从而增强思政教育成效,在潜移默化中将社会主旋律的舆论引导和课堂的思想工作结合起来,提升文化自信,大力弘扬工匠精神,融入专业教学,增强思想政治教育的时代感和吸引力。

参考文献:

[1]胥颖.高职院校生理学课堂结合思政教育的育人途径[J].就业与保障,2020(11).

[2]李卫东,黄丹.“双高计划”人才培养目标下高职院校课程思政建设有效举措的探索[J].高教论坛,2021(6).

[3]张娜.遵循道德发展规律的高校“立德树人”任务实现路径研究[J].长春工程学院学报(社会科学版),2021(12).

[4]王晓琴.基于高职院校课程思政改革创新的研究[J].公关世界,2022(4):47-48.

[5]高勇,张桐.浅析高职院校“课程思政”改革的途径及创新[J].大学,2021(12):110-111.

[6]薛俊梅,王彤光.农林高职院校专业课课程思政教学改革与路径创新:以上海农林职业技术学院为例[J].安徽农业科学,2022,50(5):261-263.

◎编辑 王亚青