“三孩政策”背景下高校女教职工幼儿照料与职业发展现状

作者: 谭睿璟 何尔纯 李青 刘敏

[摘 要] 为了促进人口长期均衡发展、应对人口老龄化,国家相继出台了“单独二孩”“全面二孩”及“三孩政策”。高校女教职工由于诸多因素一直被认为是二孩、三孩生育的主力军。在调研了全国教育数据的基础上,以某医科大学为例,观察和访谈了8位女教职工家庭中有关幼儿照料及其职业发展的现状,试图探究高校女教职工在幼儿照料的“母亲”角色和在职业发展的“工作”角色的冲突和困境,以期针对这些冲突和困境提出可行的措施,帮助其在追求职业发展的同时,更好地兼顾幼小孩子的照料,实现自身价值。有了这些前提,生育才会成为选项。

[关 键 词] “三孩政策”;高校女教职工;幼儿照料;职业发展

[中图分类号] G645 [文献标志码] A [文章编号] 2096-0603(2022)31-0028-03

近年来,我国人口形势发生了重大变化,劳动力持续问题、老龄化问题、人口结构性问题等开始凸显。为了促进人口长期均衡发展、完善人口发展战略、应对人口老龄化,2013年11月,党的十八届三中全会审议通过了《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》提出“单独二孩”政策[1]。两年后,2015年10月29日党的十八届五中全会公报提出全面实施一对夫妇可生育两个孩子的政策[2]。2021年5月31日,中共中央政治局召开会议,决定实施一对夫妻可以生育三个孩子的政策及配套支持措施[3]。生育政策的不断变化体现了国家对人口长期均衡发展的宏观愿景。高校女教职工由于其收入稳定、时间相对机动,被认为是生育二孩甚至是三孩的“主力军”。受传统性别角色分工影响,幼儿照料的工作在家庭中主要由女性来承担。但幼儿照料是一个长期的过程,照料者不仅需要对其进行精细的生活照料,更重要的是要进行长期、系统的教育和培养。而拥有高学历的高校女教职工对其自身的价值追求普遍不局限于家庭,更在于科研、教学、管理等职业发展的追求。本文试探索在“三孩政策”背景下,高校女教职工的幼儿照料及其职业发展的现状。

一、我国高校女教师现状

(一)高校女教职工总人数及占比

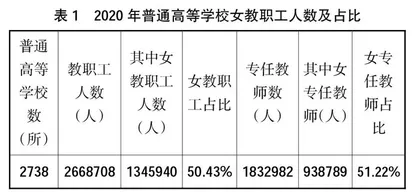

根据教育部2020年教育统计数据[4],我国现有普通高等学校2738所,教职工2668708人,其中女教职工人数1345940人,占总教职工人数的50.43%。专任教师人数1832982人,其中女专任教师938789人,占总专任教师的51.22%。见表1。

(二)女教师专业技术职称情况

由于教育部统计数据里未提供其他岗位的职称性别比例情况,我们采集了专任教师的职称及性别比例。教育部统计了专任教师正高级、副高级、中级、初级和未定职级几种岗位级别的教师及其中女教师人数。在各职称级别中,未定职级通常是新教师入职后的一个过渡阶段,经过一定时间的考察后,新教师按学校相关规定评聘为初级、中级或高级职称。由表2可见,未定职级和初级职称中,女教师占比最高,分别为58.95%和61.11%,随着职称级别的升高,女教师在各级别中的占比逐渐下降。

二、本次调研情况

本次调研中,我们采用了访谈+正式和非正式的交流的方式,对西南某医科大学女教职工中有需要照料3岁以下幼儿的8位女教职工幼儿照料情况及职业发展情况进行了调研。

(一)参与调研的女教职工基本情况

(二)幼儿照料情况

本次参与访谈的女教职工家中均有至少一位3岁以下幼儿需要照料。各家庭中幼儿照料的情况如下:

1.幼儿照料的模式及照料过程中父亲的参与情况

有学者认为幼儿照料的类型分为:转移型、包揽型、分担型三种模式。转移型是指幼儿照料的提供者从父母转移为祖父母或保姆;包揽型是指幼儿照料由父母中的一方来提供,通常需要中断职业来对幼儿进行全方位的照料;分担型是指由父母双方对照料任务进行分担,这一方式通常要求父母双方需要有弹性的工作时间,同时需借助社会托育服务辅助照料[5]。本次调研的8个女教职工的家庭中,有7个家庭属于转移型,即由祖辈主要承担照料幼儿的工作,且都是祖辈到子辈常住地的子辈家中来照料幼儿,没有一例是将幼儿送至祖辈所在地进行转移型照料的。1个家庭(教职工A家庭)幼儿由祖辈照料了数年,后长子进入小学、次女1岁时承担照料的祖辈因病去世,家中再无合适人选来照料幼儿,就由保姆照料了一段时间,次女2岁时送入幼儿园寻求社会支持。

2.幼儿照料过程中父亲的参与程度

各家庭中父亲参与幼儿照料的程度有各自特点。其中,父亲参与幼儿照料甚至成为幼儿的主要照料人的有4个家庭(教职工B、D、F、H),这4个家庭的共同特点是幼儿父亲也同为高校教职工,有相对其他职业来说较为弹性的工作时间,可以与母亲和前来辅助幼儿照料的祖辈进行很好的配合。1个家庭(教职工A家庭)的父亲是科研机构的科研人员;1个家庭(教职工C家庭)的父亲是国企员工,加班较多;1个家庭(教职工E家庭)的父亲是企业员工且长期在外地工作,每月可回家2至3次;1个家庭(教职工G家庭)的父母亲均为医生,常常有加班、夜班。这些家庭中,虽然多数家庭有祖辈在辅助照料幼儿,实际上,工作时间外的幼儿照料任务主要落在母亲(女教职工)身上。

(三)女教职工职业发展情况

8位女教职工年龄为34岁到44岁,其中有博士学位的1位(教职工A),在读博士3位(教职工F、G、H),其余为硕士(教职工B、C、D、E)。在高校中,不管是专任教师、科研人员,还是教辅人员、行政人员,追求更高的学历已成为非常必要的过程。原因一个是高校女教职工通常在进校时已经具备较其他行业更高的学历,她们本身就是一个注重自我价值实现的群体;二是在当前“内卷”的大环境下,高校更是“卷中之卷”,为了要评聘更高级别的职称,学历深造势在必行。

专业技术职称一定程度上反映了教职工的学术科研成就及其在工作上取得的成就。从专业技术职称的角度来看,8位女教职工中,有三位(教职工A、B、D)职称为副高级,其余均为中级职称。

这个年龄段的女教职工,处在生育、养育下一代的节点。一方面,她们要求自己全力投入到下一代的养育中,这里的养育不仅仅是对于孩子的科学喂养和照料,更在于孩子的早期教育,这些需要投入大量的时间去学习育儿知识[6];另一方面,她们对自己有高要求,要在事业上实现自身价值。一个人的时间和精力是有限的,在既定的时间和精力的条件下,要同时实现上述两方面的成就必定造成巨大的压力。

(四)对“三胎政策”的看法及继续生育的意愿

8位女教师中有6位已生育二胎。目前均无生“三胎”的打算和意愿。2位生育了一胎的女教职工均表示暂不考虑“二胎”。8位女教职工在谈及“三胎”时都认为:孩子的养育不在一朝一夕之间,在长期的喂养、教育中,可以收获许多快乐,也是幸福感的重要来源。但每生一胎,当代女性均要付出时间和精力成本,这些可能会以延缓甚至牺牲她们的职业发展作为代价,这是作为高级知识分子的高校女教职工难以接受的。因此,目前8位女教职工都表示不考虑生“三胎”。

三、讨论与建议

目前,由于中国传统“男主外,女主内”的思想影响下,大多数家庭仍以女性照料幼儿为主。在高学历的高校教师群体中,由于受教育程度较高,两性平等意识较强,加之高校女教职工有较强的在工作和学习中实现自我价值的需求,因此,在高校女教职工家庭中,女职工配偶也在尽可能参与幼儿照料。如果父亲的职业同为高校教职工,那么两者可以在时间和精力上更好地协调照料幼儿,更趋近于“分担型照料”;如果父亲的职业决定了其用于工作的时间和精力更多,那么,由于传统观念的影响,加之高校女教职工的工作时间相对机动,一般以高校女教师为主进行幼儿照料。

高校教职工在职业发展方面有更高的期待,她们追求更高的学历教育、学术成就、工作成就。她们尽管肩负着一胎、二胎的养育、照料和教育,仍然选择在事业上有更多的突破。但事实上,在高校,男女教职工的职业发展仍有较大差异。袁晓萍[7]等人发现在一年内发表3篇第一作者署名论文的活跃作者中,男性占据了绝对优势。高校男性教师还是处于主导地位,女性教师在学术领域中参与的深度和高度远远不及男性教师,降低了女性教师向上晋升的可能性。

在国家促进人口均衡发展的大背景下,高校女教职工由于其工作时间相对机动,同时,她们中的多数认为家中有“二孩”更利于孩子的身心健康成长,三成认为能够促进夫妻关系及营造更好的家庭氛围[8]。她们原本被认为是“二胎”“三胎”的主力军。但通过调研发现,大多数高校女教职工选择了“二胎”却止步“三胎”,这与高校女教职工面临的幼儿照料与职业发展的矛盾是密不可分的。因此,为了帮助家庭完成幼儿照料,2019年5月9日国务院出台了《关于促进3岁以下婴幼儿照护服务发展的指导意见》[9],目前有发达省市对该指导意见进行了探索,如上海自2018年开始大力新建20个社区幼儿托管点来辅助家庭对幼儿进行照料。很多省份也出台了育儿假政策,促进性别平等视角下的父母亲分担幼儿照料。就高校层面,由于教职工人数众多,很多地方都形成了大学城,这样一来,教职工的居住相对集中,高校新建幼儿托管点帮助教职工家庭照料幼儿应是一个可行的措施。另外,在保证工作任务按质按量完成的前提下,允许女教职工有更加弹性的工作时间去完成工作也是另一个重要的可行的举措。通过这样的举措帮助高校女教职工度过“幼儿照料重要的前三年”,同时也是其职业发展重要的时光,应该能够对女教职工的职业发展有所帮助。在缓解育儿压力的前提下,生育才会成为选项。

参考文献:

[1]中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定[EB/OL].央广网,2013-11-16,http://finance.cnr.cn/gundong/201311/t20131116_514149853.shtml.

[2]中国共产党第十八届中央委员会第五次全体会议公报[EB/OL].新华网,2015-10-29,http://www.xi

nhuanet.com/politics/2015-10/29/c_1116983078.htm.

[3]中共中央 国务院关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定[EB/OL]..中华人民共和国中央人民政府.2021-07-20.http://www.gov.cn/zhengce/2021-07/20/content_5626190.htm.

[4]2020年教育统计数据.中华人民共和国教育部.[EB/OL].2021-8-30.http://www.moe.gov.cn/jyb_sjzl/moe_

560/2020/quanguo/.

[5]方英.0~3岁幼儿照顾类型及精准育儿支持分析[J].广州大学学报(社会科学版),2022,21(1):12.

[6]张梓悦.“普二新政”背景下幼儿照料困境研究[D].南京:中共江苏省委党校,2019.

[7]袁晓萍,曹雁.行动者的独立与合作:2018年度中国高等教育研究者分析[J].中国高教研究,2019(9):101-108.

[8]祝琴.全面二孩政策下高校女教师二孩生育意愿调查研究:以浙江省为例[J].理论观察,2018(3):83-85.

[9]国务院办公厅关于促进3岁以下婴幼儿照护服务发展的指导意见[EB/OL].中华人民共和国中央人民政府.2019-05-09.http://www.gov.cn/zhengce/content/2019-05/09/content_5389983.htm.

编辑 王亚青

①本文系2020年昆明医科大学工会理论研究课题“女教职工幼儿照料与职业发展现状——以昆明医科大学为例”的阶段性成果。

作者简介:谭睿璟(1987—),女,云南曲靖人,硕士,馆员,研究方向:信息素养教育、循证医学教育。

*通讯作者:刘敏(1987—),女,河南安阳人,硕士,馆员,研究方向:图书馆管理、信息素养教育、循证医学教育。