新农科背景下农学类专业“两平台七模块四阶段”实践教学体系的构建与实践

作者: 张桂莲 易镇邪

[摘 要] 实践教学是高等农业院校人才培养的重要环节,在新农科建设背景下,培育知农、爱农的高素质复合型“新农科”人才,满足现代农业发展对人才的需求。以湖南农业大学农学类专业为例,对农学类专业实践教学体系现状进行了剖析,结合农学类专业综合改革目标和实践性教学环节的要求,在实践教学中构建了“两平台七模块四阶段”的实践教学新体系,切实提高实践教学的质量,为新农科建设提供强有力的人才支撑。

[关 键 词] 新农科;农学类专业;“两平台七模块四阶段”;实践教学体系

[中图分类号] G647 [文献标志码] A [文章编号] 2096-0603(2022)31-0103-03

2018年,“新农科”建设提出,2019年,新农科建设正式启动,随后新农科建设持续推进[1]。新时代赋予了高等农业院校前所未有的使命。作为地方高等农业院校,必须面向社会经济发展需求,深化高等教育教学改革,加强学科交叉融合,培育知农、爱农的高素质复合型“新农科”人才[2-3],为现代农业发展提供人才支撑。

实践教学作为高等农业教育的重要环节,对培养学生实践动手能力、创新能力和创业能力,提高人才培养质量起到重要作用。因此,在新农科建设背景下要构建农学类专业实践教学体系,切实提高人才培养的质量,以满足现代农业发展对农学类专业人才的需求。

一、农学类专业实践教学体系现状

长期以来,在教学环节中,实践教学设置往往是理论课的从属,实践教学体系方面存在以下问题。

(一)实践教学目标不切实际

实际中部分实践教学目标脱离了当地的社会实际情况,导致实践教学目标偏离社会需求,培养的学生实践能力不强,不能满足新农科背景下社会经济发展的需求[4]。

(二)实践教学系统性、目的性不强

实践内容分散、更新不及时、不能反映行业发展趋势和最新科学研究成果;集中性实践教学安排不合理,实践教学内容与科研、生产紧密联系不够,教学流于形式,教学效果差。

(三)实践教学条件不完善

校内实验室设备不先进,实验室功能性不强,校内实习基地规模小,且设备配制不完善;校外基地数量少,且不稳定,不能满足实践教学的要求。

(四)实践教学体系不健全

实践教学时间安排不合理,实践教学内容与生产实践、学科建设脱节,校内学习内容与校外企业需求的脱节,实践教学手段单一、实践教学管理不规范等,不利于新农科人才培养。

二、湖南农业大学农学类专业实践教学体系状况

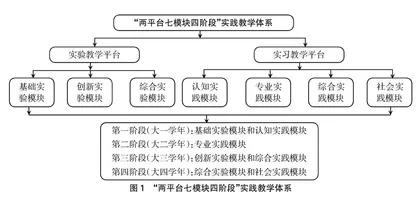

湖南农业大学农学类专业结合本省和本地域特点,兼顾现代农业发展的需要,以大田作物为特色,进行水稻、油菜、棉花、玉米、烟草、花生等作物的品种选育、种子繁制、高产栽培、种子加工贮藏的基础理论和实用技术研究,并以此为基础,为我国现代农业的健康快速发展培养德才兼备的产业技术与管理人才。根据农学类专业人才培养目标,结合农学类专业实践教学实际,构建了“两平台七模块四阶段”实践教学体系(见文末图1),确保大学四年实践教学不断线,切实提高实践教学质量。

三、农学类专业“两平台七模块四阶段”实践教学体系的构建

(一)创新实践教学体系,实施“四位一体五结合”实践教学模式

新的实践教学体系以学生三项能力培养(实践能力、创新能力和创业能力)为目标,以双基地(校内基地与校外基地)为基础,以双导师制(校内导师与校外导师)为保证,以五个结合为手段的实践教学模式。在实践教学过程中,将教学、科研、生产、作物学科发展融为一体,注重实践教学与理论教学、科学研究、生产实践、作物学科发展的结合,校内教学与校外教学的结合。

(二)整合优化实践内容,强化实践课程建设

1.优化课程设置,构建综合实践课程

结合人才培养方案的修订,对实践课程设置进行了调整优化,把作物栽培学、作物育种学、种子学等课程的实验教学内容整合为现代作物学实验技术一门课程,把实习教学中的认知实践、专业实践、综合实践和社会实践整合为作物学综合实践一门课程,独立开设实践课程,打破了多年来实践教学附属理论教学的传统课程设置。其次,加强实践教学教材建设。由教学副院长牵头组织实践教学指导教师,总结实践教学经验,编写了《作物学实验技术》《现代作物学实践指导》《农村社会实践指导》《农学实验教程》等多本实践教学教材用于农学类专业本科生教学使用。

2.整合优化实验内容,构建实验课程模块群

通过整合优化,构建基础实验、综合实验和创新实验课程模块群。对学校内分散的实验资源进行整合,建立国家级实验教学示范中心——湖南农业大学植物科学实验教学中心,改善了实验室的硬件条件与软件条件,提升了实验室的综合功能,实现实验室的开放、共享。

3.整合优化实践内容,构建实践课程模块群

通过整合优化,构建认知实践、专业实践、综合实践和社会实践模块课程群,采用分散实习与集中实习、校外实习与校内实习相结合的教学方式,完成实践教学。

4.完善实践教学内容与形式,校内与校外教学的有机结合

在“认知实践模块”,一是带领学生现场参观隆平博物馆、种业企业加工现场、种业企业科研基地与规模化制种基地,二是邀请国内知名专家进行专业讲座,三是水稻、玉米、棉花、油菜、花生等主要农作物形态特征的课堂讲授与现场作物形态识别相结合,增加学生对专业感性认识,培养专业兴趣,增强专业学习信心;专业实践模块,主要在校内实习基地完成,由校内实习指导教师指导学生进行水稻、玉米、棉花、油菜等作物的小面积高产栽培与杂交制种,要求学生对作物各个生育期进行观察记载,使学生掌握主要农作物的高产栽培技术与杂交制种技术。综合实践模块,主要在大学第六学期进行为期19周(延长至暑假)的边生产、边科研、边推广、边调研、边学习、边做群众工作的“六边”综合实习[5],全面训练学生专业技能,同时根据专业特点增加特色实习内容,例如种子科学与工程专业增加了杂交水稻规模化制种实习,烟草专业增加了烤烟烘烤实习等;社会实践模块,学生进入实习企业开展毕业前的社会实践,为学生就业实现零距离过渡。

(三)改革实践教学方法,提高实践教学效果

根据实践教学特点,改革创新实践教学方法。实验教学环节,充分利用挂图、标本、实物、切片和多媒体设备等教学用具进行直观性教学、对比教学和启发式教学;综合大实验,由学生自主设计实验,从实验方案制定、实验材料准备、实验操作过程、实验结果分析、实验报告撰写、实验讨论,全程由学生个人完成,期间教师负责答疑,旨在培养学生独立实验操作能力。实习教学环节,实行集中实习与分段实习相结合,实施校内外双导师制,突出实习教学过程指导,加强现场案例教学、体验式教学、渐进引导教学。

(四)创新校企联合培养模式,实现产、学、研协同培养

与企业签订产、学、研合作培养协议,校企共同制定合作培养实施方案与实践教学内容,共同商讨校企师资队伍建设与合作培养基地建设,完善合作基地组织管理体系与考核评价体系,建立校企协同育人长效机制[6]。

(五)完善实践考核评价体系

根据农学类专业人才培养目标,创新实践教学考核评价体系,对学生和指导教师实施双向考核,对实践全过程实施立体式考核。对实践指导教师,由教师自评、学生考评及教学督导组测评组成,形成综合考评。对学生,从实验与实习两个环节开展,实验环节由考查与考试两个部分构成,考查部分主要是考查学生的平时实验操作能力、实验安全、课堂考勤、实验报告等,考试部分主要是在期末设置试卷一套进行实验内容的笔试考试;实习环节主要从学生实习项目的实验设计方案、实验具体操作情况、原始数据记录、实验结果分析、实验总结汇报、实习报告撰写、实习团队合作、实习纪律等方面进行全过程、全方位综合考核评定,切实提高实践教学质量。

(六)创新实践教学管理模式

实践教学中,根据实验与实习环节,分别制定实践教学管理办法。由各专业制定实验实习教学大纲,授课教师根据教学大纲制定具体实验实习教学计划,编写实验实习教学周历,开学第一周报教务处审查、备案;实践教学过程中由学校督导员不定期进行检查,反馈检查结果;实践教学结束,分组进行实习汇报,同时提交实践教学总结报告,以实现实践教学的规范化管理。

四、实践成效

(一)农学类专业的人才培养质量稳步提高

自2016年开始实施新的实践教学体系以来,实践教学效果反映良好,人才培养质量稳步提高。近5届学生毕业就业率稳步提高,达90%以上,考研第一志愿报考本校本专业的学生人数逐年增加,考研率平均46%,2022年考研录取率达到59.9%。考取双一流大学和双一流学科比例逐年增加。

(二)改革成果在国内高校得到认可和借鉴

项目研究成果在2015年中国大学农学院院长联谊会,2016年、2017年中国作物学会种子专业委员会年会,2018年中国作物学会年会上报告推广;作物学综合实践被教育部认定为国家级社会实践一流课程,杂交水稻种子生产综合实践被湖南省教育厅认定为湖南省社会实践一流课程;发表24篇教改论文,被各高校农学类专业引用和借鉴;编写12本教材被兄弟院校选用,受到学生的认可。“六边综合实习”已成为湖南农业大学教学改革的标志性品牌,被湖南省教育厅网站、红网、湖南农业大学报等新闻媒体多次关注、报道,社会反响强烈。

(三)学生在创新创业方面取得了较好成绩

近5年大学生获得各项奖励300多项,获得各级创新创业项目50多项;30多篇本科毕业论文被评为优秀本科毕业论文。学生以第一作者公开发表论文30多篇,合作申请国家发明专利10余件。学生参与制作的水稻植株标本、种子标本在长沙隆平水稻博物馆、湖南省博物馆展示,起到很好的展览和科普效果。学生创业成功率较高,涌现了一批创业典型,如07级种子专业梁宝才、09级农学专业潘海阔等。

(四)校企合作促进了科技成果转化

近年来湖南农业大学与湖南隆平种业有限公司、湖南金健种业科技有限种业、湖南希望种业科技股份有限公司、中国种业集团、北京大北农集团、岳阳市农业科学研究所、衡阳市农业科学研究所等企业、研究所建立了长期产学研合作培养基地,如国家级农科教合作人才培养基地3个,湖南省创新创业教育基地1个、湖南省优秀实习教学基地1个,湖南浏阳轻简化生产研究院1个,实现了产、学、研协同培养,提高了实践教学的效果。其次,校企合作促进了科技成果转化。近年来,湖南农业大学与多家企业、农科所联合申报各级科研项目,多项科研成果在企业中转化推广应用,促进了企业的技术进步和产业升级。

(五)校企合作促进了学生就业

校企合作培养拓宽了学生的就业范围和发展空间[7]。例如学生进入校企合作共建实习基地实习,学生现场参观公司规模化杂交水稻制种基地、无人机喷施农药与赶花粉,亲自参加杂交水稻制种除杂、喷施920、观察父母本开花习性、制种测产等环节实习,同时参加农村社会调查问卷,这不仅开阔了学生视野,提高了学生实践动手能力,而且培养了学生吃苦耐劳、爱岗敬业的精神,毕业学生参加工作后适应性强,深受种业企业的欢迎,吸引很多家企业前来招聘人才。

参考文献:

[1]吕杰.新农科建设背景下地方农业高校教育改革探索[J].高等农业教育,2019(2):3-8.

[2]郝婷,苏红伟,王军维,等.新时代背景下我国“新农科”建设的若干思考[J].中国农业教育,2018(3):55-59,94.

[3]王婷.我国高等农林教育发展对策研究[J].安徽农业科学,2018,46(5):234-237.

[4]张帆.地方农业院校农学类本科专业应用型人才培养模式的研究[D].南昌:江西农业大学,2012.

[5]官春云.农学专业《农学实践》课程的设置[J].高等农业教育,1999,98(8):55-56.

[6]张桂莲,张海清.基于校企合作培养模式下农学类专业实践教学体系的构建[J].科技创新导报,2016(1):130-131,133.

[7]王玉侠.基于校企合作的高职物流管理专业实践教学体系创新研究[J].产业与科技论坛,2013,12(4):166-167.

编辑 王亚青

①基金项目:湖南省学位与研究生教育改革研究项目(编号:2020JGZD034);湖南农业大学教改项目“新农科建设背景下农学类专业实践教学体系的改革与实践”。

作者简介:张桂莲(1974—),女,苗族,湖南麻阳人,博士,教授,研究方向:农学类专业实践教学。