“双减”背景下小学数学课堂提质增效的策略

作者: 刘玉华

摘要:“双减”背景下小学课堂教学提质增效必须从真实出发。明确学习起点,找准真问题,让课堂教学贴着学生的真实学情而向前挺进。创造学习机会,经历真体验,让学生在多样化的具身实践中发展学科核心素养。优化设计作业,享受真思考,让课堂教学呈现出多彩多姿的一面,促使学生发生接地气的成长。

关键词:小学数学;提质增效;真问题;真体验;真思考

“双减”背景下,课堂新的突破与变革成为应然。课堂提质增效,真正学懂了、理解了,学生的负担才有可能从根本上得以减轻。“应从‘以教师为中心’到‘以学生为中心’进行变革”[1]。如果学生的思维没有开阔、拓展,再高效都是“无效”的;如果学生不是学习或课堂的中心,再精彩也是得不偿失的。理想的课堂教学应该基于学生的真问题、真体验与真思考。真问题的暴露能够呈现出真实的学情,成为教师因材施教的依据;真体验的夯实,意味着理论与实践的结合,成为教师躬身入局的体现;真思考的落实,意味着学生思维真正的律动,成为学习真正发生的标志。“真问题、真体验、真思考”,能够促课堂教学的真实高效,为“双减”政策在课堂教学中的有效落地提供持久动能。下面仅以小学数学课堂为例进行探析。

一、基于大单元学习理念,明确学习起点,找准真问题

教学中,我们常常或低估学生或高估学生,以至于教学费时低效,无形增加了学生的学习负担。究其原因,是教师没有精准把握学生的学情,没有找准学生的学习起点,没有明确以核心素养为落脚点的学习目标,让学生“走冤枉路”成为常态。于是,明确学习起点,找准真问题,然后基于“真问题”重新架构课堂教学,成为“双减”背景下课堂教学提质增效的基本策略。

以青岛版小学数学教材“路程、时间与速度”的教学为例。一般情况下,教师执教此课时,最常见的方法是分为三个步骤来完成:第一步明确所走路程多的走得快;第二步明确所用时间少的走得快;第三步明确只比路程或者只比时间都解决不了问题,由此引出速度的概念。

这样的三步,表面上看,一环紧扣一环,实际上把相关概念分割开来,是碎片化学习的典型特征,也是没有充分考虑学生学习起点的体现。实际上,路程、时间与速度应是一个整体,而学生缺乏的恰恰是整体观。也就是说,就本内容而言,学生的学习起点并非对速度的理解,而是对路程、时间与速度的整体理解,是一个大的视域下的结构性理解。

“双减”背景下,数学教学应该基于学生的学习起点,基于核心素养目标,构筑更为精准的教学框架。就“路程、时间与速度”的教学为例,教师应该“问在学生思维的起点处,导在学生思维的愤悱处”,由此提出真问题:“谁走得更快?[2]”然后呈现整体情境,引发学生的观察、比较与思考。由此,学生完成了由数量之比到关系之比的转变。学生意识到,原来速度不是单个数量概念,而是多个量之间的关系。这样的真问题,强化了学生的模型意识,强化了多角度及整体视野上分析问题的能力。

真问题的提出一定要基于学生学习实情,教师应在课前进行充分调研:学生是否掌握了关于本节课学习的知识、技能与方法?了解新知与旧知之间的联系点吗?有多少学生掌握或了解了?又有多少学生还处于一知半解的状态……教师可以设置专门的问卷进行调研,也可以抽取一部分学困生进行访谈,也可以事先分层布置前置性学习单或作业单。如此,瞄准教学起点,因“情”施教,提升课堂学习效率。

二、基于“做中学”理念,创造学习机会,经历真体验

学生过重负担的产生与学生的兴趣有关系———学生乐学善学,并且获得了真体验,那么,学生的学习负担就轻;相反,学生不感兴趣,伪学、假学,且没有具身体验,那么学生就觉得学习是一种负担。鉴于此,教师应给学生创造一定的学习机会,激活其好奇心与想象力,让学生经历真体验,从而达到提质增效的目的。

以青岛版教材“周长”一课的学习为例,执教者先出示图形,用醒目的颜色描出图形的边线,然后向学生强调:“可以看到,我描出的边线是封闭的,任何一个地方都没有缺口,这样的一个完整的一周的长度就是周长。只不过,测量曲线与测量直线是不一样的。”在此基础上,教师为学生提供毛线进行动手体验,引领学生先弯曲再拉直,积累测量曲线的经验,由此理解化曲为直的意义。

上述教学过程看似学生有动手实践的过程,似乎经历了具身体验。但实际上,体验处于表层阶段,且这样的体验没有触动学生的深层思考。试问:只能用毛线进行体验吗?贴心的学具准备是否反而遮蔽了学生的多种可能?创造新经验的成长性在哪里?教师提供的毛线是不是无形中限制或者拘囿了学生的思维?

于是,我们展开新的思考:如果不给学生提供毛线,对于化曲为直,学生可能有什么新发现、新创造与新思考呢?于是,第二次的磨课中,我们不提供毛线,在认识周长的基础上,让学生自找材料、自己动手测量圆周长,为学生的具身真体验提供契机与平台。没想到,没给学生提供贴心的学具,反而引发了学生的多维探究:软尺、指甲面、口罩带、头发丝等材料都拿来一用,有的让“化曲为直”自然生成,有的直指测量本质,有的经过走“弯路”,理解了化曲为直的数学方法……这样的体验是多方面、多维度的、深层的、真实的。或许学生在测量中经历了失败,但体验的真实、学习经验的叠加、思维的延伸等,才是学习中更加重要的目标。

更加难能可贵的是,由于学生经历了真体验,觉得学习是乐役,而不是苦役,因而没有学习负担,而这,正是“双减”背景下课堂教学提质增效的应然。真正理想的课堂并非一定要给学生提供贴心的学具。一方面教师“懒”一些,充分放权,给予学生大展身手的机会,学生就有可能经历真体验,“双减”政策就有可能落地生根。另一方面,基于生活,让口罩带、头发丝等学生触手可及的材料介入到学习中,学生有亲切感,乐此不疲,愿意调动生活储备经验投入到具体的学习中,真实的学习看得见摸得着。而这,也是课堂提质增效的应有之义。

三、基于核心素养的发展,优化设计作业,享受真思考

学生过重的学习负担还体现在练习与作业方面,作业负担是学生学习负担中占比最大的。有的教师布置的课堂练习或作业重复、机械、偏难等,认为多做题、多巩固,就能提高学习成绩。实际上,恰恰是不合适或繁重的作业让学生失去了学习兴趣,进而成为学困生。事实上,课堂中的练习与作业完全可以创新———不是让学生厌烦,而是开拓、锻造了学生的思维;学生不是人云亦云,而是在真的思考,经历了由茫然无措到醍醐灌顶的开悟。基于此,教师应该优化作业设计,让学生享受真思考,让教学演绎新的精彩。

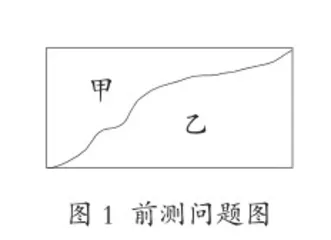

仍以“周长”一课的学习为例,教师可通过以下前测问题(见图1),让学生“思”起来。

A.甲的周长比乙长

B.乙的周长比甲长

C.甲乙周长一样长

D.无法判断

参与前测的45名学生中,已经有30个学生知道什么是周长。针对这种情况,本课的学习还可能有什么样的新可能、新架构、新生长?对此,教师提出两个核心问题:什么是周长?量一量,它们的周长各是多少。以上练习抛开了琐碎或无效问题,紧扣了中心,因而学生可以享受真思考并自主解决———不仅建构起对周长的认识,更建构其对空间素养的培养。

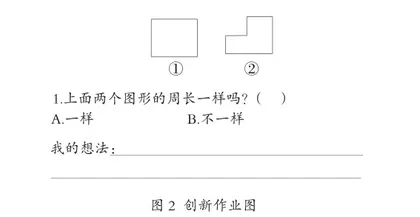

优化作业设计,尽可能让学困生“吃饱”、优等生“吃好”是课堂教学提质增效的重要途径。仍然以“周长”一课的学习为例,我们改变原有练习而创新作业(见图2)。

具体到练习实际中,我们见证了学生享受真思考的精彩:学生多角度思考问题,呈现出多姿多彩的一面,如有的从测量的角度来比较,透现出猜测与实践的结合;有的基于两个边长不相同的实际而强化推理,实现了合情推理;还有的从运动的视角出发得出结论……如此,在完成练习的同时,学生收获了更多———不仅从结构上厘清了周长的本质内涵,而且打通了更多知识间的通道,在一个更广的层面上享受了数学的真思考。这样的课堂无疑是高效的,有附加值,值得大力推广。

只有构建以培养学习能力为导向的真实课堂,才能将学科知识、思维方式和关键能力等融为一体[3]。“真实”是多方面的:真学情的确定、真实问题的解决、学习之门的真正打开。“真问题、真体验、真思考”指向学生学习力的提升,因而值得教师迈出实践与创新的建设性步伐,从而让“双减”真正落地。

参考文献:

[1] 储菁菁,肖菊梅.“双减”背景下小学教学变革的内在逻辑与理念重构[J].文教资料,2022(21).

[2] 刘斯婧.小学数学课堂教学实现提质增效的三个关键点[J]. 福建教育,2019(10).

[3] 罗鸣亮.“双减”背景下的课堂教学变革:构建以培养学习能力为导向的真实课堂[J].小学数学教师,2022(11).

编辑/赵卓然