地理创新型教具开发与使用的实践策略

作者: 陶涛摘要:地理教具是地理课程资源的重要组成部分。中学地理教学内容具有区域性、综合性、宏观性和复杂性等特点,这就要求地理教学要具有直观性。地理教具是实现教学直观性的有效工具,运用地理教具进行教学是培养学生地理实践力等核心素养的有效途径之一。以湘教版高中地理教材必修一第二章《热力环流》一课教学设计为依托,展示了Y中学地理教具开发与利用的全过程,呈现了《热力环流》一课两次的教学过程,为如何利用地理教具培养地理实践力提供范例。

关键词:高中地理;地理思维;创新型教具

地理核心素养包括人地协调观、综合思维、区域认知、地理实践力[1]。其中,地理实践力是指人们在地理户外考察、社会调查、模拟实验等地理实践活动中所具备的行动能力和品质。地理课程具有很强的实践性,通过实践活动,学生能够活学活用地理知识和技能,提高学以致用的能力。地理实践力是高中学段地理学科最特殊的核心素养,地理实践力培养有三种主要方式———户外考察、社会调查和模拟实验,而利用模拟实验方式培养学生地理实践力是目前高中阶段使用较多的方式。因此,地理教具的运用对学生地理实践力的培养起到至关重要的作用。地理教具是地理课程资源的重要组成部分,包括地图、模型、标本、教学软件、电教器材和教学实践场所等[2]。

Y中学是一所省属示范高中,该校地理组一直研究思维可视化教学的方法和工具,探索如何开发和利用地理教具。该中学开发了很多地理教具,其中热力环流教具就是较早开发的教具之一。因为热力环流这节课本身就是学习第二章第三节大气环境最基础的一节课,热力环流是看不见摸不着的,需要学生有较强的空间想象力,因此就更加需要在教学过程中与可视化教具相配合。这节课教具使用的目的就是想要无形的地理原理可见,从而提高学生对知识的理解和动手实践能力[3]。

一、开发教具,课堂初体验

(一)教具创意的由来

《热力环流》属于湘教版必修一第二章大气环境的内容,是高中自然地理的重点,与学生的生活实际联系紧密,在高考中的比重也很大,而且热力环流作为大气环流中最简单的形式,是学习三圈环流和气候的基础,这部分知识理解掌握了,才能为进一步研究三圈环流和季风环流铺平道路。但是热力环流对于文科生来说比较晦涩难懂,需要学生有非常强的空间想象力,教师们每次讲到这节课,总是觉得举了很多例子,可是学生仍然一头雾水。经过地理组的教师们潜心研究,最终发现:如果能够通过一种非常直观的教具展示出看不到的动态的热力环流,就能把一个虚无缥缈的热力环流变成可视化的热力环流了,而且通过地理教具的展示,学生在合作探究的时候特别有动力和兴趣,能从被动地接受变成主动地探究,也能很好地落实地理教学中的核心素养培养要求[4]。

(二)教具设计过程

教具的设计一定为实现教学目标服务。Y中学教师根据《热力环流》这节课非常抽象、逻辑性又非常强的特点,确定了教具制作需要达到如下几个目标:

1.*教具能够演示整个热力环流的过程,能够让学生清晰地看到热力环流的整个过程;

2.*学生能够自主参与实验的过程。将学生分组,根据热力环流的实验过程,自己总结规律;

3.*用教具能够演示热力环流的应用———海陆风,根据学案的要求,粘贴热力环流的箭头。

地理教具的开发一定要依据教材,要具有实用性[5]。热力环流是大气运动中最简单的一种形式,但是空气是看不见摸不着的,无论怎样栩栩如生的描述也收效甚微,学生也只能停留在想象中,所以Y中学制作了热力环流的教具,在操作实验中突破知识的盲区。

教具1:液体对流演示器

材料挑选:可以观察液体运动的透明玻璃器皿;蓝色和红色墨水。

选择原因:因为大气肉眼看不到,所以用另一种物质代替,将水加入玻璃管中,再加入墨水就能清晰的看到液体的运动了,蓝色墨水代表受冷,红色墨水代表受热。

制作过程:工厂定制。

教具2:海陆等压面教具

材料挑选:苯板、胶粘纸。

选择原因:苯板———好塑形,轻巧便于携带;胶粘纸———美观,颜色鲜艳可以明显地看出等压面的弯曲情况,可以明显地区分等压面。

制作过程:将苯板切割成如图所示的等压面,下面底座蓝色是海洋,黄色是陆地,贴纸在外侧包粘好。

注意事项:苯板外侧用粘贴纸包裹,增加外观美感的同时,注意因为苯板已经被打造成曲面,因此胶纸容易起边,所以要在里面涂上高粘度的胶水防止起边,再用织毛衣的针串起来,固定在相应的陆地和海洋上。

在初次设计的时候地理组想了很多方法,比如直接做成课件或者让空气去运动,可是空气是看不到的很难操控,后来地理组想到让学生用液体的热力环流去替代空气。于是想到了用水去代替,这时候又出现了一个问题,就是水应该用什么容器展示出来呢?最后物理组教师提议,用玻璃做的回形管,于是地理组去物理仪器厂定制了这样一个回形管,但是水也是没有颜色的,于是决定让学生在试管中滴入墨水,学生就可以清晰地看到液体流动的方向了,这样就实现了用液体的热力环流模拟气体的热力环流。

(三)教学设计

如何将设计并制作出来的教具应用到真正的教学中,是Y中学地理组面临的新任务,因此地理组教师经过集体研究形成了如下教学设计:

导入:视频导入

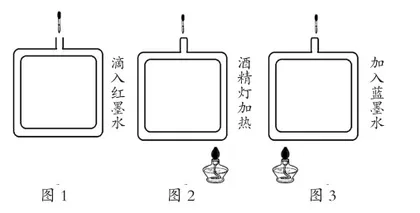

探究活动一:演示液体环流实验

1.在图1、图2、图3上分别用箭头标出液体流动的方向,并分析原因。

2.分析说明图2试管底部液体水平运动的原因。

教师小结:液体的热力环流形成原理。

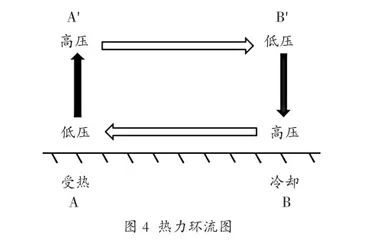

将液体热力环流转换为空气热力环流(见图4)。

探究活动二:热力环流的形成

1.#在地面若A地较热,B地较冷,在图中画出空气环流示意图,并标出A、B、A’、B’的气压高低状况。

2.比较A、A’气压高低。

3.将A、A’、B、B’气压从高到低排序。

规律总结:1.气压从近地面到高空垂直递减。2.同一地点,近地面气压与高空情况相反。我们把气压相同的点连成的面叫做等压面,如果地面的冷热均一,等压面就是平直的,否则就会发生弯曲。下面研究热力环流中的等压面的弯曲。

探究活动三:热力环流形成过程中等压面的弯曲

思考:1.如果A、B冷热状况一致,则A’、B’的气压数值是多少?2.如果冷热不均,A、A’、B、B’气压可能会如何变化?3.画出冷热不均的情况下,910hpa、990hpa等压面的弯曲状况?

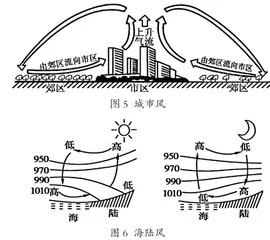

学以致用:城市风、海陆风模型展示(见图5、图6),学生现场汇报活动结果。

小结:课堂小结,回顾重难点,构建知识体系。

(四)教学反思

授课之后,Y中学地理组对整个教学过程进行了反思,并收集了学生反馈的问题。

学生A:这个教具很好,教师在操作这个实验,我们也是第一次在地理课堂做实验,很有趣。

学生B:对于热力环流中气压的高低情况,我们还是有些疑惑。

学生C:把热力环流的原理应用到城市风、海陆风时感觉还有点茫然,而且苯板的教具不小心就让我们给折断了。

根据学生提供的问题,Y中学地理组也对教具的问题进行了总结:第一,教师自己操作这个实验虽然能让课堂进展很顺利,但是学生看完了实验之后,没有亲自参与,很难真正理解这个热力环流的过程,那也就无法明白气压的状况。第二,苯板因为被塑造成了有弧度的造型,就很容易折断,上完一节课后破损严重,无法反复利用。第三,学生只是在学案上,画出热力环流的箭头,没有真正的在教具中体现高低气压和气体的流动方向。

二、改进教具,教学再设计

(一)教具的改进

为了解决上面教具(以下称为教具一号)和上课中的一些问题,Y中学地理组又研发了教具二号,Y中学教具一号问题及解决对策如下表(见表1):

教具二号有了更大的优势。第一,教具一号是让学生看完实验之后,让学生在学案上画出箭头,而教具二号则是让学生在亚克力透明的背景板上贴上箭头,小组可以共同研究如何贴箭头,而且可以将高低气压的分布也直接贴到亚克力背景板上,前面的等压面也是透明的,也不影响学生查看箭头,又直观又具有参与性。第二,等压面也由以前的简陋易损的苯板变成了亚克力做的等压面,等压面很薄也不容易折损,最关键的是能让学生很好地区分等压面和等压线,我们侧视教具的时候是类似于线状,所以学生总认为这是等压线,而实际上通过教具能够观察到这是等压面。第三,在教学方式上也进行了修改,从原来由教师自己做液体对流实验,变成将学生分成六组,由小组分别实验,能够让学生在实践中观察到热力环流的形成过程。第四,增加学以致用环节:全球性热力环流的研究,生活中的地理———冬季打开门的热力环流情况的探究。

(二)改进后的教学设计

改进教具之后的教学活动设计:

导入:视频导入

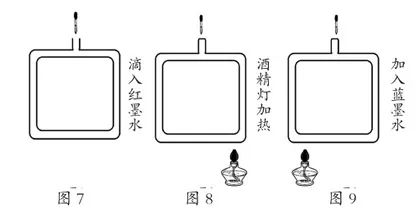

探究活动一:学生分组进行热力环流实验

液体环流实验

实验器材:回形管、酒精灯、火柴、蓝墨水、红墨水、铁架台、滴管

实验步骤:1.利用量杯向回形管内加水至管颈处。2.用滴管向回形管口滴入3-4滴红墨水,观察液体流动方向。3.10秒钟后用酒精灯加热回形管的右侧,4.15秒钟后用滴管向回形管口滴入3-4滴蓝墨水,10秒后移动酒精灯至左侧加热,观察液体流动状况。

1.在图7、图8、图9上分别用箭头标出液体流动的方向,并分析原因。

2.分析说明图8试管底部液体水平运动的原因。

教师小结:液体的热力环流形成原理,将液体热力环流转换为空气热力环流。

探究活动二:热力环流形成过程

模具:1.箱体代表大气空间。2.长方体代表冷热源。3.箭头代表空气运动方向。4.圆片代表高低气压。

步骤:1.在箱底固定冷热源。2.用箭头粘贴垂直方向上空气运动方向。3.在空气运动的垂直方向上粘贴圆片,标明气压状况。4.在高低压间用箭头粘贴水平方向上的空气运动。

结论:热力环流的形成过程

规律总结:1.气压从近地面到高空垂直递减。2.同一地点,近地面气压与高空情况相反。我们把气压相同的点连成的面叫做等压面,如果地面的冷热均一,等压面就是平直的,否则就会发生弯曲。下面研究热力环流中的等压面的弯曲。

探究活动三:学以致用

1.全球性热力环流的研究

研究对象:假设均一的地球表面,地球不自转也不公转。

研究条件:太阳辐射在地表分布的差异,造成不同地区的气温差异。

问题:在赤道至两极间画出全球性热力环流。

研究结论:

2.大棚是保障我国北方冬春季节进行蔬菜种植的重要技术设施,一般棚顶用塑料薄膜密封,背面是挡风墙,侧面是唯一进出大棚的工作门。

问题:冬季时打开门,会有什么样的感觉?画出工作门处的热力环流状况。

学生现场汇报活动结果。

小结:通过这节课的学习,学生学会了共同合作、学会了观察生活,而且发现原来热力环流就在身边。

在改进教具之后的教学过程中,将学生分成六组,学生对于分组用全新教具做热力环流实验表现出极高的兴趣,他们都会有自己的见解,共同探讨实验的结果,按学案的要求去完成实验,每组展示成果也都很成功。改进教具后的教学加深了学生对热力环流原理的理解,也能使学生更好地去理解等压面的相关知识,以及提高理论联系实际的能力,同时学生的地理实践力也得到了提升。经过改进的教具及教学过程,很好地实现了本节课的教学目标及学生对重难点知识的理解。

地理教具的开发需要教师的工匠精神和团队合作精神,希望本案例能够为如何制作地理教具以及如何利用地理教具培养学生地理实践力提供范例。

参考文献:

[1] 中华人民共和国教育部.普通高中地理课程标准(2017年版2020年修订)[M].北京:人民教育出版社.2020:2.

[2] 王民,张英,沈红.当今德国地理教具评价及对我国地理教学的启示[J].中学地理教学参考,2010(1-2).

[3] 翟清明.热力环流实验教具的改进与应用[J].中学政史地(教学指导),2022(1).

[4] 杜敏.自制教具在高中地理教学中的应用及其实践案例研究[D].重庆:西南大学,2024.

[5] 李碧晴.传统教具在高中地理教学中的应用研究[D].郑州:河南大学,2018.

编辑/陆鹤鸣