指向思维进阶的小说阅读教学“四融”策略研究

作者: 庄菊萍摘要:《义务教育语文课程标准(2022年版)》(以下简称新课标)将思维能力纳入语文课程培养的核心素养中,强调在语文教学中重视发展学生的思维能力。研究小学语文阅读教学中小说这类文体的教学策略,通过支架交融、情境相融、读写互融、语思共融,让思维在情节梳理中走向严谨,在言语对话中走向深刻,在留白艺术中走向创造,在矛盾冲突中走向批判。从而发展学生的思维能力,落实言语实践,提升思维品质。

关键词:“四融”策略;小学语文;核心素养;思维能力;小说阅读教学

新课标明确指出,语言是重要的交际工具和思维工具,语言发展的过程也是思维发展的过程,二者相互促进[1]。因此,在小学语文阅读教学中,培养和训练思维能力是重要目的之一。

小说这类文体的共性是鲜明的人物形象、曲折的故事情节和独特的环境描写。在进行小说教学时,教师应致力于寻找教学中合适的着力点,依托文本,立足于语言,借助教学活动,采用不同的策略拾级而上有序发展,使语文教学担负起发展学生思维能力、提升思维品质的使命。本文以统编教材六年级上册第四单元教学实践为例,阐述如何实施指向思维进阶的小说阅读教学“四融”策略。引导学生更深入地思考、处理信息,展开思辨性、批判性、创新性等思维,让学生在言语实践中实现思维可视化、结构化[2]。

一、支架交融,让思维在情节梳理中走向严谨

(一)明确支架优势,提升思维能力

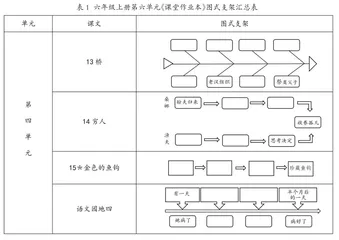

《浙江省小学语文学科教学基本要求(2021版)》明确指出:“阅读要全程重视学生思维过程和思维方法的引导,发展思维能力。”图式支架具有灵活性、直观性、便捷性、拓展性等优点,可以帮助发展学生的逻辑思维、批判性思维和创造性思维,同时还能激发他们的学习兴趣。基于此,教师可以巧妙地使用作业本习题中图式支架帮助学生梳理小说情节。以图表形式为学生搭建学习支架,提高学生整体感知的能力,将长长的小说读短,将抽象的思维过程可视化,有助于发展学生思维能力(见表1)。

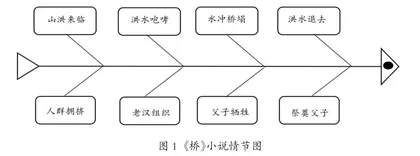

(二)巧用支架梳理,助力思维进阶

巧用学习支架助力学生梳理小说文本脉络,将原本看不见的、抽象的知识以及思维路径转化成为看得见的、具象化的图形表达,循序渐进地促进了学生思维能力的发展。例如,教学统编版小学语文教材六年级上册《桥》这一课时,学生借助鱼骨图梳理小说情节,便捷地感知小说大意,主动地聚焦情节脉络,直观地感受人物品格(见图1)。在此基础上,当学生再次学习本单元另外两篇小说时便能学以致用,借助语文作业本习题中的学习支架理清小说的情节内容。如统编版小学语文教材六年级上册《穷人》一课,可采用画情节发展图的方式整理小说的情节线索。从整体出发帮助学生整合信息,找到最合适的学习路径,在脑海中形成一份清晰的“阅读地图”。而教学统编版小学语文教材六年级上册《金色的鱼钩》时,教师引导学生以提炼小标题的方法梳理小说内容,并用思维导图晰地呈现出来。

搭建学习支架不仅有助于培养学生的语言技能,还能进一步激发他们的思维能力,并帮助其更清晰地进行语言表达。学生学会运用显性的思维导图展开思辨性、批判性等思维活动,提高了逻辑思维能力,实现思维进阶,进而生成、创造出更有价值的思维成果。

二、情境相融,让思维在言语对话中走向深刻

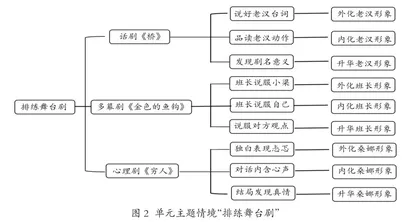

教师将课本剧、话剧、舞台剧等情境有机地相融于小说阅读教学中,能迅速拉近学生与小说的距离。在主题任务的驱动下锻炼了学生的逻辑思维能力,让思维在言语对话中走向深入。统编版小学语文教材六年级上册第四单元,围绕“排练舞台剧”这一学习主题情境,设计了话剧《桥》、多幕剧《金色的鱼钩》、心理剧《穷人》三个不断推进的情境化学习任务以及多项子任务(见图2)。

(一)外化人物形象,驱动思维能力

小说以刻画人物形象为主,在大单元情境化主题“排练舞台剧”任务驱动下,学生对小说人物和情节进行个性化的解读,并且多角度外化人物形象,将学习兴趣转化为学习的内驱力,提升了思维的高度。例如,在教学《桥》这一课时,教师可以引导学生关注小说中主人公老汉的对白,对老汉的语言进行模仿、朗读、表演,通过抓住对白,走进人物内心,在朗读中体会人物的情感变化。学生演读老汉的台词:“桥窄!排成一队,不要挤!党员排在后边!”“可以退党,到我这儿报名。”“你还算是个党员吗?排到后面去!”三句话的语气从命令到冷淡再到凶狠,教师层层深入,引导学生关注“吼”“冷冷的”等词语,表达出老汉的大公无私,不徇私情,更彰显党员在危难时刻掩护村民的责任。学生在入情入境的表演中不知不觉外化了人物形象,感受到人物鲜明的个性,一次次的演绎让老汉的高大形象屹立在学生的面前。学生在生动、有趣的情境驱动下才能最大程度地调动思维能力。

(二)内化人物形象,激活思维能力

小说中角色的内在情感表达揭露了他们隐秘的内心世界。学生在走进人物内心独白的过程中能够深刻地理解人物的思想感情和精神面貌,不断内化对人物形象的认识,激活思维能力。以《穷人》为例,小说以主人公“桑娜”的内心独白来刻画人物形象,如:“她忐忑不安地想‘他会说什么呢?这是闹着玩儿的吗?自己的5个孩子已经够他受的了……是他来啦?不,还没来!”学生以排练心理剧的方式走进桑娜这个人物,体会每一句独白背后所隐藏着的内心世界。6个问号、4个感叹号、7个省略号,真真切切地感受到桑娜的内心活动,激动与犹豫、忍耐与不安、惦记与懊悔、摇摆与坚定、自责与惶恐相交织。通过内心的矛盾、情感的起伏、思想的冲突展现主人公复杂的思绪,真真切切、丝丝入扣。即使身处绝境,她也没有想过要把孩子送回去,她的善良、宁可自己吃苦也要帮助别人的高大形象在这断断续续的心理活动中淋漓尽致地展现出来了。学生的思维也在内化人物形象的过程中被激活了,通过深入地品味、反复地咀嚼,学生思维的火花一下子被点燃了。

三、读写互融,让思维在留白艺术中走向创造

教师还可以利用小说中的留白进行“补白”设计,让学生放飞想象力进行二度创作,进而激发学生求知欲,提升思维能力,让思维在留白艺术中走向创造[3]。

(一)标点符号处的留白,点燃求知欲

标点符号是小说的第二语言,有着特殊的地位和作用。为了激发学生对文本的兴趣,教师可以从标点符号上的留白切入。《穷人》这篇小说中作者大量使用省略号,形象地展现出了桑娜的怀疑、猜测、不安和无奈,这样的心理描写使桑娜的形象愈加高大。教师可直接展现这一内容,提问学生:“作者在这里大量使用省略号的目的是什么?省略号处省去了什么内容呢?”学生反复诵读语句,尤其在脑海中浮现桑娜当时的表情、动作等,感受桑娜的心理活动,与桑娜进行对话,对人物形象建构认知,深入感受桑娜的心情。课文标点留白处的补白艺术不仅激发了学生的求知欲,还加深其对课文的理解,教会学生充分发挥想象,开拓思维,帮助学生进一步感受理解小说表现的主题。

(二)情节伏笔中的留白,放飞想象力

巧妙地利用情节伏笔处的留白,既可以增强学生的语言能力,又发展了他们的想象力。例如,《金色的鱼钩》这一课中,讲到老班长因为饥饿已经“瘦得皮包骨头”“眼睛深深地陷了下去”但却始终“带着一丝笑意”和“饱满的情绪”这一处情节时,文中并没有太多的人物对话以及内心独白,但却为后文老班长的牺牲埋下了伏笔。此时,教师创设不同的场景,搭建支架,让学生展开想象写一写,说出老班长的心声。引导学生去探究小说情节中有价值的留白处,进行补白的思考,放飞学生的想象力,锻炼学生的思维力。

(三)精彩结尾里的留白,激发创造力

留白式结尾可以激发学生的想象力和创造力,从而使学生更深入地参与到文章的理解和创作中,因此特别适合续写或改编。在《桥》这篇小说中,作者在结尾处并没有直接表明结局,而是埋下一个伏笔,老汉要喊什么呢?当学生读到结尾,再回过头来看时就会恍然大悟。在填补“完整”故事的过程中,激发学生的创造力,也加深了他们对文本的理解。

通过利用小说中的留白鼓励学生发散思维、展开想象、进行创作,并在思考和创作中获得新知识、新感受、新发现。以写促思,以思促读,读写结合,思维得到了拓展,想象力得到了丰富,创造力得到了培养。

四、语思共融,让思维在矛盾冲突中走向批判

冲突是一种重要的叙事手段,也是表现小说扣人心弦的一种技巧。在这种曲折迂回的叙事中,学生更容易迸发质疑和思辨的点。因而,在教学的过程中,教师也要独具慧眼,发现小说文本中的矛盾冲突,将矛盾化为课堂教学的亮点。

(一)聚焦语言矛盾,将思维引向高处

本单元三篇小说都在叙事中酝酿人物的矛盾冲突,又在矛盾冲突的升级演进中掀起波澜。所以,学生在排练舞台剧的过程中重点聚焦了小说中的语言矛盾和冲突,把人物角色最精彩的一面呈现出来,一次次将故事情节推向高潮,一遍遍将思维引向高处。

如《桥》一课,关注了老汉与小伙子之间的语言矛盾,通过演一演的方式说好老汉的台词,演绎好一位沉着冷静、大公无私、人民至上的老支书形象。《穷人》中,以桑娜内心独白的AB面来演心理剧,学生牢牢抓住主人公内心的矛盾冲突,在朗读演绎中挖掘了人物的内心世界,展示了一位家境贫寒却想要收养三个孩子的善良穷人形象。而在《金色的鱼钩》中,这样的语言矛盾贯穿情节始终。因此,学生运用口语交际中说服的策略,在排练舞台剧的真实情境中,以老班长和战士小梁身份反复对话,一位忠于革命、舍己为人、尽职尽责的红军战士形象精彩地展示出来。此时此刻,学生都是“剧中人”,学习任务和情境的有机结合能激发学生参与活动的积极性,使学生的思维从静止走向活跃,从低阶走向高阶。

(二)发现认知矛盾,将思维引向辩证

“一千个读者就有一千个哈姆雷特”,学生作为读者在阅读小说时可以进行多元解读,拥有自己的阅读体验,并且产生认知上的矛盾。以《桥》这篇小说为例,最后提出两个思辨性的问题:“小说为什么不能在一开始就点明老汉和小伙子的关系呢?除了《桥》以外,还有没有更好的呢?”至此,学生对这篇小说有了自己的个性化解读,而老汉伟大党员形象也更加鲜明。抓住学生认知上的矛盾激发思考能力,想法越辨越清楚。学生的理解能力、思维能力都会得到提高。

(三)关注审美矛盾,将思维引向深处

编者在选编小说的时候,为了更贴近儿童的视角和课程的目标,会对部分小说内容进行改编和删减。教师要聚焦审美上的矛盾,带领学生领会教材编者的意图,考虑编者的立场,实现与编者的对话。这样解读小说更能加深学生对小说文本的理解,感受小说语言的特点,巧妙地将学生思维引向深处,提升学生的审美眼光。

学生在排练多幕剧《金色的鱼钩》时,发现编者对一处情节进行了改编。原文内容是:“老班长赶紧扯起钓竿,总算钓上来一条两三寸长的小鱼。”而课文中却是:“老班长赶紧扯起钓竿,还是空的……”这时候,选择哪一种情节排练更好呢?站在编者的角度思考和分析后,大部分学生认为课文里改编得更好。因为小说的本质是虚构,它既高于生活,又来源于生活[4]。《金色的鱼钩》是根据抗战时期的故事进行改编的,但虚构的人物形象更能揭示当时那个年代生活的本质,给学生以审美和教育,让小说中的审美价值真正走进学生的内心深处。

总之,指向思维进阶的小说阅读教学既是新课标的要求,也是实现学生语文核心素养协同发展的需要。引导学生深层次地学习,将学生的思维发展与进阶作为主要出发点,有效地设计具有内在逻辑关系的语文实践活动,构建能提升学生思维能力的教学策略,从而更好地实现小说类文本在小学语文课堂中的价值,将其与思维能力的培养途径相统整,最终实现提升学生核心素养的目标。

参考文献:

[1] 中华人民共和国教育部.义务教育语文课程标准(2022 年版)[M].北京:北京师范大学出版社,2022:5.

[2] 余文森.从有效教学走向卓越教学[M].上海:华东师范大学出版社,2016:53-181.

[3] 薛法根.文本分类教学:文学作品[M].福州:福建教育出版社,2016:163.

[4] 王荣生.小说教学教什么[M].上海:华东师范大学出版社,2017:41.

编辑/杨馥毓