我与航天员一起种植物

作者: 李丽青

2022年,教育部印发了《义务教育课程方案(2022年版)》,明确要求“各门课程用不少于10%的课时设计跨学科主题学习”[1]。2020年,教育部印发的《大中小学劳动教育指导纲要(试行)》中指出“劳动教育是新时代党对教育的新要求”,强调“丰富、拓展劳动教育实施途径”“在学科专业中有机渗透劳动教育”“数学、科学、地理、技术、体育与健康等学科要注重培养学生劳动的科学态度、规范意识、效率观念和创新精神”[2]。跨学科项目式学习是以不同学科的关键概念或能力为载体,指向真实世界中的问题解决,它通常需要整合不同学科的知识和能力,共同指向真实情景中的问题探索与解决,体现对不同学科领域知识的整体理解[3]。

确定项目式学习内容

植物是小学生身边最常接触到的生物种类之一,了解植物对于学生学习生命科学领域知识有重要的意义,种植植物则属于生产劳动范畴。《义务教育科学课程标准(2022年版)》课程理念中“倡导以探究和实践为主的多样化学习方式,让学生主动参与、动手动脑、积极体验,经历科学探究以及技术与工程实践的过程”,其中3—4年级学生的必做实践探究活动就涉及到种植物[4]。《义务教育劳动课程标准(2022年版)》3—4年级学段目标中指出:“初步体验简单的种植、养殖、手工制作等生产劳动,能规范地使用常用的劳动工具,了解常用材料的作用与特征,对劳动过程中遇到的问题具有好奇心和探究欲望。”[5]学科之间存在交叉。

教科版小学《科学》4年级下册“植物的生长变化”单元,教材以种植凤仙花为活动主线认识植物的一生。以往的教学中,学生通常只种植凤仙花,植物种类单一,而且一个单元结束之后如果教师没有持续的引导、鼓励的话,关于种植话题学生就鲜有人再提及,班级中能够完整、深入地观察记录植物生长变化过程的学生更屈指可数。

基于以上分析,我以“植物的生长变化”单元为主,通过“我与航天员一起种植物”项目,有机融合劳动、语文、美术、信息技术等多学科内容,进行跨学科的项目设计[6],引导学生运用学到的知识和技能,亲自种植植物,在种植中发现问题、解决问题,深入开展种植实践,全面培养学生的科学素养和劳动素养,以期解决常规教学中存在的不足,同时实现跨学科育人的目的。

项目式学习设计

学情分析

学校有种子博物馆、阳光小屋、植物生长箱等劳动场所,学生在科学、劳动课上就对植物的种子、蔬菜、花卉等进行过观察和学习,在班级小菜园中也有过简单的劳动体验。学生对于种植植物非常感兴趣,乐于探究植物的生长奥秘。3年级时,学生有过连续观察天气(1个月)、饲养蚕宝宝(2个月)等长周期的观察实践活动,已经初步掌握了观察记录方法。学生在语文课练习写观察日记,在美术课学习过植物的绘画技巧,具有一定的信息搜索和图文整理、逻辑思维能力,能够在熟悉的场景或事物中发现问题、解决问题、形成概念[7]。基于学生的知识经验、兴趣水平、思维能力等分析,设定本跨学科项目的学习目标。

学习目标

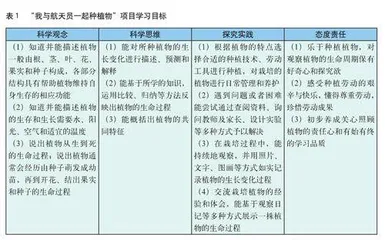

本项目的学习目标依据《义务教育科学课程标准(2022年版)》中的4个核心素养——科学观念、科学思维、探究实践和态度责任制订(见表1),涉及生命科学领域“生命系统的构成层次”“生物体的稳态与调节”“生物与环境的相互关系”“生命的延续与进化”4个核心概念,在“探究实践”中融入《义务教育劳动课程标准(2022年版)》中的劳动能力;“态度责任”中融入劳动观念、劳动精神、劳动习惯和品质等劳动核心素养,以期达到跨学科育人的目标。本项目涉及的跨学科概念主要有结构与功能、物质与能量、稳定与变化、系统与模型。

项目设计流程

项目按照启动种植项目、种植技能科学知识储备、展示交流、反思评价4个环节进行设计(见图1)。

项目实施过程

本项目式学习的驱动问题是“绿色开花植物是如何由种子发育成一株完整植物的?”此驱动问题可拆解为7个核心问题推进项目开展[8]。根据植物的生长阶段和结构特点,在项目启动后的项目开展阶段,将划分为2次“知识与技能储备”和2次“展示交流”活动,从种植技能和科学观念2条主线进行设计,帮助学生掌握种植技术、学习植物学知识,达成对学生科学素养、劳动素养的培养目标(见图2);最后引导学生对项目进行反思与评价。

启动种植项目

情境导入 我国“问天”实验舱已成功与“天和”核心舱对接,将在轨主要开展空间生命科学研究,航天员正在空间站种植物。进入空间站的植物被称为模式植物,它们具有成活易、周期短、地面研究基础好等特点。同学们,你们是否也想和航天员一起栽培植物,研究绿色开花植物是如何由种子发育成一株完整的植物的?

项目任务 你们可以从凤仙花、鸡蛋茄、向日葵、五彩椒等植物中任意选择1种植物,也可以自主选择其他植物,只要易于成活、生长周期短,春季播种,9月能结果即可。我们要从种子开始种植并养护植物,请你用照片、文字、图画等多种方式记录播种、发芽、长叶、开花、结果的情况,最终通过观察日记等方式展示你们的劳动成果,优秀的记录将推荐参加相关科技比赛。

评价标准 学生明确任务后,出示项目评价表(见表2),重点从种植实践、植物生长、观察记录、展示交流4个维度评价学生种植植物的劳动过程,以及基于观察记录的展示交流情况。

学生自主选择种植的植物,根据选择种类组建种植兴趣小组,自主查阅所种植物的资料,制订种植计划,开启种植项目(见图3)。

知识与技能储备1

在植物播种、发芽、长叶阶段,学习如何观察描述植物营养器官,认识营养器官的结构与功能关系,引导学生思考植物生长、生存的需求,通过设计对比实验,研究水分、光照、温度、土壤、空气等对种子萌发及幼苗生长的影响(见图4)。

技能方面,根据所种植物的生长习性,选择合适的花盆、营养土、肥料等种植材料,利用铲子、浇水壶等种植工具,完成选种、播种、移栽等工作[9]。这个阶段重点关注学生种植植物的成活情况及观察记录情况,及时补苗,保证学生的参与度。长叶期植物的需水量增大,提醒学生每天浇水、少量多次施肥,并注意防虫。

展示交流1

在植物长叶期组织学生进行阶段展示交流(见图5),提出问题:“航天员在天宫课堂展示了他们的植物生长情况,你们的植物长势如何呢?”引导学生在小组内交流植物从播种到萌发、长叶的生长变化,并展示学生的优秀观察日记(见图6)。接下来,植物又会发生什么变化呢?引导并鼓励学生继续养护好植物、坚持进行观察记录。

知识与技能储备2

在植物开花结果阶段,通过解剖观察花与果实的结构,认识开花结果的过程,推测种子传播的方式,形成对繁殖器官结构和功能相适应的认识。

技能方面重点强调人工授粉、打顶、除虫等种植技术,保证植物的坐果率和成活率(见图7)。

展示与交流2

种植过程并不是一帆风顺的,并不是所有的同学都能一次成功,最终的展示交流非常重要。

教师引导:“秋天是收获的季节,我们该向航天员汇报我们地面的种植情况了。”

学生先在小组内互相交流展示开花、结果的变化过程,推选组员基于观察日记、研究报告、标本等实证展示一种植物的成长之旅。展示交流后,引导全班同学整理和分析不同植物的生长变化规律,概括植物的共同特征。

教师:“你们在种植植物的过程中遇到过什么问题?如何解决的?解决效果如何?”

让成功的同学分享种植经验,失败的同学总结其中的原因,迭代优化为下一次项目启动作准备(见图8)。

学生综合运用多学科知识与技能,例如科学学科的植物知识、劳动学科的栽培技术、语文学科观察日记的写作、美术学科的绘画技巧,以及信息技术学科的资料搜索、整理等,多种方式展示学习成果。

反思与评价

植物种植阶段结束后,要及时引导学生反思种植活动的收获,并根据评价标准完成自我评价。通过学生的反馈(见图9)不难发现,种植过程中,学生不仅学习到了植物结构与功能的关系,了解了植物的生长需求,还习得了种植方法。学生在种植过程中会遇到不少问题,有的由于种子问题始终不发芽,有的由于养护方式不当或者种植环境所限植物长势不佳,还有的由于天气缘故、人为因素导致植物不幸夭折……正是这一次次的失败,才让同学们懂得珍爱生命的道理。正是一次次的发现问题重新再来,学生才能体会到种植成功的喜悦和艰辛,并深刻感受果实的来之不易,懂得珍惜粮食、尊重劳动的观念,以及持之以恒、百折不挠的劳动品质和精神。

项目实施策略

扎实开展课堂教学,在观察探究的过程中储备必备的科学知识

本项目的实施是在充足丰富的教具学具,以及校园多样的植物资源的支持下完成的。丰富的材料为学生搭建了脚手架,通过一系列探究学习,学生习得了植物方面的科学知识和种植技能,多样化的植物种类帮助学生归纳概括了植物多样性和共同性的特征。

依托专家技术指导,在种植实践过程中提升必备的劳动能力

本项目涉及的种植技术主要由北京教学植物园的专家、教师指导完成。从浸种、育苗,到间苗、移栽、定植等,引导学生针对不同种类的植物选择合适的栽种方法,进行科学种植、科学养护、科学施策,提高了植物的成活率和学生的实际获得感,在实践中提升了生产劳动能力。

家校协同共育,保障项目顺利完成

本项目通过科学课、科学探究社团等多种途径开展,而种植场所则主要在学生家中,因此项目的开展离不开家长的配合[10]。教师持续鼓励引领,家长也及时反馈孩子的种植情况,督促学生持续观察记录,家校协同共育保障了项目的顺利完成。

通过多种渠道平台,展示交流学生的劳动成果

项目展示阶段,我们引导种植成效显著的同学进班展示,分享经验。同时加大了对种植项目的宣传,如利用学校微信公众号推送优秀观察日记。我们还引导学生将观察日记进行整理,撰写成科技小论文、自然笔记等,并鼓励学生积极参加各级各类比赛,如北京市中小学生植物栽培大赛、金蕊自然笔记、金鹏科技论坛、科技创新大赛等。有学生出于植物因缺水而死遂发明了微型自动浇花设备;有学生整理了自己的观察日记,撰写了不同种植环境对百日草生长影响的小论文;还有学生研究植物用水、容器大小等对植物生长的影响,相关研究都在市、区级比赛中获奖,培养了学生的高阶思维。多种平台、多种方式的展示交流,极大提升了学生的自信心和学习驱动力,满足了学生个性化发展的需求。

项目的育人价值

“我与航天员一起种植物”项目历时半年,通过近3年的实践,共有391名学生参与。教学中我们把科学教育与劳动教育进行跨学科整合,将课堂上科学知识、种植技能的学习与课下种植劳动实践相结合,帮助学生建构生命科学的核心概念和跨学科概念,习得科学栽培的方法和技能,在项目中提升学生的科学素养和劳动素养。

“我与航天员一起种植物”项目蕴含丰富的育人价值,很好地体现了核心素养导向下的跨学科育人目标,取得了一定的教学成效。项目活动广受学生欢迎,学生即便升入高年级仍乐此不疲。他们自主选择栽种植物的种类、自主查阅资料、制订种植计划、开展种植实践,他们经常向教师、家人求助,询问遇到的问题或是分享最新发现。正是在一次次的种植中,学生学习、感受、体验、领悟,实现种有所得、学有所获、劳有所乐。项目结束后,我们的学习并未止步,学生进一步开展研究性学习,在多种渠道、平台展示交流学生的劳动成果,促进学生深度学习,培养学生的高阶思维。