山水林村田·生命共同体

作者: 彭建锋

活动背景

地理学作为一门综合性的自然社会科学,在探讨环境可持续治理,以及建设生态文明、美丽中国等方面具有不可替代的作用。新时代青少年是生态文明建设的主力军,需要正确认识人与地理环境的关系,树立尊重自然、保护自然、人与自然和谐共生的意识。

地理实践考察突破了传统课堂教学的界限,积极倡导学生主动迈向社会与自然的广阔舞台,亲身接触和感受社会发展的脉动与自然环境的壮丽变迁,能提升学生的生态保护意识、增强民族自豪感,已成为实践思想教育的优良方式。

活动目标

通过自主查阅文献、分析实验数据、撰写考察报告等“做中学”的方式,引导学生发现问题、解决问题,拓展学生地理学习深度;以活动小组为单位展开考察,树立合作意识,强化担当精神。

为见证传统民居建设,挖掘优秀农耕文化,涵养学生的乡土情怀,共筑美丽乡村梦,根据周洛村民居的变化,以及居民生活方式的改变,旨在通过考察让学生深刻认识社会经济发展取得的巨大成就。

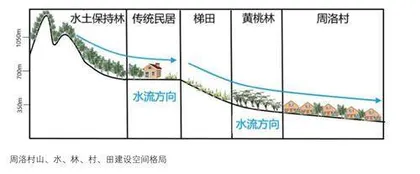

通过考察周洛村的山、水、林、村、田一体化建设,提高学生的生态意识,秉持人类与自然和谐共生的理念,勇挑重担,全力履行建设人类命运共同体的使命。

活动对象

“玩中学地理”科学考察小组。

组织方式

自主报名,根据教师提供的活动方案,学生按照3~6人的规模挑选考察主题,自主组队。为确保各组统筹安排的科学性,每组均需配备组长(兼联络员)、安全员、设备管理员和记录员各1名。分组包括地貌考察组、岩性考察组、植被考察组、水源考察组和实验考察组、民居考察组和村情考察组等。

考察工具与研究方法

考察工具

借助手机版指南针辨别方位,记录山地坡向和坡度;利用锄头、地质锤等野外考察工具,进行山体观察,测量和分析地质构造的基本形态;使用植物识别手机软件判读植物特性;借助手持式x射线荧光分析仪,测定土壤样本的微量元素含量;通过激光粒度分析仪分析土壤颗粒组成情况;借助长沙市水质中心的便携式pH计、连续流动注射仪、便携式溶解氧测量仪等专业检测设备,由专业人员检测分析“山浸水”的质量;用相机和纸笔记录所见、所闻和所想。

研究方法

实地考察法、访谈法、实验分析法、文献分析法等。

活动内容

本活动基于项目式教学理念,以教育部《关于加强中小学地方课程和校本课程建设与管理的意见》为依据,结合高中阶段所学知识,充分挖掘周洛村丰富的乡土地理资源。主要考察内容包括:了解周洛村的区位条件,揭秘山、水、林、村、田生态系统,探讨人与自然和谐共生的生活模式,调研周洛村乡村旅游现状,为周洛村乡村振兴和“三农”工作提出可行性建议。

活动过程及案例导引

学习相关背景知识,明确小组考察主题

通过网络搜集、整理周洛村的风土人情概况、乡村发展成果等资料,以问题为导向激发学生的好奇心;学习所涉及的地理知识,辨析相关概念;学习观测地理事物所需工具的使用方法,初步掌握常规实验仪器的操作方法;提出相应的考察问题,初步明确考察主题、考察目标、科学方法。

考察山水林田布局,科学实验探索真知

以花岗岩为主的山体

山体环境是山地聚落选址的决定性因素。沿坡而上考察山体走向和主要岩石组成,发现花岗岩岩体大多位于山坡坡面内侧,花岗岩岩体大量裸露形成大面积的风化层,引导学生运用综合思维,从气候、地形等角度分析该地岩石风化严重的原因,培养学生主动探究的精神。

清澈透亮的“山浸水”

周洛村生产生活用水源于大自然的馈赠,水流清澈透亮且终年不断,名为“山浸水”。根据实地考察,引导学生分析“水源从何而来”“一年四季,溪流不断的原因”,以及“水质优良的条件”。①综合分析当地气候条件、岩体特点、居民用水情况,思考“山浸水”的来源;②采集土壤样本,测定土壤颗粒组成,了解土壤的透气性和透水性;③采集水体样本,推测采样点的水质情况,依据水质检测中心的检测结果,验证推断。

茂密的亚热带植被

周洛村树种以亚热带常绿阔叶林为主,植被较为茂盛。在实地调查中,要求学生借助工具判别植被的基本类型,以较为宏观的角度研究该区域的植被类型。基于该地区局部自然环境因素对植被的影响,要求学生细致分析植被的基本特征及其生长习性,更深入地理解地理要素与植被之间的相互作用。

错落有致的梯田

梯田的修筑依山顺势、因地制宜,体现了人地共生互动的智慧。通过考察,明晰地理学为人类活动提供了科学的依据,有效体现了地理学科“从生活中来,到生活中去”的特点。①访谈居民,明晰梯田修筑、维护的注意事项;②通过测量梯田高度和实地观察,揭秘梯田保持水土的奥秘,总结修筑梯田的地理意义;③采集山体土样和梯田土样进行对比分析,以《土壤环境质量——农用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB15618-2018)为参考依据,探究土壤微量元素,思考土壤松软肥沃的原因。

案例导引

调查发现周洛村水质优良且常年不断。在实地考察中,学生发现周洛地区山体内部节理众多,山体中的岩石碎屑和粉末在吸收水分的过程中,不仅净化了水质,还能增强土壤的保水能力,从而形成一个良好的地下水体系。通过这种方式,岩石碎屑和粉末实际上充当了一个蓄水的大容器,在整体上维持了生态系统的稳定性。其次,该地区位于亚热带季风气候区,降水丰富,水循环速度较快,有利于水体不断更新,提高了该地区的水质。第三,该区地人口较少,人类活动对水质造成的影响和污染较小,营造了相对纯净的水质环境。通过对比前述农用地土壤污染风险管控标准可知,周洛地区的土壤污染物含量远低于国家标准,表明周洛地区环境优良,土质状况好。

感悟乡村人地和谐,助力乡村振兴

尽显人地和谐的传统民居

通过发掘当地传统民居建设的精髓、民居与周边地理环境的关系,感悟先人智慧和文化传承的魅力,涵养学生的乡土情怀,共筑美丽乡村梦。①依据民居地理位置及周围地理环境,分析民居选址因地制宜的空间利用模式;②实地考察民居建筑材料和居民生活用品,分析民居建设就地取材的特性,探讨人与自然和谐共生之道;③总结传统民居的精髓,思考传统民居对现代建筑设计的启发,明晰地理学为人类活动提供了科学的依据。

欣欣向荣的乡村振兴路

周洛村作为国家“乡村振兴示范村”,是一个集休闲、旅游、度假于一体的美丽乡村,带领学生深入了解乡村发展情况,察民情知民意,了解乡村之变,思考发展之机。①设计问卷,走访村委会工作人员与居民,了解周洛村的社会经济发展概况、居民生活满意度,以及近年来周洛村新农村建设成果;②根据近年来的变化和调查结果,从可持续发展的角度出发,为周洛村发展献计献策。

蓬勃发展的乡村旅游业

周洛村通过整合资源优势,壮大集体经济,在不知不觉间完成了乡村蜕变。①比较分析周洛村各旅游景点、旅游发展模式间的优缺点,培养学生用辩证的思维和发展的眼光看待事物;②了解周洛人如今的生活情况,比较分析周洛人生活模式的变化,感悟祖国经济的腾飞;③依据考察结果,分析周洛村旅游发展现状,以可持续发展观念为引领,为周洛村旅游业的长效发展提供建议。

案例导引

考察发现周洛目前已开发的旅游资源较为单一,研学旅行资源亟待开发。针对观赏性旅游多、研学性旅游少的现象,在与村民沟通交流后,发现主要有3个方面的原因:一是没有专业团队进行开发设计及宣传;二是村民自身未意识到周洛村的环境资源具有较强的教育性、科普性和观察性;三是没有固定的市场。

成果汇报素养提升,综合评价全面发展

撰写考察报告,培养学生遵循科研报告规范写作的良好习惯,多方位提升科研素养;通过实践探究和成果转化,学生利用现代信息技术手段将研究成果具象化,并在校园内外的交流平台上进行成果展示与分享,锻炼学生的沟通与表达技巧。

小组成果的评价采用多元融合的评估范式,综合运用定性与定量的方法,力图实现评价的系统性与深入性。通过评价量表的方式(考察活动成果评估表、考察活动综合评价表)将学生的学习成效分为过程评价和结果评价两大维度,从创新性、实验设计科学性、实验操作规范性,以及问题解决能力等方面,通过开放的评价方式对小组成果展开全面而深入的评价。

可能出现的问题及解决方案

本此活动涉及知识面广、难度较大,为确保野外考察活动能够取得准确、科学的成果,考察前教师应系统性地组织学生复习、学习与考察活动紧密相关的知识点和理论框架,提供全面系统的知识回顾与拓展性学习资源,涵盖野外考察方法指导、实践报告撰写训练等,强化学生的学习效果与综合素养。此外,为确保学生的安全,教师前期应当深入调研考察环境,综合分析各种潜在风险,排除存在安全隐患的考察区域与内容,制订详尽的安全预案。