论学前教育学的听觉转向

作者: 姜勇 周榆

摘 要:传统的学前教育学以视觉为中心,具有理性主义的惯性和认识论哲学的倾向,只注重“看”而忽视其他感知觉,特别是听觉。听觉转向的学前教育学重视教育的人文性、价值性、意义性,为克服传统理性主义与认识论哲学的局限开辟新的道路。听觉转向的学前教育学与以视觉为中心的学前教育学存在显著差异:一是“有无”之别,即视觉中心的“执我”和听觉转向的“无我”之哲学立场的差异。二是“孤众”之别,视觉中心的主体处于岑寂的“我观”状态,而听觉转向的学前教育学则是酬和的,共同构造的,强调心灵的转向,需要借助“重要他人”,特别是优秀教育者的力量。三是“见闻”之别,主要体现在方法论方面。视觉中心的学前教育学关注“在场性”,通过直观可见的实证主义方法揭示所谓的教育规律;听觉转向的学前教育学关心“不在场性”,相信“道说”的方式,通过“倾听”把握未能到场的“实事”背后的“大道”之言。基于此,学前教育学亟待转向基于听觉的立场,建立起基于听觉的话语体系:其一,建立起富有听觉伦理学色彩的学前教育学;其二,建立起饱含听觉美学精神的学前教育学;其三,建立起蕴藏听觉现象学意味的学前教育学。

关键词:学前教育学;听觉转向;听觉伦理学;听觉美学;听觉现象学

中图分类号:G40-01 文献标识码:A 文章编号:1674-7615(2024)03-0031-17

DOI:10.15958/j.cnki.jywhlt.2024.03.004

西方两千多年来的传统认识论是以视觉为中心的,无论是柏拉图的洞穴隐喻,还是亚里士多德的蜡印隐喻,都强调了视觉的优先地位。胡塞尔建立的先验现象学改变了这一传统的认识,他认为与“看”相比,触觉更为重要,更能够进入到本质直观的立义、充实与赋义的过程。如果说胡塞尔的先验现象学提出的是从视觉到触觉的转向的话,那么,学前教育学的身体转向则应更加关注从视觉到听觉的转向,如果学者或教师不去用心聆听,就无法走进儿童的心灵世界,无法体验儿童的真情实感,无法领会儿童的现身情态。因此,本文的意义在于论证学前教育的听觉转向之意义与可能性。

一、学前教育学的听觉转向:从视觉中心到听觉中心

古希腊哲学家大多重视教育的亲身性,即亲身感知、亲身体验、亲身理解,如经验主义创始者恩培多克勒认为万物由四“根”——土、水、火、空气组成,万物的认识是一个身体知觉过程,由体内的“根”感知万物中的同种“根”。之后的苏格拉底摆脱了这样一种关心身体的哲学观,并影响了其后两千多年来的西方哲学和西方教育学,“从‘身体教育学’到‘知识教育学’的转换是人类历史上的一个教育大事件。这个教育大事件在知识形态上显示为‘知识教育学’。”[1]学前教育学亦是如此。随着欧洲大陆哲学的繁荣发展,许多学者重新发现了身体的意义,并提出了相应的理论。随着胡塞尔的知觉现象学(Perceptual Phenomenology)、维特根斯坦的体感还原学(Body Feeling Redecutionism)、梅洛—庞蒂的身体现象学(Body Phenomenology)、福柯的身体政治学(Body Politics)、莱考夫的肉身哲学(Philosophy in the Flesh)、舒斯特曼的身体美学(Somaesthetics)、拉康的观悟美学(Gaze Esthetics)等新学说、新思想逐渐兴起,身体意识得到复兴。在此时代背景下,学前教育学者开始转向对身体的关心。值得自豪的是,身体关心恰是中国自古以来的传统。当代美国实用主义美学领袖舒斯特曼就主张西方学者要多吸收儒家学说的身体美学思想,他认为中国古代文献使用了许多不同的术语来指称身体,如“身”“体”“形”“躯”等,非常精彩地传达出了活生生的、动态的、灵敏的人类身体的形象,它存在于物质空间、社会空间和自身感知、行动和反思的努力空间中[2]。

(一)呼唤一种听觉转向的学前教育学:从视觉的“拮抗”转向听觉的“导纳”

近年来,虽然身体意义开始受到学前教育学界的广泛关注,但有关身体的学前教育学在发展方向上存在着一个突出的问题,即将身体窄化为视觉中心,基于视觉伦理学、视觉美学、视觉现象学等理论来建构,将视觉置放于身体的诸感觉、意识、体验之首,而忽视或否定其他感知觉的巨大力量。当然,视觉隐喻、图像思维、洞见智慧这一系列与视觉相关的学术话语极大程度地凸显了视觉的意义,但这种思想只注重“看”,忽视其他感知觉,尤其是“听”的意义易使学前教育学陷入视觉中心主义的危险之中。“亚里士多德的《形而上学》以颂扬视觉开篇……新柏拉图主义和中世纪光的形而上学是单纯的视觉本体论,基督教形而上学甚至以视觉隐喻来阐释神言。”[3]国际美学学会前任主席艾尔雅维茨看到了这一问题的严重性,指出要解决西方身体哲学研究中的视觉中心主义,唯一出路在于借鉴中国文化所具有的独特的美学眼光,“在我看来,当代中国的主义、艺术和理论在许多方面都与西方目前或者近来的情形截然不同……现在有一个全新的竞争者参与其中,它就是中国。”[4]他认为以视觉为中心的科技时代虽使艺术与人类生活更加密切,但却出现了由视觉导致的“审美泛化”(aestheticization),视觉产业下美学的巨大生产力用无处不在的审美感官的活动影像替代了人们原本应有的心无旁骛的哲学运思,这是视觉中心时代的痛楚,也是只关心视觉的教育学的悲哀,“无论我们喜欢与否,我们自身在当今都已处于视觉成为社会现实主导形式的社会。”[5]这一观点同样非常适合于学前教育学领域。艾尔雅维茨极力主张,只有摆脱视觉中心的困境,美学、艺术学等学科才能回归哲学运思之境的光辉道路,而中国自古以来推崇的听觉文化是解决此时代问题的一剂良方。韦尔施在《重构美学》里提出“走向一种听觉文化”的可能,随着听觉文化日益受到学界重视,视觉中心主义传统正面临着冲击和瓦解[6]。

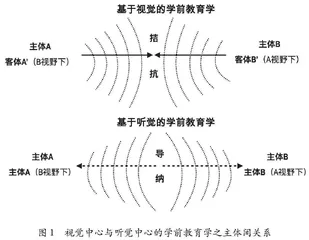

以视觉为中心的学前教育学注重主体的“看”,“看”是主体发出的“投射”,充满着成见和观点,易陷入认识论的泥潭,将对方当作为了实现某种目的,完成某种任务的客体而不是同样充满主体精神的“此在”(Dasein),这就会造成不同主体之间的拮抗。听觉转向的学前教育学则注重主体的“听”,“听”是一种邀约、悦纳、虚让、隐退的过程,将对方奉为另一个主体,千方百计地让对方进入自己的世界之中,虚心接受对方、悦纳对方,使其自身被给予,双方便形成了一种“导纳”的积极关系。视觉中心的身体教育学常会产生“拮抗”性,在主体A的视野下,原本是主体B却成了客体B′;同样,在主体B的视野下,原本是主体A则成了客体A′。而在听觉转向之后,A与B形成“导纳”关系,原本是主体B的仍是主体B,原本是主体A的仍是主体A,其主体性“不增不减”“非生亦非灭,非增亦非减,此五无二相。是名第一义,行者应当知”[7],见图1。

西方哲学、艺术、美学等学科都非常重视“看”,这在很大程度上受到亚里士多德的影响。亚里士多德认为在五官之中,视觉在我们认识和判断事物的过程中起到了最大的作用。英语“理论”(theory)一词即来自于古希腊语的“看”(θεωρiα)。古典学家康福德将其解释为“热情的动人的沉思”[8](沉思是“看”的一种形式)。“理论”一词和“剧场”或“剧院”(theater)同属一个词根。西方戏剧注重“看”,而中国戏曲关心“听”。中西方的戏曲/戏剧观念迥然有别,西方戏剧是“看”的艺术,“看”的文化,“看”的哲学;中国戏曲是“听”的艺术,“听”的文化,“听”的哲学。“西方更重视‘视觉’,中国则偏重‘听觉’,因为‘看’更接近于‘理智’而‘听’更接近于‘情感’。”[9]如果说“看”追求的是观感之美、形神之美、貌相之美,那么“听”注重的是神韵之美、行腔之美、意蕴之美。“看”与“听”各有侧重,各具法性,各赋意韵。戏曲编剧大家蒋锡武评论京派京剧“人皆以闭目而听戏为内行”,而海派京剧“则以睁眼看戏为进步”,他认为戏曲之魂还是在于“听”,“听”重在精神,而“看”实耽于物质,有不“看”而“听”,却没有只“看”而不“听”的戏迷[10]。

以“看”为中心的学前教育学关心的是图像文化,图像文化中的主体往往是被动、消极的,如观众在观看电影、话剧等的过程中,总是被动地随着情节演进或欣喜蹁跹,或饥寒怀抱,或鲛珠泪抛,或失意嚎啕,其情其感随着剧情的跌宕起伏而变化万千,“观”众总是沉醉剧情之中,却绝少抽身反思。海德格尔曾批评科学与技术宰制下人类哲思精神必然走向衰弱:“科学不思!”[11]同样,沉陷在视觉中心的学前教育学也易陷入“视觉不思”的境地,进入马尔库塞所指称的“批判的停顿”状态。在视觉中心的霸权之下,学前教育学容易变成一个缺乏不同声音和观点的学科,一个缺乏质疑者、批评者和反思者的波澜不惊的学科。身处其间的教育者和教育对象也就成了一个个“单向度的人”(One-Dimensional Man),唯唯诺诺,不敢有任何违拗,人云亦云却绝无半点新知,亦步亦趋却绝无丝毫主见。视觉中心的学前教育学是危险的,“赵良曰:‘千羊之皮,不如一狐之掖;千人之诺诺,不如一士之谔谔。武王谔谔以昌,殷纣墨墨以亡。”[12]视觉中心宰制下的学前教育学不仅会失去进取性、活泼性和生机性,也会失去研究的勇气、梦想与决心。所以尼采才提出任何人设价值要经过重新估量,才能保证价值的生命活力,而为了完成这样的使命,任何手段都是正当的,任何“时间”都是一件幸事[13]。重估一切价值,就要做到积极倾听一切主张。贞观之治之所以呈现文化繁荣、政治清明的局面,与唐太宗广开言路、积极纳谏、从善如流因而形成兼听则明的多元、开放、包容的“听”文化密切相关。与听觉转向的学前教育学注重倾听不同,视觉中心的学前教育学往往表现出以教育者为中心,自以为是、自作聪明、自鸣得意,而听觉转向的学前教育学则是谦逊的、虚心的,“在倾听那里,我们总还有什么东西是可学的。”[14]

听觉转向的学前教育学突破了两千年来西方视觉至上的认识论哲学传统。亚里士多德总结了人类有五种感觉:视觉、听觉、嗅觉、味觉、触觉,并着意将视觉放在五觉之首。他有一个著名的“蜡印”隐喻(wax-print metaphor),“正如蜡块接受戒指的印记,而不接受金或铜。它所把握的是金或铜的印记,而不是金或铜本身。”[15]亚里士多德将“看”视为五觉之首,所以“蜡印”譬喻是视觉的比喻,但视觉只能看到形式,却无法体会质料,“感知包含着被感知的对象,只是排除了其质料;思维的对象存在于思维着的理智中。”[16]原文中“理智”用“nous”(努斯)来表示,“nous”是古希腊哲学对理性的诸多表述中的一种,原义指物体在“光”中变得可见、澄明,后转义为理性之光。亚里士多德将“nous”比作理性的“看”,是人们与世界打交道的基本方式。视觉虽然很重要,但“看”到的是“实事”之“貌相”(visage),“貌相”主要以形式来体现,包括颜色、形状、大小、位置、运动状态等,它们并非“实事”之内在质料。与视觉不同,听觉可以直接把握“实事”之质料,如人的内在心理情绪状态,可以通过“听”来体会言语背后溢出的喜悦、悲伤、兴奋、沉静等真情实感。因此,近现代许多西方哲学家开启了对视觉中心的质疑和对听觉的关注,比如柏格森、萨特、梅洛—庞蒂、列维纳斯、福柯等等,尽管主张各异,但对视觉由来已久的高贵性的批判却是一致的[17]。

(二)听觉转向的学前教育学之重要特征:儿童教育是春风化雨的历程

听觉转向的学前教育学注重儿童教育是春风化雨的心灵转向的历程,主张“听”的能力是人文化育的成果,与文化启蒙、文化熏陶息息相关。亚里士多德在《尼各马可伦理学》(The Nicomachean Ethics)里指出视觉的先天性,它不是练习的结果,与陶冶无关,我们不是通过反复看获得视觉,相反,我们是先有了感觉然后运用感觉,而不是先运用感觉才有了感觉[18]。与之不同,中国文化历来就有注重“听”的传统,学前教育学具有听觉性的先天倾向。“文明以止,人文也。观乎天文,以察时变;观乎人文,以化成天下。”[19]“听”的能力与文化、艺术、审美密切关联,需要后天的人文化育、滋养浸润、陶冶淬炼,需要儿童沉潜往复、从容含玩、宵衣旰食,需要教育者对教育内容甄繁就简、去芜存精、辨物居方。蔡元培先生非常重视美育。他认为情感推动力的强弱决定了人是否能有伟大而高尚的行为,要转弱为强,转薄为厚,有待于陶养,陶养的作用,便叫作美育,而陶养的实现,有赖于社会实践[20]。“听”的能力形成犹如宋代理学家朱熹强调的心性形成的“工夫”,由“实践”与“涵养”所构成,在“做”的实践中不断丰富、牢固、拓展优良优雅的能力与品性,此涵养所成的“心性”又不断推动儿童“做”出更美更善更优的道德实践活动,这就是朱熹所说的“行以证知”“知化于行”。王阳明所说的“工夫”与其一脉相承,“工夫即是主体对经典内容的践履——在体认中,主体内化经典义理并努力使之转化为自身品格,以身心实践落实经典的学问并证成其文义的真实。”[21]