以人民为中心:中国共产党领导下的学前教育实践发展

作者: 田景正 王一诺 赵艺

摘 要:人民立场是中国共产党的根本立场。一百多年来,中国共产党领导的学前教育事业就是以人民为中心学前教育实践的持续推进。新民主主义革命时期,中国共产党为了给劳动妇女解除后顾之忧在苏区和边区兴办托儿所和保育院,开启了“以人民为中心”的学前教育实践。在中华人民共和国成立之初,党和国家明确了学前教育为促进儿童身心健全发展和便于妇女参加社会工作的“双重任务”,确立了“以人民为中心”的社会主义学前教育制度。中华人民共和国成立70多年来,基于“幼有所育”的目标,党和国家高度重视学前教育事业,不断创新路径,拓展教育资源,大力推进城乡学前教育发展,取得了学前教育普及均衡优质发展的历史性成就,广大人民群众的获得感不断增强。进入新时代以来,党和国家进一步完善“普惠性”学前教育公共服务体系,着力推进人民满意的高质量学前教育。

关键词:中国共产党;以人民为中心;学前教育;高质量发展

中图分类号:G610 文献标识码:A 文章编号:1674-7615(2024)03-0062-10

DOI:10.15958/j.cnki.jywhlt.2024.03.006

中国共产党自成立之日起,就坚持人民利益高于一切。党倡导的“以人民为中心”指一切工作为了人民、依靠人民,所取得的成果由人民共享,它就像一条红线贯穿于中国共产党领导下的学前教育实践之中。在革命战争年代,中国共产党组织群众大办托儿所和保育院,为广大人民群众提供便利,为适龄儿童提供了良好的学前教育机会。在社会主义革命与建设时期及改革开放时期,基于“幼有所育”的目标,中国共产党和政府高度重视学前教育事业,为办好人民满意的学前教育,调动社会各方力量不断推进学前教育的普及普惠优质发展,取得了巨大的历史性成就。在新时代,中国共产党将谱写“以人民为中心”高质量学前教育的崭新篇章。

一、新民主主义革命时期学前教育实践的开启

(一)早期中国共产党人的“儿童公育”主张

20世纪20年代,早期中国共产党人倡导的儿童公育主张标志着“以人民为中心”学前教育思想的萌芽。

儿童公育被作为一种社会构想提出,出于儒家典籍《礼记》。《礼记·礼运》篇提出的“天下为公”“不独子其子”“幼有所长”[1],即为中国古代的“儿童公育”。进入近代,改良思想家康有为在《大同书》中把中国传统公育思想和西方空想社会主义教育思想有机结合,进行了儿童公育制度的设计,提出通过政府和社会来承担各个阶段的儿童教育,其中儿童在进入小学之前,接受公共的“学前教育”[2]。

早期中国共产党人的儿童公育思想既植根于传统文化,更是在共产主义原则指导下的结果,其目的在于使全体儿童尤其是劳苦大众的子女有机会获得教育。持儿童公育思想的早期中国共产党人有恽代英、沈雁冰、向警予等。恽代英从社会改造和早期教育的价值出发重视儿童公育。一方面,他认为儿童公育是社会改造的手段,通过儿童公育能使妇女从家庭中解放出来;另一方面,他特别强调,由于启蒙教育对于人一生成长极为重要,因此,应不分群体、不论贫富,让所有儿童尤其是劳苦大众子女都享有平等的教育[3]。沈雁冰认为教养儿童“是关系中国前途命脉的事”,应“绝端(对)赞成”实行“儿童公育”,具体提出可以先采用“半公育制”的办法,即“先从设立半公育的机关入手”实施儿童公育[4]。可见,早期共产党人认为公育能够改变家庭教育的弊端,更多地将儿童公育与妇女解放密切联系在一起。中国共产党成立后,进一步从妇女解放和教育普及的角度提出儿童公育要求。1922年,中国共产党第二次全国代表大会通过《关于妇女运动的决议案》,要求“保护妇女和童工”,提出教育任务为“实行教育普及”,从而能够使广大妇女在政治上、经济上、社会上、教育上一律享受平等权利[5]。

早期中国共产党人的儿童公育思想及中国共产党成立初期的儿童公育主张对于新民主主义革命时期中国共产党开启的“以人民为中心”学前教育实践奠定了思想和理论上的基础。

(二)“一切为了战争”背景下苏区托儿所的举办

1927年,中国共产党先后发动了南昌起义、秋收起义和广州起义等,广泛开展土地革命,创建了革命武装和工农政权,中国革命进入土地革命战争阶段,即第二次国内革命战争时期。这一时期中国共产党建立了大大小小几十块革命根据地,与国民党反动政府开展的“围剿”进行反“围剿”斗争。在土地革命和保卫苏区的背景下,中国共产党领导的学前教育围绕着“一切为了革命”“一切为了战争”的主旨展开。

早在1927年,江西省革命委员会颁布的《行动纲领》就宣布要建立“一般未达入学年龄的机关”[6]362以解放妇女。进入第二次国内革命战争后期,面对国民党的长期“围剿”,苏区广大青年男女纷纷参加红军保卫胜利果实,致使后方生产缺少劳力。对此,中华苏维埃共和国临时中央政府大力组织发展托儿所,通过托儿所集体保护幼小儿童健康安全,并对孩子们开展初步的教育,使得广大劳动妇女能够走出家庭积极参加生产劳动和支援革命战争。这一时期托儿所的广泛建立开启了公育普惠的学前教育实践方向。1934年,中华苏维埃共和国临时中央政府中央人民内务委员部公布的《托儿所组织条例》明确指出:托儿所性质为公共性,办理托儿所的目的在于使劳动妇女参加生产与苏维埃的工作及使小孩子能够得到更好的教育与照顾[6]364。按照《托儿所组织条例》的要求,一批诸如下洲村托儿所等学前教育机构在苏区兴办起来,有力地支持了前线的反“围剿”斗争,同时对于促进劳动妇女解放,提高妇女政治地位起到了重要作用。

(三)全面抗战和解放战争时期“民族的”“科学的”“大众的”学前教育推进

1937年,抗日战争全面爆发。随着以国共第二次合作为基础的抗日民族统一战线的建立,中国的文化教育转变为“民族的”“科学的”“大众的”[7]新文化和新教育。在新民主主义思想指引下,中国共产党领导下的抗日根据地创办了多种形式的学前教育机构,深入推进了“以人民为中心”的学前教育实践。

1937年8月,陕甘宁边区成立了公立蓝家坪托儿所。此后,边区陆续办理了一批学前教育机构。1938年,国共两党联合各党派及社会各界人士共同成立中国战时儿童保育会。同年,中国战时儿童保育会陕甘宁边区分会成立,其主要的工作任务是设立保育院以收容难童和教育好广大的儿童,使他们成为抗战建国的力量,并使前方将士安心作战,使农民安心种田,使广大妇女更多地参加抗战工作[6]387-388。

1941年5月,陕甘宁边区政府颁布的《关于保育儿童的决定》明确要求“建立公育制度”以“全面推进保育工作”[6]401,强调学前教育的公共性和普惠性特征。在中国共产党的领导下,截至1945年,陕甘宁边区举办学前教育机构90多个,保育儿童2 100多名,其中“集中在保育院、公立托儿所、幼稚园的有1 180余名,分散在其他托儿所的儿童有930余名”[6]401-402,有力地推进了“民族的”“科学的”“大众的”学前教育的发展。

进入解放战争时期,随着解放区的不断扩大,为了与广大劳动人民实际需要相适应,解放区的学前教育事业不断扩展到基层,“以人民为中心”的学前教育实践进一步深入。

总体看来,新民主主义革命时期,中国共产党领导的学前教育秉持着“为了革命战争胜利”和“妇女解放”的宗旨,以“共产主义精神教育儿童”及“民族的”“科学的”“大众的”教育方针为指导,实施“保教结合”的原则,取得了很大成就,留下了宝贵经验。这一时期中国共产党开展的“人民性”学前教育实践及理论为新中国学前教育发展奠定了坚实的基础。

二、社会主义革命和建设时期学前教育实践的发展

(一)确立“以人民为中心”的社会主义学前教育制度

1949年10月1日,中华人民共和国成立。为改变教育落后的面貌,使教育事业更好服务于建设新中国的需要,在中国共产党领导下,我国开始着手改造旧教育,建设新教育,大力发展“以人民为中心”的学前教育。

1951年10月1日,中央人民政府政务院颁布的《关于改革学制的决定》指出:实施学前教育的机构为幼儿园。同年,教育部幼儿教育处提出要“有计划地培养典型,创造经验,打好基础”[8],为大力发展学前教育做好准备。1952年3月,教育部颁布新中国第一个学前教育法规《幼儿园暂行规程(草案)》,明确规定了幼儿园的“双重任务”——为促进儿童身心健全发展和方便妇女参加社会工作服务[9]49。1956年,随着社会主义改造的基本完成,国家正式迈入社会主义建设时期。面对国家日益繁重的建设任务,教育部等部门于1956年发布的《关于托儿所、幼儿园几个问题的联合通知》指出:学前教育任务是“为社会服务”,面对更多的妇女参加生产劳动及社会建设工作的需要,托儿所和幼儿园必须相应增加。对此,要求全面规划学前教育的发展并加强领导[9]76。为了大力发展托幼机构,同年教育部印发了《十二年国民教育事业规划纲要(草案)》,要求在广大城乡发展适合于群众生活水平和生产工作需要的多种多样的幼儿教育组织[9]631。“以人民为中心”的社会主义学前教育制度初步确立。

(二)实施“两条腿走路”方针推进学前教育普及

中华人民共和国成立初期,面对百废待兴、一穷二白的局面,发展“以人民为中心”的学前教育必须依据国情进行。因而,“两条腿走路”办学成为很长一段时间内我国发展学前教育的基本方针。

“两条腿走路”是指发展教育除了依靠国家办学这一条“腿”外,还要依靠群众等多种资源和途径办学的另一条“腿”[10]。1958年,中共中央、国务院下发的《关于教育工作的指示》最早对“两条腿走路”办学方针进行了较完整的表述,指出要在中央的指导下,“必须动员一切积极因素”办学,采取“两条腿走路”[11]。“两条腿走路”办学有效促进了这一时期学前教育的发展。

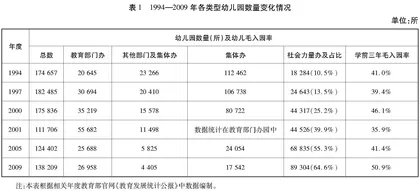

“两条腿走路”充分体现了紧紧依靠人民发展教育事业的做法。中华人民共和国成立后很长一段时间里,在国家财力不足的背景下,为了快速有效地扩大学前教育资源,学前教育被定位为社会福利事业[12],强调通过“单位”和“集体”承担学前教育的供给责任,鼓励厂矿、企业、机关、团体、农业合作社等社会各方面力量以多种形式兴办幼儿园。同时,教育行政部门则办理一些示范性幼儿园,发挥高质量保教活动的研究和引领功能[9]75-78。1979年,国务院转发的《全国托幼工作会议纪要》强调依然要坚持以“两条腿走路”的方针发展学前教育事业[9]120-121。由于采取了“两条腿走路”,中华人民共和国成立后的30年里,形成了城市主要依托厂矿、企业、机关、团体,农村则主要依靠人民公社、大队生产队举办托幼机构的学前教育“条块”发展体制,学前教育很快发展起来,不同类型的学前教育机构数量迅速增加,入园幼儿人数快速增长。据统计,1956年,全国幼儿园有18 534所,而1950年仅有1 799所[13]1031;1960年,全国幼儿园达784 905所,比1950年增加了783 106所,在园幼儿人数更是1950年的209.5倍[13]119;1976年,教育部门主办幼儿园11 938所,其他部门办园430 712所,全国幼儿园总数442 650所,比1950年增加440 851所[13]1031。

三、改革开放时期学前教育实践的拓新

1978年12月,中国共产党第十一届中央委员会第三次全体会议召开,全会确定把党和国家工作中心转移到经济建设上来。我国经济体制逐步由计划经济向社会主义市场经济转变。在此背景下,中国共产党“以人民为中心”学前教育实践在管理和路径上出现了新的变化:一方面,在“科教兴国”战略方针指导下,国家加强了对学前教育的领导和管理;另一方面,深化改革办园体制,以社会化路径推动学前教育快速发展。这一时期,针对农村经济体制改革带来的学前教育发展问题,国家高度重视并积极探索农村学前教育发展的新路径,一体推动城乡学前教育发展,以提高全体儿童获得学前教育的机会。