企事业单位参与提供托育服务的历史经验及启示

作者: 洪秀敏 刘友棚

摘 要:

梳理分析民国时期工厂托儿所的政策实践,总结其关键经验,对于当前探寻新时代企事业单位参与提供托育服务的适切路径具有重要价值。20世纪20—40年代,南京国民政府围绕工厂托儿所施行了一系列政策实践:明确工厂托儿所的法律定位,观照劳动妇女育儿权益;关注工厂托儿所的规范运行,遵循托育服务专业要求;施行工厂、家庭、社会和政府的成本共担模式,回应托育服务资金需求。这些政策实践促使当时工厂托儿所逐渐兴起,为工人安心工作提供了一定保障,但也存在相应不足,如托儿所的规范化严重堪忧。当前,我国正积极部署推进企事业单位参与提供托育服务,民国工厂托儿所的一些政策经验可供借鉴:推进托育服务法治建设,筑牢企事业单位办托的法律保障;加强托育服务规范化监管,提升企事业单位办托的专业质量;加大托育服务资金支持,建立企事业单位办托的成本共担机制。

关键词:

企事业单位;托育服务;工厂托儿所;职工福利;民国时期

中图分类号:G519

文献标识码:A 文章编号:1674-7615(2024)06-0001-10

DOI:10.15958/j.cnki.jywhlt.2024.06.001

收稿日期: 2024-06-11

基金项目:

北京市教育科学规划课题(优先关注)“幼儿园发展托幼一体化研究”(BAEA22005)。

作者简介:

洪秀敏,女,福建漳浦人,博士,北京师范大学学前教育研究所所长、教授、博士生导师。

刘友棚,男,广东汕尾人,博士,中国教育科学研究院基础教育研究所助理研究员。通讯作者,E-mail:[email protected]。

一、引言

鼓励支持企事业单位参与提供托育服务是我国婴幼儿托育事业发展的重要方向。2019年,《国务院办公厅关于促进3岁以下婴幼儿照护服务发展的指导意见》明确提出:“支持用人单位以单独或联合相关单位共同举办的方式,在工作场所为职工提供福利性婴幼儿照护服务”[1]。2020年,《国务院办公厅关于促进养老托育服务健康发展的意见》强调:“支持大型园区建设服务区内员工的托育设施”[2]。2021年,《中共中央 国务院关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》指出:“鼓励国有企业等主体积极参与各级政府推动的普惠托育服务体系建设”[3]。2022年,国家卫生健康委、国家发展改革委等17部门印发的《关于进一步完善和落实积极生育支持措施的指导意见》强调:“支持有条件的用人单位为职工提供福利性托育服务”“推动用人单位将帮助职工平衡工作和家庭关系相关措施纳入集体合同和女职工权益保护专项集体合同条款”[4]。同年,全国总工会联合国家卫健委,启动全国爱心托育用人单位推荐申报工作,以此带动和支持有条件的用人单位为职工提供托育服务。据各地官方资料显示:当前一些企事业单位开始为本单位员工提供托育服务,如深圳市“深业集团”“深高速”等国有企业积极参与托育服务体系建设;北京市北京航天科技集团公司有限公司第一研究院、东方雨虹民用建材有限责任公司、北京金地来商务会馆有限责任公司等成为北京市2022年度爱心托育用人单位[5]。但从总体上看,企事业单位参与提供托育服务的行动空间巨大。以北京为例,企事业单位办托占比不足2%[6]。企事业单位汇聚了一大批适婚适育、已婚已育的青年职工,这类群体对婴幼儿托育服务具有潜在的或迫切的需求。企事业单位参与提供托育服务,不仅是对职工家庭生育养育权益的保障,有助于疏解已婚已育员工所面临的上班时间婴幼儿“无人照护”的困境,更有利于帮助职工专心工作以提高企事业单位的生产效率[7]。因此,如何进一步促使企事业单位积极参与提供婴幼儿托育服务,是当下亟需回应的一项重要议题。

民国时期,企事业单位参与提供托育服务的做法已初具雏形,尤以工厂托儿所为典型。20世纪20年代末,民族工商业进入“黄金十年”的发展阶段,织染、机械器具等工厂大量兴起[8]。由于工厂对工人的技术要求普遍不高,对于仅仅依靠丈夫一人工作以维持家庭生计的女性而言,进入工厂工作无疑是增加其家庭收入的大好机会[9]。因此,“家境困难的妇女,若有机会,无不愿到工厂去做工”[10]。但随之出现的问题是:“各工厂已婚女工,每以子女牵累,致工作效率减少;儿童因乏良好保育,于智能康健,亦有妨碍”[11]。由于父母忙于做工,儿童在教养上得不到必要的知识和技能[12]。为促使工人们专心工作,保证工厂生产效率,也为工人子女的保育教育问题着想,民国时期一些有识之士呼吁工厂为劳工子女提供托儿所服务。“工厂林立之区,为劳动妇女而设的托儿所,是社会上刻不容缓的事业”[11]。不论是为了保障劳动阶级妇女的权益,还是为了促进初生婴幼儿的健康生长,托儿所的设立实是造福无穷[13]。时任《妇女生活》杂志主编的沈兹九先生直言:“我们的孩子,要希望他们健全长育与受良好的教育,首先应有公共的托儿所”[14]。随着社会上关于劳工子女托育服务的呼声日益强烈,国民政府逐渐出台了一系列政策举措,促进了本土工厂托儿所的起步发展。

学史明理,以史明鉴。历史是最好的教科书,也是最好的清醒剂。梁漱溟先生在其《中国文化要义》中强调:“认识老中国,建设新中国”“切志中国问题之解决,从而根追到其历史、其文化”[15]。显然,回溯民国时期劳工福利下工厂托儿所的政策实践,汲取相应的经验启示,对于思考和推动当下企事业单位参与提供托育服务具有重要的价值意涵。当前,国内学术界大多探讨了中华人民共和国成立初期本土托育服务的发展经验[16,17],鲜少关注民国时期托儿所的发展史。基于此,本文通过分析民国时期劳工福利下工厂托儿所的政策实践,总结关键经验,以期为探寻新时代企事业单位参与提供托育服务的适切路径提供循证依据。

二、民国时期工厂托儿所的政策实践

20世纪20—40年代,南京国民政府通过实施一系列政策举措引导工厂参与托儿所建设,推进了本土工厂托儿所的起步发展。主要内容包括三个方面。

(一)明确工厂托儿所的法律定位,观照劳动妇女育儿权益

将工厂托儿所纳入相关法律文本,夯实工厂办托的法律基础,是民国时期工厂托儿所政策实践的重要特征。1929年12月,国民政府颁布了中国近代史上第一部比较全面的调整劳资双方关系、维护劳工权利的全国性劳动法——《工厂法》[18]。1931年,为推动《工厂法》的落实,国民政府出台《工厂法施行条例》。其中,第二十条指出:“工厂雇用女工者应于可能范围内设托婴处所并雇用看护人妥为照料”[19]。这是国民政府首次从法律法规的高度要求工厂为已婚女工提供托育服务,奠定了工厂托儿所的法律基础。为督促工厂落实相关要求,国民政府还成立了专门机构对工厂为已婚女工提供托育服务的情况进行实地检查[20]。

1936年,国民政府实业部出台了关于工厂托儿所的首部专门文件——《工厂设置哺乳室及托儿所办法大纲》,明确要求工厂应依据已婚女工数量设立托儿所,规定“工厂平时雇用已婚女工达100人以上者,应设置哺乳室,其未满100人者,得联合附近工厂设置之;工厂平时雇用已婚人士达300人以上者,除设置哺乳室外,并应设置托儿所,其未满300人者得联合附近工厂设置之”“女工亲生之子女,其年龄在六星期以上十八个月以下,得寄托于哺乳室,十八个月以上六岁以下者,得寄托于托儿所”[21]。

总体来看,民国时期将“工厂提供托育服务”纳入相应法律条例的做法,实质上明确了工厂举办托儿所的法理性和义务性,为彼时工厂托儿所的开设、劳动妇女育儿权益的保障提供了法律撬杠。

(二)关注工厂托儿所的规范运行,遵循托育服务专业要求

为工厂托儿所的运行提供规范性指导,是民国时期推动工厂托儿所建设的工作内容之一。托儿所的收容对象为身心发展尚未成熟的婴幼儿,这就决定了托儿服务是一项具有高度专业要求的儿童保教事业。“一二岁以下的婴儿,疾病夭折的可能性如是之大,(托儿所)如果无真正的专家主持其事,及有育儿经验的人亲自效劳,则其危及之大可不用说了”“希望政府定下一种设立的标准,并负视察和指导的责任,否则完全抱着放任主义,只怕不免要害多于利了”[13]。显然,此一言论道出了托儿所规范化的必要性和紧要性,更凸显了政府在其中的责任和义务。

1936—1937年,国民政府连续出台《工厂设置哺乳室及托儿所办法大纲》《工厂设置哺乳室及托儿所须知》两份文件,对工厂托儿所的硬件设备、人员资质、入托检查、收托时间、保教管理等进行了详细和可操作化的规定,为工厂托儿所的规范化运行提供了较为全面的指导[22]。第一,在硬件设备上,文件要求托儿所应根据工厂经济能力,添置儿童用品与办公用品,如:儿童用之卧床、被褥、枕席、浴具、座椅、教育玩具、运动器具、图书、衣橱、厕所;办公用之桌椅、文具登记簿、寒暑表及身长器具、医药用品、教材等。第二,在人员资质上,文件规定寄托规模达80名儿童的工厂托儿所,应配有与幼稚园教员相等学识程度且具有公共卫生常识的保姆民国时期托儿所从业人员称谓为“保姆”,与现代“保姆”概念并非相同。一名、具有相当知识的助理员一名、普通佣妇一名、护士一名,并须具备活泼、耐劳、精明、干练等服务精神,拥有与儿童共同生活的兴趣。第三,在入托检查上,文件要求所有儿童在入托前需经体格检查并施种牛痘,托儿所可拒收有传染病、精神病及残废等的儿童。第四,在收托时间上,文件认为托儿所可参考工厂上班时间,即自开工前十分钟起至放工十分钟止;经托儿所负责人同意,儿童寄托时间可延长。第五,在保教管理上,文件要求托儿所应通过一日生活中的衣、食、睡、行,培养儿童养成定时定量饮食和不挑食、自我脱穿衣服和整理床具等良好生活习惯;应引导儿童养成劳动习惯,培养其创造能力和兴趣,教授适当的社会知识,激发其互助精神、民族观念与科学研究兴趣,等等。可以说,这些规定从专业的角度对工厂的规范化办托提出了一系列要求,在某种程度上填补了民国托儿所标准规范的空白。

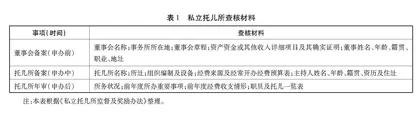

1940年,国民政府出台了《私立托儿所监督及奖励办法》,对托儿所创办前、创办中、创办后的流程及其监管事项作了规定。部分私营工厂举办的托儿所也在其监管范围内。首先,在创办托儿所之前,私人或私人团体需成立董事会。创办人应聘请相关人员组成董事会,其名额不超过15人,并应互推一人为董事长;董事会应开具相关材料(见表1,下同),呈请当地主管官署备案。董事会作为私立托儿所的幕后组织,既是财团,也是智库。实行董事会管理制度,一定程度上有助于确保私立托儿所拥有稳定的经济来源和管理支持。其次,董事会呈请备案后四个月内应完成托儿所的筹备开办。开办前应推定托儿所的主持人,由主持人开具相关材料呈请当地主管官署查核与备案。此外,对于创办之后私立托儿所的监管工作,文件也作了规定。一是实行年审制度。私立托儿所每年度终结后一个月内应开具相关材料,连同托儿所的财产项目呈报主管官署查核。二是明确监管主体及其职责。各地内政部、教育部、赈济部委员会及各级地方政府均应随时督察私立托儿所,并委派官员视察指导;卫生署及各地方卫生机关协助督导托儿所的卫生事务。可以说,无论是申办前的董事会设立,还是申办中的备案登记,抑或申办后的年度审查与监管,都显示了对托儿所规范化的重视。

总体而言,在当时工厂托儿所兴起不久的背景下,这些规范性文件的出台具有一定的前沿性,从专业视角对工厂托儿所的运营提出系列要求,为这一时期工厂托儿所的规范化起步发展提供了基本方向。

(三)施行多主体的成本共担模式,回应托育服务资金需求

资金支持是工厂托儿所得以维持运行的基本保障。民国时期,战争多发、经济凋敝,工厂托儿所的资金支持面临诸多挑战。张宗麟坦言:“在今日中国举办几所小学,还累得小学教师饿肚子,别谋生路,哪里有钱有人来办托儿所”[23]。为拓展工厂托儿所的资金来源渠道,国民政府尝试施行了由工厂、家庭、社会和政府四方组成的成本共担模式。