短视频场境中高校学生价值观引导研究

作者: 张蕊 郑文宝

摘 要:

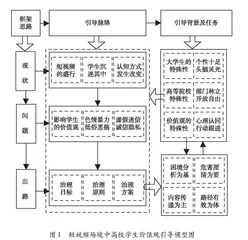

短视频可以为高等院校价值观教育提供技术便利,但其碎片化、低俗化的价值表达,易在表象层面和逻辑层面“反噬”青年学生尚未定型的价值观。目前高校亟需规范、引导学生对短视频的使用,应在充分认识高校学生群体、高等院校以及价值观教育特殊性的基础上,恪守系统化治理理念,遵循道德规律建构综合性治理方案。短视频场境中高校学生价值观引导原则在于辩证认知短视频的价值传递规律,针对其特点进行合理规约;引导核心在于对内搭建、丰富短视频娱乐平台,对外通过技术手段规避不良内容。高校应引导学生正确、理性对待短视频的价值传递功能,为大学生健康成长提供良好的信息文化空间。

关键词:

短视频;大学生;价值观;治理模型

中图分类号:G641

文献标识码:A 文章编号:1674-7615(2024)06-0061-10

DOI:10.15958/j.cnki.jywhlt.2024.06.007

收稿日期: 2022-10-04

基金项目:

国家社会科学基金一般项目“新时代乡村道德建设研究”(22BKS183);中国高等教育学会规划课题重大项目“高校铸牢中华民族共同体意识的路径与机制研究”(23TZ0102);江苏省高等教育学会“十四五”高等教育科学研究规划课题“大学生短视频消费的价值观引导研究”(YB014)。

作者简介:

张 蕊,女,河北秦皇岛人,南京工程学院教学与科研中心副研究员。

郑文宝,男,黑龙江依安人,博士,南京工程学院马克思主义学院教授、硕士生导师。通讯作者,E-mail:[email protected]。

短视频已经成为全民文化消费的主要方式之一。有别于文字、音乐等传统的休闲娱乐模式,短视频在提供更加生动、形象的休闲娱乐感受的同时,更容易改写人们的认知方式和情感体验方式,价值观尚未定型的高校学生受其影响尤为严重。短视频的盛行不但重塑着大学生的思维认知方式,更影响着学生的价值观。高等教育不应也不能忽视这一时代发展所带来的价值观教育的新焦点、新问题。

一、高校学生短视频使用的文化图景

作为传播介质,短视频在传播主体、传播内容、传播渠道、传播受众以及传播效果等多个层面对传统传播介质进行了颠覆。短视频真正实现了去专业化的大众普及,其制作和传播不再像传统媒介那样,需要专业知识和专业设备,不同层面的行为主体都可以以平等身份广泛参与。短视频技术将音、形、意、情等传播要素集于一身,在及时、同步获得反馈的同时,真正实现了传播渠道的多维度与多层次,使得内容表达更为便捷、丰富、形象、直接、立体。短视频在传播层面的变革及其要素特征,使其具有强大的虹吸效应,不同年龄阶段的人群都易被其“捕获”。

据腾讯“企鹅智酷”相关数据表明:在快手和抖音的使用者中,24岁以下用户占比近75%,30岁以下用户占比近90%[1]。可见网络短视频受众面虽广,但包括大学生在内的青年群体才是其最主要的承载者。在高校,短视频已成为当代大学生日常生活的必备媒介,甚至可以说当代大学生的日常是沉浸在短视频环境之中的,他们的学习、生活、休闲、娱乐都已无法离开短视频。

当代大学生对短视频的参与是全方位的。他们不仅生活在短视频情境之中,更通过实际行动积极参与短视频的创作之中,形成了与短视频的积极互动。对高校学生而言,短视频的价值表达比文字、音乐更丰富、更立体,极大满足了青年学生的猎奇心理、娱乐快感、价值认同等需求。他们沉浸在短视频场境中,在短视频的喧嚣与快感中捕获心灵慰藉和价值认同。由于短视频具有动态性、包容性等特点,高校学生将短视频作为日常生活、创意娱乐、观念表达甚至是颜值认可与炫耀的重要平台,常常拍摄短视频展示自己的想法和爱好,通过短视频将“后台行为”前台化,利用短视频的“圈文化”实现自己生活或学习的“网络逆袭”或“重新部落化”。如此,高校学生不但在短视频的牵引下被动地进入这一场境,更是主动地参与短视频场境的营造,“被动—主动”的双向互动使大学生与短视频融合为一个共生体。

习近平总书记强调:“青年的价值取向决定了未来整个社会的价值取向,而青年又处在价值观形成和确立的时期,抓好这一时期的价值观养成十分重要”[2]。不论短视频的价值观影响效能为正或为负,大学生在短视频场境中的价值引导问题已成为时代应然话题。

二、高校学生短视频使用的价值审视

在高等院校价值观教育语境中,短视频的价值传递与价值表达兼具积极效应和消极效应的双重属性,在一定程度上影响着大学生价值观的形塑。

(一)短视频对高校学生价值观形塑的积极作用

短视频技术可以为高等院校价值观教育提供技术便利,为之赋能增效。

一是教育者视角的正向赋能。短视频的技术赋能消除了传统价值传递的中间环节,价值表达主体和客体之间趋向平等化,某种程度上优化了主客体关系。低门槛的价值交流在满足大学生自我表达需求的同时,增强了价值教育过程的交互性,有利于价值主体和客体的双向沟通、交流,更利于价值教育的观念表达和接受。短视频短、平、快的教育技术优势早已被纳入教育体系,被广泛地运用到高校的新闻宣发、鼓励动员等活动。从短视频应用的交互设计来看,用户的使用行为契合了应用设计者的设计意图,即便给予用户播放的选择自由,仍然还在设计者对之控制的范畴内[3],教育者运用学生喜闻乐见的短视频与青年学生沟通,是最有效的价值观教育途径之一。

二是受教者视角的正向赋能。短视频不但为教育者的价值表达提供了便利,同时也为青年学生的健康成长提供了价值帮扶。走出高中机械式学习、生活模式的大学生,渴望参与各种社交活动,这是青年学生健康成长的内在需求,短视频的出现使这种需求得到更充分的满足。如短视频技术的“一键分享功能”,能够增强、固化社交圈中彼此之间的价值认同;短视频灵活自由的操作方式,有益于青年学生的价值表达和自我实现;短视频碎片化的传播方式,可以帮助学生更好地转移注意力、释放压力。

(二)短视频对高校学生价值观形塑的消极作用

短视频于高校学生而言具有正向赋能的价值效用,但在表象层面和逻辑层面仍具有负面影响。

一是表象层面的负面影响。高校大学生多处于科尔伯格道德发展理论中的“后习俗水平”阶段。在该阶段中,“个体意识价值和权利超过社会依附和契约”[4]是道德个体最为典型的认知特征。相对于社会规则,处于“后习俗水平”阶段的大学生更在意个体价值认同和对自我权利的追求,更为注重感性的价值认同体验,而短视频的存在为这种感性化的价值认知体验提供了更多的可能与便利。短视频技术实现了价值认同关系的均等化,并且通过碎片化的存在形式和自由化的表达方式,帮助大学生实现了价值诉求的私人定制化。如此一来,短视频价值传递过程中价值信息的碎片化、价值认同情感的浅表化、价值认同的知行异化等诸多过程性问题,以及短视频传递的非主流价值对冲主流价值、非预期价值对冲预期价值等结果性问题,都是大学生群体不会顾及和考虑的。对于短视频所传递的价值理念,大学生潜意识里并不会对标主流价值标准,很大程度上是以“自我”作为判断标准来决定是否接受。如此,短视频承载和传播的一些诸如色情暴力、低俗恶搞、虚假销售、窥探隐私、宣扬迷信等内容,就有可能被处于“后习俗水平”阶段的广大学生所接受或追捧。当代大学生自然知晓上述负面价值表达的不合理,但是“后习俗水平”阶段的生理和心理特点,使具有负面倾向、低俗娱乐导向的内容极易成为学生浏览的重点内容,而这些内容又容易使青年学生沉迷甚至成瘾。事实上,在高校学生的宿舍文化、“圈文化”中,一定程度地存在着色情、暴力等亚健康文化因子,而这些亚健康文化的表达和传播,目前多是由短视频来完成的。

二是逻辑层面的负面影响。短视频在技术层面对高校价值观教育的逻辑造成了强烈冲击。目前网络可见的短视频多为资本控制,是经济产品的时代变种,是消费文化、注意力经济的时代产物。这种短视频的制作逻辑很显然是资本逻辑、技术逻辑而不是价值逻辑,因此存在资本逻辑和技术逻辑挑战主流价值的潜在危害。传统价值观教育强调价值认同,教育者通过各种教育手段和方式让受教者接受并认同价值观点,价值观的制造和传播是有中心的、单向度的,高校思想政治教育也是遵循此规律形成了一套成熟的价值观教育体系。但随着信息技术的发展,尤其是短视频技术的发展,价值主体和价值客体之间的界限逐渐消融,二者可以随时相互转化,真正实现了价值主体的去中心化。虽然短视频技术隶属于虚拟技术,但在操作上它也是在交往过程中起作用的[5]。在短视频技术范畴内只存在“技术主导者”,并不存在“价值主导者”,制造者与使用者的价值地位是同等的,短视频的技术逻辑甚至可以压制价值认同规律,在剪辑、编撰视频内容的过程中颠倒黑白。传统意义上的价值引导在短视频场境中被技术性颠覆,短视频实质上是在用基于现实营造出的虚拟现实消解着现实的价值认同。

信息技术的特点之一是个体中心化、道德情感自我化,这本身就容易导致价值盲从,进而弱化社会整体的价值塑造。目前,高校学生都是网络世代,是在网络技术空间中出生并成长的一代,受信息技术的影响尤为深刻。短视频作为信息技术的重要表现形式,更加强化了这一价值形塑规律。短视频在传播价值观时具有的泛娱乐化、符号化、碎片化、去中心化、市场化等特点,与主流价值观稳重性、现实性、系统性、主导性、理想化等特点形成对冲,不利于主流价值观的形塑。短视频所传播的价值观与主流价值观之间的矛盾,对高校学生价值塑造的负面影响不应被忽视或轻视。

三、价值观教育视阈下的短视频研究现状分析

目前关于短视频传播特征、发展趋势等方面的研究已呈井喷态势,其中短视频运行机理、媒体宣传等方面的研究更为集中。有学者细致分析了短视频技术的运行机理[6],认为短视频更适合各种媒体宣传[7]。除此之外,短视频研究还涉及年轻人对其使用的研究,包括表情包使用[8]、个人形象[9]、角色扮演[10]等内容,但专门针对短视频与学生价值观的研究却不多见。目前涉及学生价值观的短视频研究,根据研究对象的不同,可以分为以下两大类。

(一)以高等教育为对象的短视频研究

有学者认为:短视频会在内容表达、思维方式等各个层面对大学生产生复杂影响[11]。有学者关注短视频对高等院校思想政治教育的影响,认为短视频的出现既是思想政治教育的时代危机又是时代机遇,广大思想政治教育工作者需要及时跟进相关研究,思想政治教育体系也应该及时进行相应调整[12]。有学者分析了短视频引起的高等院校思想政治教育的具体变化,认为短视频的出现对高校思想政治教育主体、客体以及载体都产生了重要影响,并提出详细应对方案[13]。有学者探讨短视频在“四史”等课程教育中的具体应用,分析“四史”等课程教育对短视频的需求以及短视频对“四史”等课程教育的增效赋能方案[14]。

以上研究或多或少涉及短视频场境中大学生的价值观教育问题,或从宏观层面探讨短视频对高等院校思想政治教育的影响,或以某类课程为对象开展教育研究,并不是针对短视频对大学生这一特定群体影响的专门研究。短视频对大学生价值形塑的辩证作用及其演化逻辑和机理等问题还需要进一步深入探讨。

(二)以青少年群体为对象的短视频研究

此类研究多从内在逻辑层面研究短视频对青少年的影响。有学者关注短视频对青少年注意力的影响,认为短视频作为微文化和碎文化的代表,一定程度上影响了青少年的注意力,容易将青少年的注意力分散化,不利于其健康成长[15]。有学者认为:短视频快捷、便利的表达形式更加契合青少年的成长特点,在这种表达方式的长期捕获下,青少年的表达方式自然也会发生改变,不利于主流价值观的培育[16]。此类研究以青少年为研究对象,但青少年与高校学生是两个不同的问题域,短视频对高校学生价值观的影响在这类研究中只是略有涉及。

总而言之,短视频作为一种新兴的教育载体和手段,已经引起了学界的广泛注意,但目前专门针对短视频对大学生价值观影响的研究还比较少见,现有研究潜隐在思想政治教育的宏观研究中,尚未形成有针对性的系统研究,且多聚焦于学生认知方式、思维方式改变等表象问题,背后更为深层的价值观等问题研究薄弱。