中西部地区非省会城市高校高质量发展论略

作者: 曾繁荣 陈松柏

摘 要:中西部地区非省会城市高校既是中国高等教育的重要组成部分,也是薄弱环节。这些高校存在整体分布不均衡、省内布局较分散、发展水平偏低等现实困境,同时面临省会城市的“排斥力”、非省会城市的“吸收力”、新时代的“推动力”等方面的机遇。中西部地区非省会城市高校应搭建教师可持续发展通道,构建“两群融合”发展机制,建立跨区域协同发展平台,实现高质量发展。

关键词:中西部地区;非省会城市;高校;高质量发展;两群融合

中图分类号:G648.4 文献标识码:A 文章编号:1674-7615(2023)03-0057-12

DOI:10.15958/j.cnki.jywhlt.2023.03.006

中西部地区高等院校是中西部发展的战略内生力量[1]。近年来,党和国家高度关注中西部地区高等教育发展,为新时代振兴中西部高等教育指明了发展方向。中西部地区大量高等院校位于非省会城市,客观剖析这些高校的发展现状,研究其面临的困境和机遇,并提出针对性的发展建议,对促进中西部地区非省会城市高校高质量发展具有重要意义。

一、中西部地区非省会城市高校的发展现状

(一)整体布局不均衡

教育部官方口径中的中西部地区包括河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、安徽、江西、河南、湖北、湖南、广西、海南、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆23个省(直辖市、自治区)和新疆生产建设兵团。据教育部公布的《全国高等学校名单》[2]显示,截至2021年9月30日,我国中西部地区共有高校1 865所,占我国普通高校总数的68%,其中非省会城市有高校898所,占中西部地区高校总数的48%;中西部地区共有民办高校510所,占中西部地区高校总数的27%,其中非省会城市民办高校203所,占中西部地区民办高校总数的40%。在中西部地区非省会城市中,本科院校和专科院校占比为4∶ 6,专科院校占比偏高。中西部地区有高校分布的非省会城市里,有26%的城市仅有专科院校,5%的城市仅有1所本科院校。非省会城市中高校数量不到10所的海南、宁夏、西藏、青海4个省(自治区)里,有26个非省会城市(含县级城市)无高校,占4省城市总数的67%。

(二)省内高校布局分散

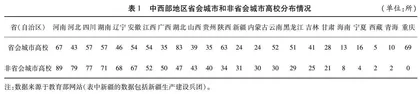

中西部地区各省非省会城市高校的布局有很大差异,除直辖市重庆和新疆生产建设兵团外,其他的22个省(自治区)中,河北省非省会城市高校占本省高校数的65%,占比最大;青海省非省会城市高校占本省高校数的17%,占比最小,两者相差48个百分点。从非省会城市的地市州高校数据来看,中西部地区高校总体上向省会城市聚集,非省会城市高校布局分散的局面有待进一步优化。中西部地区各省省会城市高校和非省会城市高校布局情况如表1所示。

(三)发展水平偏低

东部地区“双一流”建设高校数量远超过中西部地区,甚至多于中西部地区“双一流”建设高校的总和[3],中西部地区非省会城市“双一流”高校寥寥无几。在部省合建的14所高校中,中西部地区非省会城市仅有河北大学和石河子大学2所高校,仅占部省合建高校总数的14%。部省合建高校与“985”工程大学之间的差距十分突出[4],中西部地区非省会城市高校的办学水平整体落后于东部地区高校和中西部地区省会城市高校,呈现出“东高西低”的局面。

从一级学科博士点建设来看,中西部地区非省会城市高校普遍存在博士学位授权点过少的问题。据不完全统计,安徽、广西、河北、河南、黑龙江、湖北、湖南、吉林、江西、辽宁、内蒙古、山西、陕西、四川、云南、贵州、新疆17个省(自治区)38个非省会城市中,有一级学科博士点的高校仅50所,仅占中西部非省会城市高校总数的6%。

从教育部第四轮学科评估A类学科分布来看,东部地区高校A类学科占7成,中西部地区高校A类学科仅占3成,中西部地区非省会城市高校拥有A类学科的更是凤毛麟角,仅辽宁大连、河北秦皇岛、河南焦作、四川雅安、陕西杨凌5个城市6所高校的3个学科被评为A,11个学科被评为A-,6所获评高校仅占参评单位的1%。从中可以看出,中西部地区非省会城市高校的顶尖学科布局严重不足,主要集中在辽宁大连。

综上所述,中西部地区非省会城市高校有一定的发展规模,仍存在很大的发展空间。

二、中西部地区非省会城市高校的现实困境 中西部地区非省会城市高校为所在地的经济社会发展和高等教育发展作出了应有的贡献。随着全面振兴中西部高等教育计划的深入推进,中西部地区非省会城市高校的师资力量、科研能力、服务质量、管理水平等都得到了明显提升,取得了一定的成绩,积累了丰富的经验,但依然存在许多薄弱环节和瓶颈问题[5]。

(一)基本条件不足

首先,办学基础条件欠缺。一所大学办学水平的高低与其资源配置、经费投入密切相关[6]。各省核心区域布局都是以省会为中心,将省会周边城市作为城市圈联动发展,从而逐步提升省会的经济实力和辐射影响力。高等教育的布局和投入也主要集中在省会及其周边城市圈,圈外其他城市的高校条件相对较差,且持续投入能力不足。省会城市圈外公办高校得到的财政经费有限,办学基础条件受到影响;而民办高校的举办者考虑到学校不在省会城市,发展空间有限,因而,持续投入意愿不强,导致办学基础条件改善速度慢。

其次,师资队伍流失严重。东部和中西部地区人才引进政策存在很大差别。从地域发展和财政实力来看,东部地区和中西部地区省会城市高校都有着极大的优势,而中西部地区非省会城市高校能为教师提供的平台和争取的项目有限。因此,非省会城市高校师资队伍频频出现流失问题。虽然支持中西部地区高校发展的政策力度逐年加强,但人才在面对东部地区和中西部地区省会城市高校丰厚的优惠政策和引进待遇,并考虑到其他现实问题时,教育情怀最终难抵真金白银。近年来,我国地方本科院校人才流失率为15%~20%,部分院校人才流失率高达25%[7],而中西部地区非省会城市高校人才流失比例更高。例如,山西非省会城市某高校具有硕士学位以上的高层次人才近年来流失多达122人,其中在职流失约71人,外出学习毕业后未归者51人[8]。中西部地区非省会城市高校吸引人才的能力有限,面临着来自东部地区和中西部地区省会城市高校的双重压力。

(二)发展资源支持不够

首先,属地产业支持不够。相较于东部地区和中西部地区省会城市,中西部地区非省会城市产业结构和产业规模相对较弱,对属地高校的产业支持不够,从而出现属地招商引资的产业与属地高校开办的学科专业不能有效融合的情况,使得高校科研成果转化率低。本地产教融合项目推进困难,导致中西部地区非省会城市高校的学科专业建设和科研成果转化对属地经济社会发展的服务与支持能力有限。

其次,城市品牌资源不足。在《高等学校命名暂行办法》印发之前,各院校为吸引学生和家长填报志愿,使出浑身解数,摒弃地域名,选择以省份名称为前缀的校名。如此一来,就出现学生和家长对学校信息了解不全,入学报到时发现学校不在省会城市的尴尬场面,甚至还有学生因此放弃入学资格,选择复读。《高等学校命名暂行办法》明确要求,原则上不得冠以学校所在城市以外的地域名;省级人民政府举办的学校可以使用省域命名,其他学校确需使用省域命名的,由省级人民政府统筹把关,但须在名称中明确学校所在地[9]。这项政策对高校更名乱象进行了遏制,但也为中西部地区非省会城市高校起名或更名带来了很大压力。直接用所在地城市名作为校名前缀,可能会使学校的发展受限于非省会城市的低知名度。由于非省会城市知名度不及省会城市,会直接导致非省会城市高校对学生吸引力降低、报考人数减少等后果。这种情况对民办高校影响更甚,近两年独立学院转设时,举办者费尽心思选择新校名,力求避免校名带来的不利影响。

最后,资源有限导致部分高校“出走”。虽然中西部地区名校众多,但均集中在省会城市,且由于省会城市高校聚集,聚集效应带来更多资源,为高校发展提供了极大支持,高校也为省会的人才供给和经济社会发展提供了有力支持。而非省会城市的高校较为分散,大部分城市以专科院校布局为主,本科院校布局少,无法形成聚集效应,只能是个别学校的规模效应带来的资源聚集。和省会城市相比,非省会城市的资源及对招生和人才的吸引力都极其有限,很难支撑属地高校高质量发展,这也导致部分非省会城市高校选择向省会城市进行新校区拓展或整体搬迁,有些高校的注册地已悄然变更为省会城市。但因存在工作关系转移、异地人员调动、教师家属安置等诸多现实困难,非省会城市在向省会城市转移时存在诸多障碍,“出走”之路并非坦途。

(三)管理关系不合理

一是行政隶属关系不合理。高校去行政化的话题虽然讨论已久,但高校依然分为不同的行政级别(民办高校除外)。按照隶属关系,本科院校是省属高校,基本与属地政府的行政级别平级,在管理权属上较为模糊,甚至出现了“相互不买账”的情况。属地政府从行政级别来看,无法通过财政拨款等方式参与本科学校管理,更愿意将资源投放给属地管理的专科院校,这就导致原本能够为属地提供更好支持的本科院校,在政策和资源上得不到属地政府相应的支持。

二是业务主管关系不合理。高校实际办学过程中,涉及的征地、建设、税收、引才、招生、教育、教学和就业等业务,均受制于属地的行政审批权和资源分配权,且大多数业务主管部门不是教育主管部门。良好的校地关系对高校办学有着极其重要的作用。对于本科高校而言,因行政级别同级的缘故,存在校地之间沟通不畅导致配合不及时的问题,给高校在属地办学造成了障碍。同时,因民办高校在单个城市的布局少,加之社会对民办高校的偏见,民办高校常不被属地政府重视,特别是独立学院,基本都被当做所属高校的二级学院对待,在办理相关业务时也面临诸多阻力。

三是党建关系不合理。高校党建工作受省委教育工委和属地党委双重管理,独立学院更是受省委教育工委、属地党委和举办高校党委三重管理。随着“放管服”改革的推进,各省都在逐步推行成立市州党委教育工委,统筹管理属地各类学校的党建工作,这对属地民办高校和专科学校带来了有利影响,这些高校可以通过党建引领加强属地政策和项目支持。但属地本科院校的党委书记比属地党委教育工委书记的行政级别高,从管理层级上存在不顺畅的问题,因此,地方本科院校在对地方党委教育工委的配合上,显得不如民办高校和专科院校积极主动。

三、中西部地区非省会城市高校的未来机遇 中西部高等教育的全面振兴是国家教育发展战略的题中之义。中西部地区非省会城市高校作为中西部高等教育的重要组成部分,在全面振兴中西部高等教育中起着不可或缺的作用,其高质量发展的重要性不容小觑。城市发展和时代变迁为中西部地区非省会城市高校的发展带来了诸多机遇。

(一)省会城市的“排斥力”:减轻城市空间资源容纳人口的压力 由于中西部地区省会城市聚集了省内金融、交通、教育、医疗等多方面的优质资源,再加上多个省份在“十四五”规划中均提出了“强省会”战略,预计省会城市对人口的吸引力将变得更强,人口将持续向省会城市聚集。第七次全国人口普查数据表明,中西部省会城市人口不仅增量大而且增速快:过去10年成都人口增加580万,增速为39%;西安人口增加449万,增速为53%;重庆、郑州、长沙等人口增加超过300万,增速分别为11%、46%、43%;南宁、昆明、合肥人口增加规模在200万左右,增速均超过了25%[10]。人口增加给省会城市带来了巨大压力,“城市病”日益严重[11]。增长人口中包括省会城市高校招收的大学生,人口众多使得省会城市空间资源供需关系紧张。要缓解这种紧张情况,高校是解决问题的重要突破口,发展中西部非省会城市高校,会吸引一部分外来学生,减轻中西部省会城市的空间资源紧张状况。

我国高等教育毛入学率还会逐渐提高,由于中西部省会城市发展水平普遍较高,城市建设用地紧张,土地价格高,办学成本也高,在省会城市建设新高校,巨大的时间成本和经济成本势必阻碍学校发展。而中西部地区非省会城市土地资源丰富,建设成本低,能够满足高校的用地要求。因此,考虑到省会城市的空间资源有限,高校在扩大规模时更倾向于选择非省会城市,这就为非省会城市高校及当地的发展带来了新的机遇。