改革开放以来我国高校师德政策演变及走向

作者: 刘健 王颖 孙雅

摘 要:改革开放以来,国家层面相继出台了35项涉及高校师德建设的政策与文件,对高校师德师风进行规范引导。高校师德政策历经了思政化、综合化、专项化以及机制化四个时期,呈现出四大走向:把政治素质列为高校师德的首位构成,把师德师风作为评价高校教师的第一标准,逐步完善高校师德建设的长效机制,师德建设走向德法并举的崭新领域。

关键词:高校师德;师德政策;演变;走向

中图分类号:G645 文献标识码:A 文章编号:1674-7615(2023)03-0069-11

DOI:10.15958/j.cnki.jywhlt.2023.03.007

一、问题的提出

师德是教师从教的灵魂,是对教师职业行为的基本要求[1]。高校教师既是人才队伍的组成者,也是人才队伍的培育者,承担着为党育人、为国育才的重大使命。伴随着我国高等教育步入马丁·特罗(Martin Trow)描写的普及化时代,截至2020年底,我国高等教育毛入学率已达54.4%,普通高等学校教职工人数达到266.9万人,专任教师人数达到183.3万人[2]。高校教师的师德水平直接关系到立德树人这一根本任务能否真正落实。

改革开放以来,伴随着市场经济的引入和西方思潮的冲击,为了进一步规范教师职业道德,防止高校师德出现滑坡,我国政府先后出台了一系列师德政策,然而,“教师理想信念模糊,育人意识淡薄,学术不端、道德败坏”[3]等问题仍然层出不穷。是师德政策乏力,还是师德败坏顽疾不治?这些问题亟待解决。

目前,高校师德问题已成为教育研究领域的一大热点。截至2022年3月7日,在中国知网以“高校师德”为主题词检索,共检索到学术期刊论文2 855篇,学位论文74篇,会议论文32篇;以“高校师德政策”为主题词检索,相关文章仅有1篇[4]。可见,目前对高校师德政策的研究仍处于起步阶段。高校师德政策是以高校为主阵地,以高校教师为主体,对教师的职业道德规范、行为准则作出明确规定的政策。选取高校师德政策进行梳理分析,不仅可以明晰高校师德政策的发展历程,还有利于发现高校师德政策的新走向,为理解师德政策的内涵和提升高校师德政策的实效性提供借鉴。

二、研究设计

(一)文本选择

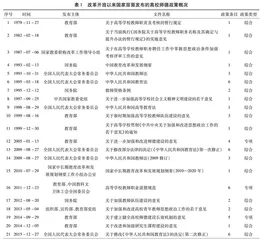

为保证研究的科学性、合理性、有效性,政策文本的选择必须具备全面性和代表性,因此,研究文本主要选取改革开放以来国家层面发布的高校师德政策文本:一是党中央、国务院、教育部、全国人大及其常委会等颁布的具有最高效力的高校师德法律、规章制度、法规性文件;二是国家相关部门颁布的包含有高校师德内容或与高校师德密切相关的政策文本。按照以上标准,共筛选出2个纲要、17个意见、1个规范、2个规定、1个规划、1个计划、8个法律、1个方案、1个准则、1个条例,合计35份政策文本,具体情况见表1。

(二)研究方法

本文主要采取文本分析法和内容分析法进行研究。文本分析法是对政策的发文机构、文本数量、主题词、文本话语等进行定量和定性相结合的综合分析,最终实现对文本的深入解释和评价[5];内容分析法是对政策文本的本质和发展趋势进行梳理分析,挖掘和揭示其深层次内容,以便进一步预测和把握政策走向与发展趋势[6]。综合运用这两种研究方法,对35份政策文本进行梳理分析,不仅可以把握高校师德政策的发展轨迹,发现师德政策的变迁特征和规律,而且可以由此分析其发展走向。

(三)文本分类

高校师德政策在不同时期的表现形式是不一样的,从师德政策的类型对其进行深入剖析,结合不同时期师德政策内容变化的特点,高校师德政策根据其涵盖范围可分为专项型和综合型。专项型政策指专门针对高校师德的政策文本,综合型政策指涉及高校师德的法律法规与教师队伍建设政策文本。基于此标准,对这35项政策文本进行重新划分,最终确定专项型政策7项,占比20.0%;综合型政策28项,占比80.0%。根据师德政策的性质和特点,又将其划分为4个特殊阶段:思政化、综合化、专项化及机制化师德政策期。

三、研究结果

(一)高校师德政策演变

1.思政化时期(1978—1992年)

改革开放初期,拨乱反正仍然是当时教育界的主要任务,高校教师的思想道德问题逐渐引起重视,思想政治表现是当时高校对教师师德的第一位要求。1979年,教育部颁布的《关于高等学校教师职责及考核的暂行规定》强调,“高等学校要把教师的思想政治表现放在第一位,并定期对教师的政治水平进行考核”[7]。1982年,国务院发布的《关于高等学校教师职务名称及其确定与提升办法的暂行规定》明确提出了对高校教师的政治要求,即“必须又红又专”[8],简而言之,就是从国家政治层面的“爱国忠党”到个人职业层面的“教书育人”。此规定还从教师职称评定角度对师德提出了要求,为当时的高校师德建设确定了基本方向,也为高校教师提供了基本遵循。1987年,国家教育委员会职称改革工作领导小组发布的《关于在高等学校教师职务聘任工作中掌握思想政治条件加强考核评审工作的意见》要求,在加强教师职务任职资格评审工作的同时,全面考核高校教师的思想政治表现,“把教师的思想政治表现作为考核评审的重要方面”[9]。

这一时期,国家层面总共颁布了3项综合型政策,包含2个意见、1个规定。总体来说,政策文本数量少,种类单一,平均每5年才颁布1项政策,颁布频率低且周期长,尚未出台专门针对高校师德的政策,只是在一些综合性政策中出现了关于高校师德建设的内容,但并未进行专门的论述。这说明,这一时期的高校师德政策处于起步阶段,尚未形成完整的政策体系。相关政策主要聚焦在教师的思想政治方面,强调思想政治在师德建设中的重要作用,更多地是发挥其政治导向功能。在内容上,多强调提高教师的思想政治素质,把“坚定正确的政治方向”放在高校师德建设的首位,从高校教师职责、职称评定、职务聘任及考核三个方面对高校师德建设提出要求,主要以思想政治要求为主[10],具有强烈的政治色彩,体现了社会整体道德价值导向。

2.综合化时期(1993—2004年)

1993年,国务院颁布《中国教育改革和发展纲要》,对教师队伍建设提出了系统要求,即“不断提高政治和业务素质,努力改善教师工作、学习和生活条件”[11],标志着高校师德建设工作的全面展开。紧接着,首部《中华人民共和国教师法》(以下简称《教师法》)出台,从政策角度对教师提出了系统化、专业化要求,既保护了教师的合法权益,也使得之后对教师队伍的管理有法可依。《教师法》第6条明确规定,教师要“不断提高思想政治觉悟和教育教学业务水平”[12]。此外,《教师法》还划定了3条师德红线及2种相应的处理办法,为师德建设提供了指导原则[13]。这也成为日后高校师德政策制定的主要法律依据之一。1997年,国家教委颁布的《关于进一步加强高等学校社会主义精神文明建设的若干意见》强调,“以师德建设为重点加强教师思想政治工作”[14]。提出要严格实行师德一票否决制,凡不恪守社会主义大学教师职业道德的,不能提拔任用、晋升职务,这在一定程度上也使高校师德建设的要求更加严格。同时,《中华人民共和国教育法》(以下简称《教育法》)和《中华人民共和国高等教育法》(以下简称《高等教育法》)也都要求将师德考核表现作为教师聘用、晋升、奖惩的依据。《教师法》《教育法》《高等教育法》的颁布,在一定程度上填补了教师法律的空白,使得国家对高校师德建设有了逐渐清晰的规划。同时,《教育法》和《教师资格条例》分别划定了8条师德红线和2条师德底线。对师德红线和底线的划定,也意味着这一时期的高校师德建设逐渐走上法治化轨道。1999年,教育部出台的《关于新时期加强高等学校教师队伍建设的意见》指出,教师培训要着眼于师德教育[15],坚持又红又专方向,加强教师思想政治工作,提高教师职业道德水平。该《意见》把教师考核的重点放在“师德”和“实绩”上。这也是首次将目光从师德考核转移到师德教育上,把高校师德建设的重心进行了前置。同年12月,教育部颁布的《中共中央关于加强和改进思想政治工作的若干意见》强调,要建设一支政治强、业务精、作风正的思想政治工作队伍,“加强教师队伍的思想道德建设”[16]。不难发现,这一时期国家对高校教师师德的重视。

这一时期,国家层面总共颁布了8项综合型高校师德政策,包含3个法律、3个意见、1个纲要、1个条例。政策数量变多,类型也更加丰富,不再是单一的意见和规定,法律、纲要、条例均有所涉及,且侧重点在法律建设方面。平均每1.3年颁布1项政策,颁布频率大幅提高,周期缩短,说明这一时期的高校师德政策进入快速发展阶段。这一方面表明国家层面对高校师德发展的重视程度有所提高,另一方面也暗示着高校师德政策发展的法治化雏形渐趋形成。这一时期颁布的《教育法》《教师法》《高等教育法》,为高校师德建设奠定了法律基础,高校师德政策的发展逐渐体现出法治化倾向。

3.专项化时期(2005—2011年)

2005年,教育部颁布的《关于进一步加强和改进师德建设的意见》(以下简称《意见》)具有划时代的意义。这是改革开放以来国家层面首次以“师德建设”作为文件名的政策,也是首部专项型师德政策。《意见》不仅划定了六条师德底线,并且首次把违背师德的处理办法划为三个层次:劝诫、严肃处理、撤销教师资格并解聘[17]。《意见》明确了新时期师德建设的主要任务,即加强和改进师德建设,并从教育、宣传、考核、制度四个方面提出了具体措施。师德管理更加条理化、规范化。2010年发布的《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》指出,加强教师队伍建设举措之一,就是要加强师德建设,要“采取综合措施建立长效机制”[18],将师德表现摆在教师队伍建设的首位,可见国家对师德建设的重视程度之高。2011年,《高等学校教师职业道德规范》(以下简称《规范》)正式发布。作为首部推动高校师德建设的指导性文件,《规范》不仅提出了六条高校师德规范,具体罗列了正面要求,而且提出了七项负面清单[19]。《规范》中的“爱国守法、服务社会”从宏观角度对高校教师师德作出了要求,既包含思想政治素养,又强调社会公德。“教书育人、严谨治学、为人师表、敬业爱生”的要求,从教师的本职工作角度出发,对教师的教学治学能力作出要求,既包含业务业绩水平,又强调职业道德。这六条成为高校教师的基本遵循,将师德规范落实到教师日常管理之中。这对于高校教师把握师德倡导性要求和禁行性规定,切实担当起立德树人、教书育人的光荣职责,具有开创性价值。

这一时期,国家层面共颁布了5项高校师德政策,其中专项型政策2项,综合型政策3项,包含2个法律、1个意见、1个纲要、1个规范。政策数量相较于上一时期有所减少,平均1.2年颁布1项政策,政策颁布频率相较于上一时期小幅提升,周期再次缩短。政策类型均衡,几乎涵盖了大部分政策种类。专项型师德政策首次登上历史舞台,高校师德政策发展进入专项化时期——不仅发布了首个师德建设专项文件,而且出台了首个针对高校教师的师德规范,从政策的角度对高校师德建设提出了针对性要求,提升了高校师德建设的实效性。

4.机制化时期(2012年至今)

2012年,国务院印发《关于加强教师队伍建设的意见》,勾勒出师德建设工作机制之蓝图[20],将高校师德教育、宣传、考核、监督与奖惩有机结合,标志着我国高校师德政策开始步入机制化时期。这一机制囊括了从教师入职前的教育到入职后管理的全过程,对师德进行追踪性的监管,通过建立师德监督机制实现师德的长效性建设。2013年,组织部等多部门联合印发《关于加强和改进高校青年教师思想政治工作的若干意见》,探索构建“学校、社会、教师、学生”[21]多方参与的师德监督体系,力求进一步完善师德评价方法和内容。2014年,教育部下发《关于建立健全高校师德建设长效机制的意见》(以下简称《意见》),这也是改革开放以来首次从制度层面针对高校师德建设专门颁布的政策,首次把高校师德“长效机制”建设提升到国家层面。《意见》既为高校师德建设提供了方法论遵循,又明晰了技术路线[22]。《意见》强调,从加强师德宣传、创新师德教育、强化师德监督、健全师德考核、严格师德惩处、注重师德激励六个方面来建立健全高校师德建设长效机制。除此之外,《意见》还要求高校健全教师主体权益保障机制,以此达到充分激发教师加强师德建设自觉性的目的。