论宋代理学教育思想的展开

作者: 朱鲜峰

摘 要:《近思录》以《大学》“三纲领八条目”为结构基础,内容围绕“明明德”“新民”“止于至善”展开,对《大学》所蕴含的教育思想作了进一步的阐释与扩展,体现出宋代理学教育的理想。“天人合一”的宇宙观及“天地之性”与“气质之性”二分的人性论构成宋代理学教育思想的主要基石。“仁”“义”“诚”等道德概念贯穿《近思录》全书,形成了有别于西方的教育语汇;与此同时,《近思录》对齐家之道、出处进退辞受之义、治国平天下之道等问题作了细致而深入的探讨,体现出“大教育”的视野和以天下为己任的情怀,并深刻改变了此后的中国教育话语体系。

关键词:宋代理学;《大学》;《近思录》;教育思想

中图分类号:G529 文献标识码:A 文章编号:1674-7615(2023)04-0027-08

DOI:10.15958/j.cnki.jywhlt.2023.04.003

南宋淳熙二年(1175),朱熹在福建建阳结寒泉精舍而居,吕祖谦自浙江东阳赶来切磋论学。两人从北宋理学家周敦颐、张载、程颢、程颐的著作、语录中采摭600余则,编为14卷,名之曰《近思录》。“近思”一词,出自《论语·子张》“博学而笃志,切问而近思,仁在其中矣”,意在告诫学者勿好高骛远。

《近思录》一书涉及周敦颐、张载、程颢、程颐、朱熹、吕祖谦6位理学家,无疑是研究宋代理学教育思想的重要文本。朱熹本人对此书亦有极高的期许,后世学人也给予了极高的评价。朱熹认为:“四子,六经之阶梯;《近思录》,四子之阶梯。”[1]2 629清代《四库全书·近思录》的书首提要则写道:“论者谓为五经之阶梯,信不诬欤。宋明诸儒,若何氏基、薛氏瑄、罗氏钦顺,莫不服膺是书。”[2]可见此书在宋元明清历代的地位。及至近代,著名学者钱穆曾开列了9部了解中国文化的必读书,《近思录》名列其中[3]。在朝鲜、日本、越南等国,此书亦有刻本传世,影响遍及整个东亚文化圈。

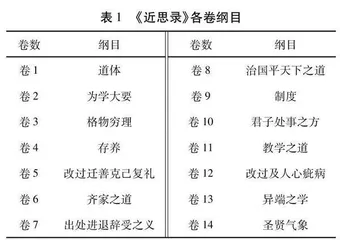

尤其值得注意的是,《近思录》一书在编排上亦颇具特点,构筑出独特的教育话语体系。全书共14卷、622则,原书仅有卷目,并无标题。由于《朱子语类》中有一则谈及《近思录》的纲目[1]2 629,后人往往以此作为每一卷的标题。各卷纲目如下:

4圣贤气象

显而易见,《近思录》在编排上与儒家经典《大学》有紧密联系。就纲目内容来看,基本囊括了《大学》“格物、致知、诚意、正心、修身、齐家、治国、平天下”八条目,《大学》的三纲领——“明明德”、“新民”(《大学》原文为“亲民”,朱熹认为“亲”应当作“新”)、“止于至善”则暗含在全书之中。卷1“道体”为理论基础,卷2~5可视为“明明德”,卷6~11为“新民”,卷12~14则是“止于至善”。《大学》“三纲领八条目”可谓儒家教育思想最精练的概括,而《近思录》则对《大学》所蕴含的教育思想作了进一步的阐释与扩展,是中国古代教育著作中少有的具有相对完整体系的作品,较为系统地体现了宋代理学教育的理想。

一、道体:教育的理论基础

欲深入了解宋代理学教育思想,首先须明了其理论基础。《近思录》将“道体”作为第1卷,即有此意。具体而言,有两方面值得特别留意:其一是“天人合一”的宇宙观,其二是区分“天地之性”与“气质之性”的人性论。

《近思录》第1条为周敦颐《太极图说》,其中引用《易·乾·文言》“圣人与天地合其德,日月合其明,四时合其序,鬼神合其吉凶”[4]5点出“天人合一”之意。尽管宋代的理学家对宇宙的起源与结构等问题多有探讨,如“无极而太极”(1.1)(为省篇幅,引用时章节序号以数字标出,不一一注明出处。引文内容及章节序号依照叶采集解《近思录》(上海古籍出版社,2010年)。)、“冲漠无眹,万象森然已具”(1.32)等,但正如研究者所言,理学家对宇宙论的探讨并非出于纯客观的理论兴趣,其用意在于重建以人伦秩序为核心的孔孟之道[5]。“天”与“人”的紧密勾连,极大地扩展了宋代理学伦理思想与教育思想的深度和广度,呈现出迥异于西方道德理论的中国色彩。

《易·系辞下》有言:“天地之大德曰生。”[6]《周易》此种为万物生长赋予道德属性的倾向,直接影响了宋代理学家的人性论。可以说,在宋代理学思想体系中,人性论是联结“天”“人”的关键所在。基于此,宋代理学家对荀子的“性恶论”多有批判,认为荀子“只一句‘性恶’,大本已失”(14.6)。若不结合宋代理学的天人观,则不易理解为何“性恶论”便是失其大本。在这方面,宋代理学家在孟子“性善论”的基础上,进一步区分了“天地之性”与“气质之性”。张载指出:“形而后有气质之性,善反之则天地之性存焉。故气质之性,君子有弗性者焉。”(2.80)在宋代理学思想体系中,“天地之性”即孟子所谓“性善”之性,而“气质之性”则是杂糅“理”与“气”而形成的,其中既包含道德理性,也包含感性欲求。荀子所谓“性恶”之性,即大致属于“气质之性”中感性欲求的部分,从这个角度而言并非人的本性。“性善”与“性恶”之争,至此有了较为完善的解决。

宋代理学家对人性抱肯定的态度,极为重视涵养德性,但在实际教育过程中,仍面临着“上知”与“下愚”的问题。《近思录》对此也有所涉及:“‘人性本善,有不可革者。何也?’曰:‘语其性则皆善也,语其才则有下愚之不移。所谓下愚有二焉:自暴也,自弃也。’”(1.14)认为“下愚”并非资质愚钝,而是自暴自弃,不肯入圣人之道。这是从人性的基础上推论人人皆可为圣人,其中关键只是在于能否立此志向。可见,宋代理学家继承并发扬了孟子的“内发论”,强调个体的道德主体性,而非外在制度的约束。

二、“明明德”:从格物到修身

《近思录》卷2至卷5主要涉及认识论与修养论两方面的问题,在“三纲领”中大致属于“明明德”的范围。事实上,在汉唐儒家的理解中,“明德”即“至德”“光明之德”[7]1 592-1 594,主要指的是君子的德行。朱熹则认为,“明德者,人之所得乎天,而虚灵不昧,以具众理而应万事者也”[8]3,亦即上文所说的“天地之性”。从汉唐儒到宋儒,对“明德”的理解从“德行”转向“德性”,心性之学的色彩日益浓厚。而欲“明”此“明德”,无疑需要一番认知与修养的功夫。

研究者指出,重学甚于重教是中国传统教育的重要特点[9]。因此,中国古代教育家对教育的认知往往首先体现为对“学”的认知。《近思录》继承并发展了这一传统,对什么是“学”给出了明确的回答:“或问:‘圣人之门,其徒三千,独称颜子为好学。夫《诗》《书》六艺,三千子非不习而通也,然则颜子所独好者,何学也?’伊川先生曰:‘学以至圣人之道也。’”(2.3)这一段点出了宋代理学家心目中的教育理想。显然,这里所谓的“学”,绝非一技之长,而是人格的提升。与德行、言语、政事、文学所代表的“孔门四科”相比,宋代理学家对教育的理解进一步集中到道德领域,德育的重要性被提升到前所未有的高度。据二程回忆:“昔受学于周茂叔,每令寻颜子、仲尼乐处,所乐何事。”(2.21)此处涉及《论语》中的两章:一章记载孔子“饭疏食饮水,曲肱而枕之,乐亦在其中矣”(《论语·述而》),另一章则是孔子称赞颜回“一箪食,一瓢饮,在陋巷,人不堪其忧,回也不改其乐”(《论语·雍也》)。孔子、颜回安贫乐道的精神此后也成为儒者津津乐道的话题。与此同时,宋代理学教育的目标并不止于“独善其身”。张载指出,士大夫应当“为天地立心,为生民立道,为去圣继绝学,为万世开太平”(2.95),展现出“以天下为己任”的道德理想,也体现了宋儒追求“外王”的一面。

明了何谓“学”只是第一步,更为重要的是“志于学”。《近思录》反复阐明此意,告诫学者“大不宜志小气轻”“志小则易足,易足则无由进”(2.111),志向短浅则易于满足,无从取得进步;强调“言学便以道为志,言人便以圣为志”(2.59),要以求道、成圣为志向,只有做到“有求为圣人之志,然后可与共学”(2.65)。具体来说,就是“志伊尹之所志,学颜子之所学”(2.1),要有伊尹那样的定国安邦的志向,同时要学习颜回“不迁怒,不贰过”的精神。

宋代理学家强调,立定志向之后,为学当从“格物穷理”入手。就字面来看,“格物穷理”似属于智育的范畴,事实上,在宋代理学的语境中,“格物”与“穷理”主要落脚于德育。《近思录》指出:“读史须见圣贤所存治乱之机,贤人君子出处进退,便是格物。”(3.68)其中所强调的是在事物上体会义理。另一则表达得更为清楚:“凡一物上有一理,须是穷致其理。穷理亦多端:或读书,讲明义理;或论古今人物,别其是非;或应接事物,而处其当,皆穷理也。”(3.9)文中所言之“理”多具有道德属性。可以说,宋代理学中的“格物穷理”偏重于今日德育中的“道德认知”。

“穷理”的重要途径之一是读书,《近思录》对此有较为详尽的论述。正如论者所言:“始于《大学》,使知为学之规模次序,而后继之以《论》《孟》《诗》《书》。义理充足于中,则可探大本一原之妙,故继之以《中庸》。达乎本原,则可以‘穷神知化’,故继之以《易》。理之明,义之精,而达乎造化之蕴,则可以识圣人之大用,故继之以《春秋》。明乎《春秋》之用,则可推以观史,而辨其是非得失之致矣。”[4]97从读书的范围来看,宋代理学家强调经书与史书的学习,把子书与集部之书放在相对次要的位置。尤其值得注意的是,《近思录》十分重视读书的次第:对于“四书”,强调以《大学》《论语》《孟子》《中庸》为次序;对于“五经”,除《礼记》中的《大学》《中庸》之外,主张先读《诗》《书》,再读《易》《春秋》。这表明,当时的学者对各门儒家经典在教育中的不同功用较之前人有了更为深刻的认识,同时对经典研读的阶段性与系统性也有了更为充分的研究。

强调道德修养是中国传统教育的显著特点。《大学》即明确指出,“自天子以至于庶人,壹是皆以修身为本”[7]1 592,将修身放在极为重要的位置。总体而言,《大学》对修身的探讨较为简略,《近思录》在此基础上有所发展,从正反两方面对这一问题展开了讨论。

从正面来看,宋代理学家着重强调了道德修养中的几个重要概念:其一是“静”,如“静虚则明,明则通”(4.1)、“敦笃虚静者,仁之本”(4.70);其二是“敬”,如“入道莫如敬”(4.25)、“敬胜百邪”(4.38);其三是“诚”,如“不能动人,只是诚不至”(4.28)、“闲邪则诚自存”(4.44)。上述概念绝非虚无缥缈,而是落实在日常行为之中。如程颢指出:“某写字时甚敬,非是要字好,只此是学。”(4.22)可见,世事当中无不可贯注“敬”的精神。

就反面来看,宋代理学家对人的消极情绪与德性上的缺陷有较为透彻的认识。《近思录》指出,应当“矫轻警惰”(5.38),切忌轻浮与惰慢,提出“克己可以治怒,明理可以治惧”(5.14)等修养的方法。其中,“理”与“欲”的关系是理学家讨论较多,同时在后世引起较大争议的话题。《近思录》对此有直接的论述:“天下之害,无不由末之胜也。峻宇雕墙,本于宫室;酒池肉林,本于饮食;淫酷残忍,本于刑罚;穷兵黩武,本于征讨。凡人欲之过者,皆本于奉养,其流之远,则为害矣。先王制其本者,天理也;后人流于末者,人欲也。《损》之义,损人欲以复天理而已。”(5.6)显然,此处的“天理”指人正当的需求和欲望,“人欲”则是指无节制的欲望。就其本义来看,上述观点反映出对人性弱点的深刻认识,有其合理性。

三、“新民”之道:齐家、为政与教学

《学记》有云:“君子如欲化民成俗,其必由学乎!”[7]1 050“新民”是君子求学的题中应有之义。尽管当代教育理论很少将齐家、为政纳入教育的范畴,但在儒家看来,上述内容均属于“外王”之学,是君子成德过程中不可或缺的一部分。若略去这一部分,对宋代理学教育思想的理解将是不完整的。

家庭是社会的基石,而家庭和睦本身也标志着社会的和谐有序。《近思录》指出:“正伦理,笃恩义,家人之道也。”(6.5)所谓“正伦理”,指端正伦理,各守本分;“笃恩义”则强调父慈子孝、夫和妻柔、兄友弟恭[10]。宋代理学家从“长辈”与“晚辈”两种不同角色出发,阐明君子在家庭中应具备的德性:作为长辈,治家“当先严其身”(6.7),父子之间应当“不以私爱失其正理”(6.6),即对于孩子的错误不能包庇、放任;作为晚辈,应当尽力孝敬父母,“盖子之身所能为者,皆所当为也”(6.2)。上述观点体现出宋儒对建立和谐家庭关系、形成良好家教家风的重视,凸显了中国教育重人伦的传统。