社会资本分布失衡对弱势教师群体教研绩效的影响

作者: 刘旭 罗炜 张之娴

摘 要: 社会资本分布失衡是指个体或群体在进行相应的社会活动中,社会资本存量与摄取在社会网络、社团网络、摄取路径上存在较大差异。基于对1 248名中小学教师社会资本的调查数据分析发现,中小学教师群体整体偏弱势,乡村学校和普通薄弱学校教师更明显;进一步进行相关分析和回归分析发现,“三无”教师(无正式编制、无行政职务、无学术职务)和“三低”教师(低学历、低职称、低学科地位)参加的社会团体更少,网络密度不强,业缘缺乏,摄取路径不畅通,获得的教研绩效不高,但在社会资本作用下弱势和优势可以相互转化,且社会资本只有在人力资本发挥作用时才会对教研绩效产生影响。在新时代教研工作要求下,应通过研训一体化培训课程设置,扩大弱势教师群体社会资本数量和规模,改善社会资本结构,拓展社会资本路径,提升社会资本位置等策略,促进社会资本对弱势教师群体教研绩效的正向影响。

关键词: 社会资本;分布失衡;弱势教师群体;教研绩效;负向影响

中图分类号: G521

文献标识码: A 文章编号: 1674-7615(2023)05-0086-14

DOI: 10-15958/j-cnki-jywhlt-2023-05-010

当前,中小学教师群体中一些个体以及小群体弱势现象仍然显在[1]54-56。弱势教师群体是一个相对的概念,主要是指不管出于何种原因(主观、客观、个体、集体)导致的社会资本占有量处于劣势地位的教师群体,如女性、低学历、低职称、无职务、非主科、身处乡村或城镇薄弱学校的教师[2]。 有学者研究发现,这部分教师普遍“身份认同感低”[3],“职业倦怠感强”[4],教研主体间的社会网络、社团网络互动缺失,网络摄取途径、方式单一,教研意愿不强,教研成果低端化[5]。

面对我国发展不平衡现状,习近平提出了“共享发展”新理念[6]。2019年11月,教育部发布《关于加强和改进新时代基础教育教研工作的意见》(教基〔2019〕14号),指出教研工作是保障基础教育质量的重要支撑[7],教研工作的成效即教研绩效是教师素质和教研能力的重要体现。社会资本理论认为,社会关系是一种社会资本[8],与物质资本和人力资本相并存[9]。相较于弱势教师群体社会资源与社会关系存量不足对其“利益获得、组织参与和人际沟通”[10]的教研影响,优势教师群体更能积极主动地利用自身拥有的社会资本,采取多种方式和路径促进群体之间的人际交流与社会支持,从而获得更多的社会资源,产生更高的工作效能[11],提高自身专业素质和教研效果[12]。从这一意义上,本研究将借鉴社会资本理论,从拥有的社会资本和使用的社会资本两个角度,构建整体关联的社会资本和人口变项问卷结构,分析中小学教师社会资本调查数据,验证弱势教师群体与拥有和使用的社会资本相关关系,以及社会资本对教研绩效的影响程度,为弱势教师群体“共享教研发展”提供合理化建议。

一、研究设计与假设

(一)分析框架

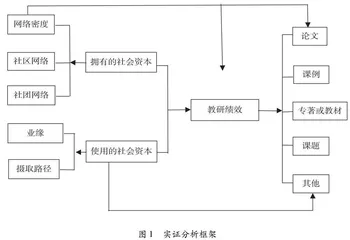

基于前文分析的现实困境与政策、理论背景,本文主要关心4个研究问题:中小学教师群体社会资本呈现怎样的现状?弱势教师群体人口变项与社会资本之间的相关关系如何?弱势教师群体与社会资本的哪些因素在何种程度上影响了教研绩效的获得?在新时代基础教育教研发展大背景下,又应如何提升弱势教师群体的社会资本,实现弱势教师群体职业生涯发展和人生际遇的拓展?本文拟对这些问题进行实证分析,分析框架如图1所示。

(二)变量设计

本研究问卷编制通过阅读国内外文献探索概念内涵,广泛参考国内外学者的相关调查工具和研究成果,吸取刘泓[13]等学者优点并加以改进,在预调研数据基础上进行了修改,正式调查问卷分为问题和基本信息两部分。

问题部分将社会资本测量的主要指标集中在拥有的社会资本和使用的社会资本两大项。对各维度及观测点用7级李克特量表进行测量,从1到7分别表示“几乎没有”“很少”“较少”“一般”“较多”“很多”“几乎全部”。由于社会资本测量的指标确定和观测点的选择是一项繁琐而复杂的工程,研究者将之整理成简易识别的表格,结构模式如表1所示。

个人信息部分是人口统计学变量,可据此分析自变量社会资本和因变量教研绩效获得在该变量上所体现的差异,依次判断弱势教师群体的特征。

(三)研究假设

在上述4个研究问题的导向下,贯穿于本研究内容的基本假设是,人口变项及其社会资本存量会影响弱势教师群体中最重要方面教研绩效的获得。林南等认为,社会资本镶嵌于社会网络结构中,仅仅拥有远远不够,还必须拿来使用。由此可形成以下假设:

假设1 (H1):中小学教师群体社会资本整体偏弱势,乡村和普通薄弱学校教师更明显。

假设1(H1a):人口变项各维度与社会资本存在一定相关性,拥有和使用的社会资本及其各维度在人口变项上的分布存在显著差异。

假设1(H1b):身处不同类型和层次学校的教师社会资本及对教研绩效作用存在显著差异性。

格兰诺维特和林南都认为,异质性网络也就是弱关系网络更能带来丰富的社会资本,网络资源越丰富,获得教研信息和项目的机会越大,从而影响教研绩效。但对弱势群体教师而言,坐班制和繁重的日常工作占据了大部分时间,加上低收入、低身份认同感,如果仅注重网络数量和规模,网络顶端不高和过于频繁的低端交往反而会带来负向影响。由此提出以下假设:

假设2(H2):社会资本对弱势教师群体 有正、负两方面显著影响。

假设2(H2a):交往密度、社团网络、业缘、摄取路径等对其教研绩效有较显著正向影响。

假设2(H2b):社区网络对弱势教师群体教研绩效有显著负向影响。

科尔曼、林南和边燕杰等学者的研究显示,个体社会资本存量的大小与其所拥有的团体数量密切相关,也与个体在团体中的位置紧密相连。弱势教师群体最直接有效的社会网络就是参加各种社团或组织,社会资本不是越用越少,越用越枯竭,而是越用越多,具有“滚雪球”效应。而这种摄取和使用又与交往圈子、摄取路径等有密切关系,但对弱势教师群体而言,教育科研属于职场中锦上添花的工作,加上整个群体自我身份认同感低,职业倦怠感强,个性内敛,他们还没有充分意识到投资社会资本可以改变人口变项带来的教研绩效差异。由此得出假设3:

假设3(H3):弱势教师群体人口变项在社会资本作用下对教研绩效的影响有显著变化。

假设3(H3a):社会资本只有在人力资本发挥作用时才对教研绩效起作用。

假设3(H3b):拥有的社会资本比使用的社会资本对教研绩效的影响更显著。

二、数据处理和信效度检验

(一)数据收集

本研究选取样本的参照指标有学校类别、地区分布及教师身份三大类,对研究对象起到了基本的分层作用。采取不等比例分层随机抽样方法,同时尽可能考虑所选样本的地区代表性,样本对象来自湖南、山西、四川、甘肃、安徽等多个地区。发放问卷1 600份,回收到有效问卷1 248份,有效回收率78%。

调查表以问卷星链接发放到各级教研员所在的学科群或各省、自治区、直辖市学科骨干教师群中。鉴于部分被调查者可能存在应付思想,要求委托人在恰当的时候与他们通过电话交流沟通,特别是3位出版界热心人士的电话和教研员的督促保证了教师填写问卷的质量。通过数据整理,将填写问卷时间不充足、填写内容不完整或不符合要求的予以剔除。

(二)变量测量和数据分析

其一,自变量的测量。本研究的自变量包括中小学教师的人口变项因素自变量和社会资本因素自变量,人口变项因素的自变量因子为中小学教师的学历、职称、职务等,社会资本因素的自变量因子如表1所示。

其二,因变量的测量。本研究中的因变量是教研绩效。在管理学中,绩效通常指与组织目标有关的工作结果与工作过程的统一体[14],主要包含行为、产出和结果3个要素[15]69。本文所称教研绩效,是指中小学教师教育教学研究或教学行为中产生的教研成果。刘国权将高校教师科研绩效产出的考察指标确定为课题数、专著、论文、经费4项[15] 123-146,为本研究制订中小学教师教研绩效考察指标确立了参考依据。但与高校教师不同的是,把中小学教师所授优质课作为教研产出的重要指标,而课题经费一项不作为考察指标之一。

其三,数据分析。将调查所得1 248份问卷数据录入SPSS 24.0统计软件包进行处理和统计分析。

(三)样本的效度和可靠性

先通过因素分析得到问卷整体KMO值为0.957,表明问卷各个题项间的相关程度无太多差异,数据适合作因子分析。Bartlett球形检验卡方值为60 171.874,自由度为1 653,检验结果达到了显著水平( P <0-001),表明问卷各题项之间并非独立,有共享因素的可能,进行因素分析是合理的;再采用主成分分析法抽取因子,选择方法为方差极大值正交旋转,数据分析结果如表2。分问卷的KMO值分别为0.821和0.812,均大 于0-7,Bartlett的检验结果达到了显著水平( P <0-001),表明分问卷均达到了作因子分析的要求。根据λ>1原则,对分问卷分别提取2~3个公因子,总解释率分别是70-485%和70.472%,累积变异解释率达72.449%;通过使用α系数进行问卷的内部一致性和可靠性分析,分问卷1的α系数为0.790,分问卷2为0.781,整体问卷的α系数为0.970,均大于0-7。

三、结果与分析

(一)描述性统计

1.社会资本总体状况

7分制李克特量表评分体系使得社会资本总量表和不同题项数目分量表的理论范围指数分别为29~203、4~28、5~35、6~42、5~35、4~28,中位数分别为116、16、20、24、20、16。由表2可知,实际的社会资本总量是106.84±25.32,中位数108明显低于理论值,说明中小学教师拥有中低水平的社会资本。由此发现,中小学教师拥有中高水平网络密度和业缘上的社会资本,以及中低水平社区网络、社团网络、摄取路径上的社会资本,初步验证假设1(H1)。

2.人口变项上的社会资本分布状况

如表3所示,在对比城区学校教师和乡村学校教师、省级示范学校教师和普通学校教师参与的社会团体数量中,城区学校教师参与1~2个、3~4个、5个及以上社会团体或组织的百分比分别为42-7%、4-5%、1-0%,乡村学校教师则分别为36-9%、2-2%、0-6%;省级示范学校教师参与社会团体数量同类值对应百分比分别为46-6%、7-3%、1-2%,普通学校教师则分别为39-7%、3-1%、0-8%。由此可见,从总体上看,城区学校教师、省级示范学校教师参与社会团体数量分别高于乡村学校教师、普通学校教师,近2/3的乡村学校教师和普通学校教师没有参与社会团体或组织。

在对比不同职称教师参与的社会团体数量中,正高级职称教师比例最高,为100%,参与团体1~2个;超半数的初级职称教师和超2/3的无职称教师没有参与社会团体。在对比不同学历教师参与的社会团体数量中,博士研究生学历教师比例最高,为100%,参与1~2个;超半数的专科学历以下教师参与了社会团体。在对比不同行政职务教师参与社会团体数量中,校级领导比例最高,为68-4%;中层干部中有5-5%的人参与社会团体数量超过3个,而普通教师在同类值上的比例仅为3.9%。

从以上分析可以看出:第一,学校层次和类型不同,教师的社会参与也不同,有2/3的乡村学校教师、普通学校教师没有参与任何社会团体;第二,学历、职称与参与社会团体数量和比例没有显著关联,可能的原因是较高学历和较高职称教师更看重团体级别及其在团体中的位置;第三,行政职务越高的教师参与社团越多,无行政职务、无职称教师很少参与社团或组织。

3.人口变项上的教研绩效分布状况

以课题绩效为例。如表4所示,在学校类型中,城区学校教师参与省级及以上课题377个,人均0.41个,52.0%的城区学校教师没有参与任何级别的课题;乡村学校教师人均参与省级及以上课题0.2个,69.5%的乡村学校教师没有参与任何课题。在所处学校层次中,省级示范学校教师参与省级及以上课题项数为139个,人均0-56个,有44.1%没有参与任何级别的课题;普通学校教师人均参与省级及以上课题0.30个,有59.5%没有参与任何级别课题。城区学校教师和省级示范学校教师参与课题率高于乡村学校教师及普通学校教师,相差比率约2倍,而没有参与任何课题的教师中,乡村学校教师和普通学校教师比例明显偏高。