交通高速发展背景下优化城乡学校布局的实践与探索

作者: 梁恒贵

摘要:教育资源布局调整是提高教学质量、改善教育结构、充分发挥教育资源作用的重要举措。“十二五”以来,贵州城乡学校布局结构的调整取得了很大进展,学校布局在体现公平方面有了明显的改善。但随着经济社会快速发展和交通高速发展,新型城镇化加快推进,人民群众对优质教育需求日益增长,现有学校布局已经难以适应新的发展形势。因此,在优化教育资源配置时,必须同步规划城乡学校布局,均衡配置城乡教育资源,同步提升城乡教育质量,合理处置闲置教育资源。

关键词:

城乡学校;布局;实践;探索

中图分类号:G521

文献标识码:A文章编号:1674-7615(2022)03-0116-05

DOI:10-15958/j-cnki-jywhlt-2022-03-018

教育作为培养人的活动,在服务国家重大发展战略中有着举足轻重的地位。优化区域教育资源配置,探索区域教育协同发展的运行机制,加快形成教育发展空间格局,对于推进国家区域发展战略具有重要意义。2020年9月22日,习近平总书记主持召开教育文化卫生体育领域专家代表座谈会并发表重要讲话时指出:要立足服务国家区域发展战略,优化区域教育资源配置,加快形成点线面结合、东中西呼应的教育发展空间格局,提升教育服务区域发展战略水平。“十二五”以来,随着贵州交通高速发展,新型城镇化不断推进,交通便利的镇区和城市聚集效应迅速突显,交通较为滞后的乡村生源持续流失萎缩,镇区和城区学位供给明显不足,城镇学校布局及教育保障能力与群众对教育的需求不相适应。在交通高速发展的背景下,如何合理优化配置城乡教育资源,科学稳妥地推进城乡学校布局调整,对城乡学校地域分布、规模大小等进行调适与整合等问题迫在眉睫。唯有科学统筹优化各级各类教育资源布局结构,完善公益普惠性学前教育公共服务体系,推进城乡义务教育资源均衡化、一体化配置,加强城市地区普通高中建设,整合优化职业教育布局结构,才能不断促进教育资源布局结构与交通快速发展、城乡人口流动、新型城镇化发展等协调匹配,与经济社会发展深度融合。

一、贵州省学校布局基本现状分析

1.学校分布情况

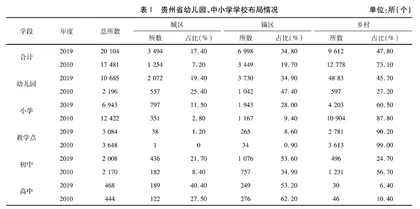

截至2019年,贵州省共有各类幼儿园、中小学校20 104所,其中城区学校3 494所,占比17.42%;镇区学校6 998所,占比34.8%;乡村学校9 612所,占比47.8%。此外,还有教学点3 084个,其中城区教学点38个,占比1.2%;镇区教学点265个,占比8.6%;乡村教学点2 781个,占比90.2%(见表1)。

“十二五”以来,受区域经济社会发展、城镇化推进、交通状况改善等因素影响,贵州省中小学校布局发生明显变化,除幼儿园不断向乡村延伸外,分布在乡村的中小学较大幅度锐减,比例明显下降,交通条件好的城区和镇区中小学显著增加,比例明显上升。

2.校舍分布情况

截至2019年,贵州省共有幼儿园、中小学校舍面积8 616.18万平方米,其中城区学校2 096.53万平方米,占比24.3%;镇区学校4 406.09万平方米,占比51.2%;乡村学校2 113.56万平方米,占比24.5%(见表2)。

“十二五”以来,贵州省中小学校舍资源显著扩增,其中城区和镇区学校校舍资源增幅较大,乡村幼儿园、普通高中学校校舍资源有所增加,乡村义务教育阶段学校校舍资源略有减少,充分体现了中小学校舍资源紧扣学生流动方向的特点,校舍建设重点已由农村转向县镇,已由以前改善农村学校条件为主转变为现在以扩增城镇教育资源为主。

3.学生分布情况

截至2019年,贵州省共有幼儿园、中小学在校学生821.31万人,其中城区学校205.21万人,占比25%;镇区学校424.99万人,占比51.75%;乡村学校191.11万人,占比23.3%(见表3)。

“十二五”以来,贵州省农村和城市学校生源呈现“此消彼长”的态势,中小学校在校学生大幅向交通条件便利的城区和县镇转移,乡村学校学生流失严重,办学规模迅速萎缩。

二、贵州省学校布局调整主要措施及成效

1.统筹指导各地调整学校布局结构

为适应新形势发展需要,加大中小学布局结构调整力度,优化教育资源配置,推动义务教育均衡发展和教育公共服务均等化,在国家规范农村义务教育学校布局调整意见的基础上,贵州省人民政府办公厅于2012年转发了《贵州省教育厅关于进一步推进中小学布局结构调整指导意见》。《意见》明确提出了统筹学校布局与经济发展,加大寄宿制学校建设,紧密结合布局调整实施教育项目,大力提高中小学办学质量和水平等若干优化教育资源配置的具体措施,使教育继续朝着“加速发展、加快转型、推动跨越”的主基调发展,进一步推进工业强省、城镇化带动战略的实施。2015年,贵州将持续优化城乡学校布局写入“十三五”教育事业发展规划,指导各地坚持以“方便入学、提高质量”为总体目标,以“科学规划、合理布局,就近入学、适度集中,资源整合、提高效益,先建后撤、保证教学,整体推进、分步实施”为基本原则,推进“与当地实际相结合、与社会主义新农村建设相结合、与城镇化发展相结合、与教育工程建设相结合”,统筹协调各类因素,积极稳妥推进学校布局调整。

2.编制规划落实学校布局调整路线

贵州省坚持“初中学校和小学、幼儿园布局规划由县统筹,高中阶段学校布局规划由市(州)统筹,高等学校布局规划由省级统筹”的方针,各地紧扣区域地理区位优势、学校补点交通状况、新型城镇化布局、易地扶贫搬迁城镇集中安置、学龄人口变化趋势等综合因素,按照“小学向片区或乡镇集中、初中向镇区或县城集中、高中到城郊、保留并办好必要的村小学和教学点、教育资源循环利用”的相对集中布局思路,在不减少区域教育资源,不影响学生入学,不形成超大规模学校或“大班额”等前提下,适时修订完善城乡学校布局规划,有效整合、优化城乡教育资源配置,确保满足人民群众接受教育需要,编制了《贵州省现代职业教育体系建设规划(2013—2020年)》,构建以清镇职教城为核心发展体,以毕节、黔东南,遵义、铜仁等市(州)职教园区为两翼,以其他市(州)和调整保留的多个县级职业学校为节点的空间布局[1]。

3.统筹项目建设推进学校布局调整

“十二五”以来,贵州省将学校布局调整与学校建设有机结合,通过持续实施四项教育突破工程、教育“9+3”计划、基本普及十五年教育等政策措施,全省累计新建、改扩建乡镇公办幼儿园、村级公办幼儿园8 000余所,在乡镇(片区)建成3 000余所农村寄宿制学校,在城市和县镇扩容改造1 000余所城镇义务教育学校,实施全面改薄、薄改与能力提升项目5 000余所,新建、改扩建高中阶段学校260余所,建成了花溪大学城、清镇职教城、遵义新蒲大学城和遵义湘江、毕节双山、铜仁川硐职教园区,增加幼儿园园舍资源1 063万平方米,义务教育阶段学校校舍资源2 523万平方米,高中阶段学校校舍1 711万平方米,普通高校校舍1 284万平方米,有力推进了全省城乡学校资源整合、布局优化。

4.循环利用资源促进优化学校布局

在推进城乡学校布局调整进程中,贵州各地积极探索调整路径,整体统筹规划,一方面大力扩增人口聚集城镇教育资源,一方面采取“腾笼换鸟”模式,循环利用教育资源。比如,贵州省黔东南州丹寨县、黔南州独山县等面积小、人口少的县份,按照“小学到乡镇、初高中到县城”的思路,在县城新增教育资源,将农村初中、高中学生全部搬迁至县城,将乡镇初中学校资源全部用于举办小学,将乡镇内小学资源改建举办幼儿园,盘活教育资源的同时,迅速改善了各级各类学校的办学条件。又如,贵州省铜仁市按照“大县初中到片、小县初中到县、高中一律到县”的指导原则,科学调整、合理布局、优化整合高中学校,将城区腾出来的高中阶段学校资源继续用于举办义务教育,有效缓解了城区学校大班额。再如,贵州省各市(州)政府所在地老城区高等院校、中职学校、普通高中学校搬迁新校区后,将老校区尽可能用于发展义务教育。

三、贵州省城乡教育资源布局优化的基本思路

1.幼儿园布局要突出公益普惠

相关部门应紧密结合本地地理特征、交通资源、新型城镇化进程、易地扶贫搬迁安置、乡村振兴、城乡融合发展、户籍制度改革、全面二孩政策实施和城乡学龄人口流动变化等因素,统筹整合优化学前教育资源布局。每个乡镇在办好1所公办中心幼儿园的基础上,持续推进城市社区、城乡结合部、人口较大乡镇公办幼儿园建设,原则上3万人以上的乡镇要办好2所以上公办幼儿园。按照“大村独立建园,小村联合办园或设分园”原则,重点实施人口集中村寨新建或利用闲置小学(教学点)校舍改建村级公办幼儿园,尤其要在常住人口2 000人以上且有实际需求并具备建设条件的较大行政村、极贫乡镇所辖行政村、深度贫困村、人口数量较少民族贫困村和易地扶贫搬迁安置点优先安排建设,着力构建“广覆盖、保基本、兜底线、有质量”的学前教育公共服务体系,形成以县级示范幼儿园为龙头,乡镇中心幼儿园为骨干,村级幼儿园为基本,巡回支教点为补充的县、乡、村三级学前教育网络。

2.义务教育阶段学校布局要注重城乡均衡

相关部门应根据新型城镇化发展和乡村振兴战略部署,以城乡一体化改革发展,乡村小规模学校和乡镇寄宿制学校建设,全面改薄工作为契机和抓手,充分考虑城乡人口流动、学龄人口变化、区域地理环境及交通状况、教育条件保障能力、学生家庭经济负担等因素[2],构建以城镇义务教育学校和乡镇标准化寄宿制学校为主体、乡村小规模学校为补充的城乡义务教育学校布局,统筹加强城镇义务教育学校建设,做好易地扶贫搬迁安置点配套学校建设,有序增加城镇学位供给;大力振兴乡村教育,地处偏远、交通不便的地方应加强必须保留的村小学(教学点)校园校舍修缮和设施设备配置,因地制宜做好生源极少的乡村小规模学校的撤并工作,办好特色且有质量的村小学(教学点);处理好方便学生就近入学与合理集中在校寄宿的关系,积极发展乡镇标准化初中寄宿制和小学高年级寄宿制,扎实推进乡镇(片区)标准化农村寄宿制学校建设;在城镇发展进程中要预留足够的教育用地,在城市(县城)新区和城乡结合部优先规划并实施城镇义务教育学校建设;严格落实新建、改扩建城镇居住区同步配套建设义务教育阶段学校政策,老城区高等院校、中职学校、普通高中学校搬迁后,老校区要尽可能用于发展义务教育,加强城镇义务教育资源保障。

3.高中阶段学校布局要体现长远发展

加强市(州)统筹规划,准确把握城镇化布局、产业发展、人口密度和县镇建设总体规划,尤其是普通高中学校办学效益和学龄人口变化规律,科学优化区域普通高中和中职学校布局,合理调整配置资源,适度扩大办学规模,提高规模效益和社会效益;充分考虑普通高中办学效益、学龄人口变化、高考综合改革需要等综合因素,重点在市(州)和县级政府所在地新建、改扩建一批规模适度的普通高中,特别是新建普通高中应布点原则上应在市(州)政府所在地,逐步撤销在乡镇举办的普通高中,集中力量在城市(县城)新区或城乡结合部新建、改扩建规模较大的普通高中学校,稳步推进撤销设在乡镇和乡村的普通高中学校。

参考文献:

[1]李业明,李俊华,李蓉,等.适应新兴产业发展的贵州省中职专业布局研究[J].职业教育研究,2019(5):35-38.

[2]郭永龙,刘友兆,王利环.基于LSCP模型的农村义务教育学校布局优化研究——以山西省忻州市忻府区为例[J].测绘与空间地理信息,2013(5):25-27.

Practices and Exploration of Urban and Rural School Layout in the Context of the Rapid Development of Transportation

LIANG Henggui

(Guizhou Department of Education, Guiyang, Guizhou, China, 5500081)

Abstract: