中国寓言故事中的儿童形象研究

作者: 杨润东 张妍宇

摘要:寓言故事寓哲理于故事中,于微小中见大义。中国的寓言故事中有形形色色的儿童形象,这些形象作为儿童观的符号表征,映射了构建者及其所处时空中大众对“儿童是什么”的看法和期待。为了探究中国寓言故事中的儿童形象,本研究选取19则含有儿童形象的寓言故事,运用NVivo 12.0软件对其进行文本分析。研究发现:寓言故事中的儿童形象有美德类、聪慧类等类型;儿童形象具有夸张化、成人化、教育性等特征;历史上儿童形象的塑造不免受到成人本位、男尊女卑等思想的影响,因此具有附属性且男性色彩浓厚。未来寓言故事中儿童形象的构建,应融合本质主义和建构主义,塑造更为贴近生活的儿童形象,展现儿童的多样性,彰显儿童的主体地位。

关键词:寓言故事;儿童形象;塑造

中图分类号:I277.4

文献标识码:A文章编号:1674-7615(2022)04-0115-08

DOI:10.15958/j.cnki.jywhlt.2022.04.016

寓言是文学体裁的一种,以散文或韵诗的形式,讲述带有劝谕或讽刺意味的故事,素材多起源于民间传说[1]。这些故事大多隐含深刻的思想,常语带双关,借以阐发哲理,印证观念。“寓言”一词,最早见于《庄子》的寓言篇。在春秋战国时期,寓言的叙述方式被先秦诸子及史传使用,以此作为陈说辞理的手段。《现代汉语词典》对“寓言”的定义是:用假托的故事或自然物的拟人手法来说明某个道理或教训的文学作品,常常带有讽刺或劝诫的性质[2]。寓言故事作为一种特殊的文体,篇幅短小,思想充盈,可以作为教育儿童的有力文本。在儿童阅读时,故事中的儿童形象跳跃在他们的脑海中,不断引导他们去思考故事所蕴含的大道理。本研究通过对寓言故事中儿童形象的分析,探究其类型和特点,揭示儿童形象塑造存在的不足,并进一步提出相关建议。

一、研究设计

(一)研究文本来源

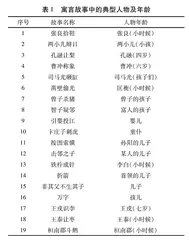

当当网作为以图书业务起家的知名综合性网上购物商城,其开展图书在线销售业务已有19年的历史,上架图书超百万种。当当网建有完善的评价推荐体系,平台提供的图书畅销榜、评价数据等具有一定的指导意义[3]。淘宝是国内大型的电商平台,是人们选择网购最为便利的网站之一。当当网和淘宝网这类大型图书购物网站的寓言类书籍的销售排行,可作为评判大众喜爱何种寓言类书籍的依据。因此,本研究在当当网和淘宝网上以“寓言故事”为关键词搜索书籍,选择销售量高的寓言故事书籍作为资料来源,筛选其中存在的儿童形象作为本文的研究对象。对于有年龄不详的人物出现的故事,只要人物所处的年龄段可被理解为属于儿童阶段,也将这一类归为具有儿童形象的寓言故事。例如,对人物的描述中有“小时候”“孩儿”“年少”“儿子”等关键词的,将其选作研究对象。寓言故事中的典型人物及年龄如表1所示。

(二)研究方法

本研究运用NVivo 12.0 质性分析软件对研究资料进行处理和分析。NVivo 12.0是一款计算机辅助分析软件,可以有效分析多种不同的数据(大量文本、声音、视频等)。在研究之前,研究者需尽可能地搁置自身的倾向与先在的想法,不预先建立理论假设,而是从原始资料中归纳概括出概念和命题,然后上升到理论[4]。首先,将19则直接与儿童相关的寓言故事导入NVivo 12.0软件中;其次,再把与儿童相关的语句按一定的逻辑进行编码分析。最后形成2个核心节点,共计52个参考点,详见表2。

二、寓言故事中的儿童形象

根据故事中对儿童的描写与其行为表现,将其编码为正面描述与负面描述。其中,对儿童的正面描述最多,建立30个参考点,分别为聪明伶俐、观察细致、刻苦努力、谦和礼让等节点;负面描述分为狭隘和愚钝两个节点。需注意的是,编码中对儿童的正面描述与负面描述的分类是相对的,而不是绝对的。对儿童描述的相关节点及典型案例如表3所示。

通过各节点分类以及对故事寓意和具体语境的进一步分析,可以将儿童形象分为美德类、聪慧类以及作为配角出场的类型。

(一)美德类

国无德不兴,人无德不立。寓言故事刻画了具有良好美德的儿童形象,为中华文明的传承、传统美德的弘扬提供了模范人物。自古以来,宽广的胸怀、容人的雅量、谦和的态度等品德都是大众所崇尚的,在寓言故事中将这些传统美德刻画在儿童身上,是人们对儿童德性形象的期待,也是对未来社会的道德憧憬。将近善的道德形象托以故事中的儿童,旨在教人以德,以德化民。分析结果显示,表现美德类的参考节点总共有13次,主要表现为四类美德形象。

1.谦和礼让——孔融

家喻户晓的《孔融让梨》故事,描述了孔融在四岁的时候,与兄弟吃梨的场面。

孔融小时候在家里吃梨,一盘梨子放在大家面前,哥哥让弟弟先拿。孔融不挑好的,不拿大的,只拿了一个最小的。爸爸看见了问孔融:“这么多的梨,又让你先拿,你为什么不拿大的,只拿一个最小的呢?”孔融回答说:“我年纪小,应该拿个最小的,大的留给哥哥吃。”父亲又问他:“你还有个弟弟,弟弟不是比你还要小吗?”孔融说:“我比弟弟大,我是哥哥,我应该把大的留给弟弟吃。”

(摘自王辉《中国寓言·典故故事》)

同类型的还有《王泰让枣》中的王泰:王泰的祖母叫他与兄弟们一起分枣吃,兄弟们在争抢,王泰却在一旁不争不抢。谦让是中华民族的传统美德,是社会进步的象征,是文明发展的重要结晶。谦让不仅是“让”,还是遵守公序良俗,包含了社会向上的进步性[5]。孔融和王泰的“让”的形象,映射的是在中国传统文化中,不管是正统儒家讲求的尊“礼”,《礼记》的“先人而后己”,道家所倡导的“不争”,还是老百姓的约定俗成,谦让都被作为一种重要的道德品质而被人们所推崇。

2.乐于助人——张良

在《张良拾鞋》中,张良偶遇一陌生老人,应老人要求,为其到桥下拾鞋,在老人三番五次的“刁难”下,他仍不厌其烦地重回河中拾鞋,充分展现了张良助人为乐和尊敬长辈的形象。

张良小时候在过石桥时见一位老人把自己的草鞋丢进了河水之中,老人对张良说道:“孩子,到桥下把我的鞋子取上来。”张良出于对老人的尊敬捡回了草鞋,可谁料,当他刚把鞋递与老人时,老人却又顺手将鞋丢进了河里,并再次让张良去捡,于是,张良不厌其烦地捡草鞋。这样,一连三次,最后张良终于将草鞋套在了老人脚上。老人会心一笑,通过这件小事,老人看出了张良的道德操行,于是将闻名于世的《太公兵法》传授给他。此后,张良辅佐刘邦,为他出谋划策,最终一统天下。

(摘自闻钟《中国古代寓言故事》)

“恻隐之心,人皆有之”,《论语》有云:“见义不为,非勇也”。帮助弱、小、老是社会中常见的事情,不求回报是衡量真善或伪善的一个重要标准。故事中张良帮助老人时没曾想寻求回报,却意外地得到了收获,也从另一层面印证了“善有善报,恶有恶报”的古话。

3.刻苦努力——匡衡

《凿壁偷光》描述了主人公匡衡家徒四壁,连蜡烛都买不起,但他并没有放弃学习,而是坚持努力,终有所成。

匡衡小时候家里买不起蜡烛,一到晚上就不能读书。他见邻居家有烛光,就在墙壁上凿了个小孔,利用小洞上流露出的微弱灯光学习到深夜。匡衡到有很多藏书的大户人家去打工,却不要一个工钱,只要求能够读遍他们家的藏书。主人很感叹,就把书借给他读。匡衡终成西汉有名的学者,做过汉元帝的丞相。

(摘自张小燕《中华寓言故事》)

这则故事被作为课文选入了人教版一年级的语文课本之中。匡衡刻苦努力的形象,告诉世人不要为不努力找借口和理由,以此鼓舞了许多寒门学子,也让生活幸福的儿童了解到生活不易,懂得珍惜。

4.弃恶从善——桓南郡

寓言故事除了刻画有积极正面的儿童形象外,也描绘了少数负面的儿童形象,但即使故事中出现负面的儿童形象,也常常笔锋一转,强调儿童在得到正确的教育或引导后发生了转变。例如,《桓南郡斗鹅》的故事就强调了桓南郡在接受父亲教导后改过自新,终成大器。

桓南郡小时候和家里人斗鹅经常输掉,心里便忿忿不平,很不甘心。他要想一个办法报复一下,他拿了一把尖刀,悄悄地摸到鹅栏,将叔伯兄弟们养的鹅全部都杀掉了。桓南郡的父亲知道后告诫他说:“斗鹅不过是大家的消遣罢了,输赢都是正常的,你采用这样卑劣的手段是玷污一个人品格的。以后千万不要这样了。”桓南郡把父亲的话放在了心上,之后他注意改正,鞭策自己,成为了一个很有名望的人。

(摘自陈蒲清《中国古代寓言选》)

在《孔融让梨》这类故事中,对儿童的描写具有独立性,单纯地描述主人公小时候的环境与事件,并没有专门描绘儿童长大后如何;但在《桓南郡斗鹅》这一则故事的结尾,有专门关于桓南郡成人后的描述,以此为故事增添了一层潜在的寓意——教育的意义。中国儒家文化向来重视对儿童的教养,孔子的“泛爱众”,孟子提出的“幼吾幼以及人之幼”,《礼运》中的“幼有所长”“孤有所养”等,都关注了儿童这样一个群体在社会中的重要地位[6],借故事中弃恶从善的儿童形象,旨在引儿童入正道、导其向善。

(二)聪慧类

表现儿童聪慧的参考点数总共17次,主要涉及聪明伶俐和观察细致两类。寓言故事中机智聪明的儿童,在面对棘手的问题时,总能迎刃而解,他们所展示的独到见解和方法,甚至连成人一时间都无法想到。这些聪慧的儿童形象,反映了成人对儿童的期许。

1.反应迅速——曹冲、司马光

在面对紧急情况、难题时,人们常常手足无措,思考万全的对策也需要一定的时间,如果在危急关头能冷静下来,并迅速想出完美的解决方案,更加能显示其卓越的思维和反应能力。寓言故事中就不乏这样的儿童,如《曹冲称象》中的曹冲:

曹冲自幼聪明伶俐、智慧过人,做事爱开动脑筋,勤于思考。有一次,孙权送来了一头象,曹操想知道这头象有多重。大臣们想的办法都行不通。这时候,年仅六岁的曹冲说:“象放到大船上,在水面所达到的地方做上记号,再让船装载其他东西(当水面也达到记号的时候),称一下这些东西,那么比较下(东西的总质量差不多等于大象的质量)就能知道了。”曹操马上照这个办法做了,果然知道了大象的重量。

(摘自海豚传媒《中国古代寓言故事》)

《曹冲称象》这则寓言故事折射出了智慧不在年龄大小,关键是遇事要开动脑筋想办法,小孩也能办大事。同样,面对问题沉着冷静的还有司马光:

司马光在和小伙伴一同玩耍时,遇到一个小孩失足掉到装满水的缸里。其他同伴都惊慌失措地跑了,然而,司马光却急中生智,从地上捡起一块大石头,使劲向水缸砸去,于是水涌出来,小孩成功被救出。

(摘自龚勋《小小故事王:司马光砸缸》)

这两则寓言故事分别刻画了曹冲和司马光面对事情不慌不忙、反应迅速的形象,即使与成人相比也丝毫不输半分。

2.观察细致——王戎、童仆

儿童能够观察到旁人没发现的细节,看到别人所看不到的一面,也常被视为过人之处。寓言故事中刻画了在这方面拥有不俗表现的儿童,如王戎:

王戎七岁的时候,经常和小伙伴在附近游玩。有一天,大家看到路边有一棵硕果累累的李子树。他的小伙伴们纷纷跑过去摘李子,王戎却一人站在原地,刚好有大人路过,看到王戎的反应十分好奇,便询问他为什么不和小伙伴们一起去摘果子。王戎回答:“这棵李树长得很大,站在路边,枝子上结满了果实,为什么还没人摘呢?我想它的果实一定很苦。”大人一惊,小小年纪竟有如此清晰的头脑,于是摘了一颗果实尝尝,味道果然是苦的。

(摘自蓝山《寓言故事》)

王戎没有盲目追随他人,而是仔细观察,善于思考,能根据有关现象或情境进行推理和判断。在《卞庄子刺虎》这则故事中,也出现了同类型的人物形象。

卞庄子准备去刺虎,旅馆的童仆制止他后说道:“两只老虎正在吃一头牛,吃得香甜后必定会争斗,那么打斗的结果是大虎受伤,小虎死亡,你再朝着受伤的老虎刺去,一个举动就一定能杀死两只老虎。”