高中语文学科“立德树人”的载体要素与落实机制

作者: 谢群英新课改背景下,“立德树人”是语文学科的基本要求。教师在教学过程中要通过不同的教学环节设计、语言表达形式、课程知识体系的构建,不断地渗透和落实该理念。同时,要对高中语文教学在“立德树人”方面存在的问题进行解析,分析相关要素,落实行之有效的课堂管理、学科建设方式,激发学生的学习兴趣,发挥其主观能动性,落实“立德树人”根本任务。

一、语文教育目标“立德树人”的载体要素

在编写思路上,“新教材紧扣两大关键词:作为教育根本任务的‘立德树人’和作为育人目标的‘核心素养’”[1]。

(一)语文教育目标“立德树人”的载体分析

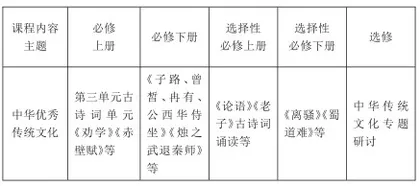

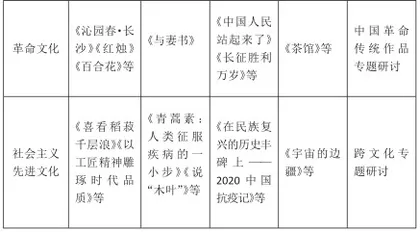

《普通高中语文课程标准(2022年版)》明确了以“中华优秀传统文化、革命文化和社会主义先进文化”为立德树人载体的理念:

简要来讲,高中语文教师在教育教学过程中对教材这一载体所蕴含的“德育”内容进行开发,以“树人”为首要任务,指引并激励学生树立正确的价值观,培养良好的思想道德品质。在“树人”的过程中,要贯彻以学生为本的理念,激发学生的主观能动性,鼓励学生正向思考,从立德树人的理念出发,引导学生建立良好和正确的价值观。

(二)语文教材蕴含“立德树人”的要素分析

语文属于基础教学课程,学生在长期的学习过程中,不仅能够提升语言文字的运用能力,还能够逐渐形成自己的价值观。高中语文教材“力求从单元整体设计、课文选择、学习任务安排等各个方面高度体现国家意志,贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,落实立德树人根本任务,突出正确政治方向和价值导向”[2]。在教学中,可依托教材积极培育学生的社会主义核心价值观:

语文学科涉及的范围极为广泛,不限于课堂,还可以在生活中取材。这也就使得语文的教学没有空间上的限制,具有更加丰富的情景性和对外开放性。高中语文教师不仅需要通过课文讲解让学生感悟作者的思想情感变化,还应带领学生走出课堂,体验生活,将课文内容还原到生活当中,理解作者对于人生不平时发出的感慨,借此培养学生的道德意志。在不断的正确引导下,使学生养成良好的行为习惯、道德品质。

二、高中语文教学“立德树人”理念的落实机制

(一)把握教材内容,以教材为主导输出思想

“随着新课改的推进,‘立德树人’理念与语文教学实践逐渐融合,价值观培育逐渐融入语文教学实践。”[3]教材不仅是教师教学过程中的凭据,同时也是新课改教学理念展开的思路依据;对此,教师首先应该能够深刻理解教材内容,在厘清课程大纲体系和培养目标的同时,结合当前学生的学习状态、知识结构体系进行深入研究,准确提炼出课文中能够深刻挖掘“立德树人”理念的内容,作为切入点,拓展讲解,提高课程的整体质量。

以作家茹志鹃的《百合花》一文为例,在进行课程教学过程中,教师可以让大家想象百合花的形态样式,结合生活环境播放百合花的图片,在课程引入阶段,不断地加入课文的时代背景。通过描写新媳妇、通讯员,赞美了浓厚的军民情,革命年代里,这样的军民感情坚不可摧。单纯的故事中,充满了对人物形象的细腻刻画。教学环节设置方面,教师可以先让学生通篇阅读,然后感悟课文,完成课表任务:分析人物的形象描写、小说的三要素,分析故事的开端、发展、高潮和结局;在学生掌握基本能力之后,由教师进行深层次的指引,该环节可以通过提问的方式进行引导:“在该篇小说当中,发生了哪些故事?”“‘我’在文中起到了怎样的作用?”通过学生回答小说中的情节,还原整个小说的故事。“小通讯员送‘我’去前沿包扎所借被子,新媳妇献被子”,而“我”在其中就像一台记录着故事发展的摄像机。之后老师便可以要求学生结合情节,分析小通讯员和新媳妇的形象特征,在行为上有哪些让自己感触深刻,并说明理由。当大家纷纷说出自己的理解和答案时,教师要鼓励学生发出更多的声音,并给予正确引导。

教师借助小说中的人物形象,鼓励学生发掘其身上的闪光点,并进行深入分析,最终体现和落实在精神文明、思想道德建设上,在教学中培养学生的社会责任感和家国情怀。

(二)课堂与生活结合,学以致用

《普通高中语文课程标准(2017年版)》指出:“真实、富有意义的语文实践活动情境是学生语文学科核心素养形成、发展和表现的载体。”[4]从高中语文的教学过程来看,教师应该通过课文指引学生正确对待生活、面向社会、看待未来;在教学中融入现实生活中的案例,进行讨论和分析,从而建立教育和生活之间的联系,以点带面,达到最大化的教育影响结果。

以鲁迅先生的《拿来主义》一文为例,教师首先要对“拿来主义”的内涵进行研究和分析,明确“拿来主义”是指拿自己想要的,是有选择性地拿,不是一概而论,一股脑地全拿;并与当下高中生的日常生活结合,思考哪些是“拿来主义”。在课前可以对学生进行一次调研,在当下同学们的身边,有哪些是外来文化?并请同学们说出自己喜欢这些事物的原因。答案可以是五花八门的,让学生们自由讨论。但是在接下来的引导阶段,却要极为慎重。要引导学生正确对待这些外来文化,取长补短,加强我国文化建设。如此方能帮助学生初步领会拿来主义的含义。接下来,教师便可以将课文引出,多年前,鲁迅先生已经将该种行为定义为什么样的主义?大家可以在课文中找出答案,并说明闭关主义、送去主义、拿来主义三者的区别。结合课前调研内容,引导学生深刻理解拿来主义,对于外来文化,不应该全盘否认,也不能照搬全抄,而应该有选择地取长补短;作为新时代的学生,不能盲目跟风,要坚持对民族文化的自信心,培养爱国主义情怀,坚定爱国主义信念。

(三)课堂主题延伸,践行理念

新课改背景下的教材内容覆盖面广,包罗万象。高中语文教师在落实“立德树人”的过程中,“要明确语文要素是学科基础与教学重点,要在掌握语文要素的基础上自然过渡到人文主题的学习”[5],需要结合课本内容,深入挖掘课文中强调的人文元素,体会作者表达的情感,使学生掌握和学习知识的同时,潜移默化地培育正确价值观。

以《烛之武退秦师》为例,教师需要对人物形象进行重点分析,凸显烛之武身上体现出的家国情怀、爱国情操,进而培养和树立学生的爱国情怀、责任感,具体环节设置如下:首先,教师通过介绍春秋时期各国之间攻伐不断的背景,引入秦国和晋国联合起来攻打郑国的具体背景,郑国存在着灭国的风险;教师在讲解时,可以组织学生开展阅读,根据课文注释进行翻译,大致说出故事发展过程:

第一阶段:秦国联合晋国,以期攻伐郑国;

第二阶段:烛之武临危受命,会见秦君;

第三阶段:烛之武通过利害关系说服秦君;

第四阶段:成功使秦军、晋军退军。

教师在梳理脉络之后,重点对烛之武的人物行为及表现进行深入分析,组织学生讨论:“烛之武是一个什么样的人?在那样的背景下,你会怎么做呢?”最后由教师进行正确引导,对烛之武的人物形象进行总结和概括。他是一位深明大义,有着强烈爱国主义情怀的人物,在大是大非面前能够摆正自己的态度,捍卫国家的利益。同时教师也可以列举当下存在的侵害国家利益的不法行为的负面例子,引导学生增强爱国主义情怀。

(四)课堂及时评价,纠正方向

“中小学生正处于价值观形成的关键时期,理性思辨能力不足,思想不成熟,可塑性很强。”[6]课堂上学生的回复往往不好预测,很多新奇的想法都是突然冒出来的,对于教师提出的问题,往往会出现五花八门的答复。对于学生们的答复,教师一定要及时给予评价,对于不能及时给予评价的内容,也要在课后适时反馈,表明教师对于每位同学的尊重,贯彻以人为本的教学理念。

以学习史铁生的《我与地坛》为例,作者身残志坚的故事,感化了很多人,让人们重新寻找到人生的意义所在。教师首先以经典舞蹈《千手观音》为引入点,让同学们欣赏美妙的舞蹈,讲述舞蹈是由一群残障人士表演的;在简单介绍领舞者邰丽华的时候,引入作家史铁生,同时引出课文,激发学生们的求知欲望。在阅读课文之前,由教师为学生设定教学问题:为什么作者要去地坛?在大家经历挫折之后,是否会想到逃避,是否会和作者一样发出“逃避世界”的感慨?接下来,教师为大家讲解史铁生的生活状况,讲述其人生遭遇,引导学生正确面对挫折,同时对于现实生活中默默关注自己的“母亲和家人”,给予理解,理解他们对自己的关爱。

注释:

[1]张晓毓:《强化立德树人教育重视核心素养养成——统编版高中语文教材使用与教学策略建议》,《基础教育论坛》,2019年第30期,第6页。

[2]王本华:《统编高中语文教材的设计思路》,《人民教育》,2019年第20期,第55页。

[3][5]蔡春华:《指向“立德树人”的教学实践:问题及解决策略》,《语文建设》,2022年第20期,第18页,第20页。

[4]中华人民共和国教育部制定:《普通高中语文课程标准(2017年版)》,人民教育出版社,2018年,第48页。

[6]张珊珊、王晓丽:《社会主义核心价值观进中小学教材的现实意义和实践路径》,《教育研究》,2017年第8期,第50页。

(作者单位:江西省新余市第四中学)