“创意表达”写作课堂的多维诠释与创新应用

作者: 刘晓丽

《义务教育语文课程标准(2022年版)》(以下简称新课标)中,“文学阅读与创意表达”学习任务群的课程目标指向“审美创造”且综合体现其他三方面核心素养[1],并明确指出了“抒发自己的情感”[2]“尝试写诗歌、小小说等”[3]和“感受不同媒介的艺术魅力”[4]等具体要求。事实上,新课标指向各任务群中阅读与写作的深度融合,更为贴合语言文字运用的真实样态。[5]由此,荣维东等学者对各个学习任务群中所涉及的写作内容进行了类型分类,将“文学阅读与创意表达”任务群中的写作教学进一步提炼成“创意性写作”。

下面,笔者以统编初中语文教材七年级上册“人与动物”单元写作为例,谈谈对新课标中“创意表达”的认识,探索其操作范式。题目摘录如下:

在平时生活中,你与动物之间发生过哪些难忘的故事呢?以“我的动物朋友”为题,写一篇记叙文。不少于500字。

一、观点厘清:“创意表达”的认识辨析

“创意表达”脱胎于“创意写作”,有淡化文学创作的“专业性”之意[6],而取中学写作训练的“创造性”之妙。从字面上讲,所谓“创意表达”,要求学生的表达有新意,有个性,不落俗套,即“有创意地表达”或具有“创新思维”的“创作智能”。具体而言,“有新意”是要求文章立意、选材、语言等方面新颖独到;“有个性”是鼓励学生创新性、艺术性地表达;“不落俗套”是不拾人牙慧,不陈词滥调,不人云亦云。

对“创意表达”内涵的挖掘还需从“本体论”“方法论”和“实践论”三个维度入手:其一,一切写作都是奠基于人的本体性实践之上的审美实践活动,故而写作自身便具有创意性特征;其二,写作课程旨在培养学生应对生活、学习、工作等各种任务情境下所需要的多种不同类型功能语篇的写作能力,故而要求学生具备一定的创意性思维写作能力;其三,写作学习活动是学习者主动建构写作知识,开展写作活动,形成写作成果的创新性活动,学生在写作过程之中按照个人需求和思维方式支配写作学习行为。具体阐释如下。

1.本体论:回归写作的“创意表达”

写作活动中的创意表达行为是审美主体对于审美世界的审美作用,一是人通过客观实践使得世界人化——人改造了世界从而让世界主体化,二是人通过主观实践使得世界人化——让世界显身于精神从而让世界主体化。前者是苏格拉底的模仿论,后者是华兹华斯的表现论。无论是模仿论的文学本质观,还是表现论的相关观点,都认为写作的本质是人类创意活动的产物:它既是一种经验意义上的自我发掘,更是一种文化意义上的自由创造。换言之,模仿论主张写作是创作者对外在客观世界的模仿,这是一种低级层次的创意表达;而表现论则主张写作是创作者内在主观情感、个人思想和精神世界的激情化展现,这是一种高阶段的创意表达。由此观之,写作活动的本体实则是一种“创意表达”。

“人与动物”单元写作旨在培养“创意表达”的能力,对接语文核心素养之“审美创造”。其具体表现为:一是内容阐释的创意,在“我的动物朋友”的描写中要融入自我独特的生活体验;二是呈现方式的创意,综合多种形式和现代媒介推介“我的动物朋友”;三是思维表达的创意,在“我的动物朋友”记叙中着重体现“我”和“动物朋友”的关系和情感。

2.方法论:立足课程的“创意表达”

新课标中的“文学阅读与创意表达”学习任务群旨在要求学生尝试创作文学作品,而非培养专业的文学创作者或作家。用“创意表达”取代“文学创作”或“创意写作”这种表述,意味着新课标在淡化文学创作的专业性,突出学习的整合性与学生的创造性,即通过内容、形式和媒介等方面的创新来激发学生创作热情,调动表达欲望。传统的写作教学仅关注学生的“写作前”和“写作后”,严重缺乏对学生“写作时”所遇到困难的帮扶,对学生习作何以完成的过程性写作训练聚焦不够。“创意表达”作为语文课程的目标之一,在勾连起学生的生活经验与文学知识的同时,更唤醒学生创作的潜意识,从而发现学生的创作天赋和培养学生的思维方式。

教材编者以“文学阅读与创意表达”学习任务群的课程形态设置了“人与动物”的“活动·探究”单元,其逻辑形式是以文学作品的阅读为基础,以文学活动的实施为中心,以创意表达的能力为旨归。这种将写作活动嵌入语文学习任务群之中的写作新样态,是学习任务群理念下习作教学的系统重构。

3.实践论:学习活动的“创意表达”

学习活动视角下的“表达”(或“写作”)无疑也具备了“创意”的特质。写作学习活动是创作者与写作学习共同体中的其他人自然互动或有意交往的意义形成过程,而非写作知识的被动接受。在这一主动建构的情境之中,学习者不止是口头重复某些概念,而是能够深入理解和创意表达。具体而言,创作者从自我出发,审视自我,释放天性,形成自我个性,再从文章立意、结构、选材等方面进行自我挖掘,最终形成文章语言和形式双方面的自我表达。于创作者个人而言,“创意表达”帮助个体认识自我,纾解压力,抒写性灵,从而促进个体全面发展,提高国民素质;于国家社会而言,“创意表达”对一个人的空间想象力、语言表现力、设计构造力有极其强大的作用,从而激活社会的创造活力。

“人与动物”单元写作活动所创设的任务情境势必包括读者、目的、话题、作者、文体和表达六个要素,即“写给谁”“为何写”“写什么”“以什么角色写”“用什么形式写”等。在“我的动物朋友”的写作活动中,学生先设定任务的读者或受众,如“远房表弟”;然后限定和明确写作的目的,如“希望帮忙照看”;再设定话题和内容的范围,如“我不得不与我的动物朋友暂别一段时光”;接着设定写作场景和角色,如“黄昏之时的我”;最后设定写作的文体和类型,如“一封信”。

二、路向探寻:“创意表达”的能力培养

工作坊(Workshop)作为一种较为常见的“创意表达”教学方法,一般由教师、学生、外聘专家等成员构成,以写作知识的剖析、学生作品的研讨和个人的创作表达为教学内容,以写作知识的习得、写作能力的提高、创意作品的完成为教学目标,以写作活动目标的制订、写作知识的抉择、写作活动任务的设计、活动评价的实施为教学程序。

1.克服障碍:拟定清晰化的写作目标

表达要想有创意,学生首先要突破心理障碍,寻求精神成长。学生“不愿写”“没的写”和“不会写”的最大原因便是对写作存在认知误区和技术障碍——要么认为写作是一个神秘过程,要么存在“找不到恰当的词语”“无法开头”和“缺乏信心”等写作技术困难。拟定包含“目的”“对象”“话题”等交际语境要素的写作学习目标能驱动学生写作的发生,促成写作中“意义的生成”和“语篇的赋形”[7]。基于此,“人与动物”单元写作的目标拟定如下。

学习目标1:借鉴课文中描写动物的方法,思考作者是如何表达自己对动物的评价及观点。

学习目标2:通过归纳三篇课文中所述人与动物的关系,确定文章“人与动物和谐相处”的主题。

学习目标3:学会反思和处理人与自然的关系,带领同伴们一起尊重动物,善待生命,敬畏自然。

写作学习目标的拟定既要与单元导语中提示的总体目标一致,也要思考上位目标与下位目标之间的逻辑关联。以上3个目标均采用“动宾结构”进行表述,环环相扣,前后呼应,目标1注重语言的建构与运用,培养学生主动积累基本的语言材料和语言经验的能力,解决“怎么写”的问题;目标2聚焦写作思维能力的形成,培养学生生发、筛选、组合和排列素材并形成文章主题的能力,解决“写什么”的问题;目标3基于完成真实写作任务的现实需要,培养学生的审美情趣和文化自信,解决“写得好不好”的问题。

2.激发动机:呈现序列化的写作知识

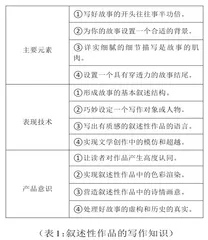

“如果你想造一艘船……你只要教他们如何渴望浩瀚的大海就行了。”(作家圣·埃克絮佩里语)要激发学生进行创意表达,帮助学生形成某一个语篇的认知图式可视为一个有效突破口。在心理科学理论中,“认知图式”即记忆中表征知识各个要素相互联系、相互作用形成的具有一定心理结构的网络。语篇的认知图式就是依据特定文体的写作思维而开发的精准得当的核心写作知识图谱。“人与动物”单元写作知识如下:

其一,“开头”“背景”“细节”“结尾”构成了叙述性作品的主要元素。以《猫》为例,作者郑振铎以第一只猫带给他“生命的新鲜与快乐”开头,将故事放置在温馨美满的家庭氛围之中,极尽笔墨描绘了三只猫的外形特征、禀性气质和命运遭遇等,最终以“我家永不养猫”为结局,带给人们有关生命、生存与价值立场的启示。其二,叙述性作品的内外形式是其言语表达的技术性体现,诸如“结构”“对象”和“语言”等。以《我的白鸽》为例,作者陈忠实记录了他与白鸽相处的点点滴滴,循序渐进地展现了白鸽由拘谨防备到信任自由的状态转变,语言朴素真挚,绘声绘色,既表现了他对生命的呵护和同情,也流露了作家内心的敏感和人道主义情怀。其三,关照“读者意识”的交际功能是叙述性作品作为最终产品的一种表征。以《大雁归来》为例,作者利奥波德引导读者从生态审美出发,将“不同时期的大雁及大雁的迁徙行为”这一审美对象放在整体自然环境之中,立足自然性、整体性、交融性和主体性原则的观察视角,谱写自然伦理,体会生态之美。

3.拓展思维:实施可视化的写作活动

创意表达的隐形形式是学生创意思维的参与,清理写作思维的阻塞,打通写作思维的通道,是将内隐的写作活动可视化的常规操作。众所周知,“灵性”是人类天赋的具有生命意识和宇宙关怀的秉性和特质[8],体现在“创意生发”环节,也表现在“写作赋形”阶段。从学生自心之内打开,投射到写作情境当中,这是开发学生灵性,提升创作心境的必经之路。基于此,“人与动物”单元写作活动设计如下:

触摸·冥想:闭上双眼,想象你在触摸自己最喜欢的动物时是什么感觉?譬如指尖、头颅、嘴唇等部位给你带来了怎样不同的感受?

聆听·觉知:闭上双眼,想象你的这个动物通过其喉咙和身体所发出的声音是怎样的?你会使用什么词语去表现你所听到的声音?

轻嗅·定心:闭上双眼,留意你的动物在某些特定时刻散发的气味的不同情状如何?请你选用酿酒师般细腻的语言形容各种气味。

细尝·思索:闭上双眼,想象一下你和你的动物发生亲吻的那一刻如何?用两行并列的单词记下你所品尝到的质感及其气味。

观看·书写:睁开双眼,从你已经写下的素材中选出那些最能够表现你的动物的词或短语,把他们组织起来,写一首诗歌或一个文字片段。

统编初中语文教材中的第四单元是典型的“活动·探究”单元,有着“阅读+实践”的价值取向。作为任务三的“记叙与动物的相处”写作活动,承接前两个学习任务而来——先是在四篇课文中体会人与动物的关系;再选择一种动物进行观察和记录,总结观察所得,丰富生命体验;最终学习本单元课文的写作手法,记叙自己与动物相处中发生的故事。上述写作活动的设计遵循的是曼陀罗法(Mandala)的操作逻辑,即将精神和智慧“聚集”起来。在上述写作活动之中,学生面对纯真的大自然,率直真诚而又无拘无束地表达自己的所见、所闻及所感,对生活经验进行再现、重组,对生活表象进行加工、转换,从而激发创意、学习写作、获得技能、完成作品并“成为作家”。

4.开发灵性:形成科学化的写作评价

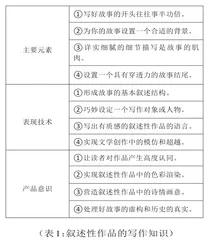

创意表达要着重培养学生审题、构思和表达的能力,既要能够挖掘和还原题目中规限的语境内容,也要能够发现和创造出一种独特新颖的语境思维,还要能够选择恰当合宜的语言构造语篇形态。那么,如何评价学生是否形成相应的写作能力呢?大致有两个标准:一看学生是否理解教师所教的写作学习元素;二看学生是否能够运用相关知识解决特定写作问题。于是,“人与动物”单元写作评价设计如下:

其中,“交际目的”侧重与阅读者的关系[9],是以培育学生“读者意识”为中心的实用论教学评价;“写作内容”聚焦于“作品成果”[10],是以作品培育为中心的客观论教学评价;“表达技巧”聚焦于作家自身[11],是以学生创作过程为中心的表现论教学评价;“语言呈现”关注与外部世界关系[12],是以仿写训练为中心的模仿论教学评价。在具体的使用过程之中,教师要结合叙述性作品的文体特点将其具体化,譬如“材料新颖”“情思独特”和“主题深刻”等。与此同时,教师还要结合初中学段的特定要求,重视学生各种规范性文体写作的过程监控,加强对学生写作思维的可视化测评和反馈等。

总之,创意写作工作坊通过曼陀罗法等方法来激发,通过文体规范等活动来训练,通过科学方法对学生的写作过程加以管控,在分析写作任务的交际语境的基础之上,弥补学生生活经验、写作经验和语文经验的不足。“创意表达”回归了真实的写作任务情境,创建了真实的写作学习环境,也需要有与之对应的写作教学评价体系。

注释:

[1][2][3][4]中华人民共和国教育部制定:《义务教育语文课程标准(2022年版)》,北京师范大学出版社,2022年,第10页,第10页,第10页,第10页。

[5]杨九俊:《“文学阅读与创意表达”任务群的理解与落实》,《基础教育课程》,2023年第1期,第20页。

[6]叶黎明:《“文学阅读与创意表达”学习任务群:关系、向度及创新路径》,《语文建设》,2023年第2期,第11页。

[7]荣维东:《我国写作教学的主要问题及其解决路径》,《课程·教材·教法》,2012年第11期,第64页。

[8]雷勇:《创意写作学的创意理论及方法研究》,2011年上海大学博士学位论文,指导教师:葛红兵,第128页。

[9][10][11][12]荣维东:《交际语境写作》,语文出版社,2018年,第64页,第126页,第89页,第189页。

本文系江苏省陶行知研究会“十四五”重点课题“促进高阶思维发展的初中大概念教学实践研究”(编号:JSTY14474)的阶段性成果。

(作者单位:江苏省无锡市新吴区第一实验学校)