探寻着眼于革命文化教育的语言实践活动路径

作者: 徐海燕

立德树人是统编版教材的重要编写理念。与以往教材相比,统编小学语文教材大量增加了革命文化类课文,累计多达40篇左右,约占小学语文教材课文总数的14%。从四年级开始,教材编有5个革命文化主题单元,足见国家对革命文化教育的重视程度。“革命文化类课文教学应给学生价值观、人生观、世界观的形成注入正能量。继承革命传统,根植红色基因,强化精神熏陶,增强爱国主义教育,是革命文化题材课文教学的价值追求和共同任务。”《狼牙山五壮士》是统编语文教材六年级上册第二单元的课文。此单元的人文主题是“重温革命岁月,把历史的声音留在心里”,要求“了解文章是怎样点面结合写场面的。尝试运用点面结合记一次活动”。《义务教育语文课程标准(2022年版)》(以下简称“2022年版课标”)指出:“语文课程应引导学生热爱国家通用语言文字,在真实的语言运用情境中,通过积极的语言实践,积累语言经验,体会语言文字的特点和运用规律,培养语言文字运用能力。”对于革命文化类课文,如何在语言实践活动中落实革命文化教育,实现语文学科工具性与人文性的统一,达成“立德树人”总目标的软着陆?笔者基于2022年版新课标理念,以《狼牙山五壮士》单篇任务群设计为例,努力探寻着眼于革命文化教育的语言实践活动路径。

一、基础型学习任务——字词版块梳理,初步渗透革命文化教育

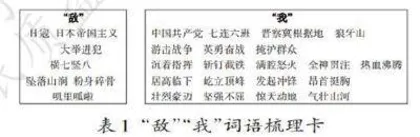

每个学年段都不宣忽视基础型学习任务。小学是打基础的阶段,字词的学习,语言文字积累与梳理,应该贯穿整个小学语文教学的始终。关于革命文化类的文学作品教学,我们在侧重培养学生“文学阅读与创意表达”之前,要先引导学生扫清字词障碍,达成“语言文字积累与梳理”的基础性目标。革命文化类课文所讲述的故事大多时代久远,远离现安生活,学生阅读起来难免会遇到各种障碍,产生畏难情绪。2022年版课标在“课程目标”的“学段要求”第二学段“识字与写字”目标中就提出以下要求:“对学习汉字有浓厚的兴趣,养成主动识字的习惯,有初步的独立识字能力。能用音序检字法和部首检字法查字典、词典;能感知常用汉字形、音、义之间的联系,初步建立汉字与生活中事物、行为的联系,初步感受汉字的文化内涵。”第三学段“识字与写字”目标中提出:“有较强的独立识字能力。”基于以上认知,在处理本篇课文“识字与写字”版块时,笔者设计了“在‘敌’‘我’的词语阵地,感受壮士魅力”的语言文字积累与梳理的实践活动。

六年级学生有较强的独立识字能力,通过预习,能自主梳理出分别描写“敌”“我”的相关词语。在梳理过程中,学生既归类积累了语言,又初步构建起对“敌”“我”的情感认知,产生对五壮士英雄壮举的崇敬之情,无形中诱发了学生内心深处的英雄情结,为革命文化教育的培养奠定了良好的情感基础。学生梳理出来的版块大致如下表1:

学生在梳理的过程中,自然会对不理解的词语产生质疑,尤其是一些陌生化的词语,如“日寇”“日本帝国主义”“晋察冀根据地”“游击战争”等,这些与革命文化息息相关的词语,可引导学生通过查找资料、观看影视作品等相关媒介,填补革命文化类课文与学生在生活、思想、情感上的沟壑,为深度品悟课文中英雄人物的精神做好铺垫。了解了与故事相关的背景知识,学生在积累“敌”“我”阵地中的相关词语时,就能充分感受到虽敌众我寡兵力悬殊,但五壮士却用英雄壮举夺取了战争的胜利,这样的壮举可歌可泣。此时的语言积累,学生充分感知到字词的温度,触摸到英雄的脉搏,水到渠成地激发起对五壮士满腔的崇敬之情。

二、发展型学习任务群——依托任务情境,着重落实革命文化教育

“革命题材类课文相对于学生而言,存在‘时代的鸿沟、历史的代沟’,面临着与学生生活经验疏离、情感共鸣隔离等现实问题。因此,以儿童立场而非成人立场来审视、解读、施教革命文化类课文,成了必然选择。”知识具有情境性,学习是情境化的实践。特级教师吴淼峰指出:“情境的直观性、氛围感,情境的综合性、代入感,对于学生身临其境地理解故事、设身处地地理解革命文化并审辨当下的生活,具有积极意义。”2022年版新课标提出的语文学习任务群的设计,正恰逢其时地帮助学生解决学习革命文化类课文的现实问题,课标指出:“义务教育语文课程内容主要以学习任务群组织与呈现。设计语文学习任务,要围绕特定学习主题,确定具有内在逻辑关联的语文实践活动。语文学习任务群由相互关联的系列学习任务组成,共同指向学生的核心素养发展,具有情境性、实践性、综合性。”特级教师盛新凤认为:“任务群教学的关键是要提出‘任务’去驱动学生的学习。任务的提出要有挑战性,能搅动学生语言学习的力度和强度,促进学生高阶思维的发展;要契合学生的最近发展区,使学习的难度控制在‘跳一跳摘果子’的状态。”对于革命文化类文本,任务群情境性、实践性、综台性的特点,可以拉近学生与故事人物的心理距离,贯通先辈的“他”与学生的“我”的心灵契合,从革命英雄身上汲取自我成长需要的精神力量和成长动力。笔者结合课标理念,深度解读文本,围绕单元人文主题和语文要素内容,设计出“重温革命,致敬英雄”的学习主题,以及由四个子任务组成的单篇课文发展型学习任务群,力求引导学生在具体的语文实践括动中,浸染革命精神,学习革命文化。

(一)在整体感知的梳理中,感受革命文化

任务一:化身侦察兵,言简意赅赞英雄。

此环节主要是引导学生在整体感知的梳理中,感受革命英雄的崇高精神。统编教材课后习题是教材编写的一大亮点,它主要从“整体感知”“品词析句”“学习表达”“拓展延伸”等方面,给教师提供全方面的教学指导,给学生创设多角度的助学系统。《狼牙山五壮士》课后第一习题内容如下:

朗读课文。根据课文内容填一填,再讲讲这个故事。

接受任务一( )—( )一( )一跳下悬崖

教师在整体感知的具体教学环节,便可结合以上习题,引导学生聚焦关键句,用小标题的方式梳理故事的脉络,形成一个简单的故事脉络思维导图。基于以上学情,笔者为学生创设了一个角色——七连侦察兵。学生化身七连侦察兵,在虚拟的战争情境中,以侦察兵的身份,将侦察到的“六班与敌人的战斗动态”,向七连连长汇报。由于战争激烈、时间紧迫,随时有敌人来反击,所以侦察兵的汇报必须言简意赅,要用简短且有力的语言汇报真实的战况。此环节学生借“梳理文脉”的思维导图,再以侦察兵的所见所闻所思,通过“重组、建构积极语言”,用符合侦察兵角色的语言实践表现出来,凸显战争的当下情境,展现六班战士的英雄气概,从而感受革命先烈伟大的精神世界。这样情境化的任务驱动,巧妙地将枯燥的“概括训练”转化为学生感兴趣的角色实践活动,在课堂教学中大受学生欢迎。

(二)在语文要素的达成中,体会革命文化

2022年版新课标在“文学阅读与创意表达”任务群第三学段学习内容中指出要“阅读、欣赏革命领袖、革命先烈创作的文学作品,以及表现他们事迹的诗歌、小说、影视作品等,感受革命领袖、革命先烈伟大的精神世界和人格力量,认识生命的价值;运用讲述、评析等方式,交流自己的情感体验”。“革命文化类课文数学的一个重要使命,就是给正处于价值观、人生观,世界观的形成关键期的学生以正能量,根植红色基因,秉承革命传统,培养学生爱党爱国爱领袖的情怀。但是这样的人文教育不能凌空蹈虚,而要立足于单元语文要素和文本的语言文字而进行。”《狼牙山五壮士》所处的单元,语文要素是“了解文章是怎样点面结合写场面的。尝试运用点面结合记一次活动”。“什么是点面结合?在写作学里,是这样解释的:点面结合属于写作手法的一种,也是较常见的一种,是指把详写和略写相结合,即‘点’的详细描写和‘面’的叙述或概括性描写的有机结合。‘点’可以突出重点,体现深度;‘面’可以顾及全局,体现广度。点面结合,可以既有深度又有广度地反映人事景物的形象状态,充分表现思想、抒发感情。”因此,笔者设计了“化身名演员,惟妙惟肖演英雄”和“化身名导演,点面结合组镜头”两个学习任务,力图将单元语文要素“了解文章是怎样点面结合写场面”与单元革命文化教育“感受革命领袖、革命先烈伟大的精神世界和人格力量,认识生命的价值”有机融合,实现工具性与人文性的统一。

任务二:化身名演员,惟妙惟肖演英雄。

《狼牙山五壮士》教材中课后第二习题如下:

读下面的句子,注意加点的部分,体会五位壮士的英雄气概。在课文中画出类似的词句,和同学交流。

为了不让敌人发现群焱和连队主力,班长马宝玉斩钉截铁地说了一声:“走!”带头向棋盘陀走去。战士们热血沸腾,紧跟在班长后面。

他刚要拧开盖子,马宝玉抢前一步,夺过手榴弹插在腰间,猛地举起一块大石头,大声喊道:“同志们!用石头砸!”

如何引导学生在具体的情境化语言实践任务中,聚焦对人物的语言、动作、神态等具体的“点”的描写,并品悟出这些“点”的描写对展现人物性格、人物精神的好处?笔者在学生熟读课文,了解故事主要内容的学情下,给学生安排了个虚拟的角色——位演技高超的著名演员;创设了一个适宜的任务情境——请你从五壮士中,挑选一个角色来表演;完成一个具体的活动——你觉得怎样演才能充分展现这位壮士大无畏的英雄气概?试着演一演。

这个子任务侧重引导学生关注对人物个体的“点”的描写。在教学过程中可依托下面的表2“我的角色卡”,指导学生抓住角色的动作、语言、神态等方面感受壮士的英雄形象,领悟革命先烈伟大的精神世界和人格力量。

“我的角色卡”实质上是将课后第二习题情境化、具体化、实践化,将语言的品悟转变为有依托、有抓手、有情境的具体可感的语言实践活动。每个演员选定好自己的角色,完成“我的角色卡”内容,运用讲述、评析等方式,探讨如何把角色演“活”,如何让角色立起来?学生在讲述、评析、表演等实践活动过程中,聚焦了人物描写的细节,把对五壮士个体的“点”的描写放大,从而走进文字深处,走进人物内心,对人物性格、行为、形象做了一番深度的品味与揣摩,充分体会到“点”的描写对人物性格展现的独特魅力。学生在实践中逐渐感悟到五壮士英勇豪迈的精神世界,通过演一演,再联结自我,让英雄的精神之炬引领自己的精神世界,让壮士真正“活”在自己的心里。

任务三:化身名导演,点面结合组镜头。

学生仅仅感受到对个体“点”的描写的魅力是不够的,正如一部好的影视作品,缺少对整体恢弘气势的镜头布局,一味地聚焦、特写,定会缺乏格局,令观者留下遗憾。课后题也明确提出了引导学生体会“点面结合写”的好处。笔者设计的“化身名导演,点面结合组镜头”这一子任务,将品析语言的语文实践,巧妙地转换成一个情境性任务。现在学生的角色转变为“著名导演”,任务是“请你来拍《狼牙山五壮士》这部剧”,具体的实践活动是“你会怎样组合这些点的镜头和面的镜头,为什么要这样组合?”这样的学习任务,把学生变成了学习的主动者,在虚拟的拍摄情境中,思考如何安排“点”与“面”的布局,感悟点面结合的好处——既能细致描摹每一位英雄的音容笑貌,又能从整体刻画五壮士英雄本色、壮士情怀。此环节,学生从全方位不同的视角来读懂五壮士,更增添了对英雄的崇敬之情,为形成正确的人生观、价值观产生了积极、深远的影响。

(三)在言语表达的内化中,传播革命文化

2022年版新课标指出:“文化自信是指学生认同中华文化,对中华文化的生命力有坚定信心。”学生通过学习革命文化类课文,认同革命文化,笃定革命文化,吸收革命文化,内化革命文化,方能产生充分的革命文化自信,成为革命文化的传播者。正是基于培育文化自信的目标,笔者设计了以下子任务。

任务四:故事小达人,点面结合讲故事。

根据心理学家的研究,“能理解的语言”和“会运用的语言”,是个体学习语言过程中的两个不同层次的水平,能理解但不会运用的语言是消极语言,能理解又能运用的语言是积极语言。对于革命故事类课文,教学过程中为学生搭建语言运用的平台——讲讲熟悉的革命故事,正是力图通过讲故事的实践活动,架起“理解语言”与“运用语言”的桥梁,引导学生努力将消极语言转化成积极语言。笔者在教学《狼牙山五壮士》一文后,由六年级学生组织一次“革命故事我来讲”的比赛活动。六年级学生挑选一个熟悉的革命英雄故事,运用点面结合的方法讲故事,先在班级初赛,评选出10位故事小选人,分别讲给1-5年级的学弟学妹们听。设计“故事小达人,点面结合讲故事”这一子任务,恰是为学生措建一个将消极语言转化成积极语言的实践平台。在讲故事的语言实践活动中,学生不断地提取储存在大脑里的语言信息:有积累的丰富词句;有对革命英雄个体的点的具体描写方法;有点面结合的构段构篇方式……在讲故事的语言实践活动中,学生不断地用革命英雄人物的崇高品质审视自我,贯通革命英雄与自我的心灵契台,不断地从革命先辈身上汲取自我成长需要的精神力量和不懈动力,让信念之火激励理想,让精神之炬引领人生。对于听故事的学生来说,在听故事的语言实践活动中,革命精神、革命文化正如春日里播撒的种子,悄然地在每个孩子内心深处生根、发芽……

革命题材类文本,本身就是立德树人的典型材料,只要老师心中时刻不忘革命题材类文本“文道统一”的教学价值,以革命文化教育的人文主题为主线,以渗透语文要素的语言实践任务群为抓手,定能构建言语实践与革命文化教育水乳相融的美好学习生态。