化性起伪,学习之道

作者: 王婷

[教材分析]

《劝学》为统编版高中语文必修上册第六单元第一课,该单元是“思辨性阅读与表达”学习任务群的学习单元之一。单元要求以“学习之道”为核心,通过梳理、探究和反思,形成正确的学习观,改进学习方法,提高学习能力。《劝学》是我国古代探讨学习问题的名篇,是一篇文言议论散文,主要探讨学习的重要性、学习的态度和方法,与我们现在所说的“终身学习”“合作学习”“创造性学习”“学会学习”等有很多相通之处。因此,我们的教学应当引导学生结合当下的学习生活,思考古人的观点、态度在今天的现实意义,为我所用,助力自己的成长。

[学情分析]

本课教学对象是高一年级上学期的学生,高一的学生在小学和初中阶段已经学过了不少文言文,对文言文知识有了一定积累,具备了结合课下注释和工具书疏通文意的自主学习能力,为此次教学的开展奠定了一定基础。《劝学》是学生进入高中阶段后所学的第一篇古代议论性散文,高中阶段对文言句式的掌握及用法有较高要求,学生对部分虚词用法、文言句式的掌握不到位,因此,教师要注意从简到难来循序渐进地展开文言文阅读教学。

[教学目标]

1.掌握重点文言词句的意义和用法,梳理积累连词“而”的语义关系;

2.理清文章结构,把握作者的观点及其论证方法,学习有针对性地表达观点的方法;

3.结合学生自身独特的学习体验,形成具有个性化的“学习之道”。

[教学重点]

理清文章结构,把握论证思路。

[教学课时]

3课时。

[教学方法]

思维导图法,问题驱动法,小组讨论法。

[教学过程]

任务1:理解文本,积累文言

一、导入

“青出于蓝而胜于蓝”“锲而不舍”是同学们耳熟能详的词语,这两个成语给我们什么启示呢?今天我们走进《劝学》,看看这些词语的具体含义。

二、课前预习检查

1.教师在PPT出示去掉标点符号的课文原文,抽学生朗读,老师引导学生纠正读音,注重节奏、强弱和韵律。

2.教师范读课文。

三、读懂文意,理解文本

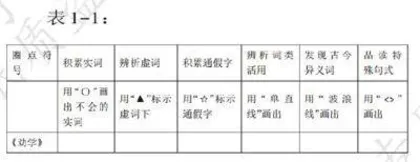

1.学生采用圈点批注法,结合注释与工具书解决疑难字词,梳理积累课文的文言知识,自主完成本课的文言词句数据库(表1-1),老师适当补充。

2.请四位同学将自己预习时整理的通假字、古今异义、词类活用、特殊句式采用思维导图的形式写在黑板上,其他同学自行画在本子上。教师查看学生整理的文言文语言现象。

学生采用思维导图梳理的文言知识点,如图1:

3.以开火车的方式请学生翻译课文,就学生在翻译过程中所产生的疑问和所遇的难点,师生共同交流讨论来解决。

4.引导学生梳理积累文章中出现频率较高的连词“而”的语义关系(表1-2)。学生回答后,教师进一步补充:

5.布置作业,学生在课下抄写课文的名言警句,教师引导学生把课文内容转化为自己作文中的例子,为作文积累写作论据,下次课堂进行分享。

教师示范——善于积蓄;

荀子说:“不积跬步,无以至千里;不积小流,无以成江海。”人生,就是在不断积累中成熟,在不断积累中丰满。积累的过程是艰辛而漫长的,要有恒心与毅力,才能达到积累的最高境界。水滴石穿,始信厚积薄发之功。学习需要积累,一点一滴地积蓄力量,每天积累一点点,才能量变引起质变,才能不鸣则已,一鸣惊人;人生亦是如此,只有每个阶段的坚持与积累,生命才能于内里的丰盈中绽放出最美的花朵。

[设计意图]

文言文是优秀传统文化的代表性产物,学生与传统文化的交往很大程度上是在和文言文的对话过程中建立起来的。学生和文言文存在语言隔膜,通过朗读可以减少隔膜,走进文本。学生自己梳理文言文现象,充分发挥学生自主意识,针对学生不能理解的字词老师着重讲解,帮助学生更好地读懂文意,把课堂还给学生,提升教学效率。文言文中的知识点比较多,学生对虚词、通假字、古今异义词、特殊句式等进行探究、梳理、分类,学生通过自己的理解自行归纳句式特点、特殊字词,小组之间共同合作,用“思维导图”层级展开的方式画出自己归纳总结的网状框架知识图,将复杂、零碎的文言知识点用最直观的方式呈现出来,“化零为整”,明确逻辑关系,对文言知识教学进行科学地整合,打破了过去传统文言文教学中文言知识之间的零碎、散乱的现象,帮助学生建立完整的知识体系,引导学生系统地学习文言知识,激发他们的学习兴趣,提高文言文教学的效率。学生读懂文意后,进一步加深对文本的理解,让学生学以致用。议论文写作需要事实和例子来作论据,支撑文章的观点,因此教师不妨提示学生在学习文章时,有意识地从这些文章中积累素材。写作中使用举例论证时,教师引导学生把课文内容转化为自己作文中的例子。学生在加工、重构的过程中,能进一步加深对文章内容的理解,同时其理性思维和逻辑思维也得到了定的锻炼。

任务2:把握文章脉络,学习论证艺术

一、复习旧课.导入新课

上一节课我们已经对《劝学》文章中的文言知识进行了梳理总结。同学们对本课的文言知识都掌握了吗?同学们掌握得怎么样,我来考一考就知道了。下面我们来进行一场有奖抢答赛。老师在PPT上展示第一节课所学的重点文言字词、句式。

二、梳理结构,把握作者观点

1.解读文题和明确文体。

[教学预设]

师:《劝学》这个题目是什么意思,谁来给大家解释一下呢?

生:“劝”指的是勉励。题目的意思是勉励他人学习。

师:这篇文章是什么类型的文章?说说你对这类文体的认识。

生:这是一篇议论文。议论文三要素是论点、论据和论证。

2.通读课文,小组合作填写下表,找出作者所针对的问题、观点与论证方法、论据。

3.引导学生绘制《劝学》的思维导图,从论点、论据、论证方法等角度思考,梳理文章论证结构,理清作者行文思路,梳理课文段落层次间的逻辑关联,对绘制的好的学生进行表扬并展示作品。

[教学预设]

师:本文的中心论点是什么?

生;第一段,学不可以已,开门见山。

师:作者是从那几个方面来论述中心论点的?

生:第二段:学习的意义:第三段:学习的作用:第四段:学习的方法和态度。

师生画出《劝学》的结构思维导图,如图2:

4.师生互动探讨课文的段落层次,画出段落思维导图,学生合作探充分析文章论证方法,教师适当补充论证方法的知识。

[教学预设]

(1)分析第二段内容,老师层层设问,小组讨论,教师适当点拨,并用思维导图概括出段落内容。

师:第二段论述学习的意义,如何论证的?

生:用了比喻论证方法,三个比喻来论证学习的意义。

师:这三个比喻有什么共同点?

生;事物都发生了改变(颜色,温度,形状)。

师:发生了那些变化?

第一层:蓝——胜于——青(取之于蓝),水——寒于——冰(水为之),说明事物经过定的变化,可以提高。

第二层:“直木为轮”,说明事物经过一定的变化,还可以改变原来的状态。

第三层;受绳——木直,就砺——金利,说明:肯下功夫,必见成效,可以改变自己。

师:“木受绳则直,金就砺则利”,这里也是用比喻来论证,和前面的比喻有什么区别?

生:目标更明确了,要改变到什么程度,提高到什么水平。这里明确地指出,木受绳后要变直,金属的刀具靠近磨刀石要变锋利。君子的目标是智慧明达,行为没有过错,他是通过向外广泛地学习,向内每天对自己检查,才达到的知明而行无过。

师:“君子博学而日参省乎已”有一个字非常重要,请大家找出。

生:“日”,他强调每天都应这样,要坚持下去,和中心论点相呼应。

教师小结:荀子强调后天学习的重要性,同学们也要广泛地学习,每天对自己检查、省察,通过不断地学习,我们也会慢慢地去“恶”近“善”,逐步靠近君子或成为君子,甚至超越君子。

让学生用思维导图概括第二段的主要内容,如图3:

(2)分析第三段内容。

师:第三段论述了学习的作用,用了什么论证方法?

生:比喻论证。跂而望——登高博见;登高招——见者远;假舟楫——绝江河,假舆马——致千里,顺风呼——闻者彰,说明学习的作用在于弥补自身不足。

师:这几个比喻有什么共同的地方?请用原文中的话来回答。

生:君子生非异也,善假于物也。

师:这些比喻句是为了论证学习的哪一方面进行劝学的?

生:“跛而望不如登高之博见”,只有摆正“学”和“思”的关系才能使学习产生显著效果;“登高而招”“顺风而呼”“假舆马”“假舟楫”四个比喻,阐明了在实际生活中利用和借助外界条件所起的重要作用,从而说明人借助学习,就能弥补自己不足,取得更显著的成效。君子所以能超越常人。

教师引申:在学习和成长过程中,每个学生都具各一些有利条件又面临许多不利条件,每个学生都有过利用和创造有利条件努力克服不足的经历,在学习和生活中不断的提高自己的修养。请同学来分享一下自己利用和创造有利条件,努力克服不足的经历和感受。

让学生用思维导图概括第三段的主要内容,如图4:

(3)分析第四段内容。

师:学习既有意义又有作用,咱们采取什么方法学?请从原文找答案。

生:积累、坚持、专心。

师:你从哪里找到这些方法的?

生:从“积土”“积水”推论到“人的积德”,正面论述积累的作用,说明学习上的成就是不断积累起来的。“不积跬步”“不积小流”从反面说明如果不积累就不能达到远大目标。这是本段第一个层次,说明学习要积累。“骐骥”“驽马”对比,“骐骥一跃……功在不舍”,说明主观条件的好坏,不是学习的决定因素,坚持不懈才是学好的关键:“锲而不舍”,“锲而舍之”对照,“锲而舍之……金石可镂。”说明只有坚持不懈、持之以恒,才会有所成就,要坚持不懈才能做到积累。蚓和蟹两个比喻,正反对比,“蚓无爪牙之利……用心躁也。”说明要专一才能做到积累。

师:该段运用了什么论证方法?这三种学习方法的顺序可以调换吗?

生:比喻论证,对比论证;不可以,积累引出坚持不懈,想要达到更高的境界,就要有专心的品质。由浅入深,层层推理,论证非常严密。

让学生用思维导圈概括第四段的主要内容,如图5:

最后,画出全文的思维导图,思维导圈的样式可小组自由设计,如图6:

三、学后实践

结合思维导图背诵《劝学》全文。让学生模仿课文的论证方法,在文中任选一种进行仿写。

[仿写展示]

积丝成衣,体暖生烟;积木成林,生态兴焉;积泥成厦,而初心不改,国民兴焉。故不积点滴,无以成汪洋;不积细碎,无以圆心梦。

[设计意图]

学生明确这是一篇论说文,从《劝学》的中心论点出发,由中心论点确定主题,由中心论点发散分论点,确定分论点为子主题发散出支干,再由分论点为中心将每一段落的内容延申,学生将对《劝学》的知识结构构建思维框架,促进结构化思考,优化《劝学》的知识结构脉络,提高学生的分析能力和思维能力,然后以小组代表汇报的方式进行展示,小组之间相互交流,碰撞出思维的火花,又可以看到别人的优点反思自己的缺点,不断完善自己的思维导图,进而提升自己的思维能力和对本文的理解。思维导图是学生学完后,学生依据自己的感悟对所学内容的所有理解,关键词是学生理解的《劝学》所有要点,线条是学生对《劝学》结构的理解。“思维导图比纯文字或图书给人的感觉更加直观,更有利于学习者快速获取信息和提高记忆速度。”学生依据图文结合记忆,看到关键词会自然而然的思维发散,联想到关键词都代表《劝学》里哪些内容,联想到线条都代表《劝学》怎样的论证思路,一眼看到思维导图就能触发记录时各种思维整理、文本梳理等回忆,让背诵变得更简单,提升学生的记忆力,而随着知识的积累,学生还可以再继续补充延展。思维导图的绘制可以让学生把握文章的论证思路,把握作者观点,了解论据以及论证方法,让学生快速明晰文章的论证结构,把握文章脉络逻辑,学习文章的论证艺术。也可以从图中观察学生对文本的思维方式和结构,以此来有针对性地对学生的思维进行训练和指导。让学生在文本意义建构的阅读基础上适时发散他们的思维,让学生模仿课文的论证方法,进行仿写,深化对论证方法的理解,实现论证方法的迁移与使用,更好巩固课内学习。