“尝试写小说评论”教学设计

作者: 黄媚

[教材分析]

“尝试写小说评论”是统编本高中语文选择性必修中册第二单元的写作学习任务。此单元对应“中国革命传统作品研习”学习任务群,人文主题是“苦难与新生”,小说作品包括《荷花淀》《小二黑结婚(节选)》《党费》。

“小说评论”属于“文学评论”议论文体的写作范畴,“尝试写”是对高中学生能力层级的规定,对标《普通高中语文课程标准(2017年版2020年修订)》中语言建构与运用、思维发展与提升等学科核心素养,有着鲜明的高考现实指向。“小说评论”早在2005年语文高考(湖南卷)已有考核,要求考生从语言、肖像、侧面描写任一角度简析《贝多芬:一个巨人》。2021年八省联考(模拟卷)对接新课标要求,设题:“如欲以‘一则“新世说”’为题写一则《国文教员》的小评论,请结合文本,列出评论要点。”引导学生从人物、时代内容、语言、文体、小说创作观念等角度评论小说。近几年,高考全国卷也有测评小说评论的倾向,如以“冰山理论”“故事新编”等评论视角,考察学生对文本的理解程度。因此,作为落实学科核心素养和凸显高考选拔功能的重要测评要素,“尝试写小说评论”是“教学评一体化”理念指导下的应有之义。

[学情分析]

“尝试写小说评论”面向高二学生,他们在高一阶段已经初步掌握“文学短评”(必修上册第三单元)的文体知识和写作要点。基于此,笔者设计了“小说评论”课前调查清单,从结果反馈来看,学习难点集中体现在以下三个方面:1.难以确定“这一篇”小说独到的评论点;2.“叙”“议”联结松散,分析、议论感染力和说服力不足;3.写完不知如何诊断、修正等。因此设置了两个任务:一是解决“这一篇”“写什么”的问题;因体依文,聚焦“这一篇”定点;二是解决“怎么写”和“写得如何”的问题:措建支架,诊断修正促升格。

[教学课时]

2课时。

第一课时因体依文,聚焦“这一篇”定点

[教学目标]

确定“这一篇”小说独到的评论点。

[教学条件分析]

内部条件:经由必修上册第三单元“文学短评”的写作学习,学生已有短评的文体意识,能够结合以往学过的小说,总结出小说情节、人物、环境等基本评论点。

外部条件:执教者具备阅读、评论小说的专业知识和指导层级阅读的教学力,会适时运用技术支架指导学生以旧知带新知,形成对“这一篇”小说的独特认知。

[教学步骤]

一、激发动力

同学们,喜欢旅游吗?(生:喜欢)当过导游吗?(生:没有)读小说,就像作为一名游客进入到作者的世界和他一起旅游,这也是古人鉴赏作品所讲的要“入乎其内”。而评论小说则要“出乎其外”,需要我们当好导游角色来帮助读者领略小说的奥妙。评论的基础是对小说的深度理解,如果对小说一知半解或囿于小说四大件(情节、人物、环境、主题)的固化理解,那样只能做一个“蹩脚导游”。现在,让我们先从做一个合格的游客开始,以《荷花淀>为例,对小说做三个层级的理解。

二、呈现材料

对比性材料;《荷花淀——白洋淀纪事之二》(选自孙犁《白洋淀纪事》)

佐证性材料:《乡土中国》(费孝通)

三、指导学习

1.通识性阅读:了解小说的情节、人物、环境、语言等基本评论点。

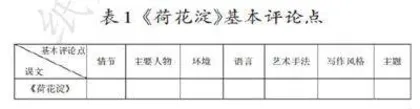

布置任务:填写表1,如有其它角度,请在空白处补充。

学生示范;《荷花淀>的情节简单,即“夫妻话别——探夫遇敌——助夫杀敌”,没有波三折的反转,也没有出乎意料的结局。主要人物是水生嫂和其他女人们,作者塑造了一群个性鲜明的美好女性。荷花淀具有诗情画意的特点,也反映了孙犁诗化小说的写作风格等。

2.聚焦性阅读:探讨小说突出、独有的评论点,纵深挖掘其价值。

布置任务:你认为《荷花淀》“这一篇”独到的评论点是什么?如何深入理解?

教师示范:《荷花淀》1-3段的环境描写非常有特色。苇叶、荷花、荷香等景物让我不禁想起朱自清笔下的《荷塘月色》,同样宁静、和谐、美好。孙犁本来是要写白洋淀中的一次战斗,但他却回避了战争常见的血腥和残酷,独辟蹊径选择了诗情画意的荷花淀,以承载他对战争中人、事、情的思考。可谓是本篇一绝。

学生成果①:我关注到了语言中的特殊句式。如倒装句“怎么了,你?”,为什么孙犁要把“怎么了”提前?我想是水生嫂看到水生笑得不像平常,出于对他的关心才急切脱口先问发生了什么重大事情,而后才补上称呼的。这和老师平时强调的话语信息前置原则一致,说话人有意或无意会把最重要的信息前置,以达到突出的效果。《祝福》里的“祥林嫂,你放着罢!”和“你放着罢,祥林嫂!”句式不同,后句更能显示出四婶对祥林嫂身份的厌弃和嫌恶,直接摧毁了祥林嫂活的希望。

学生成果②;《荷花淀》中的“笑”有深意。“水生娌抬头笑着问”,这里我们看到了一个温和、体贴的妻子;还有女人们的两次“说笑”都让我觉得她们如此可爱,尤其最后一次“说笑”竟是在刚刚经历一场生死战斗后!孙犁对他笔下代表着真善美的女性是偏爱的,从“笑”字可见一斑。

3.批判性阅读:学会于无疑处质疑,争取对小说有创新性的评论点。

布置任务;小组台作,对比阅读《荷花淀》《荷花淀——白洋淀纪事之二》,找出教材文本对书文的改动之处,你认为哪个更合理?为什么?完成表2。

教师解读:对比版本差异,是挖掘小说独特评论点的路径之一。此环节意在鼓励学生大胆假设,谨慎求证,培养学生于无疑处质疑的批判性精神、创造性思维。

学生尝试①:第二句的“也”字去掉更合理。去掉“也”之后的前后文语词逻辑变得更加对称:“要问白洋淀有多少苇地?不知道。每年出多少苇子?不知道。只晓得,每年芦花飘飞苇叶黄的时候……”这样衔接更紧密。加上“也”后会弱化“不知道”的力度,难以达到第一个“不知道”(苇地有多少)的感叹程度。

学生尝试②:第三句的逗号去掉更合理。既然是要紧的话,一口气全部说出不加停顿才更符合语境和人物性格。

四、落实训练

请同学们依照《荷花淀》的三级阅读支架,完成以下任务:

1.《小二黑结婚(节选)》

通识性阅读:参照表1完成。

聚焦性阅读:赵树理的乡土语言特色:二诸葛和三仙姑的人物形象等。

批判性阅读:①联读《乡土中国》(费孝通).你对乡土社会公共秩序的权威性有何更深刻的认识?②以现代社会的视角,如何评价三仙姑弄回“长辈人的样子”这一改变?

2.《党费》

通识性阅读:参照表1完成。

聚焦性阅读:黄新“柔中带刚”的女性形象;“咸菜”物象的反复出现等。

批判性阅读:黄新抢过女儿手里的那根咸菜,宁愿委屈女儿也要将咸菜送往山上,你怎么看这一行为?

3.从《荷花淀》《小二黑结婚(节选)》《党费》中任选一篇,聚焦“这一篇”定点,写一段350字左右的小说评论。

五、评估总结

一篇好的评论,一定是以对作品的深度研读和深刻理解为前提的。在本节课,学生通过教师搭建的三级阅读支架学会了阅读方法,明确了小说评论的基本要素,明晰了如何聚焦“这一篇”独特的评论要点,并主动运用批判性思维“再走一步”,思考具有创新性的评论点。基于此,学生对小说评论已经有了聚焦定点意识,也激活了为定点寻找理据的思维习惯,这对第2课时的学习大有裨益。

六、迁移巩固

回顾《祝福》,确定“这一篇”的评论点,写一段350字左右的小说评论。

第二课时搭建支架,诊断修正促升格

[教学目标]

1.理解结构支架“论证=中心句+概述介绍+证据分析+推理结论”的使用规则,并能使用支架诊断和修正叙议结台松散的评论文段。

2.依据评价量表“文本阅读层级”“定点独有性”“叙议结合联结度”“段落逻辑性”四个维度,完成整篇小说评论的写作,并展开自评、组评、师评。

[教学条件分析]

内部条件:学生具备了聚焦“这一篇”独到评论点的能力,能够写出一段有叙有议的评论,但叙议结合不够紧密。

外部条件:执教者深入了解叙议结台的概念内涵和写作路径,能提供结构支架和量表支架,改进学生写作质量。

[教学步骤]

一、激发动力

同学们,找到“这一篇”独到的评论点只是第一步。如何写出叙议结合紧密,凸显理性高度的评论文段才是关键。这节课我们就来学习如何写出好的文学短评,上课!

二、呈现材料

分析性材料:《试谈<荷花淀>的语言特色》

阐释性材料:文学短评写作要做到有理有据,必须“叙议结合”。“叙”是对原文的概括、简介等,“议”是分析和评价,分析是对作品思想内容或艺术特色解释的过程,评价是通过分析获得的结论。“叙议结合”要求高于“有叙有议”,区别关键点在于分析的质量。巧妙运用证据分析文本,借助有联结功能的分析性句子使叙述和评价更紧密,达到“叙议结合”紧密的目标。

三、指导学习

1.梳理范文,以“水腥味”评论点为例提炼叙议结合的结构支架,完成表3。

教师提示:论证的过程即叙议结合的过程。如果想使叙议结合紧密,则要分析出哪些句子承担了何种功能,每个功能句之间如何衔接。

学生讨论:①中心句:以带着“水腥气味”的新鲜比喻,描绘白洋淀“水腥气味”的生活,是《荷花淀》叙述语言的特色之一。②概述句:比如写突然遭遇敌人的青年妇女们摇船速度的“飞快”……③文本证据句:两个比喻,似乎都在强调速度之快,而细加分析,则可看出区别……。④结论句:小说选用的喻体……带有新鲜的“水腥气味”,又很好地表现了水乡人民“水腥气味”的生活内容,增强了作品浓郁的地方色彩。

教师提问:由此,叙议结合紧密的结构支架可以提炼为?

学生总结:论证=中心句+概述介绍+证据分析+推理结论

2.运用提炼的结构支架,诊断并修订第1课时的评论文段作业。

学生段落原文:对话讲究合作,违背合作原则之处必定隐含深意。(中心句)水生夫妻二人的第一次对话共有5组。第一组对话中水生没有直接回答妻子的问话,第二组对话中永生简单回答“还在区上”后迅速转掌握对话主动权,连问两次“爹哩”“小华哩”。直到妻子发现水生的不平常,询问“怎么了,你?”后,水生才小声道出明天要去大部队上的事情。(概述介绍)这里面蕴涵了夫妻二人的交锋,也体现了二人体贴对方的真情。(推理结论)

论证问题;只叙不议,概述后直接推理结论,叙议之间联结松散。

学生改正后:对话讲究合作,违背台作原则之处必定隐含深意。(中心句)比如水生嫂直接问:“今天怎么回来得这么晚?”“他们几个哩?”“他们几个为什么还不回来?”按照对话合作原则,水生应该在水生嫂第一次询问的时候就给出直接确定的答案:“我们开会决定明天要到大部队上去了。”水生中间却用“爹哩?”“小华哩?”转移话题,意图何在?(概述介绍+证据分析①)夫妻中间暗暗的交锋在此可见一斑。这中间,我们一方面看到了妻子的温柔贤惠和对丈夫的关心,另一方面,也将丈夫因心虚而不敢直言事宴的形象描写出来了,心虚不代表作有亏心事,而是对妻子的愧疚。(证据分析②)看似交锋,实则是二人美好感情的写照。(推理结论)

四、落实训练

1.请选择《小二黑结婚(节选)》《党费》进行小说评论写作的同学们,依照评论《荷花淀》的结构支架,诊断并修正自己的评论段落。

2.请同学们结合两个课时的学习内容,在段落评论的基础上,完成一篇800字左右的小说评论。并依据评价量表(见表4)进行自评、组评、师评三维评价,给出过程性诊断建议。

五、评估总结

本节课主要通过分析小说评论的范文,引导学生提炼出使叙议结合紧密的论证结构支架.进而实现段落的自我诊断、修正。评价量表支架则服务于“由段落到篇章”的小说评论,对全文各个关键点的写作都有了可视化的支架式指导。如果学生可以遵照要求完成循序渐进的任务,小说评论的写作将进入新阶段。

六、迁移巩固

联读《祝福》《孔乙己》《阿Q正传》,以“看客”为评论点,写一篇800字左右的小说评论。

[教学设计亮点]

1.以真实问题为导向,尊重学情设置任务。课前问卷调查将老师“教的活动”转变为学生“学的活动”,充分尊重学生学习“文学短评”的真实学情,针对性设计聚集定点和写作升格的任务、活动,让学生有获得感。

2.顺应学生认知规律,契合写作推进流程。读是写的基础。三级阅读逐步推进学生对文本的深度理解,让学生挖掘到“这一篇”的独到评论角度。写作要由段落到全文,让学生在典型真实的段落范例中实现由易到难程度的诊断修改,这符合学生学习的发展规律。

3.提供写作支架,让写作可视化、过程化。材料支架拓展了学生阅读视野,让学生在比较中接近理性;结构支架,让学生的写作不再是“盲人摸象”,而是有“法”可循;评价支架,可对照量规实现过程性评价,弥补结果性评价的弊端。

本文系2022年度广东省中山市教育科研课题“高中语文统编教材助学系统教学转化策略研究”(编号:B2022161)的阶段性成果。

(作者单位:广东省中山市桂山中学)