在《祝福》叙述时间中思考“祥林嫂式”生存境遇

作者: 韦桂珍 胡嘉康

小说首先是一门关于时间的艺术,作者在时间中创作,小说在时间中成型,读者在时间中阅读。叙事时间包括故事时间和话语时间,前者指故事本身向前发展的线性、单一维度的时间,后者指讲故事这一行为或放慢或概括甚至省略后呈现在文本上的时间。正是这两条线交互缠绕,编织出精妙绝伦的小说艺术。在进行叙事分析时,通常都会涉及时序(故事时间与话语时间之间的先后顺序)、时长(故事时间与话语时间之间的长短对应关系)、频率(故事中事件重复发生次数与话语中事件发生次数之间的对应关系)这三大问题。本文将从这三个角度,分析《祝福》中的叙事时间,在其中探析祥林嫂式生存境遇。

一、时长——没有“春天”的女人

在叙事学中,时长通常指故事时间与话语时间之间的长短对应关系,可分为省略、概要、场景、停顿、延缓五种类型。省略,顾名思义是故事时间直接被省略;概要是将一长段故事进行浓缩;在两种时间中画等号则是场景,通常表现为对话;停顿是故事暂停,而话语时间继续拨动;延缓与概要相对,类似于电影中的放慢镜头。《祝福》很有意思的一点是,在“省略”中略掉的,必定会以“场景”的方式呈现。正是聚焦“省略”和“场景”,我们对“祥林嫂是一个没有春天的女人”进行分析。

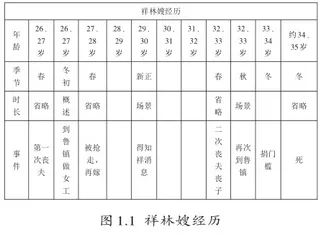

根据《祝福》中叙述者“我”的记述,可将祥林嫂的经历绘制成如下图:

“春天”有万物复苏、生机勃发之意,在这个意义上,我们可以说祥林嫂是没有春天的。结合上表我们能看到:26、27岁的春天,祥林嫂第一次丧夫;27、28岁的春天,她被婆婆抢走,卖给贺老六;32、33岁的春天,她丧夫、丧子。祥林嫂没有春天,指的是她的春天非但不幸福,反倒尤为苦难。结合上表还能发现,关于这些“苦难的春天”的记述,在祥林嫂经历的时候(故事时间)并没有被记述(没有以“正在进行时”的话语时间进行记述),而是被“省略”掉了。因此,当我们说祥林嫂是没有“春天”的女人时,一方面,“春天”指的是涵盖“生机勃发、幸福美满”意义上的春天,没有“春天”指的是祥林嫂的不幸;另一方面,则指被话语时间省略掉的那个“故事时间中的春天”,即省略掉了祥林嫂在自己故事时间中的“在场”和“言说”。

但是,作为文本“苦难”的主人公(这里的苦难是名词),显然祥林嫂的“苦难”不可能真的被省略。结合上述表格及文本我们知道,它以“概述”“场景”的方式被一一“还原”了。如上表,祥林嫂第一次春天的丧夫经历是被后期概述才为人所知的;第二次春天被抢走再嫁,是通过第二年新正卫老婆子和四婶的对话场景展开;第三次春天丧夫、丧子的经历,最先是通过卫老婆子与四婶的对话场景呈现的,第三次的经历祥林嫂也尝试进行自我言说。

但在“场景”“概述”中祥林嫂却往往“缺席”,也就是说这种“还原”是“省略”了祥林嫂自己苦难人生的故事时间中的“在场”,取之以看客的“在场”营造出的假性“还原”。换言之,小说是通过看客们的言语建构了祥林嫂的苦难经历。祥林嫂不为人们所铭记,所以在记述中,叙述者以她的“不在场”弱化了这场苦难。同时,隐含作者换之以“场景”的方式,将这种苦难下放到看客的七嘴八舌中,“场景”摄像头般记录了看客们尖长的獠牙、冷静的愚昧、狂欢的戏谑。场景叙事在对祥林嫂个人化的苦难进行“淡化”处理的同时,也更加深刻地抨击了看客,而这又反而“深化”了祥林嫂式的群像式的苦难。

当然,对于自己的苦难,祥林嫂也尝试用自己的言语进行“场景”的再现,这是小说中她为之不多的被给予的对话权力,她强烈地想要自我倾诉、自我言说,这就有其经典句式“我真傻,真的……”。与其说这些倾诉的言语是祥林嫂力图呈现自己“在场”的作证,不如说这是祥林嫂被命运、礼教逼至悬崖边颤栗地喋喋不休,可笑的是,她强烈的抱怨和呻吟却最终把自己塑造成了一个“疯女人”。因为她所想营造的“场景”并不能构成“对话”,基于对苦难的看客态度和邪恶快感,众人或麻木地走开或麻木地嘲讽。她所搭建的空旷的对话场景,终只剩她一人的语无伦次,言语指向虚空,再反刺到她自己身上。此时,苦难被真正狂欢化了,苦难意味也真正达到了高潮。

总而言之,当我们说“祥林嫂是一个没有春天的女人”时,其实在说祥林嫂的苦难是被忽视的(被看客们忽视、讽刺、遗忘,甚至她自己也只能以重复琐碎的言语喋喋不休),其实也是在说这种女性的群像的苦难是不足以被看见的(因为她没有自我言说的权力,而“我”作为记述者,却拥有记述她不在场的权力,甚至拥有不言说她的权力),同时也是在说,这种苦难是一种男性用于消遣、自我抚慰的审美对象。其实,叙事者“我”并没有真正打算了解、关心祥林嫂的苦难和幸福,“我”所做出的了解的假象,只是为了让自己更好地从回答她的关乎鬼神的对话中抽离出来,为了更好的自我安抚以及摆脱仅剩一点的苦恼情绪。

二、频率——被“重复”摧毁的女人

“频率”在叙事学中指一个事件出现在故事中的次数与该事件出现在文本中的叙述(或提及)次数之间的关系。[1]热奈特据此区分了三种叙事频率:“单一叙述”即讲述一次发生了一次的事件;“重复叙述”,多次讲述发生一次的事件;概述叙述,将发生了数次的事件概述进行讲述。小说中出现许多“重复”,在这里我主要将其分为“事件的重复”和“言语的重复”,前者涉及小说事件的重复出现,如祥林嫂两次“丧夫”,两次到鲁镇的情形,祥林嫂多次讲述阿毛被狼叼走的故事,两次被拒绝参与祭祀,他人多次嘲讽祥林嫂(当然后两者在言语重复中也体现),及其开头结尾谈到鲁镇祝福氛围的重复;后者主要涉及故事中人物言语的重复,如“我真傻,真的……”“祥林嫂,我问你……”“祥林嫂,你放着罢”“你放着罢,祥林嫂”以及“我”两次说“我明天决计要走了”等等。

先来谈事件的重复,祥林嫂人生最大的转折点可以说是两次丧夫,可两次丧夫对她造成的影响同中有异。第一次丧夫到鲁四老爷家时“头上扎着白头绳,乌裙,蓝夹袄,月白背心,年纪大约二十六七,脸色青黄,但两颊却还是红的。”第二次丧夫回鲁四老爷家时,“她头上仍然扎着白头绳,乌裙,蓝夹袄,月白背心,脸色青黄,只是两颊上已经消失了血色”[2]。如果说第一次丧夫后她“逃”到鲁镇做女工,试图养活自己,是种对命运的反抗,对礼教制度的出逃;那第二次丧夫则使她丧失存活的勇气,这不是因为她不再努力生活,而是她身体里的那部分礼教规约使她不能再安心生活。在传统礼教中,丧夫的女子要“遵守节烈观”(“节”即守寡,“烈”即殉夫;旧社会认为女性死了丈夫,要么守寡一辈子,要么英勇就死,以保贞节[3])。而祥林嫂非但没有遵守反而再嫁并生了孩子,这在传统礼教中被认为是下品,在社会中是容不住的。因此四叔认为“这种人虽然似乎很可怜,但是败坏风俗的,用她帮忙还可以,祭祀的时候可用不着她沾手……否则,不干不净,祖宗是不吃的。”[4]就是这样,“社会上多数古人模模糊糊传下来的道理实在无理可讲;能用历史和数目的力量,挤死不合意的人”,鲁迅将其称为“无主名无意识的杀人团”[5],这样的人即鲁四老爷、四婶、卫老婆子、柳妈甚至祥林嫂自己。正因信仰节烈观,所以四婶充当四叔的刽子手——“祥林嫂你放着罢”“祥林嫂你放着罢”“你放着罢,祥林嫂”;所以柳妈用两个“我问你”(“我问你:你额角上的伤疤,不就是那时撞坏的么?”“我问你:你那时怎么后来竟依了呢?”)[6]对祥林嫂进行居高临下的审问;所以尽管大家仍然叫她祥林嫂,但音调和先前却很不同,也还和她讲话,但笑容却冷冷的[7];所以祥林嫂在诉苦的时候才不会倾诉被卖到山里的故事,额头上的伤痕也早已由贞洁的象征悄然变为耻辱的标志;所以祥林嫂才会坚信丧夫的女人到了阴司会被阎王锯开分给两个男人,于是跑到土地庙去求捐门槛。

祥林嫂重复的言语是对自己命运的反思,“我真傻,真的……”是女性含混模糊的苦诉,因为不能以脱离礼教的眼光看待命运和时代,所以只能以哭诉的方式自我救赎。在这里,她甚至不哭诉命运无常和家长制、夫权制的枷锁,只是以失去孩子的辛酸唤起同为女性的同情,是因为她只缘身在此山中,未能反思到家长制和夫权的桎梏。而无止境的重复只会加速周围人的遗忘和厌烦速度,被大家咀嚼的苦痛最终只剩下无味的渣滓。祥林嫂重复的苦诉与周围人重复背诵祥林嫂的话形成鲜明的对比,个人的苦难被群体狂欢化,在张力的叙事中尽显世态之麻木与炎凉。如果深感世态薄情的祥林嫂只是小心翼翼将自己收紧、日渐凋零——“从人们的笑影上,也仿佛觉得这又冷又尖,自己再没有开口的必要了”[8],那么捐门槛后四婶的举措则使她彻底绝望。捐门槛是善女人柳妈通过两个“我问你”对祥林嫂进行质疑审讯之后,为她指的一条“救赎明路”。“我问你:你额角上的伤疤不就是那时撞坏的么?”“我问你:你那时怎么后来竟依了呢”——在节烈观的统照下,柳妈将这反抗的贞洁勋章幻化为终究妥协的耻辱印痕,代表着一代中年善女人的柳妈,将同为女工的祥林嫂审视透尽,贬为下品。如果说四婶的“你放着罢,祥林嫂”是来自家长制的审察、贬责,那被柳妈鞭挞实为被同阶级同辈人的驱逐流放,而柳妈所说的话,其实也是内心深处的祥林嫂想说的话,在这里,其实也是遵循封建礼教思想的她在自我省察。所以,她更愿意听从柳妈“捐门槛”的劝意,也的确这样做了。她忽视众人对她伤口的嘲讽指点,用积攒了一年的工钱捐了门槛。作者概述了祥林嫂积攒一年工钱的努力及捐门槛的细节,或许对祥林嫂而言生活的累只要有奔头一切就有希望。重点写了捐完门槛的她——“神气很舒畅,眼光也分外有神,高兴似的对四婶说,自己已经在土地庙捐了门槛了。所以,冬至节的祭祖时节,她做得更出力,坦然地去拿酒杯和筷子”“你放着罢,祥林嫂”[9]四婶重复奏起的慌忙声音最终使她认识到,自己仍是污浊、不堪、下流的存在,一切的努力都付诸东流,一切的过往都不可挽回地走向泥潭,生命只剩下苍白无望。所以她“炮烙似地缩手,脸色同时变作灰黑,也不再去取烛台,只是失神地站着。”[10]这重复的一击,将她彻底击垮了,使她意识到自己无可挽回地被放逐了,意识到她向礼教的祭献、努力完全无济于事,意识到她永永远远不可能被礼教承认,永远不可能回归原位了,于是备受世间、阴司双重折磨的她终于被裹挟着走上了末路。如果说同时代的小说家是站在弱势者的角度为弱者鸣不平、对抗强者;那么鲁迅独特之处就在于,他既发出了对上位者的批判,也对弱者进行了反思。弱者不应只是一种被动身份,更应拥有自主思维和用以言表的话语系统;我们不应把弱者对象化为“他者”而为弱者当“嘴替”,这种姿态太高高在上了;而应建构弱者的主体意识,使其拥有自我反思、抗衡的武器。

周围人重复的言语其内核是礼教规约,其外在表现为个人的冷漠麻木。无论是众人听腻祥林嫂一套抱怨后进行背诵打趣,抑或四婶一次次慌乱地阻拦祭祖,还是柳妈一次次的重复叩问,这些言语的内核都指向礼教对已婚女性节烈观的规约,认为女子死了非“节”则“烈”,否则就是不贞,被列为下品。所以众人才会一边以祥林嫂的苦痛故事作为自己悲伤情感的宣泄口,一边讥讽、孤立她,所以四婶才会严格遵守四叔的指令,不让祥林嫂祭祀,所以柳妈才会居高临下地以头上的血窟窿审问她怎么后来竟同意了,所以祥林嫂才会有羞愧扭捏的“唔唔”“阿阿”困窘的不知如何应答。因为礼教的规约,加上社会人心冷漠,祥林嫂终究被人们弃在草芥堆中,成为看得倦了的陈旧玩物,被无常打扫得干干净净似乎是她最好的宿命。

显然,“我”不属于上述所谓的“周围人”,“我”是新知识的象征,但当“我”还原到这样的鲁镇大家族背景中时,犹如一句被家长制、父权制掏空的标语,失去了其能指和所指。“我”还原到旧有的系统,却与这个系统存在隔阂“这里的人照例相信鬼,然而她,却疑惑了,——或者不如说希望:希望其有,又希望其无……人何必增添末路的人的苦恼,为她起见,不如说有罢。”[11“]我”无法用祥林嫂听得懂的语言向她阐释,“我”无法这样做,因为隔阂;也完全不会这样做,因为惰性和自私。当然悲剧的发生确实影响了“我”,“我”痛苦,却是短暂的痛苦;“我”不想和周围人一样淡然,却懦弱选择逃跑,所以两次自慰——“我决计明天就走了”。“我”的出逃,是知识分子残酷无奈、自利自私的自救。开头和结尾两次描写的爆竹声,更是将祥林嫂式的悲剧空间化了。祝福的爆竹声从不为活着的女人而祝福,更不会为死去的女人而驻足,并且它只接受“干净”的女性的祭祀;此处,祝福中的爆竹是父权制、夫权制和家长制的传声筒,鲁镇整个世界响彻喧闹、狂欢的爆竹声,结尾祥林嫂不再能听到这样的爆竹声,是因为她已不再为这样男权、礼教的社会而接纳了。女性用劳作点燃爆竹,为的是给男性祭祀;爆竹以嘹亮的声响,昭告男性制度和权势。