文物视域下高中阶段跨学科校本课程研究

作者: 史盼 刁博雅

摘 要:文物是历史的载体,见证了历史的流转,时代的变迁,承载着人类文明的发展,依托于文物知识体系的基础教育校本课程研发是传承中华优秀传统文化的重要途径。将“文物”融合进高中阶段跨学科教学实践研究可以使教师在设计校本课程时有明确的研究方向和研究对象。根据河北博物院院藏精品以及课程标准来制定校本课程目标,以河北博物院院藏青铜器为例,教师引导学生基于学科融合课程选择化学学科模块和其他相关学科模块分组进行实践研究,明确活动时间和小组分工深入探究青铜器的意义和价值,以多样化的形式展示实践成果,深入感受以文物为代表的中华优秀传统文化的魅力,以此推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展。

关键词:高中化学;跨学科;校本课程;文物

中图分类号:G633.8 文献标识码:A 文章编号:1009-010X(2024)05-0056-04

2023年《教育部关于加强中小学地方课程和校本课程建设与管理的意见》指出中小学地方课程、校本课程是国家课程方案规定开设的课程,是基础教育课程体系的重要组成部分。课程应以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持为党育人、为国育才,发展社会主义先进文化、弘扬革命文化、传承中华优秀传统文化。《普通高中化学课程标准(2017年版2020年修订)》(以下简称《课标》)指出选修课程可与校本选修课程、综合实践活动课程等统筹安排,提倡开展学科内综合和跨学科综合的实践活动。鼓励学校充分利用本土资源、社会资源,为学生提供更多的选择。笔者以河北省博物院院藏青铜器为载体,探究如何将优秀传统文化融入中高中化学跨学科教学实践,以期为学校、教师开发校本课程实践体系做参考,为学生开辟出探寻中华优秀传统文化的新视角、新方向。

2020年高分女孩钟芳蓉报北大考古系备受争议,2022年某国际品牌上架的半身裙被指抄袭中国的马面裙一事一度冲上微博热搜榜第一,2023年的微短剧《逃离大英博物馆》迅速火爆出圈等等事件的发生并不是偶然。如今越来越多的青少年开始喜爱、关注、探索、研究中国传统文化,为中国文物发声、为中国发声。文化遗产保护与传承不仅是增强中华优秀传统文化创造力、凝聚力的方法也是推动中国文化繁荣发展的重要内容,更是唤醒中华民族血脉、增强民族团结和文化自信的重要代表。文物是历史的载体,见证了历史的流转,时代的变迁,承载着人类文明的发展。中华民族拥有着灿烂的历史文明,文物的保护与开发可以促进我们认识社会发展的自然规律,了解古代劳动人民的智慧,借助于文物的基础教育校本课程开发是传承中华优秀传统文化的重要途径。

一、文物视域下跨学科校本课程开发的意义

文物蕴含了丰富的知识内涵,从价值意义角度看,有独特的艺术价值、文学价值、历史价值;从文物的保护技术角度看,有文物的发掘、修复、保护等技术。所以仅从单一学科进行教学研究,往往只能片面地进行知识灌输,不能有效地进行知识的深入挖掘,故而不能形成全面的立体知识框架,这对于知识的学习是不充分的。跨学科课程能够融合多学科知识,全方位研究,为学生提供不同的学习视角,使其可以更好地找到自己感兴趣的切入点,在充分汲取知识的同时,形成系统完整的认知结构,有效培养进取精神,拓展创新思维。以文物为研究对象的跨学科校本课程可以充分利用各学科的内在联系,全面深入探讨中国古代文物的价值意义,使学生充分感受以文物为代表的中华优秀传统文化的魅力,推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展。

二、文物视域下跨学科课程研究现状

跨学科课程研究水平参差不齐。随着国民对中华优秀传统文化的重视,越来越多的学校、教师开始开发与文物或非遗相关的校本课程,课程形式多样,但相对比较分散;因不同地区不同学校教学环境和重视程度的不同,跨学科校本课程开发水平参差不齐。大多数学校相关课程内容跨学科融合不够深入,无法形成体系。很多学校注重学科教学,缺少甚至没有专业的跨学科教学队伍,学科间缺少交流,跨学科融合度不够,导致课程教学浮于表面,学生的学习只能浅尝辄止,无法深入研究。

三、文物视域下高中化学跨学科校本课程设计

中国博物馆分布广泛,数量众多。很多博物馆的文物实现了数字化管理、线上展示展览。依托“文物”这一具象载体,进行高中阶段跨学科融合教学实践研究可以使教师设计校本课程时明确研究对象。教师依据学习内容的特点和教学需要,以文物为媒介设计校本课程,实现以单一学科为主体,多学科融合的教学;以文物为文化复述者,增强学生的文化自信,使之树立正确的世界观、人生观、价值观。

(一)课程目标的制定

黄河以北古为燕赵,今为河北,燕赵大地自古便是侠气澎湃,不管文人还是武将都有着一种置个人生死于外的英雄侠气。战国是乱世,是战火纷飞、生死变幻的时代,英雄多悲壮,美人颜如玉,这些都融在了滚滚的历史长河之中。中山多美器,在2000多年前就能打造出世界一流的青铜器,19000多件精美的青铜器出土于这个时期,有错金银四龙四凤铜方案、错金银虎噬鹿铜屏风座、嵌勾连云纹铜方壶等。这些都是中山国青铜器的精美作品,这些青铜器展示着中山国时期别样的美丽,表现着中华文化博大精深,海纳百川,包罗万象的气魄。

基于以上的史学遗存,设立高中化学跨学科实践活动目标:从青铜器的组成分析、冶炼、保存和修复等方面深入研究,明确金属材料成分、性能、腐蚀及防护、应用等知识体系;结合历史学、文学、美学、物理和数学等学科综合研究探讨文物历史价值、文学价值、艺术价值、科学价值,认识文物视域下中华优秀传统文化的价值和魅力,树立正确的国家观、民族观、历史观、文化观。

(二)校本课程体系构建

依据以上制定的课程目标,化学教师首先依据高中知识体系构建基础学科教学体系,然后再由其他相关学科教师辅助制定融合课程内容,引导学生主动构建实践活动实施方案,深度挖掘青铜器价值,最终形成实践报告成果,并进行小组汇报分享。

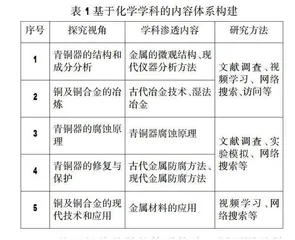

1.基于化学学科的体系构建。《课标》中明确了金属及其化合物的内容要求,要求学生了解钠、铁及其化合物的主要性质以及在生产生活中的应用。同时,与铁性质相似的铜元素构成的高中常见物质铜、氧化铜、硫酸铜、碱式碳酸铜等,这些物质及其性质也是需要学生能够掌握或者类推理解的。为此可鼓励学生采用不同的研究方法探索以铜元素为代表的金属材料结构、性质及其应用等模块,如表1所示。

2.基于相关学科的体系构建。因不同学科教师的专业不同,教师在设计跨学科融合课程时容易出现学科融合不够全面、融合浮于表面的情况,因此可以请其他学科组帮助设计相关学科的探究视角和内容以供学生参考,如表2所示。为了尊重学生兴趣、专长和开拓学生创造性思维,在相关学科体系构建时,应设定自主选择内容模块,给予学生足够的选择空间,避免将实践活动固定在几个学科内。

3.学生基于学科融合课程的选择。为了增强实践活动的灵活性和学生选择的自主性,课程内容确定最终由小组进行自由选择。学生可以选择一个模块或多个模块进行研究,其研究对象可以是一类物质如青铜器,也可以是一个物质如错金银四龙四凤铜方案,研究方法可在活动前预设、活动中调整。同时教师注意引导学生选择研究的主体学科(化学)尽量全覆盖,相关学科融合要恰当可行。实践课程内容选择示例如表3所示。

(三)课程实施

1.明确活动时间。综合实践课程的实施应以教师为主导,学生为主体。活动时间可选择2~3个月的课后时间或在寒暑假进行,以保证学生有充足的时间全面深入地参与实践中。课程可分为课前、课中和课后三个阶段,每个阶段教师要引导学生明确阶段目标,关注学生的实施动态。课前准备阶段教师引导学生明确活动目标、内容、方法,确保实践活动在学生能力范围内切实可行;课中探究阶段教师要时时关注各个小组的研究进度,以便在学生遇到困难时给予及时的帮助和指导,必要时可展开线下(或线上)阶段性成果分享;课后总结阶段教师要鼓励学生全面参与活动成果的总结、展示,注重形式的新颖性和多样性。

2.明确小组分工。文物研究涉及历史、文学、美学、物理、化学等诸多学科,因此以文物为研究对象的跨学科融合课程可满足不同学生的兴趣需求。要达到课程制定的目标,就要在课程选择时充分尊重学生的意愿,在课程明确后根据学生的兴趣明确分工,具体包括个人任务(制定计划、活动实施等)、小组任务(组长分工、任务汇总等)、班级任务(阶段汇报、总结分享等)等,以保证全员参与、分工合理。

3.明确学习目标和成果转化。学生的学习目标要与课程目标相一致,要允许学生适度的拓展创新。学生要以学习目标为依据制定活动安排,活动中保证全员参与、全程参与、有所依据、有所收获。成果形式不局限于文字汇报,可以以短视频、话剧、3D模型展示、文创产品等多样化的形式进行展示汇报,教师要给予适时的支持与帮助。同时教师还要注重学生学习成果的转化,必要时可以整理成册,为后期的实践活动做参考。

(四)课程评价

1.注重过程性评价。实践活动的及时评价不仅能够促进课程教学目标的完成,还能够增强学生学习的主动性,教师要关注活动的每个环节,也要在学生取得阶段性成果时及时进行鼓励和肯定,在学生出现懈怠情绪和困难时及时的进行指引,这样才能使学生克服困难、享受研究过程。

2.注重评价形式的多样性。评价主体可以是教师、研究对象(如博物馆馆员)、小组成员等;评价对象可以是个人行为、态度、能力、凝聚力和小组合作成果,也可以是实践方法的创新、成果的转化等;评价形式可以是口头及时评价、汇报时系统性评价、奖状奖品等。

四、总结

以文物为研究对象进行校本课程研发可以使教师明确研究对象及内容,形成可以不断完善的课程体系,而跨学科校本课程可以促使学生形成一套系统全面的科学研究方法。教师通过制定学科和相关学科的不同探究模块,结合学生的个人意愿以供学生进行选择搭配,充分激发学生的学习兴趣;通过引导学生制定、完成学习目标,激发个人潜质,增强学习主动性,让学生体会形成研究成果的满足感、自豪感;通过鼓励学生使用多种方式展示研究成果,提升学生的创造能力和创新能力。学生也可通过深入挖掘文物价值,体会中华优秀传统文化的魅力,树立正确的世界观、人生观、价值观。

参考文献:

[1]中华人民共和国教育部制定.普通高中化学课程标准(2017年版2020年修订)[M].人民教育出版社,2020:15+53.

[2]胡克晶.高中化学教学中跨学科整合的实践与探索[J].内江科技,2023,44(10):141~142.

[3]于子淇,王姚臻.非遗校本课程开发的困境与建议[J].基础教育研究,2023,(15):34~38.

[4]曹 悦,严文法,马 艺.高中化学STEM项目式学习案例设计——以“颜料的提取及应用”为例[J].化学教与学,2023,(13):13~17.

[5]武 贞.河北省博物馆公共文化服务现状调查与提升路径研究[J].大舞台,2019,(02):98~101.