与“真”相遇

作者: 魏晓明

关键词:人物性格;写作手法;“真”字内涵;“真”精神意义;语文素养

中图分类号:G633.3 文献标识码:B 文章编号:1009-010X(2024)17-0057-04

学习目标与重难点:

1.借助注释和工具书疏通文意,把握文章内容,复述故事。

2.品析人物性格特点,体会文本写作特点。品析“真将军”周亚夫的形象,学习侧面描写与正面描写相结合,以及借助对比、衬托刻画人物形象的写作手法。

3.了解司马迁与《史记》的重要价值;纵深开掘“真”字涵义,感受古人的智慧和胸襟;传承文化,提升自己的精神品格,丰富自己的精神世界。

重点:感知内容,了解人物形象,体会对比、衬托之妙。

难点:开掘“真”字涵义,提升精神品格。

学习过程:

课前任务:

1.预习课文,读准字音,大致了解文章内容,能复述故事;

2.查阅资料,了解司马迁和《史记》。

课上任务及学习过程:

导入:

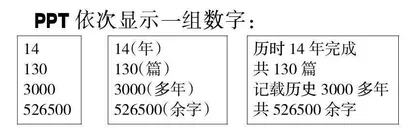

PPT依次显示一组数字:

“根据出示的第一组数字,请同学们猜一下这些数字跟哪部著作有关?如果加上量词(出示第二组),能确定这些数字跟哪部著作有关吗?——对,《史记》(此时出示第三组数字)这部著作历时14年完成,共130篇……想必这些同学们在课前查阅中已经了解了,老师希望今天我们借由《周亚夫军细柳》这篇文章,再次走近《史记》,走近司马迁,真正体会《史记》背后丰富的文化内涵。”

任务一:解析疑难词句,整体感知内容

(一)疏通解疑

1.自由朗读课文,根据注解疏通文意,标注有难度的、不理解的字句。

2.小组内交流、互助释义,仍然解决不了的问题拿到全班讨论解答。

(二)感知内容

1.齐读课文,读准字音,读出节奏感,想一想文章主要讲了什么内容,能不能用一句话来概括。

生齐读、回答,师生一起归纳:文章主要记叙了汉文帝到周亚夫的细柳营慰问军士并称赞周亚夫是真将军的事情。

2.请两名同学复述故事,同学们相互进行评价、补充。

任务二:探讨人物形象 体会写作手法

(一)以“真”识人

1. 认识一位“真”将军

小组合作探究:汉文帝劳军三处,独赞周亚夫为“真”将军。汉文帝为何劳军?为何独赞周亚夫?何谓“真”将军?他到底“真”在何处?——以上问题,我们依次梳理。

(1)汉文帝为什么要劳军?文中有没有交代?——探究“大入边”之“大”字之妙

生:文帝之后六年,匈奴大入边。

师: “大”是什么意思?

生:大规模

师:从这句话中你读出了什么?

生:形势非常严峻

师:那我们应该怎么读这句话呢?怎么才能把它读好?自己试读一下。

师示范(“大”要拖音、重读),生齐读,体会当时战事之紧急。

(出示地图,感受大兵压境之势)

师:从这张当时的形势图看出三军驻扎的位置,也看出都城长安周围被匈奴兵团团包围。在这样大兵压境的情况下,文帝劳军霸上、棘门和细柳营。

(2)三处军营怎样接待文帝劳军的?你感觉这里作者的写法有什么高明之处?

品读第二段,勾画出军营的不同做法,文帝的评价,根据文章内容填写下面表格。

(二)学生活动:

(1)发挥想象,用生动的语言描绘“军士吏披甲,锐兵刃,彀弓弩,持满”这一景象。

(2)学生用动作展示“持满”的状态,教师指导学生做动作时的幅度、力度、表情、感受。(引入背景,加深理解)

(3)层层推进三遍朗读。A指导:读出战士们整装待发,严阵以待的感觉。(一生朗读)B指导:注意读出紧张感,动词“披、锐、彀、持”重读,短句要读得紧张一点,急促一点。(全体男生读)C指导:“满”是把弓拉得特别到位,读的时候就要把它读到最饱满,再拖一点音就更有味道了。(全班齐读)

(4)用自己的话说说细柳营的周亚夫是一位什么样的将军,你是从文中什么地方看出来的?先自己思考,在书中圈点勾画,做好批注,然后小组内交流探讨,并以下面的句式为依据由小组代表发言:

“真将军”周亚夫“真”在 ,从文中

可以看出来。

学生回答后,师生共同思考提炼,将关键词写到黑板上。

师小结:军令如山,军纪严明,周亚夫真“严”。讲原则,不畏权,刚正不阿,周亚夫真“正”。(ppt屏显:“严”“正” ,并板书 )这真是位“真正”的将军啊!大家一起再来读读皇帝对他的称赞。

生齐读:嗟乎,此真将军矣!(略快,感情平淡)

师:此~~真将军矣!这个“此”字后面适当延长;而“真”字应重读,由衷称赞,语气饱满。

生再读。

师:注意句末的标点是什么?

生:感叹号。

师:好,所以这种感觉还得更强烈些,再来一遍。

生齐读:嗟乎,此真将军矣!(感情更为充沛)

(5)不难看出,作者在这里运用了对比手法,含而不露,一切尽显。文章写法的高妙远不仅这些,接下来的学习中我们继续体味。

2.认识一位“真”皇帝

(1)如果我说文中的汉文帝也算得一位“真”皇帝,你同意吗?为什么?

(学生纷纷回答,教师此时不急于评价,而是卖个关子不置可否)

(2)文中对皇帝这个人物的刻画非常有层次感,人物形象是逐渐丰满的。

首先,分析“不得入”“又不得入”“不得驱驰”这段一波三折进营过程中的对话——

“天子且至!”

“将军令曰‘军中闻将军令,不闻天子之诏。’”

“将军约,军中不得驱驰。”

学生活动:

首先,两名同学还原当时场景,结合人物身份,揣摩人物语气,分角色朗读。

A指导:需要强调哪些词?

(表身份的词:天子、将军;表否定的词:不闻、不得。)

其次,设计问题:听这两位同学声情并茂地朗读,感受天子和将军各自是怎样的心理?

预设:先驱卫队耀武扬威。军门都尉与壁门士吏执法如山,态度坚定,语气不容置疑、不可商量。

B指导:要读出天子所象征的那种皇权的至高无上与将军所代表的军令之间的交锋。

再来重点看文帝的态度——

(屏显 依次出现)

于是上乃使持节昭将军:“吾欲入劳军。”

于是天子乃按辔徐行。

天子为动,改容式车。

学生活动:

首先,反复品读以上句子,想象当时人物是怎样的心理活动? 应该是怎样的表情? 小组内通过表演进一步揣摩。

其次,小组推荐代表上台表演,可以设计台词,也可以尽量只通过肢体或者表情来体现人物心理和性格。

师小结:通过刚才同学们的表演,和对文中简练而极富表现力的语言的揣摩,我们认识了一个深明大义、虚怀若谷、慧眼识人的真皇帝。

(3)这篇文章运用对比衬托、正侧面结合等多种高妙的手法刻画了一个真将军和真皇帝的形象。他们的真性情、真心胸跨越了几千年的历史,鲜活地再现在我们的课堂上,这都得益于司马迁。接下来我们就来认识这位伟大的历史学家。

3.认识一位“真”史官,了解一部“真”史书

请大家分享课前搜集的司马迁和《史记》的资料。请一名学生读资料,另外的一名学生把从他资料中听到的关键词板书到黑板上。

(学生板书)卒年不详 宫刑 李陵之祸 以人为本

师根据学生板书的关键词来做小结:“卒年不详”——可见《史记》成书之后他就这样无声无息地消失了。他写了那么多历史人物的精彩故事,自己的故事却没有结尾。“宫刑、李陵之祸”——他忍辱含垢、孤独一生。“以人为本”——130篇,526500余字,司马迁花费了毕生心血写的那些著名人物最终组成中国人集体人格的重要部分。所有的事件都是川上逝水,惟有人物的善恶、气度、性格,可以永远被一代代后人体验。

司马迁虽然逝去了,但他用一本厚厚的《史记》告诉世界,还有比个人荣辱和生死更重要的东西,那就是不朽!

(学生看视频)

师:司马迁以残缺孤独之躯,守纪实传史之正,扬正义雄健之风,可谓是真史官。著名文学评论家李长之说——

(ppt屏显)从来的史书没有像它(《史记》)这样具有作者个人的色彩的。其中有他自己的生活经验、生活背景,有他自己的情感作用,有他自己的肺腑和心肠。

——李长之《司马迁之人格与风格》

任务三: 感悟作者肺腑 体味做人真谛

(一)以“真”读文

师:下面我们就怀着对真将军、真皇帝、真史官的一份真诚的感情,再读一遍课文。(配乐齐读)

(二)以“真”做人

1.这节课我们认识了一位真将军、真皇帝、真史官,了解了一部真史书,可谓与“真”相遇。那么何为“真”呢?“真”这个字看似普普通通,但它背后却蕴含着丰富的内涵:

(ppt屏显)

“真,实也,正也。真实,实在。”

——《说文解字》

2.司马迁虽然逝去了,但是这种真精神中所包含的“实”与“正” 的内涵却代代相传,成为了一种民族精神,我们看——

“真”是张桂梅不忘初心、使命不改

“真”是屠呦呦一株济世草 、一颗爱国心

“真”是刘传健临危不乱、果断应对

“真”是中国女排无所畏惧、永不言败

(展示图片)

3.顽强拼搏、自强不息;踔厉奋发,笃行不怠,这就是我们代代相传、生生不息的“真”精神与民族魂。那么作为中学生的我们,又该如何做到“真”,传承 “真”呢?

(生纷纷站起来表达自己的感受和理解)

师小结:“真”就是我们平时认真做好眼前的每一件小事,用心学好每一堂课的知识,勇于承担责任,做最好的、最真实的自己!(播放学生照片)课堂即将结束,但我们对“真”的探求以及对“真”的践行才刚刚开始!

课下任务:

1.梳理本课出现的一词多义、古今异义、通假字等特殊文言现象。

2.课下阅读《史记》中自己感兴趣的小故事,准备《史记》故事分享交流会。

3. 结合司马迁生平,你从中获得了怎样的人生启示?把自己感受最深的地方写下来。

附:

课下阅读书目推荐:

1.王伯祥.《史记选》.北京:人民文学出版社,1982.

2.来新夏.《史记选》.北京:中华书局,2009.

3.李国祥,李长弓,张三夕.《史记选译》.江苏:凤凰出版社,2011.

4.季镇淮.《司马迁》.北京:北京出版社,2011.

5.李长之.《司马迁之人格与风格》.北京:生活·读书·新知三联书店,2013.