落实核心素养 培养高阶思维

作者: 袁普

关键词:高中历史;高阶思维;核心素养;思维支架

中图分类号:G633.51 文献标识码:B 文章编号:1009-010X(2024)17-0061-04

在高中阶段的学习中,拥有高阶思维的学生,学习能力强、学习效率高。近年来,高中历史的深度学习、大单元教学等课改的核心,均指向对学生高阶思维的培养。很多一线教师对高阶思维并没有建立系统的理论储备和实践支持,可用于支持学生实现高阶思维的教学案例也特别稀缺,所以教师在课堂教学设计与实施中显得力不从心。

《普通高中历史课程标准(2017年版2020年修订)》(以下简称《课标》)中指出:“学科核心素养是学科育人价值的集中体现。”高阶思维包含三个层次:理解信息、概括洞察、发现应用。落实历史核心素养是培养高阶思维的有效途径。本课打通了核心素养与高阶思维的联系,使抽象的思维培养变得具体,看得见、摸得着,是一次成功的实践和探索。

一、设计理念和策略

以“立德树人”为宗旨,以《课标》为导向,立足核心素养,培养高阶思维。整合必修选修教材,以“观世界之治,成特色道路”为线索,把教材作为材料编制成有序的情境,贯通历史,构建知识框架。化繁为简,让学生讲述自己的生活经历,让历史“活”起来,从而形成自己的态度、情感、价值观,最后得出结论,获得历史的启迪。在环节设计上环环相扣,搭建思维支架、适当建模、层层推进、化大道于无形,使学生的思维更加有弹性、有张力,提升学生的思维水平。

二、教材分析

从高中历史整个学科体系入手,打通单元脉络,整合选修必修教材。本课对如今的现代国家治理有着重要的借鉴意义。设计一明一暗两条线索,明线是“观世界之治,成特色道路”。暗线是“身边的历史”,在导课、探究环节用“身边的历史”贯穿其中,让历史“活起来”。

三、学情分析

知识储备:高二学生学习了《中外历史纲要》的“雅典民主”“中古时期的欧洲”“福利国家”和“社会保障制度”等内容。政治课的“社会存在决定社会意识”的观点也能帮助学生加深理解。

认知特点:基本掌握了世界历史发展的基本脉络,缺乏深度与广度的理解与思考;材料的解读、分析、归纳能力有待提高。

四、《课标》与教学目标、重点、难点

(一)《课标》要求

知道西方主要国家基层治理的特点及由来。了解现代社会保障制度的产生及实行情况。

(二)教学目标

知道西方主要国家基层治理和社会保障制度的历史脉络。理解不同国家基层治理和社会保障制度的与社会经济、政治等因素密切相关,培养高阶思维中洞察信息和理解信息的能力。

理解我国的社会治理方案是在传承融合创新的基础上形成的,并向世界辐射、贡献中国智慧。通过落实史料实证、唯物史观等核心素养,培养高阶思维中的理解信息 、发现应用等能力。

(三)重点、难点

重点: 理解社会保障制度与社会政治、经济、文化传统等因素密切相关,理解我国的社会治理方案是在传承融合创新的基础上形成的。

难点:通过落实核心素养,培养高阶思维中的理解信息、概括洞察、发现应用等能力。

五、教学方法

自主阅读、史料研习、合作探究、生生互评、上台展示等。

六、教学过程

【导入】观看视频:采访学生对石家庄市井陉县抗洪抢险工作和社区基层治理的感受。

讲述:可见,我国的基层治理与社会保障制度得到了大部分人的认可。社会治理方案不是忽然出现的,是借鉴了世界很多国家的经验发展而来的。下面以学习“世界主要国家的基层治理与社会保障”为例。

【设计意图】结合生活经历创设情境,预伏本课主旨:中国的社会治理方案是在传承融合创新基础上形成的。

一、观世界之治——西方主要国家基层治理和社会保障制度

(一)西方主要国家基层治理

1.【合作探究一】

材料一 随着近代西欧民族国家的产生和社会经济的发展,各国在继承地方自治传统的基础上,加强了对基层治理的管理……形成了以自治市镇为基层单位的制度……市长同时对中央政府和选民负责。

——统编版《国家制度与社会治理》

材料二“一些城市赢得一定程度的自治权。……”城市位于封建主的土地上,主要居民是手工业者和商人,他们以工商业为基本谋生手段。但封建主用对待农奴的方式对待城市市民,对市民的生产和经营活动造成影响。一些城市通过与封建主谈判,或以金钱赎买,或武装暴动,赢得一定程度的自治权。自治有利于城市经济的发展,一些城市兴办大学。城市还以金钱和人力支持王权,一定程度上促进了国王的统一事业。

——统编版《中外历史纲要》下

近代西方国家:结合材料和所学,从政治、经济、思想、阶级等角度概括出欧洲自治市、镇产生的背景。

【设计意图】利用教材作为史料,降低难度。强化唯物史观,设问时设置思维支架,层层深入,提高分析材料的能力,培养高阶思维中的概括洞察、发现应用能力。

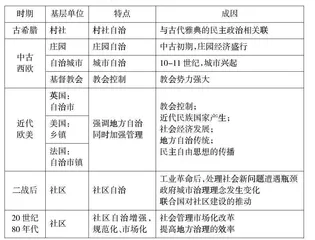

以雅典为例,完成下列表格。

【设计意图】以雅典作为历史解释模型,分析表格其它内容,形成时空框架。

(二)西方现代社会保障制度的建立与发展

阅读课本,指出西方现代福利制度的特点,并简单评价。

【设计意图】通过“社会存在决定社会意识”的理论模型构建思维支架,理解制度文明是动态变化的,为全面认识中国社会保障制度做铺垫。

二、成特色道路——现代中国的基层治理和社会保障制度

(一)现代中国的基层治理:社区村镇及其他基层治理单位

(二)现代中国的社会保障制度

1.阅读课本指出社会保障制度发展概况。

2.教师出示自己的社保卡并介绍主要功能,再出示2023年“中国山火军人救火”和“美国山火人们无助对比图片”。

【设计意图】体会中国特色的社会治理的制度优势,涵养家国情怀。理解课堂主旨,为课堂升华做铺垫。

3.【合作探究二】

材料一 历代政府重视建立基层的自我管理与互相监督治理机制。秦汉时期的什伍组织……唐朝的邻保制度,以四家为邻,五邻为保,彼此之间互相监督。

——统编版《国家制度与社会治理》

材料二 首先,西方发达国家社会保障的历史变迁告诉我们,在经济发展到一定水平时,职工个人自我保障能力加强,可以逐步形成多支柱社会保障体系实现维护社会公平,促进社会稳定,实现经济和社会可持续发展的基本目标。社会保障政策要与经济发展相适应,同时还需要合理利用社会资源,提高社会保障管理的效率。

——殷俊《西方国家社会保障制度的中国启示》

材料三 苏联实行全民社会保险制度……除了退休养老、医疗和社会服务保障,还包括补助金制度,为由于各种原因暂时不能工作的劳动者提供物质保障。

——统编版《国家制度与社会治理》

材料四 中国扶贫模式的探索与宏观经济发展进程相一致。改革开放后,经历了“大水漫灌”到“精准扶贫”,最终确立了“发展式扶贫”。中国的扶贫模式是一种基于“共同富裕”和“全面实现小康社会”的国家目标,而不是西方为赢得选举而安抚选民的功利手段;我们用事实证明了社会主义制度在福利分配方面的治理优势,也为发展中国家提供了具有参考性的方案。

——谢岳《中国贫困治理的政治逻辑》

材料五 中国传统文化对全球化本质内容究竟有哪些蕴含,我认为,主要有以下四个观念和原则:第一,“天下为公”,世界“大同”。第二,“以和为贵”“亲仁善邻”“协和万邦”。第三,实行“开户牖”、互学习、兼收并蓄,“携手共进”。第四,反对侵略战争,维护祖国统一。

——李慎明《中国传统文化与全球化》

(1)概括中国古代社会治理的基本特征。

(2)根据材料二并结合所学,分析中国福利制度怎样融合了西方经验?

(3)结合以上材料和自身感受,谈谈你对“中国特色的治理之路”的认识。

【设计意图】立足全球视野,形成整体认知。设问层层深入,结论水到渠成,为思维升华做铺垫。落实史料实证、唯物史观、涵养家国情怀。学生上台展示、生生互评,培养规范表达和质疑能力。培养高阶思维中的综合性思维、发散性思维、联系性思维。

【思维升华】在中国地图背景下出示我国基层治理和社会保障的动态图片,同时以《我的祖国》为背景音乐。中国的基层治理和社会保障制度,汲取了人类优秀的制度文明成果,走出中国特色的社会治理之路,彰显制度优势和大国风范。中华民族传承融合创新的的精神特质,推动了人类精神文明的进步。不同国家的社会治理方案不尽相同,让我们各美其美、美美与共,共同构建人类命运共同体。相信伴随着时代的进步,人类社会终将更加美好!

【设计意图】点明主旨,师生共鸣,把课堂引向高潮。整体感知历史,涵养家国情怀。立足全球视野,感悟制度文明的演进对于构建人类命运共同体的重大意义。

七、板书设计

点 评:

袁普老师展示的课例是高中历史选择性必修一的“世界主要国家的基层治理与社会保障”,获得河北省评优课一等奖。这节课打通了历史核心素养与高阶思维的联系,使抽象的思维培养变得具体化,看得见、摸得着,是一次成功的实践和探索。本课有以下几个亮点:

一、素养立意

通过落实核心素养培养学生高阶思维。高阶思维包含三个层次:理解信息 、概括洞察 、发现应用。历史学科核心素养包括唯物史观、时空观念、史料实证、历史解释、家国情怀五个方面。通过落实核心素养,能够提高学生的理解信息 、概括洞察 、发现应用能力。在环节设计上环环相扣,围绕线索组织材料,问题设置上搭建思维支架、层层推进,化大道于无形,使学生的思维在流动中碰撞升华,思维更加有弹性、有张力,思维水平循环上升。

在立德树人的宗旨引领下,突出“涵养人文”的史学功能。学生结合生活经历和所学内容体会到:做为一个中国人,真幸福!从而涵养家国情怀。在升华部分,认识到各国国情不同,社会治理方案不同。让我们各美其美、美美与共,共同构建人类命运共同体,使学生具有广阔的视野和宏阔的格局。

二、构思巧妙

线索清晰,化繁为简。本课涉及古今中外2000多年的时空范围,内容庞杂。充分整合选修必修教材,以“观世界之治,成特色道路”为线索,把课本内容作为材料,编制成有序的情境,贯通历史,构建知识框架。本课设计一明一暗两条线索,明线是“观世界之治,成特色道路”。暗线是“身边的历史”。运用无痕教育理念、化繁为简,在导课、探究和升华部分,都有学生讲述自己的生活经历,让历史“活”起来。科学设问,适当建模、搭建思维支架,层层推进,让学生结合自身经历走进历史,形成自己的态度、情感、价值观,最后得出结论,获得历史的启迪。

三、功底扎实

从高中历史整个学科体系入手,打通单元脉络,大力整合教材,远远高于大单元教学的范畴。课堂的视频导入预伏本课线索和主旨:观世界—看中国,中国的社会治理方案是在传承融合创新基础上形成的。注重落实,鼓励方式多样,语言简练逻辑性强,点拨巧妙。通过生生互评实现思维的碰撞和流动,充分利用课堂生成拓展学生思维。在讲述西方基层治理表格时,以雅典为例,搭建思维支架、进行能力的迁移,把抽象的思维养成变成具体可操作的课堂实践,打通了落实核心素养与培养高阶思维的联系。

四、水到渠成

本课构思精巧、线索清晰、简明生动,学生很快进入学习和思考,顺利达成学习目标。使认知层层深入,实现了从“知识框架”到 “核心素养” 再到“高阶思维”的逐步跃升和蜕变。化大道于无形,证实了落实核心素养是培养高阶思维的有效途径,体现了立德树人与思维养成的完美结合。

课堂改革是方向,创新固然很好,守正更为重要。用好教材,是提高素养和思维的根本。

(点评人:河北省教育科学研究院 宋 颂)