基于乡土资源的地理研学实践活动的设计与实施

作者: 王志远 刘艳

摘 要:依托乡土资源进行地理研学实践活动,是培养学生地理学科素养、落实立德树人根本任务的重要途径。以滦平县城西南郊碧霞山丹霞地貌研学实践活动为例,阐述研学实践活动目的地的确定、研学目标的预设、研学实践活动方案的设计以及研学实践活动评价,为教师利用乡土资源进行研学实践课程提供参考案例。

关键词:高中地理;乡土资源;研学实践活动;丹霞地貌

中图分类号:G633.55 文献标识码:A 文章编号:1009-010X(2023)20/23-0006-03

基于乡土资源的地理研学实践活动,是依托学生熟悉的乡土资源为教学情境素材进行的,旨在让地理教学走出课堂,培养学生的地理实践力。笔者以碧霞山为研学实践,挖掘研学实践中体现的课程内容,提出具体的设计和实施过程,探讨研学实践活动的价值。

一、研学实践活动的内涵

狭义的乡土资源是人们的出生地或久居地,包含自然景观、文物古迹、语言文化、历史变迁、社会发展等,是自然地理资源、人文历史资源和社会发展资源的综合。广义的乡土资源包括学生所在的校园环境以及家庭环境等。乡土资源研学实践是以本地乡土资源为载体、以学生为主体,师生共同协作;以培养学生地理学科素养为导向,融合多种地理教学方法,多角度运用地理知识,多层次训练地理思维,所设计、开展的地理研学实践活动的教学模式。

二、研学实践活动的背景

本次研学实践活动主要指向的教学知识内容为必修地理1“地球表面形态和选择性”中的“地表形态的变化”。《普通高中地理课程标准(2017年版2020年修订)》明确指出:本部分教学内容是落实地理实践力培养的重要模块,知识的传授可以通过实践探究的方式逐步落实,帮助学生增强对自然地理现象进行观察、识别、描述、解释、欣赏的意识和能力,并培养学生热爱自然、热爱家乡的情怀,形成协作探究、勇于实践的品格。

选择碧霞山作为研学实践基地,通过对侏罗纪丹霞地貌的识别,探究其成因及形成过程,探索基于乡土资源的地理研学实践活动的设计思路,能发展学生的地理实践力、区域认知、综合思维、人地协调观等地理学科核心素养。

三、研学实践活动的设计

(一)研学实践目的地的确定

丹霞地貌是指内陆盆地沉积的中生代侏罗纪至新生代第三纪的红色砂砾岩,在内外力的作用下,最终保留下来的以陡崖坡为特征的红层地貌。碧霞山位于笔者所在学校的县城西南郊,距校区15公里,行程消耗时间短,有利于组织研学活动,同时能把更多时间用于实践任务的完成中,凸显实践活动的目的性。碧霞山区有完整的侏罗纪丹霞地貌,以自然景观为主,区域内的一线天、悬崖栈道、将军石等象形地貌体现了惊、险、奇、特、美等特点。学生通过观察红色砂岩和丹霞地貌的特征,加深了对丹霞地貌的认识。碧霞山总面积约6平方公里,采用徒步的方式,让学生通过攀登积累户外活动经验,提高学生的户外生活实践能力。

(二)研学实践目标的预设

通过采集岩石标本和观察丹霞地貌等,让学生掌握识别丹霞地貌的方法,学会户外地质调查实践的基本方法和探索自然的科学态度;通过查阅县区的地形、气候等自然地理特征,探究丹霞地貌的形成过程,帮助学生理解内外力在地貌演变过程中的作用,提高对区域的认知能力和综合思维能力;找出周边及沿线主要的自然景观、人文景观,为碧霞山的可持续发展提出可行性建议,进一步深化学生人地协调观。如此可培养学生在考查、探究地理实践活动中所具备的意志、行动能力及运用综合思维分析问题的能力。

(三)研学实践活动前准备

一,资料。准备碧霞山所在区域的位置图、电子数字地图,气候资料、山区及其周边区域交通图;二,工具。硬件工具:智能手机、地质锤、岩石标本袋、望远镜、笔记本、铅笔、防晒物品等。教师还需携带医用胶带、指南针等。软件工具:户外助手、百度、高德地图APP等;三,知识。教学知识包括:等高线地图的识别与判读,丹霞地貌的特征、内外力的作用形式等。实践知识:野外徒步的着装,安全须知、要携带的必需品等。四,安全。提前告知家长相关活动内容,并为学生购买保险。

(四)研学实践的过程

本次研学实践活动以分组考查的方式进行,每个班级以6人为一组并选出组长,负责统筹本组成员顺利完成实践活动。组员分工合作,包括岩石标本采集、观察记录、数据整理、成果展示等,培养学生分工合作的团队精神和动手能力。每组需要完成的任务如下:

任务一:采集岩石标本,观察颜色、内部颗粒状况、层理结构,归纳丹霞地貌岩石的特点。任务二:徒步过程中,观察典型的丹霞地貌形态特征,并绘制简易的剖面图或景观图。结合当地自然地理信息资源,小组合作探究,从地质作用角度描述该地一线天的形成过程。任务三:在3D数字景观图绘制简易的登山线路图,并将沿途的特色景观在图中相应位置标注。任务四:结合当地资源条件和发展现状,为碧霞山的经济可持续发展提出可行性建议。任务五:成果以美篇、PPT或短视频等形式分享交流。

(五)研学实践成果展示

本次研学实践活动成果主要包括:1.将贴有信息标签的岩石标本装封好;2.整理实践考查过程中记录的数据、视频、照片、绘制的图形等,撰写实践成果和心得体会;3.分组进行成果展示和交流。

(六)研学实践活动评价

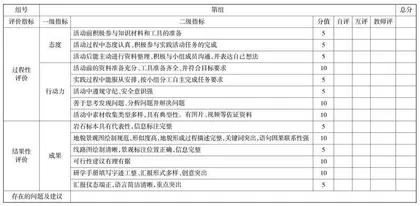

本次研学实践活动设置的评价体系以课标为指导,分为过程性评价和结果性评价两部分,评价方式采用自评、互评和教师评价。评价指标分为一级和二级指标,通过设定的指标得分,检测本次研学实践活动教学目标的实现程度,从而验证研学实践活动设计的有效性。为了全面的评价学生的学习状态,教师可将过程性评价和结果性评价相结合,同时评价学生过程性学习的具体活动表现和结果性学习的目标落实情况,真正落实地理学科素养中立德树人的目标。具体的评价内容如上表所示。

四、研学实践活动的心得

研学实践活动设计的过程要注意学生的发展需求,实践是课堂教学的拓展延伸,任务设置要注意层进、由简到难、由单一能力的培养到综合素质的形成。教师在活动过程中以启发、指导、约束和鼓励为主,充分挖掘学生的潜能,调动学生的积极性,确保顺利完成任务。小组分配人数不能过多,每个学生都是团队的核心人员,让学生既有集体归属感,又能在集体活动中发挥各自的优势,从而增强学习的主动性和创造性。研学实践活动的评价设置包括活动前准备、活动实施过程、成果展示等环节全面进行评价,激发学生完成任务的潜能和热情。

总之,立德树人视域下,地理核心素养培养的丹霞山地貌研学实践活动,把学生从课堂带到真实情境中,为知识的深入理解和应用进一步奠定基础,通过此活动,从知识的角度让学生学会了观察地貌的基本方法,提高了发现地理问题和处理地理信息的基本能力;从个人技能角度使学生学到了徒步需要的准备工作、注意事项,并学会地理信息技术软件的辅助使用;从个人思想方面认识到团队合作的重要性,增强了团队意识,以及热爱自然、热爱家乡的情怀。本次研学实践活动利用情境—设问—行动—生成的途径,探索和尝试解决了实际问题,使地理学习能力和地理学科素养得了到双重提高,提升了地理学科的核心素养,落实了立德树人的根本任务。

参考文献:

[1]王楚薇,王纯盈,廖雨婷等.项目式学习视域下的地理研学旅行实践——以“格空间之美,致山水之城”为例[J].地理教学,2022,(22):57~61.

[2]李文翎,温牧玉,何亚琼.分阶布局研学实践,有效提升地理素养——以广州白云山地理研学为例[J].地理教育,2022,(12):61~65.

[3]孔雯雯.高中地理研学与课程思政融合育人的实践探索——以“给垃圾分类,为城市减负”研学活动为例[J].中学课程辅导,2022,(35):84~86.

[4]钟丽纯,吴俊和,曾惠蘋.基于地理实践力培养的研学实践活动设计——以佛山市西樵山火山地貌研学为例[J].中学地理教学参考,2021,(11):71~74.

[5]张琳娴.基于地理实践力的乡土研学方案设计与实践——以四明山研学旅行为例[J].地理教学,2021,(18):46~49.

[6]郭芳英,范佳鑫.基于校园周边资源的地理研学实践课程设计与实施——以“深圳市平冈中学周边的龙岗河”考察为例[J].地理教育,2022,(11):61~66.