落实新课标要求践行SOLO分类评价法

作者: 申进平 孙红军 赵义宾 李瑞玲 彭玉荣

摘 要:SOLO分类评价法是一种以等级描述为特征的质性评价方法,在历史测评中应用广泛。其具有能有效区分学生的高阶学科思维、精准测定学生的思维深度与区分学生的思维品质等优点。在培养和考查学生历史核心素养为主的新时代背景下,各省中考的历史主观试题越来越凸显该法的应用。

关键词:SOLO分类评价法;中考;历史试题;对策

中图分类号:G633.51 文献标识码:A 文章编号:1009-010X(2023)08-0023-06

《义务教育历史课程标准(2022年版)》(以下简称《课标》)的理念之一是“教、学、评”一体化,其中考试评价是关键一环,它发挥了促进学习和改进教学的重要功能。在考试评价中,由于SOLO分类评价法具有独特的价值而备受各省初中学业水平考试(中考)命题者青睐。随着《课标》的出台和核心素养评价理念的推行,各省中考历史试题中应用SOLO分类评价法越来越广泛。现就2022年河北省和福建省中考历史试卷中应用SOLO分类评价法的典型试题,及在教学与备考中的应对策略作分析。

一、SOLO分类评价法与测评优势

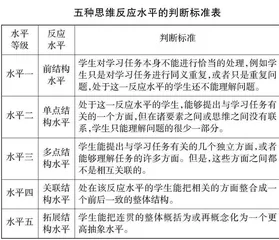

SOLO分类评价理论是香港大学教育心理学教授比格斯(J.B.Biggs)首创的一种学生学业评价方法,是一种以等级描述为特征的质性评价方法。SOLO分类评价理论根据学生的回答能力、回答思路、回答的一致性和整体结构这四个特征,将学生的思维反应水平由低到高划分为五个层次,这五种反应水平的具体判断标准见下表。

由上表可见,SOLO分类评价法能够对学生答题的结果进行深入评判,对学生的思维予以准确评定等次。这样可以避免在回答传统的主观题时照抄课本上结论的僵化做法,而且可以有效地考查学生的思维品质,对学生的历史核心素养尤其是历史解释能力的考查能起到很好的效果。

教育部中考命题改革专家组副组长张卓玉指出:“命题改革的方向就是:强化对思维过程、探究过程和做事过程的测量和评价,从注重考查记忆理解的结果到注重考查思维过程、探究过程和做事过程的发展水平。”不难看出,这与SOLO分类评价法是一脉相承的。

SOLO分类评价法原先在高考历史测评中较为常见,因为其具有独特的优势,近年来逐渐“下嫁”到中考中来。可以预见的是,在未来实现教育高质量发展和践行核心素养培育的历史教学与考试进程中,SOLO分类评价法将发挥越来越大的作用。

(一)SOLO分类评价法在历史测评中具备的优势

SOLO分类评价法与传统的评价法相比优势巨大。首先,其最大的优势在于它能够较为准确地评价学生思维能力所能达到的深度和广度。传统的历史主观题,从测评来说,往往考查的是静态的知识,即识记能力,答案往往是孤立的、互不联系的“点”,即评分标准也按“点”赋分,对答案中“点”之间的关系往往难以顾及,故对思维能力的考查属于浅层次。而SOLO分类评价法一般可以很好地解决这个问题,其讲究各点之间要有逻辑关系,而这就需要深层次的思维能力。

其次它具有较强的可操作性,尤其是文科的问题,实践证明都基本上可以根据该方法进行思维层次划分,它为检测学生的高阶思维能力提供了一个切实可行的思路。尤其是历史试题,为一些开放性的且没有标准答案的问题引入教学和考试中带来便利。

再次,该法的应用不但有利于教师检测教学效果,而且它可以较清楚地显示学生对某个具体问题的认识水平。因此它有利于教师制订教学目标,教师可以根据教学计划预先确定学生学习某一问题要达到哪一思维层次,并按照循序渐进的方法逐步提高学生的思维水平。这也是与《课标》坚持的“教、学、评”一体化的原则相适应的。

最后,从学生学习的视角看,它不仅能考查学生是否会解决他人提出的问题,更能考查学生是否具备自己发现和提出问题的能力。不言而喻,这对培养学生的创新能力和展示学生的学业优长意义重大。

(二)《课标》样题与SOLO分类评价法

《课标》特地增加了学业质量标准和考试命题建议,在此基础上明确提出了素养立意的命题思想。《课标》专门指出:“对可能出现的各种合理答案进行分类和相应水平划分;对评分标准要点进行细化,提供不同等级得分的参考答案或参考示例。鼓励制定分层次的评分标准,尽量减少‘点对点’式的硬性机械赋分方式。”这其实就是鼓励中考命题要依据SOLO分类评价法,且《课标》在“学业水平考试”中还专门附录了“考试样题”和“评分标准”。略解如下:

样题

根据所示的大事年表,解答下列问题。

(1)从上述材料中找出世界反法西斯同盟形成的标志性事件。

(2)选择材料中相互关联的事件,结合所学自定一个你想论述的观点,加以阐述或说明。(要求:观点正确,史论结合,条理清楚。)

参考答案

(1)26个国家的代表签署《联合国家宣言》

(2)评分标准

从该样题第(2)问与评分标准来看,主要具有以下突出特点。

1.重视思维品质,分类评价

本试题第(2)问最大的特点在于如《课标》所示的“采用等级评分标准,将学生表现分为观点与论述两个维度,每个维度分为四个水平等级,并提供了答案示例,为具体衡量学生通过答题所表现的核心素养达成度提供了量规和标尺”。这是与传统的主观题设问与答案的最大不同之处。以往的主观题按点赋分,各点之间往往无明显内在逻辑关联,先后次序可以混排,且无中心。SOLO分类评价法更关注的是各论述内容间的互相呼应,讲究逻辑严谨,论证充分,层次清晰,等级评价突破了按点赋分的弊端。

因此,其拥有以往主观题不具有的诸多优点,能把历史解释能力与表达等素养完美结合,能全面考查学生的论从史出、史论结合的能力,这也契合中考命题改革“强化对思维过程、探究过程和做事过程的测量和评价”的方向。其考查的思维是多维而不是单维,开放而不是固化。这是所有历史题型中的最高形式。

2.注重情境创新,蕴含丰富

依据“教、学、评”一体化原则,命题改革的另一方向就是张卓玉同志指出的“减少裸考知识现象,让测评发生在知识处于生成状态或应用状态的情境之中”。《课标》也指出:“题目命制时要创设新情境,可以从学习、生活、社会等方面选取素材。”即鼓励和提倡中考命题要“无情境,不命题”。

毋须讳言,以往的主观题考查依然以静态的知识为主,答案缺乏开放性,这不利于考查学生创新性的思维成果。尤其是学生今后在面对现实生活种种复杂的问题时,往往需要多元化的解决方案,不可能是仅仅通过记忆或知识的搬运就可以解决的。《课标》指出:“考查学生综合运用各种方法初步解决比较复杂的历史问题的能力。”所以,教师要以问题解决为出发点,因势利导,不断创设新情境,最大限度培养和考查学生的创新思维,鼓励学生勇于质疑。

就该样题而言,其内涵比较丰富,仅就观点来说,可有“全民族抗战是中国抗战胜利的根本原因”“只有世界各国人民团结协作反对侵略战争,才能赢得和平”“中国战场是世界反法西斯战争的东方主战场”等诸多观点。爱因斯坦曾言:提出一个问题往往比解决一个问题更重要。因此,自问自答的形式,可以最大程度上引导学生发挥各自特长,鼓励有创见的回答,从而有利于真实地展现自己解决问题的素养。

由于试题以素养立意,重点考查新情境下解决问题的能力,此举可让机械刷题和押题失败,最终可引导教师重视课堂教学,充分发挥课堂的教学主阵地作用,助力 “双减”政策的落实。

3.问题、答案与赋分的开放性

这是其显著特点,也是SOLO分类评价法的重要优势。由于试题设计要给学生更多的选择权,故问题开放性很强,答案与赋分均具有较大的开放性,即采用等级制,不再按点给分和强求标准答案,参考答案和评分标准更加突出思维过程的考量,答案更符合历史学科核心素养的要求。

综上可见,《课标》专门叙述和添附样题,其大力提倡分级评价的良苦用心不言而喻,导向作用明显。

二、SOLO分类评价法在2022年河北省、福建省中考历史试题中的应用

综上可知,SOLO分类评价法在历史教学和考试评价中作用甚大。中考作为影响巨大的考试,主观题的命制如果只是强调课本知识的搬运,历史教学的生命就会大打折扣,历史核心素养的培养就无从谈起,历史解释素养的培养更无异于空中楼阁。

值得注意的是,河北省和福建省率先探索在中考历史命题中应用SOLO分类评价法,为中考历史主观试题考查学生素养带来一股积极的改革春风,为新时代的历史评价改革注入了新的活力。下面就2022年河北省和福建省应用SOLO分类评价法的典型中考历史试题略作分析。

【例1】(2022年河北省中考历史试题)

28.阅读材料,综合运用所学知识探究问题。

班级开展“回望百年史,奋进新征程”主题探究活动,请你参加。

材料一 1944年5月21日至1945年4月20日举行的中共六届七中全会和会上通过的《关于若干历史问题的决议》,增强了全党在毛泽东思想基础上的团结……在抗日战争接近最后胜利的前夜,为总结中国革命的基本经验,为彻底打败日本侵略者、建设新中国做准备,1945年4月23日至6月1l日,中国共产党第七次全国代表大会在延安举行。出席大会的代表共计755人,代表着全党121万名党员。大会提出党的政治路线是:“放手发动群众,壮大人民力量,在我党的领导下,打败日本侵略者,解放全国人民,建立一个___________的中国。”

——摘编自《中国共产党历史》

(1)据材料一和所学知识,指出中共七大召开时与中共一大召开时相比全党党员人数发生了什么变化。

此题第(1)问较为完美诠释了SOLO分类评价法的妙用。看似平淡无奇的一道设问,其实暗藏玄机。该题设问的核心词是“变化”,需要结合所学知识观察“中共七大召开时与中共一大召开时相比全党党员人数”的变化,再用简洁的语言表示出来即可。试题难度不大,但此题可以发挥SOLO分类评价法的优势,能对学生的思维过程与结果予以准确地客观评判,命题者的苦心可见一斑。

为了进一步说明此题的用意,不妨对考生的答案,我们依照SOLO分类评价法,可以精心设置如下表所示的评分细则。

不难看出,如果学生仅仅答出“由13人到121万”,则仅仅是简单罗列出两次会议召开时的全党党员人员的数目,没有观点,即没有描述出核心指向词“变化”的含义,故属于低阶能力,则几乎不能得分。若学生答出“增加或人数多了”,则已经在一定程度上描述“变化”了,虽比第一层次问答有了进步,观点仍不确切,即还没有准确描述出“变化”的确切含义,故属于中阶能力,酌情可得1或2分。倘学生答出“大幅增加或剧增”, 即已能从“13人”到“121万人”概括提炼出贴切的程度副词,予以准确描述“变化”的确切含义,故属于高阶能力,可得满分。由此可见,SOLO分类评价法注重的是准确评价考生的思维结果,也附带评价了考生的思维过程,这是以往的只考查记忆能力的主观题所不能相比的。类似的题还有2018年河北省中考历史题第27题第(2)问:据材料二,指出一战每天死亡人数与过去战争相比有何特点?仔细分析,不难看出与上述试题立意有异曲同工之妙。

【例2】(2022年福建省中考历史试题)

32.阅读材料,完成下列要求。

材料

——据张海鹏主编《中国近代通史》等编制

阅读以上材料,选择两个历史事件,确定观点,并结合材料和所学1898~1956年中国历史知识加以论述。(12分。要求:观点明确,根据选择两个历史事件,并结合所学1898~1956年中国历史至少一个历史事件,加以论述,史论结合,条理清楚)

该题俗称历史“小论文”题,与上述《课标》中的“考试样题”第(2)问如出一辙。它和传统主观题不同,需要用一段完整的论述来证明自己所提的观点。首先要选择历史事件,确定观点。然后需要论从史出,史论结合去论述,还要求条理清楚,要求很高,也完全适用SOLO分类评价法。