核心素养下的高效物理课堂策略分析

作者: 毛晓燕

爱因斯坦曾说过:“什么是素养?就是我们把学校里学到的东西全部忘掉之后,所剩下来的忘不了的,才是素养。”

本轮新课改的关键字就是核心素养。新课标中物理核心素养包含物理观念、科学思维、科学探究、科学态度与责任。这些都是学生终身发展和社会发展的必备品格和关键能力,也对物理课堂提出了更高的要求,要求物理课堂是一种高效的课堂。那么,如何才能打造出一堂高效的物理课呢?下面我结合自己平时的教学和思考,谈谈高效物理课堂的几点策略,分别是:乐学不罔——实验策略、善学不疲——建模策略、笃学不殆——情境策略。

策略一:乐学不罔——实验策略

耳闻易望,目睹为实,躬亲则明。物理是一门实验学科,很多概念的建立和规律的发现都建立在可靠的实验基础之上,所以要尽可能多做实验,激发学生的学习兴趣,根据我们学校的实际情况,可以自制一些简易教具,做一些趣味小实验。

为了让学生切身感受摩擦力的大小,我做了一个用摩擦力拔河的小实验。具体的做法:取两本厚度差不多的书,一页一页交替叠放,请班上两位大力士用这两本书拔河,看能否把两书分开。结果发现使出吃奶的劲也分不开这两本书。这个小实验虽然简单方便易操作,但却可以瞬间活跃课堂气氛。

“咦!这是为什么呢?”一旦激发出学生想弄清楚为什么的求知欲,那么后续的学习,答疑解惑也就是自发而愉快的了,乐学不罔的目的自然也就达到了。

策略二:善学不疲——建模策略

建模是理科教学中常用的方法。物理建模就是,忽略次要因素,突出主要因素,将实际生活中复杂的问题进行简化、抽象的过程。

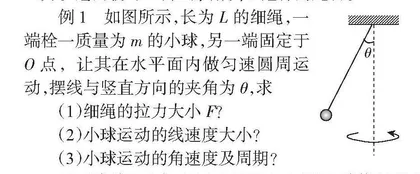

比如实际生活中游乐场的悬空旋转椅可以简化为圆锥摆模型,这是一个圆周运动问题。为了找出向心力的来源,可以对它进行受力分析,最终得到合力等于向心力。进而就可以尝试求解例1这样的题目。

例1、如图所示,长为L的细绳,一端栓一质量为m的小球,另一端固定于O点,让其在水平面内做匀速圆周运动,摆线与竖直方向的夹角为θ,求

(1)细绳的拉力大小F ?

(2)小球运动的线速度大小 ?

(3)小球运动的角速度及周期 ?

为了培养学生知识迁移的能力,可以在建模的基础上设计一组变式训练。如果在悬挂点前多增加一段水平杆,就是变式1,;如果将绳子换成手就是变式2;如果圆锥摆运动的物体增加到两个,就是变式3;如果将拉物体的绳子换成两根,就是变式4;如果将绳子的拉力改成斜面的支持力,就是变式5;如果斜面倾斜角变得大一些,就是变式6;如果把斜面改成曲面,就是变式7;如果把支持面改成一根弹性杆,就是变式8。

这样一题变成八题,由简到难,循序渐进。当然不必八题全讲,可以根据需要进行删减。通过变式训练,一题多变,使学生会做一道题,就会做一系列题,真正做到高效学习,自然也就善学不疲了。

策略三:笃学不殆——情境策略

情境教学是一种创设典型场景,激起学生热烈的情绪,把感情活动和认知活动结合起来的一种教学模式。情景可以来源于生活经历、新闻报道、电影场景、课堂互动等等。

例如学习惯性时,可以把教室看成一辆公交车,带领学生完成一次公交车的小游戏,根据老师的启动、急刹、左转和右转等指令做出相应的肢体反应。

再例如讲到波的振动与传播时,可以带领全班学生进行一次“人浪”小游戏,帮助学生理解和体会:波在传播过程中,介质中各质点只在各自的平衡位置附近做受迫振动,并不随波一起迁移,波传播的只是振动形式和能量。

总之通过创设情境,使学生身临其境,充分调动学生眼、耳、口、鼻、手、脑各种感官和情感共同投入学习中,去感受,去探索,去解决实际问题,去爱上学习,最终实现笃学不殆。

乐学不罔,从实验动手中激发兴趣和求知欲;善学不疲,从建模变式训练中学习知识的迁移应用;笃学不殆,从情境教学中培养解决实际问题的能力。

从动中学、练中学、境中学,达到乐学、善学、笃学的目的,真正实现高效课堂。