班级管理有“法宝”

作者: 蒋茜茜

【摘要】在学生群体中,拖延现象日趋严重,对孩子们学习和生活都造成一定的负面影响。“番茄钟”是一种外围标有时间轴,拨转可定时的记时工具。它的外形非常符合儿童追求好玩、新异的审美需求,运用时会让孩子产生一种“玩”成任务的轻松、愉悦情感体验。本文论述了儿童拖延症的成因、番茄钟的工作原理和作用,来说明番茄钟对矫正儿童拖延症的重要意义。

【关键词】拖延症;番茄钟

班级里的“拖延症候群”

举手之劳即可完成的事情,却总是拖着不办;明明一个小时可以完成的作业,总要拖到两个小时以上……吃饭、睡觉、写作业样样都需要催,一堆臭毛病改不掉,好习惯学不到,这些都是孩子时间管理失控,俗称“拖延症”的典型症状。拖延症是指自我调节失败,在能够预料后果有害的情况下,仍然把计划要做的事情往后推迟的一种行为。

目前,在小学生群体中,这种现象尤为普遍。以笔者班级为例,进入三年级以来,孩子的功课中多了英语和科学两门学科,学业负担有所加重,而近来笔者接到的家长的“投诉”也越来越多,抱怨孩子做作业不积极,每天陪写到十一、二点;假期作业不拖到最后几天怎么催都不做,最后来不及了干脆不做……

诸如此类的事情还有很多很多,可以看出大部分孩子在学习和生活中都有拖拖拉拉的习惯,这着实让老师和家长头疼不已。

习惯养成的关键期

现代心理学的研究表明,在儿童心理发展的过程中存在许多发展的关键期,一旦错失,人的某些心理品质就得不到应有的发展,从而成为终身的缺失和“遗憾”。大教育家孔子也曾说:“少若成天性,习惯如自然”。可见,把握关键期培养孩子好习惯的重要性。研究表明,6-12岁正是儿童各方面习惯养成的黄金阶段。这个时期的儿童容易在成年人的引导下纠正自身的不良行为,养成良好的习惯。因此,把握住这个关键期,不断地加以正强化,对于矫正孩子的拖延症具有重要意义。

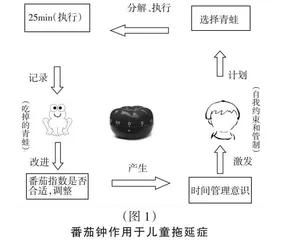

在一次偶然的机会中,笔者接触到时间管理专家叶武滨老师的课程,了解到一种全新的时间管理的理念和方法——利用“番茄钟”去“吃青蛙”。“番茄钟”其实是一种记时的工具,因外形酷似番茄而得名。它的内部装有旋转发条,外围标有时间轴,拨转即可定时。它的外形非常符合儿童追求好玩、新异的审美需求,运用时会让孩子产生一种“玩”成任务的轻松的、愉悦的情感体验,从而消减畏难情绪。在时间管理学当中,“青蛙”一词代表着我们面临的最大、最重要的工作,同时也是我们最容易拖延不做的事情。“吃青蛙”指的是主动去完成最艰难的事情。因此,番茄钟吃青蛙指的就是每天从必须完成的任务中挑选出三至四样最难完成的事情(大青蛙),预定完成任务的时间,把它分解成几个半小时。一个半小时内集中精力工作25分钟后休息5分钟,如此视作种一个“番茄”。在预定时间内“吃掉”大青蛙即视为已完成一样任务,给予适当奖励。如此吃掉所有大青蛙,就像游戏中的定时闯关一样,不断激发孩子的斗志和成就感。(如图1)

叶武滨老师提出有效时间管理的法宝:用“番茄钟”去“吃青蛙”,只要能坚持运用这种方法,就可以大幅提高做事效率,这给了笔者极大的启发。于是,笔者把番茄钟引入到了我的课堂教学和班级管理中,通过这种符合孩子审美情趣的小道具来矫正孩子的拖延行为,建构孩子们良好的时间意识,增强他们自我时间管理的能力。

1、合理分组“吃青蛙”

“番茄钟吃青蛙”的实施对象是每位患有拖延症的学生,这些孩子大部分是后进生,当然也有部分的中等生和优等生。为了强化和鼓励孩子们进步,在调查研究、综合分析的基础上依据学生本身的能力进行分组,有助于有针对性地进行矫正。例如:对学习上有拖延的学生依据其本身的学习能力(主要指听、说、读、写、算的能力)分为:A组(学习能力较强);B组(学习能力较弱);对生活上有拖延的学生依据其本身的自理能力分为:C组(自理能力较强);D组(自理能力较弱)。由于学生能力发展的多元性,可能会出现重复交叉的个体,例如:A组和C组的交叉,即某生可能学习和生活方面的能力都比较强,但在两方面均有不同程度的拖延,则先从拖延相对严重的某一方面入手,归入到该组别。

2、制定任务“吃青蛙”

给组内成员制定一个共同的完成任务,这个任务即需要吃掉的“青蛙”,例如:完成一份试卷、背好一篇课文、完成一次习作、跑完800米等等。设定好相同的番茄钟数,进行比赛式消灭“青蛙”(谁用最少的番茄钟数消灭青蛙)。个体上实行每日打卡制度,在成长档案上记录最终完成的吃青蛙数及用掉的番茄钟数。

3、利用奖贴“吃青蛙”

每吃掉一只“青蛙”即奖励一个彩色奖章。一周下来,根据奖章数最多的评出“周打卡冠军”,出台“兑奖机制”,表彰典型,使奖励机制有章可循。实践证明通过这样的方式,可以不断正强化孩子的主动完成任务意识,激发他们的成就欲望。

4、家校联动“吃青蛙”

为了使番茄计划在周末“不断片”,我特意分组组建了微信群,将“番茄钟吃青蛙”的原理和方法渗透给家长,让家长下载番茄app,建立微信打卡机制,配合监督执行(周末通过微信平台把“吃青蛙”任务发布给家长),根据反馈做好统计,及时调整策略,保证实施的可行性、有效性。

总结与尾声

孩子任何行为的矫正都不是一朝一夕能够完成的,拖延症的矫正也不例外,其间一定会出现部分孩子行为习惯上的反复现象,这需要教师进行长时间的跟踪、记录,积极、持续地探索和思考。感谢“番茄钟”,我的班级管理法宝!作为班主任,在以后的从业生涯中我要不断学习并挖掘此类“法宝”,让它们更好地助力学生的行为管理!