乔信明:从铁窗英豪到开国少将

作者: 张立新中国成立后,乔信明根据在狱中的亲身经历、狱友回忆及方志敏的《狱中纪实》等文稿写就了《狱中斗争初稿(1957年)》,详细记述了3年多的狱中斗争。离岗休养后,他又写作了《历史思想自传》,回顾自己曲折跌宕的人生。字里行间描绘出一个个令人印象深刻的场面,聚焦着乔信明坚韧不拔的斗争经历、团结协作的场景、视死如归的精神气概,见证了一位不屈不挠、正气凛然的革命战士是如何在狱中、在革命生涯中坚守初心,从铁窗英豪成长为开国少将,演绎其不凡的红色事迹。

从思想上行动上入党

乔信明的初心并非天生就有,也非外界强加,而是在封建社会的牛马生活和反动阶级的压迫下逐步形成。在家庭、工作和生活的多重磨砺下,不堪压迫的乔信明向命运发出响亮的呐喊,以稚嫩的身躯、坚定的态度参加了农民暴动。

乔信明出生于1909年,正是幼小的宣统皇帝被人抱上帝位之时,也是社会动荡转折的时期,乔信明在风雨飘摇的穷苦家庭中受尽苦难。“母亲到财主家里做奶妈,换回粮食养家”(乔阿光:《一生战斗百折不挠——乔信明将军纪念文集》,中共党史出版社,2004,第4页),因为家贫难以养家,母亲经常以泪洗面。大姐出生两个月就被送人,二姐“送给婆家当童养媳”,即便是男孩也没有读书的机会,“哥哥十几岁就去学泥瓦匠”(同上第3页),不久就被倒下的房梁砸死。乔信明6岁开始做农活,想给地主放牛却被嫌弃年纪小不雇佣,不得不每天到十几公里外的河边捡拾柴草出售以养家,直到十二三岁都还苦得衣不蔽体。穷苦的生活坚定了乔信明读书的信念,贫困交加的父母告诉他“没有吃的、没有穿的,哪来钱供你上学”(同上第4页)。

1925年,16岁的乔信明以学徒身份到老板家里学木匠手艺谋生,老板将他当牛马使唤,时常毒打他。自小就嫉恶如仇、怜贫惜弱、不甘屈服的乔信明,“逐渐产生了阶级意识,开始对这些不劳而获的富有人家不满,对这些剥削阶级自发地产生了仇恨心”(同上第3页)。当老板儿子做农活失误时,乔信明便打他几下,幼稚地以为这就是对压迫与剥削的反抗。这种朴素的斗争表明乔信明已具有热血青年的感性与激情,有革命的觉悟。

在大革命影响到家乡时,乔信明积极参加农民武装运动,参加中国共产党组织的农民协会教育,不再怨天尤人,逐步接受“穷人要翻身,只有‘打土豪,分田地’”(同上第10页)的思想,果断参加了自卫军、赤卫队组织的农民运动。此时的乔信明认定“没自由、受压迫、受剥削,都是财主造成的”,“一心想报仇”的他“积极参加打土豪、分田地”(同上第16页)运动并且成为共青团员,这使他被土豪劣绅视为需要处死的“危险分子”,他不得不东躲西藏,寻找继续革命的机会。当彭德怀率领红五军路过乔信明家乡时,他毅然决然地追随红军,成为一名无产阶级战士。

参加红军之后,乔信明抱定“只有干革命,才能翻身”(同上第295页)的信念,先后参加两次攻打长沙和三次中央苏区反“围剿”,多次负伤,屡立战功,被选为培养对象到中央军事政治学校学习,增长了他“训练部队和怎样做政治工作”(同上第25页)的能力,成长为红军学校排长。入党后,乔信明到方志敏领导的根据地,组织创办中国工农红军学校(以下简称“红校”)第五分校,担任政治队队长。在红校,乔信明深入学习马克思主义理论,明晰了中国革命的发展方向。此后,他到红八十二团担任团长,频繁指挥作战,实际工作能力快速提高,实现了理论与实践的有效融合,“在军事与政治上都有了一些提高”(同上第29页)。

1934年10月,25岁的乔信明担任红二十师参谋长,为配合中央红军粉碎敌人第五次“围剿”,跟随方志敏领导的红军北上抗日先遣队,转战江西、安徽一带,遭到国民党军围追堵截。乔信明抱定战斗到底的决心,不放弃受伤的战友,竭力突围。他对革命的无限忠诚得到方志敏的绝对信任,将残余部队交予乔信明指挥突围,但由于敌众我寡,最终遭到敌人围捕。

牢狱坚持斗争赢胜利

乔信明被捕入狱后,国民党判处他无期徒刑。他没有灰心丧气,而是在狱中组建秘密党支部,领导全狱难友坚持斗争。

乔信明在关押初期得到方志敏的关心和指示。方志敏鼓励他“不要怕,就是死了为了革命也是光荣的……在牢中要学习列宁同志在狱中同敌人进行不屈不挠斗争的精神”(同上第50页),接连3次传递纸条予以关怀和鼓励,坚定了乔信明斗争的信心。乔信明答复道:“只要我们还活着,一定按你的指示去做。”(同上第50页)方志敏被敌人杀害后,乔信明等人十分悲痛,在狱中举行了一个小小的追悼会,宣誓“继承志敏等同志的革命精神,继续为党的事业奋斗”(同上第52页)。乔信明没有辜负方志敏的信任与期望,他发扬牺牲同志的革命精神,抱定和敌人在狱中斗争的决心,勇敢机智地领导狱中斗争。

狱中斗争的局面是严峻的。国民党实行严酷的监管,例如,“不准随便讲话,动不动就打人,伙食很坏”“每天只有早饭后放风15分钟……放到有铁门关着的空地上”“对生病的难友根本不管……差不多每天都要死一到两个难友”(同上第53—54页)。狱中难友立场不一,有怕死的、动摇的、叛变的;一些人面上支持内心却另有想法,阻挠斗争的人同样存在。例如,“徒刑判的少的对开展斗争抱无所谓的态度……对监狱这种非人的生活不着急,不关心去解决它,同我们几个也不太讲话,怕受我们牵连”,有的“向敌人反映监狱里的活动”(同上第55页、第58页)。监狱管理者残暴,禁止非同监的“犯人”串监,传递消息只能“利用几个难友给大家剃头或送饭送开水进行”,有的时候只能相约两天不吃饭,装病住到病号监才能见面,“几个知心的同志……半个月到一个月才能到齐(开会)”(同上第59页)。狱中的斗争组织异常艰难。条件虽极度艰苦,乔信明却始终坚信“红军一定会胜利”,鼓舞难友“在狱中过这种牛马不如的生活,是会毫无价值的死掉”“要学习列宁的斗争精神”,坚决地同狱方作斗争。

乔信明以一颗忠于党、忠于革命的红心,想方设法“按方志敏同志的指示开始狱中斗争”,孤立叛变分子,与叛徒中的高级干部开展斗争。当时,狱中的中央苏区会昌县委书记(中华苏维埃中央临时政府候补委员)谢炳煌,鄂豫皖苏区游击队司令王少卿,几个中央苏区的区、乡级苏维埃主席叛变了组织,一些兵团的负责干部、红军连营级干部写了自首书。在反叛徒斗争过程中,有人劝说乔信明“不要在虎口里捉狼,捉不好反被狼咬了”,乔信明表示“对这些革命阵营里的败类只有坚决揭露、打击,使他们没有立足之地,没有市场,无法干坏事,才能教育大家,保护大家”(同上第58页)。为此,乔信明在狱中组建党组织,聚力斗争。狱中难友除了“政治犯”,还有军事犯(包括国民党军人),面对成分复杂的难友,乔信明以旧社会结盟形式结拜“十兄弟”组建党小组,领导全狱难友开展斗争。他们提出“改善伙食、增加放风时间、增加洗澡次数”等维护难友切身利益的斗争口号,取得大多数难友对斗争的支持,最终,通过大规模的绝食斗争,迫使狱方给予一定的宽松待遇。经过两年多的斗争,狱中的党小组逐步发展成为秘密党支部,乔信明担任支部书记。国共合作之后,乔信明想方设法通过出狱的难友,捎信联络八路军驻湘办事处、新四军办事处,向党组织汇报狱中情况。然而狱方不顾合作抗战大局,多次转移乔信明等人,企图秘密杀害,危急时刻,在长沙八路军驻湘通讯处的徐特立、王凌波得知这一情况,设法开展营救,终将乔信明等人保释出狱,他们得以重回革命队伍。

从一线到后勤的革命足迹

危难是检验党员初心使命的“试金石”。乔信明的革命生涯充满坎坷,但他从未放弃希望与斗争,凭借顽强的意志熬过一个个苦难,从事一项项新的艰巨工作。

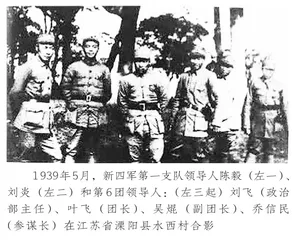

出狱后的乔信明被分配到新四军教导营一队担任军事教员工作,职位尽管比此前低,但他毫不计较。乔信明到新四军部队一线组织战斗,跟随陈毅带领部队贯彻“东进北上”的战略方针,在茅山建立根据地,积极同日伪军、国民党顽固派作斗争;参与了夜袭京沪铁路浒墅关车站的战斗,全歼守军,使日本侵略军控制的沪宁铁路运输被迫中断3天。此后,乔信明带领新四军挺进纵队一团越过长江进驻江北,驰援半塔、鏖战郭村、东进黄桥、围攻曹甸、征讨苏北第一个公开投靠日军的国民党军李长江部,取得一系列斗争的胜利。

1941年5月,乔信明因之前在狱中得了软脚病,出狱后又未休养,在水网密布的苏北频繁涉水行军打仗,致使双腿完全失去知觉,身体瘫痪,“因实在不能坚持工作,就请求休假”(同上第152页)。党组织安排他进入中共中央华中局党校参加学习。这期间,他积极治疗,但效果不理想,身体瘦得只有几十斤,“……疼痛,有一年多未能入睡与吃东西。每天打麻药针,才能休息三四个钟头”(同上第191页),不得不告别自己熟悉的战场。在退下休养期间,乔信明十分苦恼,在自传中写道:“这一个时期我痛苦极了”“三年多不能下床,吃饭、大小便均在床上,七年不能下地走路。”(同上第199页、第202页)

1947年,华东野战军主力外线出击,寻机同国民党军决战。此时,约有4.2万人(老弱病残、妇女儿童)留守在后方,他们有的是前线官兵的家眷,有的是因战负伤的伤员,分属于不同纵队、总部、师、团等单位,如何领导、教育、照顾好他们,减少前线作战官兵的后顾之虑,又不给地方增添经济负担,成了乔信明心中的关切点。乔信明通过整顿组织、集中资财、兴教办学、关爱儿童、教育妇女等实际行动,妥善安置了留守在后方的人员。

新中国成立后,乔信明经过精心治疗,又能下地走路了。由于在留守处、后勤等方面展示了卓越的才能,他被调入华东军区航空后勤部工作。对新生的共和国而言,空军是个新兵种,而后勤又是决定空军发展的基础,更为注重工作的协同和精细。当时的航空后勤部“人员很少,各种组织都还没有建立起来,只有卫生处、政治处、供给处。人员都是从四面八方调来的,思想上很混乱”(同上第218页)。乔信明迎难而上,“决心长期干下去,准备干到死”。乔信明曾言,他一生有两大憾事:“一是在33岁风华正茂、最能战斗、最能为革命贡献青春热血的年华,身体却永远地垮下去了!二是从小失去学习的机会,也不曾有机会系统地学习文化知识,使他为党、为革命所作的贡献太有限、太单薄了!”(同上第470页)为此,在新的工作岗位上,乔信明虚心学习、依靠群众、团结人才、亲力亲为。他说:“党的事业也许不会让你一生只学一样东西、从事一项职业,但是,只要是党和人民事业的需要,就要学一行、爱一行,学一行、专一行。”经过努力,乔信明领导的华东空军后勤部,在他的影响下,“大家认识到空军是高级科学兵种,后勤工作是很重要的。大部分同志是安心了”(同上第470页)。

乔信明无论是坚持狱中斗争,还是带领新四军将士征战疆场、转战南北,开辟空军后勤新局面,都始终自觉站在党和人民立场上,为党分忧、为党担责、为党尽责,竭尽全力依靠人民力量、维护人民利益。他一生对党忠诚、听党指挥。习近平总书记指出:“检验党员干部是不是对党忠诚,在革命年代就要看能不能为党和人民事业冲锋陷阵、舍生忘死,在和平时期也有明确的检验标准。”(习近平在中央党校(国家行政学院)中青年干部培训班开班式上的讲话,2021年9月1日)

乔信明的人生经历鲜明地体现出初心不改和勇担使命的特点。重温红色历史,汲取精神伟力,读一读他的自传和回忆,可以从中受到启迪,汲取战胜挫折和困难的力量。文