周恩来旅欧探索救国之路

作者: 盖金香1921年7月,13位平均年龄28岁的热血青年齐聚在上海租界,共谋大事,宣布成立中国共产党。当时的中国国内,各地军阀派系林立,人民生活苦不堪言。在中国共产党诞生之时,周恩来已远离故土,在近代文明的中心、巴黎公社的发源地、马克思主义思想的渊源之地法国从事革命活动,以中共早期党组织成员的身份领导留法勤工俭学运动,同时致力于党的宣传工作。

周恩来以华法教育会组织的第15批留法勤工俭学学生的身份赴欧,临行前受邀为国内《益世报》的旅欧记者。当周恩来踏上欧洲土地之时,越南无产阶级革命家阮爱国(即后来成为越南领袖的胡志明)也正在欧洲为寻求民族解放之路而奔走。而在十多年前,列宁也曾在欧洲研究马克思主义、创办报纸、创建党组织,探寻救国救民的真理。

周恩来的旅欧时间不到四年。在这短暂的四年里,周恩来确立了共产主义信仰,深入了解到国际工人运动的现状,积累了组织运动的丰富经验,并依托欧洲之便,广泛搜集、细致阅读和系统介绍马克思主义经典著作,以此为契机开展党的宣传工作和组织建设,成为引领中共百年征程波澜壮阔历史的书写者。

在英国领悟阶级斗争的历史意义

1920年12月中旬,周恩来抵达法国马赛港,因病在巴黎作短暂休整后便前往英国伦敦。英国是当时最为发达的资本主义国家,对抵法后的周恩来而言颇有印象。周恩来去伦敦的目的是想在英国读大学,英国的社会实况更是他探索马克思主义真理的理想实践对象。

然而当周恩来满怀憧憬来到伦敦时,却发现英国的真实面貌与想象中的完全不一样。一战后的英国一半是通胀,一半是失业,两者如滔滔洪水。

周恩来对一战后资本主义国家的现状早有所了解,对一战后资本主义制度暴露出来的弊端也有思考,但未料到一战后英国的经济危机和社会危机如此严重。周恩来猛然醒悟:“吾人未出国前,虽屡震夫欧战影响巨大之论,然终以为欧洲物质文明发达甚盛,数年来之摧残,特不过部分耳,何能碍及全体之发展。比以实验证之,方知昔日之理想乃等诸梦呓。”(中共中央文献研究室,南开大学:《周恩来早期文集(一九一二年十月—一九二四年六月)》下卷,中央文献出版社,南开大学出版社,1998)

目睹了一战后英国工人阶级在严寒、失业和饥饿的困境威逼下开展激烈的政治斗争,周恩来很快认识到资本主义残酷的剥削方式和阶级斗争以及工人运动的历史意义,他得出结论:欧洲危机终将会全面爆发,社会革命的风潮将逐渐向东蔓延,中国作为世界的一部分,将不可避免地卷入其中。周恩来把这一革命风潮发展规律作为自己救国救民重要使命的行动指南。

考虑到英国爱丁堡大学的入学时间在秋季,英国的生活成本又高昂,周恩来在英国只待了1个月左右就回到法国。在法国留居期间,1921年3月底4月初,英国爆发煤矿工人大罢工,周恩来敏锐捕捉到这一事件的重大意义和潜在影响,迅速去到英国。

周恩来以《益世报》为阵地,对英国煤矿工人大罢工进行详尽报道。周恩来通过深入调查研究,历时2个多月撰写了《英国矿工罢工风潮之始末》《英国矿工罢工风潮之影响》等9篇通讯报道,详细介绍英国这场煤矿工人因政府拒绝将煤矿国有化而举行长达3个月的大罢工,他在报道里赞扬英国工人阶级顽强的战斗精神,并得出劳资战争必须得到根本解决的结论。

在法国加入共产党领导革命活动

法国是中国众多赴欧勤工俭学学生的目的地之一。一战后的法国,满目疮痍、社会矛盾突出。此时华法教育会宣布与赴法学生解除经济支持关系,对尚未找到工作的学生停止发放生活费用,又听闻华法教育会职员大量侵吞中国国内汇来的救济款项,加之蒙达尼学校以拖欠学费为名强制中国留学生退学,诸种原因导致中国勤工俭学学生一下子陷入极端困境。1921年2月28日,400多名勤工俭学学生向中国驻法公使馆发起争取“生存权”“求学权”的求学斗争,史称“二二八”运动。

周恩来甫抵法国就赶上留法勤工俭学学生发起的“二二八”运动,他迅速展开深入调查,撰写了长达3万余字的长篇通讯《留法勤工俭学生之大波澜》,连续10天在《益世报》上刊登,对处于众多困境中的留法勤工俭学学生进行声援。

在调查撰写通讯的过程中,周恩来洞察到战后法国巴黎共产主义运动在迅速崛起。正如法国工人运动的杰出领袖让·饶勒斯在一战爆发前的预见:“资本主义在呼唤战争,正如乌云在呼唤风雨。”让·饶勒斯对资本主义阶级和工人阶级不可调和的矛盾将会引发战争有着深刻的认识,他号召劳动者团结一心,共同投身政治斗争。在让·饶勒斯理念的指引下,法国巴黎的共产主义运动快速发展,成为当时国际共产主义运动不可忽视的重要力量。

巴黎成为共产主义运动的重要舞台,马克思主义著作和报刊大量涌现,周恩来积极投身马克思主义经典著作的研学之中。友人施益生在《回忆中共旅欧支部的光辉业绩》一文中提到:当时他的书架上陈列的多是英文版的《资本论》《共产党宣言》《社会主义从空想到科学的发展》《国家与革命》《卡尔·马克思的生平与教导》《法兰西内战》等书(中国人民政治协商会议天津市委员会文史资料研究委员会编:《天津文史资料选辑》第15辑,天津人民出版社,1981)。后来抵达德国柏林,周恩来对与《经济学原理》相关的德文书籍产生浓厚兴趣,便请友人列出一份书单,以便他能根据自己的需求购买。初到法国时,周恩来对费边主义也颇感兴趣,但经过深入研究和比较分析,他明确了改造中国社会必须应用的革命方式和社会制度形态。这些马克思主义的经典书籍,成为周恩来深入研读、汲取智慧和经验的宝库,为他日后卓越的革命领导力奠定扎实的思想基础。

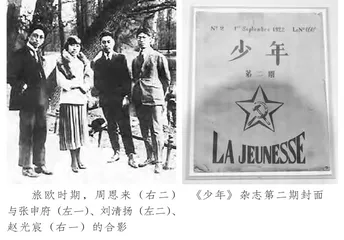

1923年春,周恩来经由张申府、刘清扬介绍,秘密加入党组织,随后周恩来等3人又和赵世炎、陈公培在巴黎成立共产党小组,这是中国共产党早期的8个党组织之一。“二二八”运动之后,法国勤工俭学学生又发起两次重大的革命运动,共产党员周恩来均担任运动的领导者。

第一次发生在1921年夏。中共一大前后,北洋政府计划向法国借款3亿元。6月16日,周恩来得知消息后,便与留法勤工俭学学生中的先进分子赵世炎、蔡和森等联络旅法华工团体负责人共商对策。周恩来还联合旅法华工中的工学世界社社员袁子贞等,策划联合旅法华工会等6个团体数次集会,组织成立反对借款委员会,发布《拒款通告》,揭露军阀借款打内战阴谋,并参与巴黎拒款大会,迫使法国政府暂停借款讨论。7月25日,法国《巴黎时报》透露中法借款合同已草签,引发旅法华人群情激愤,8月13日,周恩来等组织领导巴黎拒款大会,迫使两国政府暂停借款。其间,周恩来撰写《旅法华人拒绝借款之运动》《中法大借款竟实行签字矣》等10多篇通讯和文章,发起舆论,对揭露北洋政府行径发挥重大作用。这就是反对中法秘密大借款的斗争,被称为“国外的五四运动”。

第二次发生在1921年9月。中法当局因不满勤工俭学学生发起的拒款运动,决定停止发放勤工俭学学生的生活维持费,由华法教育会创办的里昂中法大学也发出通告,将另从中国招收新生,拒绝已来法的勤工俭学学生入学,学生奋起抗争,他们占领了里昂中法大学以示抗议。这便是继“二八八”运动后留法勤工俭学学生发动的第二次反抗运动,也称里昂中法大学事件。

在继“二八八”运动后的两次勤工俭学运动中,周恩来和赵世炎等有力地领导斗争,在旅欧革命青年中树立了崇高威望。

周恩来在法国领导勤工俭学运动的过程中,撰文发起舆论是他重要且有效的斗争手段之一。1921年2月至1922年3月,周恩来在欧洲为国内的《益世报》撰写了56篇文章,总字数二三十万字,共见报148天。其中,《勤工俭学生在法最后之运命》长文达3万字,分18天发表。这些文章深刻揭示了资本主义本质,深度宣传马克思主义思想,产生了重要影响。

创建旅欧共青团为信仰奔走

里昂中法大学事件后,部分学生骨干被强行遣返回国,留法勤工俭学运动转入低潮。面对法国巴黎严峻的社会形势,加上经济方面的压力,1922年3月,周恩来转移到德国柏林。旅德期间,周恩来与张申府、刘清扬等组成一个旅德中共党组织,积极开展党的活动,并推动中共旅欧组织的筹备工作。其实,1921年年底,周恩来和赵世炎等人在法国已经开始酝酿组建旅欧青年的中国共产国际党团组织。

当时的德国,一边是动荡、颓废与混乱的社情,一边却是社会主义运动蓬勃发展,出现了杰出的领导者如卡尔·李卜克内西等志向远大、洋溢着乐观主义精神的革命家,他们激励着周恩来等革命者在洪流中勇往直前。这种精神激励在周恩来的诗文中有迹可循。周恩来在《生死离别》这首诗中写道:

……

没有耕耘,

哪来收获?

没播革命的种子,

却盼共产开花!

梦想赤色的旗儿飞扬,却不用血来染他,

天下哪有这类便宜事?

(《周恩来书信选集》,中央文献出版社,1988)

勤工俭学学生在法国的三次运动成为很多留学生思想转变的重要契机。为了更好地团结和领导青年留学同胞,中共党小组领导人周恩来及旅欧其他各革命团体负责人一致认为,当务之急是建立一个统一领导的青年团体。

1922年4月下旬,周恩来与张申府、刘清扬等人共同致信留居法国的赵世炎,详细讨论拟定五一节期间在欧洲成立中国共产主义青年组织的相关事宜,后因筹备不及,未能如期成立。

6月,旅欧共青团组织即“旅欧中国少年共产党”在巴黎布伦森林成立,大会场地是一位法国老太太提供的露天咖啡茶座。周恩来起草的组织章程获大会审议通过。赵世炎担任主席,并当选为中央执行委员会书记,周恩来负责宣传工作,李维汉负责组织工作。大会决定出版机关刊物《少年》,周恩来担任主编。这次大会标志着旅欧中国共产国际青年团组织诞生,原觉悟社社员张若名和郭隆真都是最早的成员。

国内的中国社会主义青年团首次代表大会早在1个月前召开,旅欧中国少年共产党决定申请加入,11月,李维汉回国就此事进行接洽。在等待答复期间,周恩来等人得知中国代表团正在莫斯科参加共产国际第四次代表大会会议,随即致信中国代表团。1923年1月,周恩来等人收到陈独秀的回信,建议将旅欧中国少年共产党改名为“中国共产主义青年团旅欧之部”,将“中央执行委员会”改为“执行委员会”,并对他们在欧洲的行动作了指示。

2月17日,旅欧中国少年共产党在巴黎举行临时代表大会,正式决定加入中国社会主义青年团,成为其“旅欧之部”,更名为“旅欧中国共产主义青年团”(以下简称“旅欧共青团”),周恩来当选为执行委员会书记。聂荣臻在会上首次见到青年周恩来,觉得周恩来待人亲切、讲话精辟、思路敏捷、朝气蓬勃(聂荣臻:《学习恩来的优秀品德,继承他的遗愿——忆恩来早期革命活动片断》,载《不尽的思念》,中央文献出版社,1987)。

旅欧共青团成立后,成员对马克思主义的理解多不准确,观念模糊,并存在不同的政治派别。旅欧青年主要分为5个派系:共产主义派、无政府主义派、国家主义派、社会民主党派、国民党右派。其中前3个派别影响较大。对此情况,周恩来要求旅欧共青团必须严格遵循组织原则,要求申请入团的青年必须对共产主义有信仰,并指出团组织的基本任务与活动是严格的内部训练和共产主义教育工作,即列宁所说的“学共产主义”,规定内部训练问题作为共产主义研究会“最要之事”。

旅欧共青团建立后不久,发生了一件重要的事件。1923年5月5日,国内山东临城发生土匪劫车事件,中外乘客遭绑架,帝国主义列强以此为借口企图控制中国交通。6月12日,外国乘客虽已获释,但列强仍欲在华设万国警察共管铁路。周恩来得知此事,愤然采取行动。7月8日,旅法华人团体联合会临时委员会成立,同时拍发电报反对铁路共管。7月15日,旅法华人团体联合会正式成立,并开展斗争,周恩来成为主要领导人。由于中国人民在国内外开展激烈斗争抗议,帝国主义列强对华共管铁路的计划未能实现。