马背上的摇篮——陕甘宁边区保育小学

作者: 缪平均抗日战争时期,陕甘宁边区是中共中央所在地,处于重要战略地位,是全国抗日根据地的总后方和抗战的指挥堡垒。随着陕甘宁边区战事频发,大批干部奔赴前线作战,大批子女留守根据地后方,为照顾这些子女的学习和生活,党中央决定创办收留干部子弟和烈士遗孤的学校。随之,根据地的抗战教育也建立和发展起来,陕甘宁边区保育小学(以下简称“保小”)应运而生,并在教育干部子女、抚养烈士遗孤和培养革命后继力量方面作出突出贡献。

诞于战火的保小

“一寸山河一寸血,十万青年十万军。”1931年9月18日晚,日本关东军炸毁了沈阳柳条湖附近的南满铁路,反诬是中国军队所为,随即悍然袭击驻扎在北大营的东北军,从此全面抗战开始。在日军铁蹄下,成千上万的儿童被屠杀,有的失去父母流落街头;同时,边区青年男女大量奔赴抗日前线,他们的幼孩也亟须抚育。“抢救后代,保育儿童的工作非常重要而且必要。”(延安保育精神研究会,西安市第一保小校友编委会编:《从马背摇篮走来——延安保小西北保小西安市第一保小纪实》,2019)。1937年10月,陕甘宁边区保育小学的前身——陕甘宁边区保育院应时而诞生了。

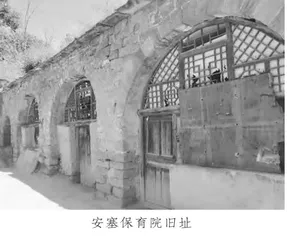

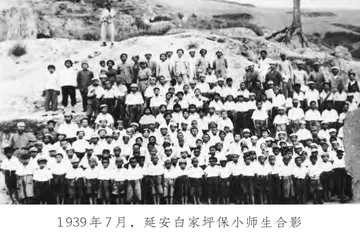

陕甘宁边区保育小学坐落于安塞县白家坪村,起初设备十分简陋,只有窑洞57孔、房屋4间。每孔窑洞最多时住14人,睡觉都十分拥挤;病号隔离室只有2孔窑洞、8个床位,有时需要隔离严重的传染病亦不能很好解决。但在这里,却生活着一群天真活泼的儿童。三五株高大的槐树下,便是他们上课的地方,每人一条矮凳、一块小方木板,四五行排坐得整整齐齐。最初,边区保小只收养乳儿、婴儿及6岁以下的幼儿,后与八路军干部子弟学校合并成立小学部,开始接收7~15岁的少年,形成乳儿部、婴儿部、幼稚部和小学部的编制。随着战争地域扩大,孩子逐渐增多,1941年达345人。据1942年春统计,孩子的籍贯情况为:陕西219人,山西33人,辽宁19人,河北13人,湖南13人,四川10人,安徽9人,湖北8人,浙江26人,江西5人,山东4人,吉林4人,黑龙江3人,绥远3人,江苏2人,广东2人,甘肃2人,朝鲜2人,蒙古1人,宁夏1人,察哈尔1人,共计380人(陕西省档案馆藏陕甘宁边区政府革命历史档案,4全宗1目56号卷:《保小工作总结报告》,1941)。随着入学人数增多,小学部逐渐扩大,先分为5个年级,1942年后改为6个年级。

学校设主任负责全面工作,设置教育部、保育院2个机构,再下设秘书室、教务科、生活指导科、部务科、各科委员会,科底下又设股、研究会或文书等(1942年还加设庶务科、卫生所)。学校有学生会组织,学生会下设组织、社会、文化、娱乐、体育、卫生6个股,负责学生有关事宜。教员开始有13人,职员30人,后教员增加至90人,大部分人都有从事教育工作的经历。其中大学师范毕业3人,师范毕业13人,中等专科学校毕业3人,女教员占三分之二。保小的领导及教职员工生活虽然十分困苦,工作也很劳累,但在一切为了抗战的大目标下,工作很积极努力。事实上,这种教育工作没有吃苦耐劳和坚忍不拔的意志,没有革命的人道主义精神,没有爱护儿童炽热的情感,很难做出成绩。

保小的教学方针

陕甘宁边区保育小学不是一般的社会慈善收容机关,而是培养、教育儿童使之成材的教育机构,这种性质决定着它的教育、教学方针和教学管理。边区政府认为:“儿童在中国四万万五千万人口中占着相当的数量。儿童不是超社会的产物,在半殖民地半封建的中国社会内,他们与全国广大群众一样,同样受着帝国主义的压迫与摧残,同样被日本法西斯军阀屠杀着、蹂躏着,在多年来的抗战过程中,一切具体的事实更可证明这一点,只有在民族解放斗争中,儿童才能解放出来。所以,神圣的民族解放运动,是中国大众的唯一出路,而儿童是中国大众的一部分,无疑地,儿童解放的唯一出路,也只有在民族解放运动中才能得以实现。”(陕西省档案馆藏陕甘宁边区政府革命历史资料:《保小动态》,1941)这个培养教育儿童(特别是难童)的任务光荣而神圣。负责保小工作的同志摒弃“小孩子懂得什么”“儿童只能吃奶糖、喝牛奶、听故事”等社会偏见,坚定不移地把“争取抗战胜利,建设独立自由幸福的新中国,培养有民族觉悟、民主思想,有现代生活的知识技能,能担负抗战建国之任务的战士和建设者”作为教学宗旨(《保小动态》)。并依此制定教学方针:一、在国防教育中,使儿童的身体、头脑和个性得到健全的发展;二、在国防教育中,激发儿童的民族觉悟,培养儿童的社会意识,并养成革命的精神;三、在国防教育的教学下,指导儿童求得日常生活及抗战建国所必需的知识技能,成为抗战中大众教育之传播者;四、在国防教育的教学下,提高儿童民主政治的思想,奠定民主政治的基础;五、指导儿童在集体生活中,养成集体意识和互助精神;六、应注意自然科学的教学,使儿童养成了解自然,利用自然,征服自然的兴趣和能力;七、在劳作课中,应注意生产劳动的教育,养成儿童劳动的习惯和重视劳动的意识,并培养初步的生产技能;八、应注意社会活动和抗战工作的教育,使儿童在校内的学习和校外的活动取得联系,在实际工作中锻练他们的能力,发挥他们的独立性、创造性和积极性,适应儿童个性发展;九、全部课程之教材,多系采用边区教育厅编印之小学课本,有时不给,应由本校编选者。(《保小动态》)

保小依照方针设置课程。国语课:这是基础课,因为大多学生需从启蒙识字开始。但内容着重选与抗战有关的教材,分谈话、读书、写字、作文4个方面来教授。政治课:包括抗战理论、三民主义及一般政治常识,注重抗日民族统一战线、论持久战、论新阶段等教学内容,并联系世界局势讲授社会发展史的基础内容,以加强儿童的意识教育,使其对中国抗战有正确的认识,坚定抗战必胜、建国必成的信心。历史课:讲述中华民族解放运动史,特别是近代反帝反封建的革命斗争史、日本侵略中国史及近代世界革命运动史,以养成儿童的民族主义和国际主义精神。地理课:以政治经济地理为重。中国地理注重国防要塞、交通地势、重要物产、边区和各抗日根据地的新形势;世界地理则注重国际现实政治的转变和经济地理。自然课:取材注重与战时实际生活的联系,适应生产种植、制造肥皂及化学常识等,引导儿童对自然科学的认知。对战争一般常识也有讲授,如防空、防毒、救护、交通工具、通讯方法等。算术课:熟悉日常生活中应用物品的计算、调查和统计的方法、度量衡的认识和应用、测量法等。时事课:每周星期一第一节课为时事报告时间,讨论国际形势、国内要闻、边区新闻、抗战形势。新文字课:用以帮助认识汉字,从三年级开始学习。美术课:注重以抗战时事、讽刺漫画的欣赏及创作,兼及群众生活及儿童生活的素描和宣传画的创作。音乐课:注重能激发抗战情绪的歌曲,普遍练习指挥,并组织有歌咏队。体育课:按照年龄以不妨碍儿童发育为原则,分组为少先队(12岁以上)、儿童团(8~12岁)、幼儿团(8岁以下),施以半军事化的军事训练授课方式。少先队以军事为主,如基本动作、野外演习、紧急集合、旅次行军、夜行军等;儿童团、幼儿团以抗战设计为主,进行军事纪律的训练游戏,培养儿童的集体生活习惯。劳作课:以培养生产劳动为教育中心,使其养成劳作习惯,培养其生产技能。

教育原则与方法则是非常灵活多样。教学原则有:一、各班按程度高低、人数多少搭配为若干学习小组,教师从旁指导,以养成儿童集体互助的精神和自动学习的能力。二、以实际活动为教学中心,学习不脱离实际生活和工作,让儿童在实际生活中获得需要的知识。三、教师与学生打成一片,倾囊指导儿童,多做实际帮助,少干涉与处罚,养成儿童的求知能力与习惯。四、有计划的进行教学,每项工作先布置后执行,最后做总结检查,以谋教育收效和教学改进。五、讲课方式要灵活,不拘于教条主义,讲解问题要注意儿童的程度与兴趣。六、经常进行革命知识竞赛,提高儿童的学习情绪,发扬集体互助精神。七、采取“即知即授”的小先生制办法,使儿童一面学,一面教,在教人的同时提升自己。至于教学方法,“是达到教育目的的工具,更明白些说,就是教员怎样去指导儿童获取知识的科学方法。要是只有适合战时需要的教材,而没有好的方法去布置各科环境,使儿童领会这些知识,并应用在他们的生活上,那么教育的成绩是不会收效的。因此,教学方法的好坏,是直接影响到教育收效的”(《保小动态》)。保小的教学方法反对注入式,提倡启发式,引起儿童学习和研究问题的兴趣,循序渐进地引导教育。根据儿童特点还制定学习纪律,诸如《上课公约》《自习公约》等一套完善的纪律和制度。

在这种因材施教下,“小朋友们学习情绪很高,每天上课的时间由180分钟到220分钟光景,但他们尚认为不够,常常要求增加课程。上起政治课来,都能很热烈地研究和讨论打日本的道理。所以,从外面来校参观的来宾,常常有随便问一个小朋友,‘日本怎么侵略中国,我们为什么要抵抗它’没有不滔滔不绝的、对答如流,清楚扼要的说出打日本的道理”(郭青:《他们是怎样的生活》,载陕西省档案馆藏资料《中国妇女》1987年第3期)。苏联《消息报》记者罗曼·卡尔曼来保小参观,洪小灵当场挥笔作画,卡尔曼非常高兴在旁边拍照,准备回国摄制电影。14岁女孩陈勇岷,身体强壮,学习努力,多次获得学习竞赛第一名及模范姐姐和突击队队长称号。

保小的生活管理

陕甘宁边区保育小学在战争中诞生,在困难中成长。日、伪、顽对边区的进攻、封锁,使边区经济遇到严重困难,皖南事变后,这种情况更趋严重。八路军、新四军的抗日军饷停发了,边区成了自给状态,保小不仅无力自给,还需政府大批供给,有时批下的物资亦难领到,粮食“虽向各方面请求帮助,也未达到完满的目的,而仍是由管理员下乡四处去收。每天收多吃多,收少吃少,才算渡过了两个半月的粮食恐慌时期”(《保小工作报告》)。柴炭的供给,靠老百姓从90里以外的蟠龙驮运,然后卖给学校;秋收和农忙时没人去驮,必须到延安去买。

保小儿童来源不一,有的来自白色恐怖区域,有的来自抗日战争前线,为教育好这些孩子,使他们健康成长,保小建立了一套严密的生活管理制度,主要有如下几条:一、用团体力量来制裁个人,训练个人。二、用民主的精神,让儿童自己组织起来。三、在集体规律的生活中,让儿童自觉地遵守纪律(包括生活制度细规)。四、实行集体的学习、集体的竞赛。五、以生产工作养成刻苦耐劳的习惯。六、教师以身作则,与儿童同甘共苦。七、在有限的物质条件下,教职人员发挥极大积极性,千方百计为保障儿童的健康成长努力工作。在实际生活管理中采取细致扎实的措施:一、在政治训练方面,根据生活指导原则,着重抓政治教育、军事训练;在社会工作方面,组织生产劳动,健全学生会组织,制定各种公约。二、调整好窑洞,解决儿童拥挤问题。宿舍改用木板或毡条,防止儿童受潮湿之苦。有臭虫的窑洞,都用泥土封死。儿童吃饭从地上移至桌上,饭桶、菜桶加上木盖,防止灰尘。改进伙食,每日要吃麦面馍一次。洗脸用具改用水桶,防止沙眼。制作洗澡板——规定时间、方法、每次洗澡人数。三、做好传染病患者隔离、治疗工作,从各方面争取医药,便利应急,使病童免于危险。遇有破伤,立即上药,防止感染,做到创发药至,减少他们的疼痛。

教学和生活引导相辅相成,“是两位一体不可分开的,所以在日常生活上,学校很注意让儿童养成良好的卫生习惯、劳动习惯、生产技能,以及团结、友爱、勇敢、活泼的精神,使他们成为健全的新社会主人”(《他们是怎样的生活》)。劳动课,如种菜,最能引起学生的兴趣。他们常常去园子里看自己种的萝卜、白菜、南瓜的生长情况,怕落于他人,对劳动成果非常爱护和关心。每次遇到学校开大会,孩子们都非常活跃,尤其在举办文艺晚会时热闹非凡,歌咏、跳舞、双簧、滑稽、活报、戏剧齐上台,莫不精彩动人,还涌现出如陈英(女)、方微(女)、于龙江、朗宗岳等不少的小艺术家。在日常生活上,大的带小的,能力强的帮助弱的,互相之间以哥哥、弟弟、姐姐、妺妺相称,校园洋溢着革命友爱的集体主义精神。

陕甘宁边区保小教育的实践,是我国教育事业遗产中一个特殊部分。保小是以抗战为中心对儿童进行文化科学知识教育行之有效的方式,不管从当时看,还是从长远看,都是正确地遵循了学以致用的原则,把教育同社会学习紧密地结合起来。保小的教学方法得体,既灵活,又多样。特别是启发自觉,避免单纯地注入式教学,更是获得很好的效果。当时的教员特别重视孩子的兴趣爱好和学习方法,创造是很多的。难能可贵的是保小坚持了教育与生产劳动相结合的原则,在文化教育的同时,强调劳动教育,培养学生热爱劳动、热爱劳动人民的感情。保小的生产劳动并不负有生产任务,即使在“大生产运动”中同样如此。但是,孩子们不甘落在成人后边,他们自觉向边区政府要了10垧地,不声不响地生产起来,这不仅学会了劳动技能,还改善了生活。(《保小动态》)保小的教育实践将自力更生精神大力传承发扬。保小既重视学校教育,更重视社会教育。学校经常组织儿童慰劳抗属,帮助群众识字、破除迷信,锄奸、反霸,宣传党的政策等社会实践活动,既融洽了学生和群众的关系,又使他们从群众中汲取丰富的养料,增加广泛的社会知识。这值得我们当下的教育借鉴。文