近现代中国画大师的家国情怀

作者: 李文静古往今来,世界各民族无一例外受到各个历史发展阶段产生的文艺精品和文艺巨匠的深刻影响。中华民族精神,既体现在中国人民的奋斗历程和奋斗业绩中,体现在中国人民的精神生活和精神世界中,也反映在几千年来中华民族产生的一切优秀作品中,反映在我国优秀文学家、艺术家的杰出创造活动中。在每一个历史时期,中华民族都留下了无数不朽作品。在人类发展的每一个重大历史关头,文艺都能发时代之先声、开社会之先风、启智慧之先河,成为时代变迁和社会变革的先导。

唐代张彦远所著的《历代名画记》中说,“夫画者,成教化,助人伦”,说明绘画作品早在古代就具有道德教育的功能,而不仅仅是怡情养性,强调了绘画在社会文化中所发挥的作用。

文人风骨

在中华民族5000多年的历史发展进程中,风骨和气节一直是文人修身养性的一种道德风范和信念追求,如近现代中国画大师,他们大都不仅具有深厚的国学修养,也具有传统的文人风骨,家国情怀与个人艺术追求并存的优秀品质在他们身上表现得淋漓尽致。

1937年全民族抗战后,各地爱国人士以各种形式表达爱国情怀。正如鲁迅1925年所说:“文艺是国民精神所发的火光,同时也是引导国民精神的前途的灯火。”面对满目疮痍、风雨飘摇、内忧外患的祖国,吴昌硕、黄宾虹、齐白石、徐悲鸿、蒋兆和、李可染等近现代中国画大师,把手中的画笔当作救国救民的利器,投入火热的抗战宣传中,创作了鼓舞人心的美术作品,试图唤醒民众,积极宣传抗日,讨伐帝国主义侵略者的暴行,抒写了大无畏的爱国情怀。大师之所以称为大师,乃是他们的思想和精神、艺术风格和观点,必然对当代乃至后代产生深远影响。本文从以上几位近现代中国画大师的艺术风格,去挖掘其作品背后的精神和爱国情怀。

群星璀璨

吴昌硕(1844—1927),近代中国书画艺术发展史上承前启后、继往开来的一代宗师,在绘画、书法、篆刻、诗文、金石等方面都有很高的造诣,为“海上画派”代表人物,与任伯年、蒲华、虚谷合称为“清末海派四大家”,为杭州西泠印社首任社长,在近现代美术史上有深远的影响,齐白石、潘天寿等人都曾受教于他。吴昌硕生逢乱世,备受艰辛与磨难,造就了他正直、坚韧的性格。1894年,甲午战争爆发,他以50岁的年龄投笔从戎,出征山海关抵抗侵华日军,保家卫国。1921年秋,日本人欲以重金购买《汉三老讳字忌日碑》并运出国外,丹徒陈氏意已应允,眼看国宝就要流失域外,吴昌硕马上联合60多位画家义卖作品筹资,又积极呼吁社内外同仁积极捐助,最终买回碑文。该碑文至今仍保存于西泠印社,这也成为近代书画史上第一次靠义卖作品赈灾济贫的慈善事业。1925年,上海爆发震惊中外的五卅运动,尽管年事已高,且在病中,他仍抱病作画义卖捐资,连夜写下长诗《五卅祭》,愤怒谴责殖民者的血腥暴行,积极支持工人运动。在他的带领下,康有为、章太炎、曾熙等均提供义卖作品。

黄宾虹(1865—1955),承前启后的山水画大师,他的一生也是从革命者走向文人学者的过程。1895年清政府签订丧权辱国的《马关条约》后,以康有为、梁启超为代表的维新派人士开始了爱国救亡的戊戌变法,黄宾虹主动结交谭嗣同,与仁人志士交往,共商改良之策。变法失败后,作为维新派的同党,他被清政府通缉,被迫连夜出逃。即使亡命天涯,他也没有放弃救国的理想,1906年,黄宾虹加入秘密组织“黄社”,团结反清志士,响应孙中山革命号召。为了筹集活动经费,他回歙县老家后院造钱币,但很快因被人告密而再次逃亡,与故乡一别就是30年。生于乱世,长于忧患,他一生饱受颠沛流离之苦,然而现实生活的不幸却成为他艺术生命的大幸。黄宾虹的山水画笔墨浓重、浑厚华滋,也正因文化含量太重,不为一般人所欣赏理解,但他始终坚定地站在中华传统文化的立场上。对于绘画、书法、诗词、金石、篆刻、书画鉴定,他均有深入的研究,是一位名副其实的国学大师。

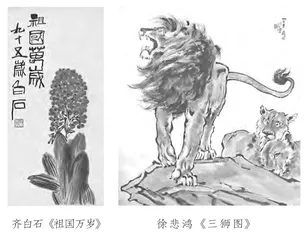

齐白石(1864—1957),写意花鸟画大师。他诗书画印皆精,非常推崇明代徐渭、清初石涛和近代吴昌硕的创新求变精神,1919年到北京后,下决心衰年变法,他学习借鉴古人和吴昌硕的花鸟画,把传统文人画和民间美术相结合,以老百姓喜闻乐见的花鸟虫鱼、蔬菜瓜果入画,如他画的红花墨叶,墨叶浓而不淤、黑而不涩,红花艳而不俗、亮而不浮。在他笔下,无论是精致的工笔昆虫加上大写意花卉,还是透明的虾,都非常符合人民大众的审美趣味。他提出了“作画妙在似与不似之间,太似为媚俗,不似为欺世”的艺术主张。抗日战争时期,齐白石拒绝日本人的笼络,拒绝为日本人作画,并在大门口贴出“画不卖于官家”的条幅,深居简出。齐白石借画螃蟹、老鼠来影射侵华日军和卖国求荣的日伪官员,显示出强烈的爱国情怀。他画《寒鸟图》,一只苍鹰立于枯枝上,仰首上视,题“寒鸟,精神尚未寒”,比喻沦陷区人民不屈不挠的精神。中华人民共和国成立后,他创作了《祖国万岁》《万年青》等作品,歌颂伟大的祖国、歌颂和平,具有强烈的时代气息和民族性。1953年,齐白石被文化部授予“人民艺术家”的称号。

徐悲鸿(1895—1953),20世纪中国著名的美术教育家。他融合中西,是第一位将西方素描教学体系引入中国的开创者,他以深厚的西洋古典油画功底来画中国的历史题材,开启了中国现代现实主义美术的先河。1919年,徐悲鸿前往法国留学,当时正值西方表现主义大肆流行时期,他没有盲目跟随,而是在古典主义大师的作品中执着地追求写实主义的艺术理想。1928年,正值日军入侵,他创作了油画《田横五百士》,寓意中国人自古以来“富贵不能淫、威武不能屈”的民族气节,以激励广大人民抗击侵华日军。作品《徯我后》,抒发了被压迫人民的愿望,象征在国民党政府统治下,人民渴望得到解救的心情。抗日战争期间,局势紧张,物资匮乏,徐悲鸿奔走于香港等地和新加坡等国举办画展,募集资金,捐给祖国以赈济灾民。他创作了《愚公移山》巨幅国画和油画,以愚公不屈不挠、战天斗地的大无畏英雄主义气概,表达抗日民众的决心和毅力,鼓舞人民去争取最后的胜利,撼人心魄。徐悲鸿作画,不论画马、鸡或狮子,都有所寄托,给人以生机和力量,描绘了中华民族的觉醒与不屈。闻名于世的奔马腾空而起、勇敢向前;雄鸡昂首挺立、怒发冲冠,仿佛是勇士;他画的《三狮图》,公狮的形象顶天立地,传达出一种愤怒和力量,强烈地表现出对民族复兴的愿望和对日本帝国主义的蔑视,抗日必胜的情怀溢于纸上,同时也表达了不屈不挠的民族精神,蕴含了对和平、平安的祈求和祝福。北平(今北京)解放前夕,他秘密开展反对“南迁活动”,挺身而出,对国民党将领傅作义晓以民族大义,动员其与解放军和平谈判,使千年古都免于战火,和平解放北平。

潘天寿(1897—1971),写意花鸟画大师,自幼喜欢描摹传统中国画。少年时代,父亲送他去外地求学,他省吃俭用,用节省下的钱买了一套《芥子园画谱》,每天临习不辍,打下了深厚的功底。1925年,反帝爱国的上海五卅运动发生后,潘天寿作画义卖一个月,支持斗争。1926年,潘天寿所著的8万余字的《中国绘画史》正式出版,这是20世纪初中国第一部中国绘画史著作。潘天寿历任国立艺术专科校长、浙江美术学院院长、中国美术家协会副主席等职,对艺术思想、美术教育画史画论、诗书篆刻等均有深入研究,并建立了一套完整的迄今影响较大的中国画教学体系,为国家培养了一批致力于中国画研究创新的人才,著名的有张立辰、高冠华、吴山明等人。

蒋兆和(1904—1986),20世纪中国写实水墨人物画的一代宗师,他和徐悲鸿都是现代写实绘画的开创者,他们所创立的绘画体系被评论家称为“徐蒋体系”。蒋兆和生长于战乱时期,目睹人民生活的艰辛,1942年,他亲自去上海、苏州沦陷区考察民众的生活,回来后创作了27米长卷《流民图》,描绘了民族灾难空前深重的沦陷区民众哀鸿遍野、流离失所的悲惨景象,宣泄着对战争的愤怒,表达了对正义与和平的呼唤,让人看后深受感染。同年,《流民图》在北京展出,仅3个小时,即被勒令禁展,并遭到变相没收的命运。

李苦禅(1899—1983),原名李英、李英杰,大写意花鸟画大师,齐白石入室弟子。他自幼家贫,青年时代去北京学画,半工半读,晚上靠拉洋车的收入维持生活与学艺,因此被同学赐名“苦禅”。1919年,他积极参加五四爱国运动。1937年卢沟桥事变后,北平沦陷,很多人都离开了,但李苦禅留了下来,并加入抗日队伍做地下工作,卖画为抗战筹款。他利用画家身份做掩护,多次把收集到的敌人仓库的位置以及日伪军的活动情况向组织秘密汇报,同时还将抗日力量输送到根据地。一位在李苦禅家中住过的青年学生被捕后经受不住严刑拷打,供出了李苦禅,李苦禅被侵华日军以“通共嫌疑犯”之名秘密逮捕,关进红楼地下室,惨遭酷刑,但他置生死于度外,大义凛然。后因找不到证据,又因李苦禅是社会名人,侵华日军不得不将他释放。他画的《兰花图》,兰花长在土里,表现了他对打败日本侵略者和光复国土的坚定信念。李苦禅深入学习传统,一生都在临摹古帖,他汲取八大山人、石涛、徐悲鸿、齐白石等人的技法,在大写意花鸟画上形成鲜明的个人风格,寓意华夏兴盛的巨幅画作《盛夏图》《松鹰》悬挂于人民大会堂,作品中透着浓厚的阳刚之气和爱国情怀。

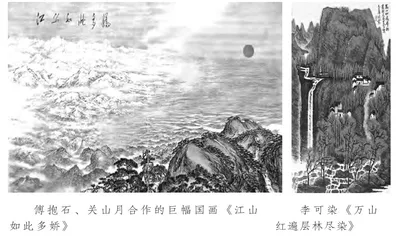

傅抱石(1904—1965),20世纪杰出的画家和美术史论家,山水、人物皆精,留下了许多精品。他原名傅瑞麟,因敬佩屈原抱石投江的民族气节,改名傅抱石。因徐悲鸿的赏识推荐,傅抱石获得去日本留学的机会,他留日的目的不是学习日本画技法,而是想去日本找回在中国丢失的传统文化,从而更好地继承和发扬中国文化。他在一方印章上刻下“其命维新”4字,显示了他改革中国画的决心和勇气。傅抱石笔下的屈原和仕女,具有魏晋时期的高古。他创造了“抱石皴”,以散锋乱笔表现山石的结构,他和关山月合作的《江山如此多娇》,以毛泽东诗词为创作灵感,表现了新中国蒸蒸日上的新气象,气势恢弘,具有强烈的时代气息。该画作悬挂于人民大会堂,被称为美术史上的经典作品。

李可染(1907—1989),20世纪山水画大师。1938年日军侵略中国,上海、南京相继沦陷,擅长画山水的他不再画山水和亭台楼阁,转而画抗日宣传画,宣传画上的人物造型孔武有力,极大鼓舞了人民抗战的勇气和决心。1939年日军对重庆大轰炸,在民族危难之际,傅抱石以一位艺术家的良知和勇气,自觉承担起用绘画抗战救亡的匹夫之责。他的钢笔素描《是谁毁坏了你快乐的家园》发表在《文艺阵刊》上,表现了民众家园被毁、流离失所的惨状;《无辜者的血》,描绘了一位惨死的母亲和孩子,激发同胞拼死保卫山河的决心;《轰炸只能激起我们的仇恨》《我们要建立强大的空军》等作品使他闻名于重庆和全国的文化艺术界。中华人民共和国成立后,经过反复的探索实践,李可染创立了表现逆光山水的积墨法,作品《万山红遍层林尽染》层层积染,色墨融合,气势雄浑,表现了他对新中国成立的欣喜之情,以此来歌颂祖国大好河山的壮美。

石鲁(1919—1982),长安画派的创始人之一。除了版画创作,他一生致力于中国画的继承和创新,提出“一手伸向传统,一手伸向生活”的创作主张。石鲁本名冯亚珩,青年时代因崇拜石涛和鲁迅,改名石鲁。年轻时,他只身来到延安参加革命,跟随毛泽东主席转战陕北,创作出一系列反映革命、歌颂红军的历史画作;1959年他创作的革命历史画《转战陕北》表现了毛泽东主席胸中自有雄兵百万、指挥若定的伟人风采。在特殊时期,他被错打成右派。平反后,他没抱怨过党和国家,在生命的最后几年,又创作出一批紧随时代的山水画作品。

结语

伟大的作品一定是对个体、民族、国家命运深刻把握的作品。20世纪是中国大变化、大转型的时期,在西方文化艺术融入中国的新文化运动中,中国画大师虽历经坎坷,但矢志不渝,始终坚定心中的信念,在继承和发展中国画传统文化的漫长岁月中,贡献自己毕生的力量。

2016年11月,习近平总书记在中国文联十大、中国作协九大开幕式上的重要讲话中提出:“要用有筋骨、有道德、有温度的作品,鼓舞人们在黑暗面前不气馁、在困难面前不低头,用理性之光、正义之光、善良之光照亮生活。”并指出:“弘扬正能量,用文艺的力量温暖人、鼓舞人、启迪人,引导人们提升思想认识、文化修养、审美水准、道德水平,激励人们永葆积极向上的乐观心态和进取精神。”当代艺术家有这样的雄心和能力,一定能创作出无愧于我们这个伟大民族的优秀作品。文