三厅桂林往事

作者: 陆璎国民政府军事委员会政治部第三厅(以下简称“三厅”)是抗日战争时期唯一由中国共产党人领导的国民政府机构,是中国共产党在国民党统治区开展抗日民族统一战线工作的重要阵地,在中国共产党党的统一战线历史上具有重要地位和影响。

1938年4月,在周恩来、郭沫若等共产党人的领导下,三厅在武汉成立,郭沫若任厅长,田汉任主管艺术宣传的第六处处长。三厅聚集了阳翰笙、胡愈之、田汉、洪深等一大批文化界人士,音乐家冼星海、张曙、林路负责抗战音乐工作,他们组织了声势浩大的武汉抗战音乐运动,通过举办“七七抗战周年纪念歌咏火炬游行”和“抗战献金音乐大会”等常有数十万民众参加的群众歌咏活动,宣传抗日救国思想。

广西桂林,不仅山水甲天下,也以历史文化名城为世所称,更以抗日战争时期“抗战文化城”而享有盛誉。自1938年10月广州、武汉相继沦陷以后,桂林以其优越的地理位置、宽松的政治环境,随着抗战形势的发展变化,在中国共产党抗日民族统一战线的推动下,逐渐成为中国抗战大后方的文化中心之一。1938年12月初,郭沫若带领三厅工作人员抵达桂林,张曙、林路、王鲁彦等革命文艺家,在日本帝国主义野蛮入侵中国的民族危亡时刻,挟着抗日救国之志会聚桂林,以仇恨化热血,用行动谱战歌。

张曙遇难

张曙,1908年9月18日出生在安徽省歙县,从小受家乡徽戏和民间音乐熏陶的他,10岁时已能操琴为徽戏演员伴奏。1928年9月,张曙考入中国当时唯一的高等音乐学府——上海国立音乐院,开始接受系统的音乐教育,走上音乐救亡的道路,成为我国无产阶级新音乐运动的奠基人之一,周恩来誉称张曙和聂耳“同为文化战线上两员猛将”。

1933年初,张曙经田汉介绍加入中国共产党,成为左翼音乐运动的先驱。1934年1月,张曙同聂耳、任光、吕骥、安娥等人在上海成立左翼剧联音乐小组,一起从事音乐活动。他谱写了大量的抗日救亡歌曲并积极投入社会上的革命音乐活动,其中《芦沟问答》《还我山河》《壮丁上前线》《日落西山》《打豺狼》等产生广泛影响,代表了时代的心声。1938年3月,张曙与冼星海共同参加了以周恩来、郭沫若领导的三厅文艺宣传处的工作,在武汉积极开展抗日救亡歌咏活动,创作了《丈夫去当兵》《洪波曲》等传唱全国的名曲。

1938年10月25日,张曙随三厅自武汉撤退到湖南,于11月12日长沙大火之夜离开长沙,12月16日到达桂林,住在文昌门内杉湖畔周舜卿家,继续坚持抗日救亡音乐活动。12月20日,张曙组织了声势浩大的“桂林反轰炸歌咏大会”,掀起桂林群众歌咏运动的高潮。在桂林的一个星期里,他就创作出《我们要报仇》《负伤战士歌》两首抗战歌曲,12月23日晚,张曙通宵达旦创作《负伤战士歌》,“谁不爱国?谁不爱家?谁没有热血?谁愿意做牛马?我们要报仇,我们忍不下,带了花算什么?鬼子兵,谁怕他”,这慷慨激昂的歌词抒发了一个音乐家的真挚感情和强烈的爱国思想。

不料,这首《负伤战士歌》成为他人生中最后创作的一首战歌。12月24日,张曙一早就到桂林中学与三厅的同事商量工作,并带着新作向同事征求意见。中午回到家中,正当全家人吃饭时,大批日军飞机突然轰炸桂林,张曙在这次空袭中殉难,时年仅30岁,其幼女张达真同时遇难。入殓时人们在他的衣袋里发现一份工作计划和一沓未完成的手稿。张曙在三厅的同事、音乐家林路在回忆文章《从武汉到桂林》中这样写道:“‘张曙同志被炸死了!’这是多么不可信的事。我糊里糊涂的跑到文昌门,火焰正熊熊地在燃烧,那一片断墙下,那血肉模糊的尸身,不正是他,不正是我们无时无刻不在努力于歌咏运动的张曙同志!这时候,我发痴了,我一句话也不会说。当我去摸他身上的遗物时,我又触着这共同工作的同志的身体,朋友们,我记忆的很清楚,那时他的身体还很温暖,直到现在,我的记忆里还存在那温暖的感觉,这种感觉会留到永远。”

12月26日下午,桂林文艺界在三厅驻地桂林中学文庙前为张曙举行葬礼,郭沫若主祭并致悼词,在林路、叶浅予、常任侠与抗宣一队和演剧九队队员的护送下,张曙的遗体安葬在南门外将军桥附近的凉水井,送葬队伍高举横幅“血债要用血来还!”“用血腥的战斗作我们的回答!”为张曙送别,郭沫若题写墓碑,正面是“音乐家张曙父女之墓”,背面是“中华民国二十七年十二月二十四日敌机轰炸桂林,张曙同志及其幼女同时遇难”。

多年后,郭沫若在回忆录中提及张曙:“张曙是最初参加三厅工作的同志,他和冼星海两人在抗战歌曲的传播上是尽了很大的努力的,我和张曙,特别在长沙大火中有过一段分姜分粥的往事,他的一死更十分引动了我的感触,我做了好些诗词对联来挽他。”其中一幅挽联写道:

黄自死于病,聂耳死于海,张曙死于敌机轰炸,重责寄我辈肩头,风云继起!

抗敌歌在前,大路歌在后,洪波歌在圣战时期,壮声破敌奴肝胆,豪杰其兴!

1939年12月24日,张曙逝世1周年,桂林音乐界9个团体在乐群社大礼堂举行纪念大会,纪念会由吴荻舟主持,会上演唱了32首抗战歌曲,《救亡日报》出版了《音乐家张曙殉难周年纪念特刊》。1940年9月3日,由旅居重庆的郭沫若、田汉、老舍等著名人士发起,重庆文化界举行张曙先生逝世2周年纪念会,周恩来在会上发表讲话说,张曙先生之可贵在于和聂耳同为文化战线上两员猛将,其功绩是永远不可磨灭的。

沧海桑田,1956年5月的一天,全国人大代表、文化部艺术局局长田汉在广西视察时,因思念老友张曙,决定到桂林郊外凭吊张曙墓。找到张曙墓地的第二天,田汉会见了桂林市有关领导,大家谈及可以考虑将张曙另行迁葬,田汉认为需征求张曙的家属和中国音乐家协会的意见。会后大家立即到南溪山、七星岩等处为张曙墓地选址。当一行人来到七星公园旁的灵剑溪,看到溪水沿着山边静静地流淌,山崖钟乳石上的水滴溅落在水面叮咚作响,如同大自然优美的琴声,大家一致认为将张曙迁葬到这里最为理想。不久,张曙墓迁至七星公园普陀山北麓风景秀丽的灵剑溪畔。1963年,郭沫若南游桂林时重题了“音乐家张曙同志之墓”墓碑,其早年题刻的原碑同时安放在墓的左侧。

“山水吐纳开灵境,灵剑溪畔安忠魂。”张曙留下的战歌萦绕在美丽的桂林山水间,他的墓地与青山秀水一道,永远长存。

洪波之曲

《洪波曲》(田汉作词)原为张曙创作的歌曲,是三厅工作人员常演唱的一首歌,郭沫若在写回忆录时也以此为名,其中记录了他与三厅同事在桂林战斗生活的史实。郭沫若于1938年12月3日到达桂林,至12月27日离桂,在桂林居住近1个月的时间,其间首要的工作是进行三厅的机构调整和人员去留的安排工作。

1938年10月广州、武汉相继失陷后,蒋介石于11月28日在南岳召开军事会议,重新调整了战区,在天水、桂林设立行营,分别由程潜、白崇禧任主任,统一指挥南北战场,两处行营均设政治部,负责宣传工作的三厅则需要调拨人员至两处行营。在周恩来的领导下,郭沫若等人共同规划安排,将三厅里的中共干部和文化工作队伍留在了桂林。他在《洪波曲》中提及,“到了桂林之后,主要的工作是把三厅的人员分了三分之一留下了参加行营政治部”,留下来的人员组成桂林行营政治部第三科,由张志让任科长,这支队伍后来成为桂林抗战文化工作的骨干力量之一,被称为“小三厅”。

当时桂林文化城有个不成文的“规矩”,但凡有文化界知名人士到桂林,必会应邀举办演讲,这也被戏称为“抽税”。12月17日上午,郭沫若应广西大学校长白鹏飞之邀,前往广西大学演讲,讲题为《战时教育》,下午又与该校师生围绕相关问题进行座谈。12月18日下午,郭沫若在中华职业教育社举办的时事讲座第八次演讲会上作《第二期主战前展》演讲,1938年12月19日的《广西日报》对此次演讲进行了报道:“郭沫若的演讲对于中日战争新阶段的前展阐扬极为详尽,日本之必然崩溃,我国抗战之必获最后胜利,建国之必可完成等方面,分析极为精密。”同期,郭沫若还应陶行知之邀为在桂林的少年儿童团体作了一次演讲,会议由陶行知创办的生活教育社主持,参加团体有当时在桂林的孩子剧团、新安旅行团、厦门儿童剧团、广州儿童剧团、桂林少年剧社、广西实验小学等。八路军桂林办事处主任李克农、国民党民主派人士李济深以及在桂林的文化人夏衍、金山、王莹等参加了会议。郭沫若在演讲中热情洋溢地赞扬了少年儿童离家别母投入革命洪流之中的为国为民精神。

郭沫若率三厅在桂林期间,正处于抗日战争进入第二阶段的特定历史时期,其间的活动正配合了周恩来领导的中共中央南方局在国民党统治区的工作,有着重要的意义。主持完张曙葬仪的第二天(12月27日),郭沫若与于立群一同乘飞机离开桂林。

林路办刊

林路(1913-2001),湖北省武汉市人,我国专业艺术教育培养出来的声乐家、音乐教育家。1937年七七事变爆发,林路在武汉与同学江定仙、夏之秋等开展抗战救亡活动。1938年初,众多文艺界人士云集武汉,林路与冼星海、贺绿汀、张曙、沙梅、盛家伦等一起筹备、组织了“全国歌咏协会”,林路任书记。他亲自起草的《协会成立宣言》和《中华全国歌咏协会为响应国际反侵略运动宣言》,刊载在1938年武汉版《战歌》第六期上。同年3月23日,林路经冯乃超和沙梅介绍加入中国共产党,并由沙梅介绍往信阳鸡公山第五战区青年军团任艺术剧社音乐组教官,随后加入三厅,在田汉领导的第六处工作,准备利用三厅的特殊地位,筹备出版抗战音乐杂志。

三厅到桂林后按计划将继续撤往重庆,此时冼星海已前往延安,原定林路去陕西、张曙留桂林,二人分别负责两边行营音乐方面的工作,但不料张曙在桂林遇难,林路遵从三厅内中共党组织的安排,接过张曙肩上的担子留在桂林,负责桂林行营政治部音乐宣传方面的工作,许多原来由张曙负责的工作都由他接替。林路在桂林编辑、出版了《每月新歌选》等影响较大的音乐刊物。

抗战时期的桂林是当时大后方出版业最为繁盛的地方,据不完全统计,桂林先后出版文艺图书1000多种,文艺期刊近90种,音乐刊物先后有《每月新歌选》《音乐阵线》《新音乐》《音乐与美术》《音乐知识》等,其中《每月新歌选》《音乐阵线》《新音乐》均由林路主编。

1939年6月,桂林抗战文化城第一本音乐杂志《每月新歌选》创刊。第一期载有林路的3篇文章:《开场白》《请音乐家下凡》和以笔名卜斯水发表的《苗瑶音乐介绍》。歌曲作品有:林路作曲、赵启海作词的《到游击队里去》,林路作词、作曲的《送情郎》,林路作曲、舒群作词的《短歌》,以及吕骥的《开荒》、郑律成的《延水谣》、张寒晖的《游击乐》、夏之秋的《最后的胜利是我们的》等。为达到普及宣传的目的,林路专门为每首歌曲写了说明。

林路十分重视理论对创作的引导,他在《开场白》一文中写道:“要使歌咏运动真能成为争取最后胜利的一支生力军,不是唱唱嚷嚷就可以做得到的,我们必需建立起新的正确的理论基础,必需刻苦地去研究精深的音乐技术。更进一步,我们必需创造一种新的表现方法。‘新音乐社’的组成,便是为了实现这些理想的。”这篇文章成为中国近现代音乐史上重要的理论文献。

林路后来回忆,《请音乐家下凡》在《救亡日报》发表时,《每月新歌选》尚未问世,还在印刷中。他说:“是我拿着这篇文章的草稿和其他一些歌稿经过救亡日报社,孙师毅看见了,说还有点意思,就拿去在报上发表了。想办这个音乐杂志,还是在行营政治部第三组时的事,在行营时工作不多,除了编印些宣传品,上班点名,下班按时外,事情不多,薪水倒是发的。我就想起在武汉三厅时,与冼星海、张曙、盛家伦筹备办的音乐刊物,撤退时,我是把已组好的一些稿子带到桂林来了,想把那时的计划,在桂林付诸实现。稿子也有,印刷厂又有熟练的排字工人,很方便,很快就编好第一集,原想每月出一期,于是就名叫《每月新歌选》。”

1939年11月,林路主编的《每月新歌选》第二期出版。该期载有林路为田汉新创作的平剧谱写的两首主题歌《江汉渔歌》和《儿女英雄》,章枚的《中国人大团结》,郑律成的《黎明曲》《北方行》,周令钊的《保中华》《抗战军人》,君明的《出征》《赶下海》等歌曲,还有联抗的文论《音乐入伍的技术问题》,来件《歌运工作通讯》,编者的《歌曲说明》和《有问必答》。《每月新歌选》一共出了11期,除在桂林发行外还寄往延安,传播很广,对抗日音乐的宣传和普及起到重要的作用。

1940年1月,音乐杂志《新音乐》在桂林创刊,由在重庆的李绿永(李凌)和在桂林的林路主编,发行由桂林立体出版社负责,总经销是读书生活出版社,刊物为32开本,创刊号发表了李绿永的《新音乐运动到低潮吗?》,李绿永、冼星海的《新年大合唱》,金浪、向隅的《红缨枪》,冼星海、吴沨的《歌曲创作讲话》(连载)等,编者撰写的《编后》阐明了办刊宗旨:展开音乐艺术上各种问题的讨论,以提高音乐艺术水准;强调对民间音乐艺术优良遗产之深入研究,创造新的、民族化的、大众化的音乐艺术;介绍世界进步歌曲与音乐译文,作为建立新音乐的参考;供给反映抗战现实、歌颂新中国成立的音乐作品;联络各地音乐工作者;总结各地音乐工作经验。此外,对所刊登歌曲《新年大合唱》《大丹河》作内容及创作介绍。该刊在桂林连续出版3年多,发表了如冼星海的《黄河大合唱》全曲、舒模的《你这个坏东西》等大量优秀的音乐作品和一批重要的理论文章,成为抗战时期音乐界的重要期刊,在大后方文艺界影响很大。

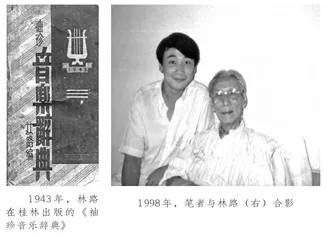

1943年4月,林路离开桂林,迁往湖南衡阳定居。林路在桂林前后居住4年多,在中国共产党的直接领导下,积极投入抗日救亡音乐运动,编辑出版音乐刊物,组织指挥救亡歌咏团体,亲自创作、演唱抗战歌曲并写下了不少指导性的抗战音乐理论文章,成为桂林抗战文化城新音乐运动的重要组织者之一,见证了桂林抗战文化城这段辉煌的历史。1943年5月,由他译著的《袖珍音乐辞典》在桂林立体出版社出版。文