延安时期毛泽东与文艺工作者的相处交流

作者: 梁议文20世纪30年代中后期,在“到延安去”口号的号召下,成千上万的知识分子涌入延安,这其中也包括许多进步的作家、戏剧家、音乐家、美术家等文艺工作者。毛泽东高瞻远瞩,为帮助文艺工作者同工农兵更紧密的结合,提出党内对待文艺工作者应有的态度:“我们要求我们的同志,在军队、政府、教育、民运、党务各方面工作的同志,对文学艺术工作者,不论是低级的还是高级的,要采取欢迎的态度,恰当的态度,对他们的缺点要采取原谅的态度。”(中共中央文献研究室编:《毛泽东文集(第2卷)》,人民出版社,1993)。毛泽东以身作则,以尊重、平等、鼓励、劝诫等积极的态度同文艺工作者相处交流,在这个过程中用自己的领导眼光和智慧引导文艺工作者转变创作态度,转换创作内容,确保文艺创作始终为抗战服务、为工农兵服务,最大限度地发挥出文艺在凝聚民心、抵抗侵略方面的独特作用。

在延安艰苦而又辉煌的岁月里,毛泽东与文艺工作者的相处模式,充满平等、开放与互动的气息,不仅体现出毛泽东个人的领导风格,更体现出那一代伟人在革命斗争中形成的独特行为处事风范与魅力。这种相处之道,不仅极大地激发了文艺工作者的创作热情,推动了当时文艺创作的繁荣发展,而且也为后来的文化工作提供宝贵的历史经验。今天,人们依然可以从中得到启迪,推动新时代中国特色社会主义文艺事业大繁荣大发展。

钦贤好士关怀体恤

毛泽东在与文艺工作者的相处中表现出了充分的尊重,他认为文艺工作者是为人民服务的先锋,是社会的精神工作者,应该受到充分的尊重和重视。

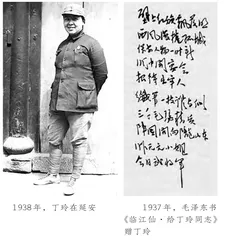

1936年,知名作家丁玲辗转来到陕北,毛泽东等中共领导人高度重视,出席了为丁玲举办的欢迎会。在欢迎会上,毛泽东诚恳地勉励丁玲,说这里文化人很少,希望她能把这里的文化工作开展并带动起来。丁玲加入红军队伍随军奔赴前线后,毛泽东还专门给丁玲写信,并赋词《临江仙·给丁玲同志》以作激励:“……洞中开宴会,招待出牢人。纤笔一枝谁与似?三千毛瑟精兵。阵图开向陇山东。昨天文小姐,今日武将军。”在前线收到信后的丁玲倍感喜悦和荣幸,决心深入部队,有效组织开展宣传工作,成长为一名优秀的战地文艺战士。

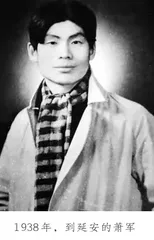

萧军是鲁迅闻名遐迩的大弟子,他桀骜不驯,素有“文坛独行侠”之称。1938年,萧军到达延安,毛泽东曾派秘书和培元邀请萧军前往交谈,但萧军丝毫不领情,傲气地一口回绝,称毛主席公务太忙,自己就不去打扰了。毛泽东对此丝毫不见怪,过几日竟登门拜访并宴请萧军,毛泽东的大度令萧军十分感动和自愧,消除了之前因刚到延安见到一些不良现象而生出的牢骚。

毛泽东十分关心文艺工作者的生活状况和创作环境,为他们的文艺创作提供必要的支持和帮助。当时,边区政府财政总额的三分之二用于保障知识分子的生活,音乐家冼星海的津贴是每月15元,中共中央政治局委员的津贴每月仅10元。延安鲁迅艺术学院美术系老师丁里(原名曹用礼)回忆时说:“党中央对我们这一批外来的文化人,真是优礼有加,从生活上、工作上、学习上都是破格地对待……这一切,使我们非常感奋,我们都是尽我所能地投入工作,以报答党对我们的希望和器重。”(朱鸿召:《延安曾经是天堂》,陕西人民出版社,2012)。1939年11月底,烽火剧社总社(即八路军后方留守兵团政治部宣传队)演出歌舞活报剧(土地革命战争时期形成的一种综合艺术形式,结合了歌曲、舞蹈、诗歌和戏剧等元素,用于迅速反映现实生活)《庆祝十月革命节》,毛泽东看完演出,从萧劲光那里了解到宣传队演出花钱很少,很多舞台布景是从鲁迅艺术学院借用的情况后,便特意宴请宣传队队长陈明和戏剧导演侣朋,席间畅谈交流,在他们临行前,毛泽东开具了一张200元支票奖励给宣传队,这件事给宣传队的同志极大的鼓励(丁玲:《丁玲自传》,江苏文艺出版社,1996)。

平等相待友谊交往

毛泽东在和文艺工作者相处的过程中,从来没有因为自己是党的主要领导人而刻意保持上下级的尊卑关系。相反,他总是平易近人、和蔼可亲,同文艺工作者平等友好相处。

毛泽东有一次登门拜访丁玲,与之开展工作交流,全程十分自然亲切。文学评论家朱正明如此记录这次交谈:“当火生好的时候,毛泽东竟挨近火炕门,在泥地上坐了下去,两膝就人字形的撑在地上。”[L.Insun(朱正明笔名):《丁玲在陕北》,载每日译报社编辑部编译:《女战士丁玲》,每日译报社,1938]在朱正明看来,这种场景就像是一家子吃过晚饭后惬意的闲聊,毛泽东就像是一位和蔼的父亲,而丁玲则是他最喜爱的女儿,两人之间的聊天没有客套生硬,而是轻松自在的状态。

著名剧作家塞克在当年延安文化界被称为“延安四怪”之一。毛泽东曾邀请塞克去自己的窑洞交流,塞克却以“有拿枪站岗的地方我不去”为由拒绝,毛泽东得知后不但不生气,反而立即下令把警卫员撤掉,在窑洞前的山坡上遥遥相候塞克的到来。

毛泽东十分重视与文艺工作者成为朋友,倾听他们的意见,真诚相待。以毛泽东同萧军的交往为例。1941年,萧军由于在工作中和周扬、丁玲等人发生分歧,矛盾一时无法调和,便向毛泽东辞行,欲离开延安回重庆。毛泽东诚恳地询问原因,萧军直言不讳,将他所看到的延安的一些不良现象和宗派主义作风等情况告诉毛泽东,并向毛泽东提出党需要制定一个统一的文艺政策的建议。毛泽东听了萧军的这个建议后十分高兴,恳切地挽留萧军,希望萧军能留下并帮助他收集文艺界各方面的情况和意见。面对毛泽东诚恳的挽留,萧军答应留下。在留驻延安的一年间,萧军的日记记载他和毛泽东的交往就有13次,几乎每月会面1次,两人推心置腹、无所不谈。萧军经常从毛泽东那里借书,也向毛泽东推荐好书,毛泽东以对待朋友那般和萧军幽默谈话、打趣。毛泽东的风度让萧军一直难以忘怀,晚年临终时,萧军对女儿说:他不是按一般的作家看待我,我也不是按照一般的领袖来看待他,我们是同志,是朋友,是知交,半宾半友。

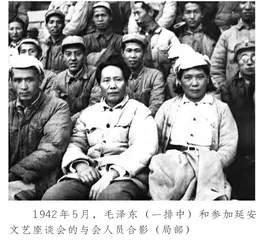

1942年,延安文艺座谈会召开前,毛泽东以参会请柬的正式方式邀请文艺工作者前来座谈交流,以表明对文艺工作者的尊重和双方座谈之间的平等性。

悉心指导诚挚鼓励

毛泽东作为党的领导人,时刻关心着文艺工作者创作的方向和内容,注重培养文艺工作者的政治觉悟,指导他们秉持正确的创作态度。

在1942年延安文艺座谈会召开前,毛泽东在很多场合为文艺工作的创作方向提出建议。鲁迅艺术学院戏剧系的学生曾给农民演出《红灯》,毛泽东询问他们:“给农民做的慰问演出效果怎么样?”一个学生如实回答:“农民看不懂,他们不喜欢看。”毛泽东进一步问道:“为什么看不懂?”学生回答:“因为陕北没有铁路,而《红灯》这部剧是反映铁路工人的,所以他们看不懂。”毛泽东听后笑着说:“恐怕不完全是这个原因。我看你们鲁艺的同志要经常到农村去,多给农民演演戏,要认真了解农民喜欢什么、需要什么,只要你们真正懂得了农民,农民也会懂你们的。”(张军峰:《延安文艺座谈会的台前幕后》,陕西师范大学出版总社有限公司,2014)毛泽东了解到鲁迅艺术学院师生的艺术创作和表演长期脱离群众、脱离实际的情况后,为此进行了长时间的访谈调研。1942年5月2日,延安文艺座谈会召开。座谈会上,毛泽东阐明了自己的文艺思想,把文艺问题归结为“为什么人”的问题,即文艺要为工农兵服务和如何服务的问题。毛泽东的讲话给在场的文艺工作者带来极大的思想启迪。座谈会结束之后,文艺工作者产生了深入农村、扎根人民的想法和做法。此后,一批又一批的文艺工作者投入火热的工农兵生活中,同人民生活在一起,向群众学习,在实践中获取艺术灵感,创作出一大批思想高扬、为百姓喜闻乐见的经典文学艺术作品。

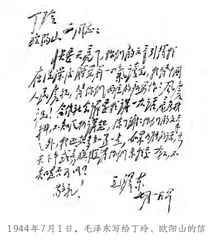

毛泽东也善于给予文艺工作者适时诚挚的鼓励。他与文艺工作者建立起密切的联系渠道,常常致信文艺工作者,鼓励他们积极探索新的艺术表现形式,为党和人民的事业作出更大的贡献。毛泽东也一直关心作家们在写作内容、写作风格上的变化,对他们的进步会真心实意的祝贺,激励他们坚持正确的创作方向,不断进步。这种个性化的关怀与支持让文艺工作者倍感鼓舞,有力地激发了他们的创造力。1944年,《解放日报》刊发《田保霖》《活在新社会里》两篇文章,这两篇文章重点介绍了陕甘宁边区合作社的模范人物,毛泽东看完之后,即刻给这两篇文章的作者丁玲和欧阳山写信说道:“快要天亮了,你们的文章引得我在洗澡后睡觉前一口气读完,我替中国人民庆祝,替你们两位的新写作作风庆祝!”(中共中央文献研究室编:《毛泽东书信选集》,中央文献出版社,2003)。1945年2月20日,萧三(原名萧子暲)在《解放日报》上发表作品《第一步:从参加边区参议会及劳模大会归来》,毛泽东看后写信赞扬:“你的态度,大不同于初到延安那几年了,文章诚实,恳切,生动有力。”(《毛泽东书信选集》)

直言批评善意劝诫

毛泽东认为文艺工作者应该严肃地对待自己的创作,要充分考虑作品发表之后可能会带来的影响,要始终保持政治上的清醒和理性。

《棋局未终》是一部反映华北敌后八路军的反摩擦斗争、揭示国民党反共政策的话剧,其中有一场讲述潜伏到国民党军队的我军政治指导员与其所潜伏的国民党军队师长进行长时间争执的剧情,这一剧情与实际中的国民党军队纪律相违背。演出结束后,毛泽东了解到话剧作者姚时晓没有参加过部队生活,便对他提出和蔼的批评:“军队里的上下级关系是很严的,尤其是国民党的部队,上级可以任意打骂下级,而下级——即使是军官也不能对上级将领随便讲话,像刚才戏里一个连级干部对师长这样的争辩是根本不允许的。我看那个指导员的话也太多了。”(《延安文艺座谈会的台前幕后》)毛泽东的话一针见血地指出了这个剧本内容与实际部队生活不符,正是因为话剧作者在创作的过程中没有沉到实际生活中,因此创作带有主观臆测性,这样的作品不仅难以服众,还会给观众带来误导。

延安时期曾开展过一段时间的植树运动,颇有成效,但也存在一些树木疏于管理导致枯死的现象,漫画家华君武看到这个现象后,便创作了一幅题为《一九三九年所植的树林》的讽刺漫画,这幅作品被刊登在《解放日报》。毛泽东借一次邀请华君武等3位画家到家中吃饭的机会,向华君武了解他创作《一九三九年所植的树林》的动机后,严肃地说道:“延河植树植得不好,应该批评。但是,要分清个别和一般……比方说王家坪植树不好,就应该批评延安王家坪植树。光画一棵树,就好像是说整个的延河植树都不好,这不准确。你要分清楚这是个别的,还是一般的,是局部的,还是全局的。”(《延安文艺座谈会的台前幕后》)经过一番诚挚的批评,华君武认识到自己创作的不足,毛泽东指出的这“两个区别”对他后来的漫画创作影响很大。

毛泽东在深刻剖析文艺工作者创作存在问题的基础上,也会对他们的为人提出真诚的劝诫。针对萧军自大的性格特点,毛泽东在写给他的信中直言不讳地说道:“延安有无数的坏现象,你对我说的,都值得注意,都应改正。但我劝你同时注意自己方面的某些毛病,不要绝对地看问题,要有耐心,要注意调理人我关系,要故意地强制地省察自己的弱点,方有出路,方能‘安心立命’。否则天天不安心,痛苦甚大。你是极坦白豪爽的人,我觉得我同你谈得来,故提议如上。”(《毛泽东书信选集》)向来桀骜不驯的萧军看完之后深受感动,他当即回信,在信中写道:“承您诚恳地指出我的病根,这是值得郑重感谢的!‘缺乏耐心’,‘走极端’,不善于调理‘人我关系’等等,这怕是我半生来在家庭在社会……碰钉子原因的大部分。”(陈晋:《毛泽东如何化解萧军的牢骚》,载《党的文献》2016年第5期)毛泽东的劝诫让萧军更清楚地认识到自己的性格特点,化解了当时萧军对延安文艺界的诸多不满。

在抗日战争期间,毛泽东深知文艺工作的重要性,为加强文艺队伍的团结,引导文艺工作者的创作践行服务抗战、服务工农兵的主旨,他给予每一位文艺工作者充分的尊重,尽可能地为文艺工作者在创作上提供支持,以友人的身份平等地同每一位文艺工作者相处,指导他们的文艺创作并给予诚挚的鼓励,也严肃批评他们在创作原则问题和为人处世方面的不足和过失,并提出真诚的劝诫。这种亲和力和谦逊态度,让文艺工作者感受到前所未有的温暖和鼓舞,他们更加努力地投身到创作的激情当中,为抗战的胜利贡献出无穷的“笔杆子”力量。

在新的历史条件下,文艺工作者要创作出更多人民群众喜闻乐见的作品,以满足人民群众的精神需要,实现这一目标离不开党对文艺工作的指导和文艺人才队伍的建设。习近平总书记强调:“要选好配强文艺单位领导班子,把那些德才兼备、能同文艺工作者打成一片的干部放到文艺工作领导岗位上来。”“要诚心诚意同文艺工作者交朋友,关心他们的工作和生活,倾听他们心声和心愿。”(《习近平在文艺工作座谈会上的讲话》,载《人民日报》2015年10月15日)延安时期,毛泽东与文艺工作者的相处之道为人们提供宝贵的历史经验,人们要从中汲取营养,尊重、信任、支持、引导好文艺工作者,建设一支德艺双馨的文艺人才队伍,为建设社会主义文化强国、实现中华民族伟大复兴贡献力量。文

(作者单位:西安理工大学马克思主义学院)