矢志不渝强国梦

作者: 黄健2024年8月18日,我从南宁往北海讲课途中,高铁上惊悉我国杰出的科学家、中国科学院资深院士周光召,因病于2024年8月17日22时55分在北京逝世,享年95岁。回忆起周光召对中国科技事业的贡献,尤其是对科技出版工作的关怀,我十分感动,沉思良久,提笔撰写一篇介绍周光召生平事迹和贡献的文章,以表达对这位伟大科学家的崇敬之情。

我眼中的周光召院士

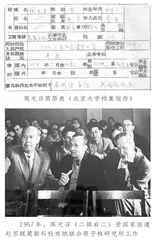

1929年5月15日,周光召出生于湖南长沙一个知识分子家庭,1941年,入南开中学住读,在这里他受到了良好的数学训练和自学能力培养。1945年美国在日本投下两枚原子弹,这改变了他原来想学电机的初衷,转而对核武器产生了浓厚的兴趣。1951年7月,周光召从清华大学毕业,之后考取北京大学研究生,次年秋进入北京大学研究院,师从中国著名的理论物理学家彭桓武教授,进行基本粒子物理学研究。

1988年,中国迎来改革开放之后“科学界的第10个春天”,这一年,对于我来说,是终生难忘的。这一年在北京,我见到了久负盛名的世界著名科学家、中国科学院院长周光召。当时,我在广西科学技术出版社负责“当代中华科学英才”丛书和“少年科学文库”等共计150多册大型科学人物和科学普及系列读物的筹划组稿、定稿和审稿工作,这是一项十分有意义、有价值的工作。如何组建丛书编委会和顾问班子的问题至关重要,于是我找到新华社资深记者顾迈南,希望她介绍我认识时任中国科学院院长周光召。顾迈南立即给周光召院长写了一封信,让我直接去中国科学院联系。

我乘车来到位于三里河路的中国科学院大楼,在这座雄伟、庄严的科学殿堂里受到了中国科学院办公厅主任李云玲的热情接待。她把顾迈南的信函、出版社的组稿计划和拟请周光召院长担任丛书顾问并作序的计划报告给了周光召。随后,在院长办公室里,我第一次见到这位隐姓埋名近20年、为中国“两弹一星”作出突出贡献的杰出科学家。院长办公室十分整洁,书架上整齐地摆着繁多的中外图书资料,办公桌上放着3部电话,铃声不时响起,院长工作十分繁忙。周光召丝毫没有架子,十分谦虚、厚道、和善,给人一种踏实、严谨、认真的感觉。透过眼镜,可以看到他那闪烁着深邃智慧光芒的眼睛。他的衣着很朴素,身穿一套深蓝色、已有一些年头的中山装,体现了我国科学界知识分子的内涵丰富、外表庄重。

1990年2月,我收到了李云玲转来的周光召为“当代中华科学英才”丛书亲笔撰写的序言,他在序言中饱含热情地写道:“新中国成立以来,在中国共产党和人民政府的培养下,我国成长起一批优秀的科学家。他们在科学的园地里辛勤耕耘,在很多科学领域里卓有建树,得到了国内外同行专家的公认,并获得了各种重大的国际国内科学奖,为祖国赢得了荣誉,为中华民族增添新的光辉。他们不愧是当代中华科学英才……”

1991年1月31日是最令我难以忘怀的日子,这天北京天气十分寒冷,温度尽管在零下十几摄氏度,但周光召院长以及许多著名科学家,如钱三强、卢嘉锡、吴阶平、钱临照、朱丽兰、梁栋林、陈能宽、曾庆存、王选等,不顾严寒,从中关村驱车来到北京民族文化宫参加“当代中华科学英才”丛书出版座谈会。座谈会上大家畅所欲言。周院长在座谈会上充满激情地说:“这套丛书以新中国成立以后成长起来的杰出科学家为典型,以世界科学发展和我国‘四个现代化’建设为背景,来描述他们各自的杰出贡献、学术成就、治学经验、成长道路,融思想性、科学性、民族性、史料性于一炉。该丛书既是进行爱国主义教育的好教材,又是我国科学史的重要组成部分……”说实在的,和那么多伟大的科学家在一起,是我从孩提时代起就有的愿望,这天终于目睹了他们的风采和魅力,还能亲耳聆听他们精彩的演说,这真是我人生中最大的幸福。1992年,该丛书获中共中央宣传部精神文明建设首届“五个一工程”入选作品奖和第六届中国图书奖一等奖。

1992年,广西科学技术出版社和光明日报社、科技日报社联合举办“跨世纪的中国科技”征文活动,周光召欣然应邀担任征文评委会主任,活动结束之后结集出版了《跨世纪的中国科技》一书,由周光召任主编、钱三强作序、贝时璋题写书名,共有30多位院士和100多位科学家参加了征文活动。此书获第三届桂版优秀图书一等奖。

1998年5月,时值广西科学技术出版社成立10周年,我接到周光召的秘书戴明华从北京打来的电话。他告诉我,时任全国人大常委会副委员长、中国科学技术协会主席的周光召院士,应我社之约请,在百忙之中,欣然挥墨为我社题写了“普及科技,服务大众”的书法作品直接寄给我。这是对科技出版工作者的极大鼓舞和鞭策。

1999年9月18日,在隆重庆祝中华人民共和国成立50周年前夕,党中央、国务院、中央军委决定,对当年为研制“两弹一星”作出突出贡献的23位科技专家予以表彰,他们是钱学森、钱三强、朱光亚、周光召……亿万人民通过电视机观看现场直播,看到这些熟悉而又令人尊敬的名字,读着这一行行滚烫的文字,看到国家领导人给“两弹一星”的功臣授奖,国人无不为之动容,深切地感受到中国人民站起来了,中华民族已经屹立在世界的东方,这是中国共产党和中国科学家用热血谱写的科学春秋。

求学进取成果显赫

周光召的父亲周凤九曾任湖南大学教授、国家公路总局局长。中华人民共和国成立后,他作为有影响的专家和中国农工民主党的成员,被邀请担任第一届全国政协委员,随后又被任命为中央人民政府交通部技术委员会主任。周光召小时候,父亲长年在外修路,父子俩待在一起的时间不多,但父亲对待工作严肃认真的态度,给他留下了深刻的印象。周光召从小受到父亲的影响,对揭示大自然的奥秘产生了浓厚的兴趣。周光召的学习成绩在班上一直名列前茅,深得老师的喜爱和同学的尊重。1937年全民族抗战爆发,全家随父亲迁移,经贵州来到四川。父亲前往西昌修川滇公路,周光召则留在重庆,于1941年进入重庆南开中学住读。家庭的熏陶和老师的教育不断开阔他的视野,养成了他独立思考和踏实进取的精神。周光召在南开中学学习了将近5年,中学老师特别是数学老师唐秀颖的教诲使他终生难忘,其启发式教学,独辟蹊径地解开一个又一个数学难题,不仅使他特别喜爱数学课,还锻炼了他的逻辑思维能力。

1946年初,周光召回到长沙,同年秋考入清华大学先修班。一年后,他以优异的成绩转入清华大学物理系,1951年7月毕业并成为该系研究生。1952年6月,周光召加入中国共产党。大学期间,王竹溪先生严谨的学风、叶企孙先生对理论深入细致的分析,都给周光召很深的影响。师从著名理论物理学家彭桓武教授后,周光召发现彭先生看问题深刻,解决问题机智灵活,对学生循循善诱、关怀备至,并有极强的爱国心和事业心,这些都深深影响了周光召。1954年7月,周光召以优良的成绩通过了研究生的论文答辩;8月,他走上工作岗位,在北京大学物理系任讲师。

1957年1月,周光召被选派赴苏联莫斯科杜布纳联合原子核研究所从事高能物理和粒子物理等方面的基础研究工作,任中级研究员,直到1961年1月回国。在此期间,他在基本粒子反应、对称性质及弱相互作用等研究方面发表了30多篇论文,两次获得联合原子核研究所的科研奖金。尚未步入而立之年,周光召在学术领域已硕果累累。这一时期,周光召的学术成就可以归纳为以下方面:

一是他严格证明了电荷共轭宇称(CP)破坏的一个重要定理,即在电荷共轭宇称时间(CPT)联合反演不变的情况下,尽管粒子和反粒子的衰变总宽度相同,但时间(T)反演不守恒,它们到不同过程的衰变分宽度仍可以不相同。

二是他在1960年简明地推导出赝矢量流部分守恒定理(PCAC),这是他在强子物理的研究中获得的出色成果,对弱相互作用理论起了重大推进作用,因此世界公认他是PCAC的奠基人之一。

三是为了适应分析高能散射振幅的概念和当时的雷吉(Regge)理论的需要,他第一次引入相对论螺旋散射振幅的概念和相应的数学描述。他在杜布纳联合原子核研究所工作期间,曾在学术讨论会上提出与苏联教授关于“相对性粒子自旋问题研究结果”相反的意见,引起激烈争论。然而周光召并没有向权威妥协,他用了整整3个月时间,一步一步地严谨证明了自己的观点,并将研究结果写成《相对性粒子在反应过程中自旋的表示》,发表在《理论与实验物理》杂志上。过了些时间,美国科学家在研究中也得到相似的结果。这就是著名的“相对性粒子螺旋态”理论提出的经过。

四是他最先提出用漏失质量方法寻找共振态和用核吸收方法探测弱相互作用中弱磁效应等实验的建设。

五是他用色散关系理论对非常重要的光合反应做了大量理论研究工作。

此外,周光召还在粒子物理各种现象性的理论分析方面做了大量工作,当时国外人士称赞“周光召的工作震动了杜布纳”。

参加“两弹一星”研制

1961年,中苏关系破裂,周光召在杜布纳联合原子核研究所去留的问题很现实地摆在他面前。恰在此时,著名物理学家钱三强赴苏,与周光召进行了一次长谈,就我国如何发展核武器谈了自己的观点。这次谈话对周光召的影响很大,他认识到新中国发展核武器以加强国防建设的紧迫性和重要性。周光召决定回国,投身到“两弹一星”的研制中。

1961年2月,周光召归国从事“两弹一星”研制工作。同年5月,他被调入第二机械工业部第九研究院任理论部第一副主任,从事有关核应用的理论研究。

回国后不久,周光召聆听了周恩来总理在核工业部一次大会上作的报告。周恩来语重心长地讲了中国自己制造原子弹的重大意义,周光召深切地感受到一名科研工作者的重任。中国有100多年屈辱的历史,所以中国人对主权、独立的意识非常强烈。中华人民共和国成立以后,中国又面临着西方的封锁,如何维护中国的独立、主权是中国人普遍关注的问题。周光召这一代人刚从那个黑暗的时代过来,亲身经历过被列强瓜分的痛苦,他希望中国尽快富裕、强盛,这也是全民族的共识。这一代人都有一个信念,那就是一定要靠中国人自己的力量,造出“两弹一星”。

从1961年开始,周光召转到核武器的理论研究工作上来,积极参加并领导我国核武器的理论研究工作,为我国第一颗原子弹、第一颗氢弹的研制成功,我国战略核武器的设计、定型,以及此后核武器的预研和其他一系列科学试验都作出了重大贡献,并因此于1964年和彭桓武、邓稼先等8位同志共同荣获国家自然科学奖一等奖。

在第一颗原子弹的设计过程中,因受到当时世界各国都对原子弹理论高度保密的制约,设计曾经一度陷入了困境。当时唯一可供参考的内部资料是苏联总顾问向我国介绍情况的一份口授的且极其简要的记录。这份资料上的个别错误数据,在当时引起了一场激烈的争论。一些坚决相信苏联专家的科技人员认为资料上的记载是正确的,我们之所以在理论上算不出那一数值是因为我们“不懂”。周光召以他特有的敏锐和智慧,做了一个“最大功”的计算,让大家确信算不出的原因是由于资料的误记,从而结束了这场争论。为了扭转当时普遍存在科研热情高而科学性不够的情况,周光召从建立严密的科研程序,培训科研人员,提高研究工作的系统性、严密性入手,做了大量的组织工作,为核武器理论设计工作的健康发展奠定了坚实的基础。

在此后的10多年中,周光召对核武器理论各个领域的研究工作都显示出很高的造诣和很强的指导能力。他参与并领导开展了爆炸物理、辐射流体力学、高温高压物理、二维流体力学、中子物理等多个领域的研究工作,取得了许多具有实际价值的重要成果,这些成果为弄清核武器内部的运动规律,为核武器的理论设计奠定了基础。

1999年,在举国上下欢庆中华人民共和国成立50周年前夕,周光召在回忆起“两弹一星”的研制工作时深情地说,大协作和科学精神是“两弹一星”成功的关键,“两弹一星”是全国大协作的成果。我们知道,要奋斗就会有牺牲。在战争年代如此,在经济建设的发展过程中也需要有人挺身而出,牺牲个人的利益,为民族大业默默奉献。当时研制“两弹一星”,必须将全国各个领域的优秀科学家集中起来。对这些科学家所在的单位来说,科研受到影响,会造成一定的损失,因为当时各单位人才都是稀缺的;对个人来说,也会影响到自己的科研进度,影响实验,有的可能还会影响实验的突破。但是他们都义无反顾地去了科研基地而将单位或自己的科研课题停下来。不仅中国科学院的许多研究所参与了“两弹一星”的研制,全国的许多大学和科研单位也都参加了这项工作。