人民大会堂首次国宴

作者: 王树元1959年是中华人民共和国成立10周年,举国欢庆之际,全国各界代表以及党和国家邀请的包括赫鲁晓夫、胡志明、金日成等来自80多个国家的重要外宾,齐聚首都北京,出席中华人民共和国成立10周年庆典活动。这是新中国成立以来最盛大的一次外交盛典,作为活动主会场之一的人民大会堂,于国庆节前顺利竣工并交付使用。为此,中共中央决定于9月30日,在这个“万人会堂”举办一场盛大的国庆晚宴招待贵宾。

宴会大厅的安全隐患

1959年9月底,参加中华人民共和国成立10周年庆典的国内外贵宾陆续抵达北京。国庆晚宴的一切都按照计划在紧张有序地进行着,9月30日中午,北京市建筑设计院院长、人民大会堂建筑负责人沈勃,突然接到北京市委第二书记刘仁打来的电话,让沈勃立刻赶到他办公室商议要事。此时,距离国宴开始的时间只剩下不到7个小时。

沈勃立即赶往北京市委,来到刘仁办公室后,看到屋内还有几名北京市公安局的负责人。刘仁见到沈勃便开门见山地说,市公安局的同志对人民大会堂宴会厅的安全问题提出了质疑,这对即将开始的国宴来说非同小可,若人民大会堂的安全问题得不到解决,这场精心准备的国宴很可能就得取消,或者上报周恩来总理,申请临时转换到其他场地举行。

当时,国宴即将开始,如同箭在弦上,想要临时更换场地,就必须要同时达到许多条件,实施起来难度很大,当务之急是看人民大会堂的安全隐患问题能否妥善解决。建造人民大会堂工程所使用的钢筋是由鞍钢提供的,顶棚钢梁由沈阳桥梁厂特殊定制,整个人民大会堂由钢梁支撑,每根钢梁重达55吨,即便是发生强烈地震,也很难发生垮塌,既然大会堂很坚固,那么安全隐患究竟出在哪里?原来,公安局的同志提出的是火灾隐患问题。人民大会堂起建之时,是新中国成立初期,国民经济基础极为薄弱,钢铁的产量极为有限,受条件的制约,建造器材远远不足于所需,除了钢筋,大会堂的建筑大多数以木质结构为主,这样的材质结构容易有安全隐患,尤其是天花板中布满了各种电线,一旦电线短路引发火灾,后果将不堪设想。尽管建造时已经做了处理,将所有的电线都穿进铁管,和木质框架是隔离的,包括接头部分都做了反复的试验,但公安局的同志现场进行安全检查之后,认为仍具有火灾隐患。

此刻,距离国宴开始的时间只有6个小时,宴会的各项准备都已经基本就绪。显然此时更换宴会地点是来不及了,更重要的是,这是集几代优秀建筑师的智慧和力量以及全国人民的大力支持修建起来的人民大会堂首次面向世界亮相,展示中华人民共和国成立10年来的发展成就,如果在关键的时刻不能投入使用,将会在八方来客面前造成十分不利的影响。

宴会现场的消防与布置

此时,人民大会堂的宴会厅彩排已经告捷,得尽快想出解决安全隐患的办法,否则很多准备工作都将付诸东流。防火工作最难处理的就是大会堂的吊顶区域,那里不仅电线密布,而且空间非常狭小,是防范火灾的重点区域。要消除那里的火患,最直接有效的办法就是在吊顶上准备足够多的水,一旦发生火灾立刻用水扑灭,但吊顶内狭小的空间又无法放置足够的水源。情急之下,沈勃提出一个大胆而又巧妙的办法:安排专业工人在天花板上盯着容易发生短路的部位,一旦发现小火花,立刻使用棉被扑灭。这个应急方案获得了各方的认可。沈勃从刘仁的办公室一出来,就立刻联系修建人民大会堂的工人和电工,带着他们爬上人民大会堂的顶棚,逐个排查通电线路。

针对大会堂的吊顶区域,沈勃让50名工人每人手拿一件棉袄,隐藏在大会堂顶棚的各个角落,一旦发生火灾,立刻用棉袄盖上去,进行人工灭火。另外,这50名工人的身份必须是绝对可靠的,不然更容易对出席宴会的贵宾们造成威胁。为此,国家安全部门经过层层审核,最终选出50名可靠的工人,他们人手一件棉袄,隐藏在顶棚上待命。

此外,沈勃还希望通过调整宴会厅桌椅的布置,空出一条消防通道。这样,即便发生火灾,宾客们也能从容有序的安全撤离。这一要求可难倒了国宴总设计郑连福。最初郑连福接到的排座任务是在宴会厅安排5000名客人的座位次序,以一桌坐10个人为标准,因此必须要在宴会厅摆放500张桌子才能满足要求。

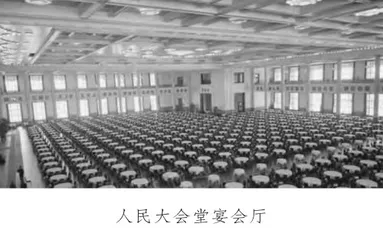

人民大会堂宴会厅东西长102米、南北宽76米,总面积7000多平方米,按理说是可以放置500张桌子,但实际上宴会厅东西两侧还各配有一个大厨房,凸出来的厨房占去一定空间,无论如何丈量测算,最多也只能摆放470张桌子,如果非要放置500张桌子,那就无法留出乐队占地、服务员上菜通道以及客人进出的安全走廊。

就在郑连福既苦恼又焦急之时,突然灵机一动,有了一个既大方又省空间的方案,那就是“减少餐桌,在部分餐桌增加一个座位”的办法。这样,470桌中,170桌安排每桌10人,可以入席宾客1700人;其余300桌,每桌安排11人,可以入席宾客3300人。这样摆设的好处是,不仅能让出一些餐桌的空间、乐队占地、走菜通道,就连沈勃提出的消防通道问题都可以得到解决。

消防通道虽然让出来了,但沈勃却丝毫不敢松懈,他向刘仁保证,不惜一切代价做好安全保障工作。

精心设计的国宴菜单

在人民大会堂举办的首次国宴,郑连福是宴会总负责人,他被称为“国宴总管”。郑连福,1918年出生,13岁时,到父亲工作的酒店干杂活,从服务员做起,17岁开始进入北京饭店工作,通过勤奋好学,升任北京饭店宴会总管的职位,积累了丰富的宴会设计知识。对于国宴,郑连福并不陌生,1949年中华人民共和国成立时在北京饭店举办的开国第一宴,他就是宴会设计者之一,可谓经验丰富。可是,这次国庆10周年国宴着实让郑连福犯了难,遵照周恩来总理的指示,郑连福带领着他的助手在国庆前1个月就开始作准备。宴会所需的各种食材、餐饮器具、饮食礼仪、宴会厅餐桌的款式等,这些细节问题都摆在了郑连福的面前,既要有中国特色,又要符合外宾的口味。

国宴是一场高规格的饭局,更是一场“饮食之仗”,与以往的国宴不同的是,这次国宴同时还是一次重要的外事活动,准备菜式时,必须要了解不同国家客人的文化背景、饮食习惯,并及时告诉人民大会堂的厨师,请他们根据中外宾客的不同口味安排不同的菜谱。首先,摆在郑连福面前的难题就是安排贵宾们吃什么,他只能借助以往的经验去准备。国宴菜单分冷菜、热菜、点心和水果。首先上冷菜,其次上热菜和点心,最后上水果。不算水果、点心,每张桌子得上15盘菜,470桌就要上7000多盘菜,这么多的菜,到底该怎么备,郑连福可谓费尽了心思。考虑到领导们的讲话和祝酒时间较长,所以他将菜单上的冷菜设计多于热菜,只有这样,才能保证整个宴会程序流畅紧凑。几经讨论,外交部礼宾司定下菜单,再经过多次磋商,最后呈交周恩来总理审定。秉承着国宴菜的一贯特点,这次国宴菜肴以清淡、软烂、香醇、口感温和不刺激为主。珊瑚白菜、炝黄瓜、酱牛肉、叉烧肉、凤尾鱼、红椒……每一道菜品,甚至是一件摆盘饰物,郑连福都亲自过目,力求不出现半点纰漏。

菜单一经确定,厨师们便立即采取流水作业的方式,在北京饭店和其他协助单位对所有原材料进行粗加工,然后将加工过的原料运送到人民大会堂,厨师们再进行细加工,完成菜品制作。

安排类似宴会很有经验的郑连福,为了此次宴会,对菜品菜式和服务等方面考虑得更加全面周到。例如,外宾不习惯中餐和不会使用筷子时该如何解决,上菜的过程中服务员不小心把汤水洒出来了怎么办等。

训练有素的国宴服务员

为了确保国宴的顺利举办,主管部门从以北京饭店为首的各大饭店,临时抽调优秀的男女服务员和厨师近千人,供郑连福统一调配。这些人都是十分优秀的服务人员,对待工作满腔热情,最重要的是,他们都经过严格的服务训练。为了服务好贵宾,他们要从模拟端盘子动作的托砖块开始练习;对于上酒菜的礼仪,他们也必须通过反复训练熟记于心。这些服务员的平均年龄在19岁左右,在对他们的服务培训中,郑连福对每个人的每一个细节都严格要求,端托盘、站姿、坐姿,这些基本业务技能看似简单,练起来却一点都不轻松。

第一个业务是叠口布花、荷花,把口布叠成几折,分成4片叶子、叠花,基础练好后,又学习用餐巾叠孔雀开屏,孔雀开屏象征着和平。第二个业务是练习托砖,每人每天托着3块砖走直线,手不能抖,不停来回练习,这是基本功。

郑连福还要求现场的服务人员学会耳听八方,注意观察。另外,上菜前要打招呼,小声地报一下菜名,如果客人需要什么东西,递过去之前也要示意。

当时,刚刚建成的人民大会堂,只有厨师29人,服务员200多人,主管部门从北京各大饭店、饭庄调来1000多名服务人员。尽管这1000多人都是各单位的业务骨干,但在这约5000人的宴会上,如何让这么多人顺利协同完成服务工作,谁都没有把握,郑连福的心里更是没底。他觉得在现场指挥,单靠喊肯定不行,如果用扩音器发布指挥命令,也不好办。因为扩音器的声音如果太大,就会干扰宴会,要是声音太小,距离远一点的服务员又听不清,还是起不到作用。一天,马路上的红绿灯给了郑连福一个意想不到的启发。

郑连福按照交通灯的方式,在会场主席台左侧上方安装不同颜色的指示灯,整个会场都能看得到,这样所有的服务人员在宴会开始后,都能按照指示灯的指令行动。当“准备”的黄灯亮起,服务人员必须各就各位,做好一切服务工作的准备;当“行动”的绿灯亮起,每个服务区的人员都按照规定的服务程序,走菜、上菜以及进行其他的服务工作;表示“停止”的红灯一亮,所有在场服务的工作人员,一律原地肃立,停止一切工作。

这个红绿灯统一指挥的方法,简单易行,效果很好,保证了整个宴会过程中的各项服务进行得有条不紊,秩序井然。

盛大的国宴圆满结束

1959年9月30日19时整,毛泽东、周恩来等带领参加晚宴的赫鲁晓夫、胡志明等重要外宾,走进人民大会堂宴会大厅,全场起立,乐队高奏《东方红》乐曲,雷鸣般的掌声经久不息。

这次国宴是人民大会堂建成后,首次向全世界公开亮相。走进宴会大厅,巨大的中华人民共和国国徽和“1949至1959”大字横幅,悬挂在主席台浅棕色的帷幕上。台上鲜花竞放,台下几百张桌子摆放得井然有序,整个宴会大厅洋溢着和平友好的气氛。

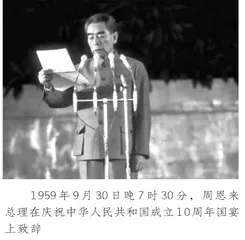

19时30分,庆祝中华人民共和国成立10周年国宴正式开场。升旗仪式结束后,由周恩来总理致辞,他向前来参加中华人民共和国成立10周年庆典的各位来宾表示感谢,对双方真挚的友谊表示肯定。与此同时,身处宴会厅二楼走廊西北角的沈勃,时刻关注着宴会厅顶棚,生怕发生问题打断总理的讲话。5分钟过去了,10分钟过去了,周总理的致辞再有10分钟就圆满结束,沈勃悬着的心也逐渐放了下来。

就在这时,一个不小的动静突然传来,沈勃被吓出一身冷汗,人民大会堂刚建立起来,使用的是气罐,由于一名厨师操作失误,先送气后点火,产生了燃爆,虽然动静不小,但只是一场虚惊,没造成事故。所幸,周总理的发言非常精彩,会场上正响起阵阵热烈的掌声,掩盖了那声巨响,在场宾客并没有注意到这起小事故。

20时许,当周恩来总理和赫鲁晓夫的讲话结束后,毛泽东主席带领与会人员就餐,国宴正式开始。身着白色上衣的男女服务员仪态大方、川流不息地服务在众多的宾客之间,宾客们开始频频举杯,宴会现场一片轻松欢快的气氛。

而此时,郑连福也在紧张地盯着宴会现场,他关注着毛泽东主席以及赫鲁晓夫、胡志明等各国领导人品尝菜品的表情,当看到来宾们对菜品赞不绝口时,他的心里稍稍松了一口气。

22时,这场盛大的庆祝中华人民共和国成立10周年国宴圆满结束,气氛热烈,盛况空前。这次国宴举办得非常成功,许多外国领导人都对金碧辉煌的人民大会堂留下了深刻的印象。在人民大会堂举行的这场国宴,不仅仅是这座气势恢宏、极具象征意义的建筑首次向世界亮相,也是展示新中国10年巨大成就的历史性的一刻。在那个夜晚之后,人民大会堂正式投入使用。文