愿将血泪寄山河

作者: 张敏慧《中国共产党章程》作为党的政治宣言和行为规范,深刻地反映和体现了中国共产党人的初心和使命。百年来,党章虽历经多次修改,但始终镌刻着共产党人崇高的初心和使命。我国至今唯一留存下来的中国共产党第一部党章原件,是由共产党员张人亚和他父亲保存下来的。

1927年大革命失败后,白色恐怖笼罩,党的许多文件资料面临着被搜查和销毁的严重威胁,张人亚为了保护党的重要文件,冒着生命危险,将包括《中国共产党章程》、中文首译本《共产党宣言》等多份珍贵文件秘密带回老家,其父亲以建造衣冠冢为掩护,将文件密封埋藏于墓穴之中达10余年之久,中华人民共和国成立后,这些重要的文件才重新面世。

中共第一部党章的诞生

中国共产党第一部党章是在中共二大上制定的。1922年7月16日,在上海霞飞路以北的英租界南成都路辅德里625号(今老成都北路7弄30号),中国共产党第二次全国代表大会秘密召开,出席这次会议的有12位代表,代表着全国195名中共党员。

由于缺少档案文献,现在能够知道名字的代表只有11位,他们是:中央局委员陈独秀、张国焘、李达,上海的杨明斋,北京的罗章龙,山东的王尽美,湖北的许白昊,湖南的蔡和森,广州的谭平山,中国劳动组合书记部代表李震瀛,中国社会主义青年团临时中央局代表施存统。至于还有一人究竟是谁,现在已无从考证。

制定党章,是中共一大就确定的任务。中共一大决定:会后由一大选出的中共中央第一个领导机关中央局负责起草党章草案,提交中共二大讨论和审议。中共一大后,革命形势的发展迫切要求党制定一个符合当时革命实际的纲领和适应党的组织发展需要的正式党章。从中共一大召开到二大召开的1年时间里,党的组织有所扩大,特别是在吸收中共党员、开展工人群众工作方面,积累了经验,在研究和传播建党理论方面也有新的提高,制定党的章程,是党组织进一步发展的需要。

中共二大担负起创制首部党章的历史重任。中国共产党第二次全国代表大会的起草委员会起草通过了《中国共产党章程》《关于共产党的组织章程决议案》《中国共产党第二次全国代表大会宣言》等9个决议案。

中共二大通过的《中国共产党章程》共有6章29条3000多字。这6章分别规定了党员条件和审批程序、党的组织系统和构成、党的会议和活动方式、党的组织纪律、经费来源、附则等内容。其中规定“凡承认本党宣言及章程并愿忠实为本党服务者”及“凡经中央执行委员会直接承认者,或已经加入第三国际所承认之各国共产党者”,均为本党党员,并对入党的程序作了规定;对中央及地方各级党组织的产生、相互关系、领导的任职以及各级党的会议的召开,作了明确规定;进一步明确了党的组织纪律:全党服从中央、下级服从上级、少数绝对服从多数等。

《关于共产党的组织章程决议案》更多地承担了总纲的职能,第一次明确规定了党的性质,中国共产党“应当是无产阶级中最有革命精神的大群众组织起来为无产阶级的利益而奋斗的政党,为无产阶级做革命运动的急先锋”,“我们既然不是讲学的知识者,也不是空想的革命家,我们便不必到大学校到研究会到图书馆去,我们既然是为无产群众奋斗的政党,我们便要到群众中去,要组成一个大的‘群众党’”。

会后,中共中央把党章、决议等共计10个文件印成小册子发给每位党员。作为当时全国195名中共党员之一的张人亚也拿到了一本。这本小册子就是张人亚后来保留下来的资料之一,现珍藏在中央档案馆。这本铅印小册子,32开,封面盖有收藏章:“张静泉(人亚)同志秘藏。”小册子里面包含有在中共二大上通过的10个文件,最后10多页收录的便是中国共产党第一部党章——《中国共产党章程》,是我国现存的唯一的党章原件。

张人亚悉心保存重要文件

张人亚,原名张静泉,1898年出生于宁波府镇海县霞浦镇,1914年,张人亚到上海法租界老宝盛(恒记)银楼当学徒,生活十分艰苦,组建家庭不久后,妻子因病去世。因为宁波话里“银匠”的发音近似“人亚”,他在参加革命后,便开始使用“张人亚”作为自己的名字。1922年,张人亚加入上海社会主义青年团,之后加入中国共产党,成为当时上海较早的工人党员之一。张人亚最初的革命活动,是利用他在金银业的工作经验和社会关系开展的。

1922年10月,张人亚担任上海金银业工人俱乐部主席,领导了上海金银业工人大罢工,后被国民党通缉。1923年,在上海中共党组织的安排下,张人亚离开了金银业,开始从事党、团工作及机关书报的出版发行工作。1924年,他赴苏联莫斯科东方大学学习,1925年“五卅惨案”后回国。1927年初,张人亚参与创立上海总工会机关报《平民日报》,之后在党组织的安排下,到上海闸北的商务印书馆工人合作社工作,从事工人运动,并承担党、团领导机关出版的书籍和报刊发行工作。张人亚曾担任社会主义青年团上海地委负责人、浦东首任地方党组织领导,后到中共中央机关工作,担任中共中央秘书处内部交通科(以下简称“内交科”)科长。内交科科长又称“内交科主任”,是一个非常重要的工作岗位,在白色恐怖笼罩下的上海,内交科科长的工作就是负责组织和领导中央机关之间的通信交通网。

从事党的报刊发行工作后,张人亚有意识地保留大量进步书刊及党内重要文件,一批中共二大、三大的重要文件,《共产党宣言》首译本发行的两个版本,他都悉心保存下来。

1927年4月,蒋介石发动“四一二”反革命政变,大量共产党员被杀害,中国革命形势急转直下。张人亚的各项工作被迫转入地下,很多党的资料不得不销毁,对于一些特别珍贵的书刊文件,若不销毁的话如何保存、怎么转移,成了张人亚面临的最大难题。

珍贵文件秘藏衣冠冢

张人亚在反复考虑后,做了一个冒险的决定:1927年冬,张人亚带着一个大包裹,秘密回到了自己的老家浙江宁波霞浦镇。他对父亲张爵谦说,自己在上海的住所要搬迁,请父亲将他带回来的书刊、文件妥善保管。交代完毕后,张人亚又趁着夜色离开老家返回上海。

父亲张爵谦知道这批书刊、文件的意义非同一般,他把包裹偷偷拿到自家菜园,藏进草棚里。反复考虑几天后,他对周围邻居说,二儿子张静泉长期在外,音信全无,应该已经不在人世了,于是在家乡的山岗上为张静泉和他的妻子顾玉娥修了一座合葬墓。当时的局势很乱,上海工人在武装起义中牺牲了很多人,“四一二”大屠杀中更有大批工人遇难,加上张静泉已经好几年没回家,乡邻们也对张爵谦所说深信不疑。

合葬墓一侧是衣冠冢,张爵谦用油纸将张人亚带回的书刊、文件仔细包好,藏在衣冠冢的空棺里,墓碑上的名字则是张静泉。张爵谦没有向任何人透露过衣冠冢里的秘密,一个人默默守护着儿子的托付,期盼着儿子再次回来时,能完好无损地把物品交还给他。

这批由张人亚和他父亲冒着生命危险保护下来的革命文献极为宝贵,包括1920年9月印刷出版的《共产党宣言》中文译本、《中国共产党第二次全国代表大会决议案》等在内的国家一级文物16件,另有二级、三级文物共10件,均属珍贵文物。

《中国共产党第二次全国代表大会决议案》文件集,至今仅发现3本,其中两本是复制本,张人亚保存的这本是唯一的原件。中共党章正是由于张人亚的保存才得以完整呈现,填补了后来党史研究的一些空白。在这批保存下来的资料中,1920年由陈望道翻译的《共产党宣言》,目前存世大多严重破损或残缺,张人亚保存下来的两本则基本完好。据上海革命历史纪念馆档案记载,收到这本书的时候,除书的纸张因年久泛黄、发脆外,整本书基本完整,无明显残损。那一座衣冠冢,秘藏了中国共产党历史进程的宝贵财富,这些文献资料后来分别由中央档案馆、国家博物馆和中共一大会址纪念馆珍藏。

一去不复返的烈士

辞别父亲后,张人亚先后在上海、芜湖等地从事党的秘密工作。1929年7月,张人亚调离中共中央秘书处,开始在芜湖等地秘密从事为党中央筹集活动经费的工作。他设法在芜湖公开开办了一家金店,表面上是加工、收购和出售金银饰品,实际上是作为地下联络站和从苏区收集上缴中央经费的中转站,店里的营业收入都上缴中央。

1931年11月7日,中华苏维埃共和国成立,张人亚离开芜湖,前往瑞金。在苏区,张人亚先后出任中华苏维埃共和国中央工农检察委员会委员、中央出版局局长兼印刷局局长。他主持出版、印刷与发行了一大批苏区急需的政治、军事、经济、文教的书籍。繁重的工作致使他积劳成疾。1932年12月23日,张人亚带病从瑞金赴汀州(长汀)检查工作,由于路途遥远且艰险,途中终因旧疾复发,无法救治而殉职。

在张人亚的老家,亲友们对他的踪迹一无所知。张爵谦一直保守衣冠冢里的秘密,中华人民共和国成立后,张爵谦立即在报纸上刊登寻人启事,但是到了1950年还是没有消息。张爵谦估计儿子可能已经牺牲了,自己又进入耄耋之年,便下定决心:儿子托我藏的东西,一定要还给共产党。于是张爵谦打开衣冠冢,将保存多年的文件取了出来,随后让三儿子张静茂将这些书刊、文件连同一张金银业工人俱乐部成立大会的照片,一起带回上海交给党组织。

张静茂到上海后,为了给这件事留个纪念,专门刻了两枚印章:一枚是长方形,刻有“张静泉(人亚)同志秘藏山穴二十余年的书报”字样;另一枚是正方形,刻有“张静泉(人亚)同志秘藏”字样。张静茂将两枚印章都盖在了秘藏多年的书刊、文件上,后来相继捐献给上海工人运动史料委员会、上海革命历史纪念馆筹备处(中共一大会址纪念馆前身)。

这些书刊、文件不仅成为研究中国共产党早期历史的宝贵资料,也让张人亚的名字和事迹被更多人知晓,成为中国革命史上的一段动人篇章。这些文献的回归,是张人亚以及无数和他一样的革命先驱们对理想不懈追求的见证,也是中国共产党光辉历程中不可或缺的一部分。

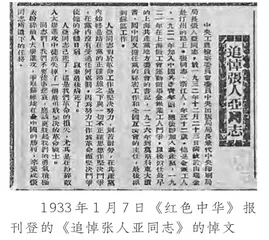

张人亚殉职一事,其亲人一直都不知情,直到2005年,张人亚的亲属们在中共一大会址纪念馆工作人员的帮助下,在上海图书馆找到当年的《红色中华》报,看到《追悼张人亚同志》的悼文,才得知张人亚已经去世的消息。

张人亚的故事,是一段用忠诚和智慧书写的传奇,是对革命信仰的坚守和对责任的担当。这段历史,不仅是关于《中国共产党章程》珍贵原件的保存与传承,更是中国共产党人精神品格的深刻体现。文