李先念与万里长江第一坝

作者: 梅兴无葛洲坝工程是我国在万里长江上建设的第一座大坝,是长江三峡水利枢纽的重要组成部分。李先念为这项耗时18年的重点工程倾注了大量的心血,他力促工程上马,研究解决工程建设中出现的问题,在工程建设的关键时刻,先后4次到葛洲坝视察指导,保证了工程建设顺利进行。他还亲笔为葛洲坝工程题写了“万里长江第一坝”的题词。

参与决策兴建葛洲坝工程

1970年12月,武汉军区、湖北省革命委员会和水利电力部(以下简称“水电部”)联合呈报的《关于长江葛洲坝工程几个技术问题的落实情况》,摆在了中共中央政治局委员、国务院副总理李先念的办公桌上。当时,李先念协助国务院总理周恩来抓经济工作。

李先念(1909—1992)生于湖北,长于湖北,曾长期战斗、工作在湖北,荆楚大地是他永远的眷恋。早在20世纪50年代,中共中央就提出建设三峡工程的设想,1958年春,李先念陪同周恩来实地考察了三峡工程坝址和三峡库区。1969年10月,毛泽东视察武汉,湖北省革委会主任曾思玉、副主任张体学向毛泽东当面陈述,为了缓解荆江洪灾的紧张形势,改善三线供电和川江航运状况,提议修建三峡工程。但是,这一年春,中苏之间发生了边境冲突,毛泽东认为要先准备打仗,于是明确表态目前备战时期不宜作此想。

为了解决当时三线建设日益严重的电力短缺问题,湖北省同水电部、长江流域规划办公室(以下简称“长办”)共同提出设想,将正准备兴建而尚未动工的清江隔河岩水电站项目暂停,把人力、财力、物力调到葛洲坝,修建这个长江干流工程,采用径流发电既可避免战时轰炸带来下游遭淹没的危险,又可争取较短时间加大航运和发电量。根据这个设想,他们于1970年4月底提出《葛洲坝水利枢纽初步设计要点》报告。

5月30日,水电部军管会向国务院业务组呈送《关于停建鄂西清江水电站兴建长江葛洲坝水利枢纽的报告》。次日,李先念、李德生、余秋里听取水电部军管会主任张文碧、副部长钱正英等关于葛洲坝设计方案的汇报。葛洲坝工程位于湖北宜昌市区附近的长江江面上,有葛洲坝、西坝两岛,把长江分为大江、二江和三江,葛洲坝大坝横跨大江、葛洲坝、二江、西坝和三江。该工程是三峡工程的重要组成部分,为三峡工程的航运梯级和反调节水库,可在保证航运安全和通畅的前提下充分发挥发电效益。经过讨论,会议一致同意先不建清江隔河岩水电站,提前兴建葛洲坝工程,李先念特别嘱咐:“要继续工作,要报告总理。”

6月,周恩来听取了关于兴建葛洲坝工程方案的汇报,缜密思考后认为可行。9月,水电部军管会、“长办”初步研究了泥沙淤积、工程规模、枢纽布置等问题后,提出了《长江葛洲坝水利枢纽初步设计报告》。

10月30日,武汉军区、湖北省革委会向中共中央、国务院正式上报《关于长江葛洲坝水利枢纽工程的请示报告》,请求中央将葛洲坝工程列入“四五”计划。同日,周恩来主持国务院会议,讨论兴建葛洲坝工程问题,李先念等国务院业务组成员以及有关部委的主要负责人参加了会议。在讨论中,李先念赞成兴建葛洲坝工程,认为这项工程可为将来兴建三峡工程积累经验,在科学技术、人才队伍、施工经验和资金筹措等方面,为三峡工程作实战准备。11月,中央政治局会议经过讨论,原则批准兴建葛洲坝工程,责成湖北省、水电部做好水工试验和研究,并提供一份可靠的水坝工程资料。

12月1日,国务院业务组听取葛洲坝工程设计和准备情况的汇报。李先念、李德生听取有关枢纽工程布置、主要技术总量和施工急需解决事宜的汇报。根据这次会议的要求,武汉军区、湖北省革委会、水电部联合递交《关于长江葛洲坝工程几个技术问题的落实情况》的报告。

12月16日,周恩来主持国务院会议,李先念等国务院业务组有关成员、有关部委负责人出席会议,听取葛洲坝工程设计的汇报。会议同意兴建葛洲坝工程,并起草了《中共中央关于兴建宜昌长江葛洲坝水利枢纽工程的批复(送审稿)》,呈毛泽东审批。周恩来在给毛泽东的附信中写道:“我和国务院业务组(先念、登奎、德生均参加)与曾思玉、张体学、林一山等同志和水电部负责人经过多次研究和讨论,认为在‘四五’计划中兴建葛洲坝水利工程是可行的。”12月26日,毛泽东在他77岁生日这一天对兴建葛洲坝水利枢纽工程作出批示:“赞成兴建此坝。现在文件设想是一回事。兴建过程中将要遇到一些现在想不到的困难问题,那又是一回事。那时,要准备修改设计。”

随即,中共中央发出《中共中央关于兴建宜昌长江葛洲坝水利枢纽工程的批复》,批准兴建这一工程,批复文件指出:“修建葛洲坝水利枢纽,是有计划、有步骤地实现毛泽东主席‘高峡出平湖’伟大理想的实战准备。”

解决工程建设中的突出问题

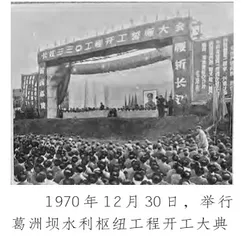

1970年12月30日,10万军民举行葛洲坝水利枢纽工程开工大典。为纪念1958年3月30日毛泽东乘“江峡”号客轮视察三峡,葛洲坝水利枢纽工程被命名为“三三〇工程”。

葛洲坝工程上马后,李先念一直关注工程的进展。该工程原来的设计方案是把葛洲坝工程作为三峡工程的一个组成部分,先建三峡工程,后建葛洲坝工程,而现在先建葛洲坝工程,难度自然就增加了:一是没有三峡大坝调节洪水,葛洲坝工程设计泄洪流量会大大增加;二是发电装机容量比原设计加大;三是施工导流、截流复杂性增加,施工围堰的工作量增加;四是航道情况不一样,船闸适应能力需要增强。此外,存在的问题还有:葛洲坝地质条件较差,勘测、试验研究的工作深度远远不够,地基处理难度相当大。

葛洲坝工程施工队伍和设计人员来自各个单位,按军队建制,采用“大会战”的方式,是在“万人设计、万人审计”,“边勘测、边设计、边施工”的情况下开工的。情况变了,却还套用原来的设计,导致两大主要问题产生:一是交通部门提出,修建葛洲坝工程后,长江航运将要中断,这也是当时争论的焦点。二是葛洲坝混凝土浇筑质量很差,存在严重的质量安全问题。许多图纸无人签名负责,开工前对葛洲坝的建设条件如泥沙淤积、通航水流条件、地质情况等未弄清楚,以致当时的初设报告初稿和补充设计简要报告都没有达到设计深度。抢工期又导致坝体出现裂纹、麻面、“蜂窝”、“狗洞”现象,隐患问题严重。

葛洲坝工程建设中的突出问题反映到了国务院。1971年4月28日,国务院业务组听取葛洲坝枢纽布置方案汇报,李先念根据20多年的治水经验,重点强调长江航运的重要性:“发电、航运必须兼顾。发电比较固定了,航运要发展。不能按目前长航进川量和地方一百三十万吨作为考虑运量的根据。”他明确反对“在保证发电的前提下,争取把航运搞好一些”的意见,严肃指出:“宁肯少发十万千瓦电,也要保证通航。航运解决不了,不能补救。”

水利专家对设计方案分歧很大,意见相左,争论激烈,相持不下,李先念鼓励大家在设计方案上各抒己见,畅所欲言,讲究科学。根据李先念的要求,参加葛洲坝设计方案讨论的各有关部门负责人和水电专家集中20多天时间,对设计方案进行深入细致的讨论,广泛征求各方面的意见,同时又派人到工地发动群众,结合模型试验,反复讨论,形成了《关于葛洲坝枢纽布置修改方案的报告》。

6月23日,周恩来主持会议,国务院业务组成员及有关部委负责人一起讨论修改方案报告。在此期间,李先念对解决葛洲坝施工所需设备、工程施工、设备研制等问题都作了批示,让有关部门负责妥善办理。此次汇报会后,根据国务院的指示,武汉军区、湖北省革委会和国务院六部委召开了有340多人参加的初步设计现场审查会议,并将审查情况写成报告递交给国务院。李先念十分关注这次会议,每期简报都仔细阅读,看了会议报告后,立即让工作人员送给国家计委、国务院办公厅和国家科委,让他们研究会议提出的问题。

1972年春,国务院对葛洲坝工程再次进行审查。4月19日,李先念主持会议,和国务院业务组成员及六部委的负责人一起听取张体学汇报葛洲坝工程建设情况。李先念特别强调必须确保工程质量,不要再重犯错误。之后,国务院派出由国家建委、交通部、一机部、农林部、水电部等有关负责人组成联合调查组,和湖北省有关部门一起研究葛洲坝存在的问题和解决措施。

11月8日、9日,周恩来抱病与李先念听取葛洲坝工程汇报。周恩来指出,毛泽东主席在批示中写了“赞成兴建此坝”,又写了“要准备修改设计”,现在是“修改设计”的时候了。由于设计方案和施工质量都存在很多问题,国务院决定葛洲坝主体工程暂停施工,修改设计,由“长办”主任林一山负责,张体学、钱正英和王英先(水电部)、马耀骥(交通部)、沈鸿(一机部)、谢北一(国家建委)、袁宝华(国家计委)、廉荣禄(葛洲坝工程指挥部)等组成葛洲坝工程技术委员会,直接对国务院负责。修改设计工作由“长办”负责,两年内完成,三三〇工程指挥部撤销,成立三三〇工程局。

很快,葛洲坝工程技术委员会就上报了《关于修改葛洲坝工程设计问题的报告》。11月21日,周恩来、李先念等听取葛洲坝工程技术委员会的汇报,果断地作出决定:葛洲坝工程立即停工,重新设计,在设计批准后才能复工。国务院在《关于当前葛洲坝工程建设中存在的问题和采取措施的报告》中指出:“葛洲坝工程的最大错误,是性子急了,没有搞好科研、设计,就仓促上马,盲目施工。同时工程质量粗糙,有的必须炸掉重建,造成了很大浪费。这种情况不能再继续下去了,应当把工程暂停下来,集中力量,抓紧进行科研和设计工作,认真总结经验,整顿施工队伍,做好下一步施工准备。”

葛洲坝工程技术委员会的成立,结束了施工设计由个别领导作决定的局面,也结束了“三边”(边勘测、边设计、边施工)现象。从此,工程有了一个强有力的、具有权威性的领导机构。李先念在与葛洲坝工程技术委员会成员谈话时指出:“葛洲坝问题,总理已于21日开会决定工程暂时停止,待设计基本定下来后再开始。这样大的且无经验的工程边勘测、边设计、边施工是不行的。”

支持借鉴国外经验修改设计

葛洲坝工程修改设计的任务交给了“长办”。1973年春,葛洲坝工程技术委员会第二次扩大会议在北京饭店召开,讨论通过了由“长办”起草的修改初步设计的工作大纲。

通航问题是修改葛洲坝工程设计中的一个焦点、难点问题。李先念多次强调,葛洲坝工程如果碍航,就是修好了也要把它炸掉。一些长期在长江航行的轮船船长担心,葛洲坝工程建成后,船闸碍航,影响长江通航能力。当时大运河上做了一些船闸,但这些船闸规模很小,不能成为船闸不碍航的依据。交通部门提出,葛洲坝船闸最大水位差达到27米水头,唯一具有参考价值的是有30米水头的美国田纳西河上的新威尔森船闸,由此提出组团到美国考察船闸的要求。但当时派考察团去尚未正式建立外交关系的美国,存在一定难度,李先念提出请周恩来总理出面协调。

1973年2月,美国国务卿基辛格来华访问,周恩来在会见他时提出,为解决葛洲坝工程船闸建设技术问题,中国希望派一个考察团对美国河流大坝和船闸进行全面考察,对外称中国水利工程考察团。基辛格当即表示同意和支持。

这是中华人民共和国成立后向美国派出的第一个水利考察团,李先念非常重视,亲自审定考察团名单,成员由水电部、交通部、一机部、外交部、“长办”5个部门和单位共10人组成。团长为中国航运专家、华东水利学院革委会副主任严恺,负责全面工作;副团长为“长办”副总工程师魏廷琤,负责业务;外交部美大司澳美新处处长屠国维任秘书,负责外事。李先念指示有关部门拨出一笔外汇,以保证考察团的出国需求。

考察团在美国历时8个星期,跑了13个州,考察了已建和在建的26座大坝和船闸,以及设计科研单位、大学、工厂、实验室。在考察中他们了解到,从俄亥俄河整治开始,美国修建船闸已经有近百年的历史,是其改善内河航运最主要的办法,而且非常安全,不会造成客货运量降低,更不会造成河流断航,是非常有效的改善天然河道航运的重大措施。考察团还通过中国驻美联络处给基辛格做工作,美方慷慨提供了一套田纳西河上尼卡加克工程改建的船闸完整设计图纸,通过海运寄到中国。在重点考察船闸的同时,考察团还对美国的20多座水坝、电站及航道等进行了实地考察。