长征中红军如何解决穿衣问题

作者: 周铁钧长征,堪称世界军事史上的奇迹。在迢迢征途上,英勇的工农红军与强敌共进行了600多次战斗,攻克700多座县城,跨过14个省,翻越18座高(雪)山,强渡24条大河,穿过草地,翻过雪山。在自然条件万分恶劣、生活必需品极度匮乏的情况下,部队失去了后方依托,补给中断,就连红军战士们的穿衣问题也成了难题,但红军以超常的智慧、毅力和坚忍,通过多条渠道、采取各种办法,以艰苦的努力、巨大的付出,解决、克服穿衣困难,在风寒雨雪中迂回转战,纵横万里,赢得长征的最后胜利。

一

1928年4月,毛泽东、朱德率领的起义部队会师井冈山。当时,南昌起义队伍身着北伐军的制式军装,而秋收起义的工农义勇军都是贫苦百姓的穿着。后来,红色根据地虽不断扩大,革命政权日益巩固,但红军长时间处于战争环境,根据地经济困难、物资匮乏,部队的军装问题一直没有得到解决。

1929年3月14日,毛泽东、朱德、陈毅率领的红四军消灭了闽西军阀郭凤鸣盘踞在长汀县的一个旅,占领了长汀县城,打了进入福建后的第一个大胜仗。随后,红四军在长汀整编,全军整编为3个纵队,英勇顽强的红军虽战功彪炳,但将士们的着装却五花八门:工人、农民的土布粗衣,打土豪收缴的长袍、马褂,闽、赣、湘等军阀队伍的旧军装……毛泽东感慨地说:“部队是‘焕然’了,但还没有‘一新’啊!”

当时,红四军接收了闽西军阀建在长汀县的被服厂,有12台缝纫机和一批布匹、棉花等。军部决定利用这些设备、物资制作服装,让人民子弟兵穿上自己的军服。

军部将设计军装的任务交给了多才多艺的赵品三。他参考苏联军服和中山装的样式,设计出富有革命队伍特点的军装:八角形的军帽,帽中央缝布质红五星帽徽;上衣为中山装式,领口缀红领章;军裤紧腰松腿,便于打绑腿。当时逢列宁逝世5周年,为了纪念这位伟大的革命导师,赵品三特意在红领章四周绣上黑边,在征得毛泽东、朱德、陈毅等军部领导人同意后,以此确定了军装样式。

军装制作由红四军军部副官长杨至成具体负责。他刚刚接受任务就发现,收缴的都是白布,要制衣就需要染色,但当地既没有印染厂也没有染料,他就把召集来的40多位裁剪师、缝纫工集合到一起商讨办法,最后采取把草木灰水熬浓煮布的办法,把白布全都染成了深灰色。

军衣上的纽扣也是一大难题,当时市面上无法买到那么多数量的纽扣,杨至成依然靠群体智慧想出办法:将竹条锯方磨圆,包上裁剪余下的边角布料,将其钉上衣襟,就成了结实美观的竹纽扣。

由于时间紧、数量多,加之人手少、机器不够用等因素,服装厂里夜夜灯火通明,40多名裁剪、缝纫师傅分3班倒,用12台缝纫机不分昼夜地赶制。同时,杨至成还找到县城内外的20多家服装店掌柜,委托他们协助加工军服。经过10多天的努力,4000多套崭新的军装全部发放到部队官兵手中,人民军队首次实现了统一着装。

换上新军装后,红军战士在长汀县城南寨广场举行阅兵典礼,以整齐的队列、威武的军容,接受军部领导的检阅。不过,这款军装只是在红四军范围内进行了初步的统一。

后来,红军各部队也陆续统一着装,样式虽然基本相同,但因布料来源不一,颜色各异,例如,红一方面军为灰色,红四方面军为青黑色,红九师为蓝色,红八师则是青色,完全不变的是红五星帽徽,战士们珍视它如同自己的生命,有同志壮烈牺牲了,战友会将红五星军帽摆放在他的墓前;更换军帽了,战士会把旧军帽上的红五星拆下,装进贴身的口袋里。这颗红五星,不仅象征着红军的身份,也代表着工农子弟兵的初心与使命,它引领着革命军人为民族解放奋斗的方向,熔铸出红军战士们如磐的信念和忠诚,凝聚了无数英烈的铁血军魂。

二

红军的军装,无论是服饰的设计,还是布料的选择,都突出了中国工农红军的特色,五角星帽徽、红领章等成为红军的重要标识,红军就是身穿这样的军装进行长征。

长征出发后,红军遭到国民党重兵的围追堵截,大小战斗不断,大部分战士的衣服在战火硝烟、摸爬滚打中严重破损,但迢迢征途上失去了补给,红军的服装供应面临极大困难。

1934年10月9日,红军总政治部发出《关于准备长途行军与战斗的政治指令》,指令强调,“注意补充衣服,调剂被单与改良给养、卫生工作……”“政委与政治机关必须加强对供给、卫生部门工作的直接监督与检查,保证武器、弹药、衣服、行军锅、米袋、草鞋等物资材料的必要补充与适当的分配和调剂”。

1935年1月,中央红军攻占遵义后,没收了贵州省主席王家烈囤积的大批粮食、布匹、棉花等物资。随后,红一军团保卫局局长罗瑞卿、红二师五团团长吴高群分别率领部队夺取了国民党黔军首领侯之担、杨冠群等在遵义周边蟠龙洞、仙女洞建造的仓库,缴获了库中的枪弹、粮食、布匹等。

为落实红军总政治部的政治指令,红军在遵义休整的10多天里,利用缴获的物资,组织城内几家服装厂日夜开工,为战士们每人赶制出一套新军装。为让军装得到接续供给,红军在长征途中还临时创办被服厂或组织服装制作,例如,在大庸(今张家界市)建立了120多人的服装缝纫连;在巴中的卧龙寨办起了服装厂,工人们手工为部队缝制服装;在大定县(现大方县),在当地苏维埃政府配合下,组织100多名精于缝纫的妇女用短短3天时间就制做出1000多件军衣和百余条棉被。

为解决衣着紧缺问题,许多红军战士学会了自己动手制作衣物。红军前敌总指挥徐向前在回忆录中写道,指战员普遍会打草鞋,有的还学会了剪皮衣服,撕羊毛,捻毛线,织毛衣、毛袜子。懋功会师时,红四方面军送来的慰问品就有战士自己做的衣服500件,草鞋1400双,毛袜500双,袜底200双。

当时,红军获取军服和棉布的来源主要为战场缴获、打土豪没收、群众支援、在地方购买等。看似补充的渠道很多,但随着部队逐渐摆脱了敌人追截,战斗越来越少,几乎没有缴获到物品。到了人烟稀少地区,基本没有土豪,群众援助也极为有限,更找不到售卖衣物、布匹的商铺。

红一师一团团长杨得志晚年回忆道:“我们这支队伍,经过长途跋涉,连续作战,由于脱离了根据地,得不到补给,不少人身着夹衣,打赤脚穿着草鞋。一个班十几名战士,所穿衣服竟有七八种颜色和式样。有的同志甚至把未经剪裁的棉布捆缠在身上,像原始人那样,也有人披着用细麻绳串在一块的狗皮、羊皮,护着连衬衣也没有的前胸后背。”

红军总政治部宣传部部长陆定一在《榜罗镇》一文中说:“二纵队的同志们……许多还穿着从藏民区域里带来的‘氆氇’做的衣服,这种布是藏民用羊毛织成的,不软熟,很粗,有白色的,有赭黄色的,有青灰色的,做成军装和大衣。纽扣是用布包着铜元做成的……还有些同志穿着用羊毛缝在布里的‘棉衣’,脚上穿着用一块牛皮裁成的‘草鞋’,这些都是经过藏民区域的纪念品。”

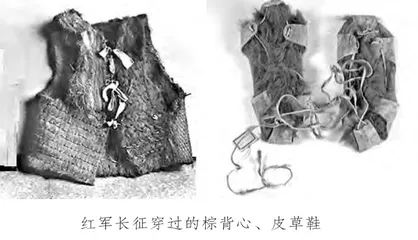

红四军军长许世友回忆说:“时已隆冬,冰雪霏霏,使高原气候更加酷寒。由于我们衣单身寒,当地又不产棉花,同志们只好上山割棕做成蓑衣穿在身上御寒,或把未经硝制的牛羊皮剪剪缝缝当背心。”

中央红军长征抵达川贵交界的西康地区时,天气开始变冷,红军战士还是身穿单衣,有的甚至只有短裤,脚上的草鞋已破烂不堪。要翻越雪山,穿单衣尚可前行,但如果没有保暖的鞋子,脚被冻坏将无法行军。妇女独立团团长张琴秋派人想方设法买来牛皮、羊皮等,剪几块给没有鞋子的战士,用细绳加棕树皮捆在脚上当鞋穿,妇女运输连连长王泽南编歌谣唱道:“裹脚要用皮和棕,包得不紧又不松,坚定信念到山顶,革命道路不能停。”许多红军就是脚上包着“皮和棕”,翻过了险恶的雪山。

三

衣服和各类生活物品的极度缺乏让红军战士都盼望打一次歼灭战,攻克一座县城,缴获战利品,补充急需。1935年10月,红军在六盘山地区发动青石嘴战役,歼敌200多人,缴获大量枪弹、军服等物资,为部队暂时缓解了困难。中央红军抵达吴起镇时,虽是10月中旬,但大西北的气候已十分寒冷,红军战士们仍衣着单薄,且敌军正从四面合围,情况万分危急。毛泽东、彭德怀等红军领导人认真分析了敌我形势,决定采取“阻击援兵、诱敌深入”的战术,发起直罗镇战役,一举歼敌一个师又一个团,缴获大量军用物资,解决了红军缺吃少穿的燃眉之急。

在长征亲历者集体撰写的《红军长征记》中,记述了红军缴获敌人服装、布匹、棉花的许多战果。艾平(张爱萍)在《占领古陂圩》中记载:“敌人溃退了,所有堆成山样的夹军衣、棉布、弹药都被我们夺得了。”彭雪枫在《娄山关前后》中说:“二郎滩的背水战……满山遍野的背包、衣服、手榴弹、军用品,以及敌人死者伤者身上的枪支、子弹,今天统统换了主人。”邓华在《北盘江》中记述:“我们占领长寨之后,军委的战略方针是迅速渡过北盘江向云南前进,第一天便占领了紫云……群众很好,满街都插了红旗,欢迎红军,都打开了铺门做生意,敌人做了二百套军衣未拿走,缝工也报告了我们,我们除了厚给工人工资外,不客气地打了一个收条。”

1934年10月,红军总政治部颁发《关于没收捐款暂行细则》,规定打土豪没收的各种财物,必须集中到团级以上供给处,再统一分配给各部队和当地贫苦群众。

1935年3月,红四方面军控制了嘉陵江与涪江之间的广大地区,组织、领导广大贫苦群众打土豪、分浮财,没收了大量衣物、布匹、棉花等,红军除了留一部分补充军需外,大部分都分给了贫困百姓。黔西县贫苦农民夏精才穿着破旧的衣裤参加红军时,部队当时没有军装,只发给他一顶军帽,后有一次打土豪,红军收缴了许多衣服,他分得一条绸缎棉裤。夏精才回忆说:“这条棉裤十分结实、暖和。夏天我把棉花掏出来,就是单裤,冬天再把棉花缝进去,就这样我一直穿到了陕北。”老红军袁林在《征途漫漫:我的红军生涯》一文中回忆说:“在黎平城打土豪时,我分得一件黑色双层女旗袍,向老百姓借了剪刀、针线,剪呀,缝呀,忙了一整天,改制成一件对襟上衣。衣服里层有黑色短绒,穿在身上比较暖和,只是衣服下摆裁得过长了些,走路时摇摇晃晃的,这可就成了大家的一路上说笑的话题。”

红军总政治部干事肖锋在《长征日记》中记载,1934年10月到1935年5月,共打土豪没收财产21例。如1934年11月20日,没收15家土豪的财物,筹款3万多块,筹衣、被1200多件,粮食、绸缎很多。

长征途中,红军经常沿路购买各种物品,尤其是经过较大集镇或商贸繁荣地区,供给部门就尽可能筹集钱款购买军需物资。红九军团参谋处的林伟在《一位老红军的长征日记》中写道:“中央红军途经黔东南各集市时,供应部几乎将所有粮食、布匹、药品、洋油等购买一空。战士们买的东西也很多,如胶底鞋子、燃火的麻秆和竹片等。”

红二方面军供给部会计科科长范子瑜回忆道,红军每到一地,一打开城市,后勤机关首先是收买蓝布、灰布、红布做衣服、帽子和领章、帽徽。花布也要买,留着打草鞋。那时的许多草鞋都是布打的,既结实又柔软,战士们每人脚上穿一双,还背上一两双。

四

红军过雪山前夕,部队急需棉衣。当地虽没有布料和棉花,但盛产羊毛,部队就派人挨家挨户去购买,没几天就收来1000多斤羊毛。上级把捻毛线、织毛衣的任务交给妇女运输连。女兵们白日行军,晚上用手搓毛线,累得筋疲力尽,一晚也只搓出1斤多。后来,军中的能工巧匠为她们做出纺车,一人一天可纺出20多斤,10多天后,羊毛全纺成了毛线。女兵们互教互帮,都学会了织毛衣,许多男兵也跟着学,到了宿营地休整时,也像模像样地织起来。翻雪山时,许多战士都穿上了厚毛衣抵御严寒。

红军过草地时,衣物匮乏是造成非战斗减员的重要原因。松潘草地气候变化无常,昼夜温差大,对于战士们来说,能有一条破烂不堪的毯子或油布披在身上都是一种奢望,很多战士在睡梦中被冻死。杨定华在《雪山草地行军记》中写道,衣服方面:我们由江西出发时发了两套衣服,到贵州遵义补发了一套,到此时已快到十个月了,所以有完整衣服穿的人很少。气候奇寒,有些人穿着各种野兽皮,如羊皮、驼皮,真是五光十色,还有些人则将羊毛放入布的毡子里,随便披在身上,还有不少的人既无军帽,又无斗笠、雨伞,任风吹雨打太阳晒。

尽管红军自己的衣物十分紧张,但每到一个新的地方,尤其是进入民族地区,也要拿出为数不多的衣服、被褥等作为见面礼,送给当地的穷苦百姓,以密切军民关系,表达鱼水情谊。据《长征中的中华苏维埃国家银行》一文记载:“黎平休整时,红军开展‘向群众捐献一件礼物’的活动,毛泽民同志立即带头响应,他捐献了一件夹衣……国家银行的其他同志也纷纷向群众捐献了鞋子、袜子、毛巾、帽子、衣服、裤子等东西。”

老红军戴镜元在《难忘的岁月》一文中说:“黎平老百姓绝大部分是苗族,红军总政治部号召,每个同志送一件物品给苗族兄弟,作为我们第一次到贵州送给苗族兄弟的礼物。大家都争先恐后地拿出自己穿用的衣服、毛巾等物送给他们。他们得到了这些礼物时,眼睛里都放射出感激的光芒。”

长征途中,部队在表彰荣立功勋的人员时,还把服装作为奖品颁发给战斗英雄,足见当时衣服的珍贵。1935年1月15日出版的《红星》报刊发报道:“军委奖励乌江战斗中的红四团英雄们,除三连连长毛正华得红星奖章一枚外,其余每人均奖军衣一套。”《杨成武回忆录》中也有记载:“军委为了表彰我们四团,除了颁发一面奖旗外,还给二十二个首先过桥的突击队队员,以及我们团长、政委发了奖,给我们每人发了一套印有‘中革军委奖’字样的列宁服,一支钢笔,一个日记本,这在那时确实是最高的奖赏了。”

长征路上,红军尽管采取种种措施,但穿衣问题始终没有得到彻底解决,战士们不得不将一切可御寒的东西都穿在身上,许多人冻伤甚至牺牲,但红军依靠坚定的理想信念和坚强的革命意志,战胜疾风骤雨、寒霜飞雪的恶劣环境,走完了举世无双的万里征途,谱写出一卷伟大的英雄史诗,铸就了一座高耸时代的铁血丰碑。文