黄大年:以身许国 叩开地球之门

作者: 宋文明 邵红能他是享誉世界的地球物理学家,他让中国地球物理勘探正式进入“深地时代”;他带领团队创造了多项“中国第一”,为中国“巡天探地潜海”填补多项技术空白,为深地资源探测和国防安全建设作出了突出贡献;他荣获全国优秀教师、“时代楷模”、最美奋斗者、全国优秀共产党员等称号,以及2017年度全国教书育人楷模特别奖、第六届全国道德模范敬业奉献类奖等奖项。他,就是黄大年。2018年3月,国际知名战略科学家、著名地球物理学家、国家“千人计划”专家黄大年当选感动中国2017年度人物,2018年4月被评为“逝世的十位国家脊梁”之一,2019年9月获“最美奋斗者”个人称号。

勤学苦读,立志报效祖国

黄大年,1958年8月28日出生于广西壮族自治区南宁市一个知识分子家庭,父母都是广西地质学校的教师。黄大年幼时,母亲想方设法从图书馆找来各种书籍资料,父亲把他抱在膝上,一本一本读给他听。在父母的培养下,黄大年对地质学产生浓厚的兴趣,这成为他日后为科研奔波一生的不竭动力。黄大年的父母是老一代中国知识分子的典型代表,在伴随新中国成长的艰辛奋斗中,他们隐忍克己、朴实包容,只讲奉献、不图回报,对祖国自始至终表现出忠诚与责任。父母的一言一行,对黄大年的成长和思想产生了深刻影响。

1966年,8岁的黄大年随父母来到桂东南的一个小山村。黄大年的小学、初中分别就读于西江农场小学(现贵港市达开实验小学)、罗城县(今罗城仫佬族自治县)五七中学。罗城县五七中学是一所工农兵学校,虽然教学环境封闭,但学习生活井井有条,黄大年在这里学会了自律和独立。黄大年从小就对科学知识有着深切的渴望,1973年,他随父母辗转来到广西贵县(今贵港市),以优异的成绩进入附城高中(现贵港市港北区高级中学),开始了寄读生活。

高中毕业后,17岁的黄大年到广西第六地质队工作,由于他反应机敏,学习成绩优秀,成为一名航空物探操作员,这是他首次接触航空地球物理。物探操作员的工作十分危险,有一次飞机出故障,带走了黄大年的一位同事,也令黄大年的额头受伤留下伤疤,但这次事故一点也没有浇灭他对地质领域的好奇与热爱。1977年,我国恢复高考。黄大年得知这个喜讯时,距离开考仅剩3个月的时间,他开始拼命读书、复习。那时,黄大年工作、复习两不误,白天翻山越岭忙勘探,晚上点灯熬夜拼高考,终于以优异的成绩脱颖而出,以超出录取分数80分的成绩考入长春地质学院(现吉林大学地球探测科学与技术学院)应用地球物理系,这是中华人民共和国第一所地质专科学校。1978年,黄大年成为恢复高考后的第一批大学生,从西南边陲的广西来到东北长春。他几乎每天都泡在学校的阅览室里,如饥似渴地吸收知识,想把失去的光阴夺回来。

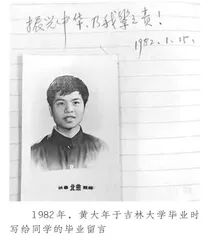

1982年,成绩优异的黄大年毕业后留校任教。随后,他通过努力,考取了硕士并晋升为副教授。1992年,黄大年凭借“中英友好奖学金计划”资助,前往英国利兹大学攻读地球物理学博士学位。1996年黄大年在英国获得博士学位后,回到母校。此时,国外同行在航空地球物理方面的研究日新月异,黄大年唯恐落下追赶的脚步,第二年,经单位同意,他又前往英国,从事探测深水油气和水下隐伏目标的研究,成为当时研究该领域的少数中国人之一。2009年底,为响应国家海外高层次人才归国的号召,黄大年放弃国外优越的工作生活条件,毅然回国出任吉林大学地球探测科学与技术学院全职教授、博士生导师。

顽强攻关,目光高远的科学家

地球深部隐藏着多少秘密,是人类一直以来不断探索研究的重大课题,这不仅是科研人员的梦想,也是一个国家的战略需求,2009年,由我国国土资源部组织实施的一项地球深部探测计划就是想要找到开启“地球之门”的钥匙。这个计划是我国历史上实施的规模最大的地球深部探测计划,是赶超世界科技先进水平的重大战略计划。这一计划,给黄大年提供了无限宽广的舞台。作为计划的重要部分,探测技术装备从军事工程、国防安全到能源资源探测开发,都是必需的利器,曾在国外生活多年的黄大年深知这类装备对国家发展的重要性,也深知国外严控这类装备对华出口的情况。于是,黄大年带领科研团队迅速开展工作,顽强攻关。

黄大年是一个目光高远的科学家,在科研上始终是被追赶者,他的梦想是把地球变成透明的。作为享誉海内外的卓越科学家,黄大年关注的不仅仅是当下的科研,而是祖国未来30年、50年在航空地球物理领域要达到的目标:巡天探地潜海,向深地深海深空进军。

黄大年以吉林大学为中心,组织全国400多位来自各高校和科研院所的优秀科技人员,开展“高精度航空重力测量技术”和“深部探测关键仪器装备研制与实验”两个重大项目攻关研究。通俗地讲,前者就像在飞机、舰船、卫星等移动平台安装上“千里眼”,能看穿地下深埋的矿藏和潜伏的目标;后者就是自主研发给地球做CT和核磁共振的仪器装备,让地下2000米甚至更深的区域都变得“透明”。

黄大年深知,中国人要想叩开“地球之门”,必须靠自力更生。他作为第九分项“深部探测关键仪器装备研制与实验”的首席科学家,开启艰难的攻关研究。在黄大年科研团队的努力下,中国的超高精密机械和电子技术、纳米和微电机技术、高温和低温超导原理技术、冷原子干涉原理技术、光纤技术和惯性技术等多项关键技术进步显著,快速移动平台探测技术装备研发也首次攻克瓶颈,突破了国外的技术封锁。

而今,“地壳一号”万米科学钻机一举创下地下6000米钻探的亚洲纪录,“重载荷智能化物探专用无人直升机研制”项目组织研发和集成智能化无人机搭载平台及相关减震稳定平台,攻克多项核心技术;航空重力梯度仪的数据获取的能力和精度,与国际的研发速度相比至少缩短了10年……这些都与黄大年的努力分不开。

“拼命三郎”黄大年把时间都留给了工作,他因病去世前几个月的时间表是这样的:2016年11月28日晚,在北京飞往成都途中,因腹部痉挛昏迷,到成都简单治疗后,又出现在第二天的会场上;12月4日,在长春做完身体检查后,赶往北京;12月8日,他被医生强制住院,住院第二天他立刻分批次召集学生来病房上课,安排工作;住院第三天,他给校领导发短信说,“争取两周内重返岗位,治疗期间不会影响工作”。

12月14日,黄大年因胆管癌导致病情危急,被推进手术室,手术虽然很顺利,但仅仅过了10多天,他就出现发烧,情况很不乐观。2017年1月8日,黄大年做完手术还不到25天,就出现病情恶化,导致医治无效去世,享年58岁。

乐于奉献,夜空中最耀眼的星

“对我而言,我从未和祖国分开过,只要祖国需要,我必全力以赴。”黄大年接受采访时平静地说。他是一个至诚无私的爱国者,时刻惦记着养育他成长的这片土地,他的脉搏时刻和祖国一起跳动,祖国是他最深的眷恋。2008年12月,中国决定实施“千人计划”,旨在引进海外高层次人才回国工作或以适当的方式为国服务。2009年12月24日,黄大年回到长春,回到了母校吉林大学,签约成为地球探测科学与技术学院教授,并开始了他从零起步、为国自研的生涯。他不仅想追回中国技术落后的30年,还要实现弯道超车,使我国跻身地质技术强国的行列。由于他的回国,使我国地球深部探测事业仅仅用了几年时间,就走完了发达国家20年的道路。由他主持研发的许多科研成果都处于世界领先地位,多数产品已应用于多家石油公司,他也成了航空地球物理研究领域享誉世界的科学家,成为该领域研究的被追赶者。

黄大年不计个人名利,只想把自己掌握的国际最前沿科技成果和经验全部奉献给祖国,他在国内外学术领域和海外归国人才中享有很高的声誉,受到科研人员和学生的爱戴,得到各级组织的充分肯定。作为一名在国内、国际都具有影响力的科学家,黄大年却常说,自己最看重的身份是一名教师。2009年秋,黄大年为吉林大学地球探测科学与技术学院新生做了一场生动的报告,他运用对比方法讲述了国内外地球物理的发展状况,为学生们描绘出一幅催人奋进的发展蓝图,改变了许多学生对这一学科的认识。黄大年激励学生们要树立远大理想和家国抱负,不要只以做国内的佼佼者为目标,真正的对手在发达国家的一流大学;他告诫学生多读国际专业文章,安排他们参加国际会议,鼓励他们出国开阔视野,做“出得去,回得来”的科学家。

从2009年至2016年底,黄大年带领400多人的科研团队在航空地球物理领域取得一系列卓越成就,他为党和国家的教育、科研事业奋斗至生命最后一刻。

2017年5月24日,中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平对黄大年的先进事迹作出重要指示,高度评价他的突出贡献和崇高精神,发出了向黄大年同志学习的号召。2017年5月26日,中共中央宣传部向全社会公开宣传发布“践行社会主义核心价值观的优秀知识分子”黄大年的先进事迹。2017年7月,教育部为深入贯彻落实习近平总书记对黄大年同志先进事迹重要指示精神,引导广大教师持续向黄大年同志学习,启动“全国高校黄大年式教师团队”创建活动。 2018年1月,吉林大学地球探测与信息技术教师团队等团队被审核认定为首批“全国高校黄大年式教师团队”。而今,全国高校“黄大年式”教师团队创建工作有力引领带动了各地各校在教育教学中协同育人、培养全面发展的时代新人,在科研工作中集智攻关、破解“卡脖子”难题,在团队建设上突出老中青“传帮带”、打造接续奋斗的人才梯队,已成为教师队伍建设的品牌工程。

科学的星空中,一颗璀璨的明星悄然陨落。中国长春、吉林大学、地质宫,同事们再也寻不到那熟悉的身影,学生们再也听不到那和风细雨的教诲。但黄大年已成为中国知识分子的楷模,成为460万名留学生的楷模,他的精神感染、激励和鼓舞的绝不仅仅是一个团队、几届学生、一所学校,而将是一个领域、一批批学子、一代代人。有人说,黄大年精神化作了繁星,一颗星星不足以驱散黑暗,但是无数颗星星一定可以照亮夜空。文