《黄河大合唱》唱出中华民族最强音

作者: 闻之“一曲大合唱,可顶十万毛瑟枪。”1939年4月13日,《黄河大合唱》在延安陕北公学大礼堂首演。在中华民族生死存亡之际,一首《黄河大合唱》犹如号角,传唱出中国人民坚强不屈的斗争精神,唱响了民族的凝聚力、向心力。为纪念《黄河大合唱》首演85周年,“永远的黄河大合唱——2024年‘五洲同声唱黄河’”大型音乐会在黄河壶口瀑布隆重举行,伴着磅礴水汽与翻滚波涛,来自海峡两岸的同胞和海外华侨华人唱响了《黄河大合唱》。合唱声、朗诵声、演奏声和黄河涛声相互交织,犹如“黄河在咆哮”。2024年9月29日晚,庆祝中华人民共和国成立75周年音乐会上,《黄河大合唱》雄壮激昂、振奋人心的旋律在会场上唱响。

诞于抗战的铁血烽烟

黄河是中华民族的母亲河,孕育了辉煌灿烂的中华文明,哺育了一代又一代中华儿女。黄河以九曲奔腾、百折不挠、一往无前的磅礴气势,塑造了中华民族刚健有为、自强不息的民族品格,是中华民族的重要象征、民族精神的重要标志。经典音乐作品《黄河大合唱》,是唱响中华民族自强不息的赞歌,由《序曲》和《黄河船夫曲》《黄河颂》《黄河之水天上来》《黄水谣》《河边对口曲》《黄河怨》《保卫黄河》《怒吼吧!黄河》8个乐章组成。《黄河大合唱》以抗日战争为背景,以黄河作为中华民族精神的象征为底色,以庄严讴歌中华民族顽强斗争、百折不挠的民族精神为主题,谱写了一曲波澜壮阔的抗日战歌。

1939年3月,由诗人光未然(本名张光年)作词、冼星海作曲,采用我国民族音乐元素为素材并结合西方乐器创作而成的大型声乐套曲《黄河大合唱》在延安诞生。《黄河大合唱》创作于中国抗日战争最艰苦阶段的尾声:1937年7月7日发生七七事变(又称卢沟桥事变),全民族抗战爆发,1个月后又爆发了历时3个月、中国军队损失惨重的淞沪会战(又称八一三战役)。1938年10月,武汉会战(又称武汉保卫战)打响,主要战场在武汉外围的安徽、河南、江西、湖北4省广大地区,是抗日战争战略防御阶段规模最大、时间最长、歼敌最多的一次战役。武汉尽管在会战中失守了,但会战大大消耗了日本侵略军的有生力量,中国军队在战略层面上赢得了胜利,为中国抗日战争进入战略相持阶段奠定基础。

武汉沦陷后,诗人光未然带领抗敌演剧队第三队,奔赴吕梁山抗日根据地。他在途中目睹了黄河船夫们与狂风恶浪激烈搏斗的情景,聆听了高亢、悠扬的船工号子。1939年1月,光未然一行抵达延安,一路上的所见所闻让他深受震撼,在病床上花了5天时间创作出400多行的组诗《黄河吟》。2月18日,光未然在除夕联欢会上朗诵《黄河吟》,在现场的冼星海听得“很兴奋”,决定为其谱曲。在延安一座简陋的土窑洞里,冼星海连续创作6天,三易其稿后完成了为组诗《黄河吟》的谱曲,并将形成的音乐作品定名为《黄河大合唱》。

激情磅礴的《黄河大合唱》正是在这样的历史背景下产生,它发出的不仅是中华民族在最危险时刻的怒吼,也展现出中华民族的抗战之魂、民族之魂。《黄河大合唱》跨越85年传唱至今,公众最熟悉的是它的第七乐章《保卫黄河》。“风在吼,马在叫,黄河在咆哮,黄河在咆哮……万山丛中,抗日英雄真不少。青纱帐里,游击健儿逞英豪。保卫家乡!保卫黄河!保卫华北!保卫全中国!……”《保卫黄河》的歌词贯穿着“保卫黄河、保卫华北、保卫全中国”的主题思想,乐曲采用民间打击乐节奏和广东狮子舞音乐旋律为素材,使歌曲显得明快、豪放,音乐形象鲜明,具有浓厚的民族风格。歌曲由四部分组成,第一、第四部分为合唱,第二、第三部分为轮唱,歌声在激越的配乐中,此起彼伏,一浪高过一浪,恰似黄河的波涛滚滚奔流,势不可挡,在明快、激越的旋律中,表达出中华儿女充满信心要战胜敌人、夺取胜利的激昂豪迈之情,让人在获得美感享受的同时,体验到必胜的革命乐观主义精神。短促跃动的曲调、铿锵有力的节奏、鼓舞人心的歌词,生动且富有气势地展示出抗日军民英勇战斗的场景,彰显出中华儿女誓死保卫祖国山河的坚定决心。在民族存亡的危难时刻,一曲慷慨激昂的《保卫黄河》唱响无数志士仁人奔赴前线奋勇杀敌势不可挡之势,奏响了中华民族救亡图存的时代强音。

成为抗战救亡的号角

《黄河大合唱》一问世,就迅速在中国大地上传唱,成为抗战救亡的精神号角。1939年3月31日,《黄河大合唱》延安首演指挥邬析零从冼星海手中拿到手工装订成册的曲谱。这份曲谱用白粉连纸抄写,字迹清晰秀丽,通篇一字不涂,每个字、每个音符都对应在适配的位置上。邬析零在回忆作品中写道:“我从星海手里得到《黄河大合唱》的全部清稿……那本清稿凝聚着作曲家多少辛劳,多少心血,多少友情。”4月13日晚,在延安最大的礼堂——陕北公学礼堂,第一次演出《黄河大合唱》。词作者光未然亲自登台朗诵《黄河大合唱》的组诗《黄河之水天上来》。

《黄河大合唱》在延安陕北公学礼堂首演时,由于礼堂条件简陋,缺少低音乐器,冼星海指导演艺人员用煤油桶做成低音乐器。李焕之回忆在延安演出《黄河大合唱》时,有一段生动的描述:在物质条件极缺乏的边区,要组成一个完备的乐队是谈不上的,当时有什么乐器都尽可能地用上了。缺少乐器,演艺人员便想办法以土法制作新的乐器,像用汽油铁桶改造的低音胡琴,它发出雄浑且带有金属共鸣的声音,就犹如歌唱黄河的宏伟气概。在正式演出前的排练,冼星海看到学生李焕之每天都系在腰上的一个大号搪瓷缸子时,又想到制作新乐器的点子,便让李焕之取下搪瓷缸子,把合唱队队员吃饭的勺子都放进缸子里,随后有节奏地摇起装有饭勺的缸子,给演奏员做示范,并让李焕之充当这件新式打击乐乐器的演奏员。排练时,当第一乐章《黄河船夫曲》开篇朗诵词“朋友,你到过黄河吗?”响起,到最后一句“如果你已经忘掉的话,那么你听吧!”结束朗诵时,担任指挥的冼星海朝李焕之振臂一挥,李焕之便抱着装满吃饭勺子的大搪瓷缸奋力猛摇,密集的“哗啦啦啦”声伴着管弦乐、锣鼓声齐鸣,发出呼啸奔腾的浪涛吼声,引出合唱队“咳哟、划哟”雄浑大气的歌声。《黄河大合唱》的首演非常成功,赢得观众狂热而持久的掌声。首演结束当晚,冼星海在日记中写道:“今天晚上是延安空前的音乐晚会,也就是全国从没有的音乐晚会。因内容非常新鲜,而且都是带着最新的创作形式!”

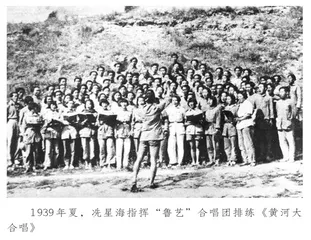

5月11日,在庆祝鲁迅艺术文学院成立1周年音乐会上,冼星海亲自指挥100多人的合唱团演唱《黄河大合唱》。刚唱完,坐在台下的毛泽东连声称赞道:“好!好!好!”周恩来为《黄河大合唱》题词:“为抗战发出怒吼,为大众谱出呼声!”此后,《黄河大合唱》响彻延安的各种集会,迅速传遍各根据地。抗战期间,各根据地的文艺团体几乎都演唱过《黄河大合唱》,而《保卫黄河》成为必唱曲目。

《黄河大合唱》在重庆的《新音乐》期刊上发表后,更远播南洋各国。1940年,刘良模前往美国留学,将乐谱带到美国,由普林斯顿大学合唱团用英语演唱了《黄河大合唱》。1949年,宋庆龄将她亲笔题词的《黄河大合唱》乐谱赠送给加拿大多伦多玛西音乐厅。同年10月24日,在联合国成立庆祝会上,美国男低音歌唱家保罗·罗伯逊用英语演唱了《黄河颂》。此后,《黄河大合唱》在世界各地许多国家演出,中华民族精神也随之在国际上广泛传播。

《黄河大合唱》完成创作后不久,冼星海写下短文《我怎样写〈黄河〉》,谈他的创作感受,详细描绘了创作每个乐章的深刻感触:“第一首《黄河船夫曲》你如果静心去听,你可发现一幅图画,像几十个船夫划船,面上充满斗争的力量。《黄河颂》是用颂歌的方法写的,大都带有奔放的热情,高歌赞颂黄河之伟大、坚强。由男高音独唱,歌带悲壮,在伴奏中可以听出黄河奔流的力量……”在文章开篇他就指出:“《黄河》的创作,虽然是在一个物质条件很缺乏的延安产生,但它已经创立了现阶段新型的救亡歌曲了。”

民族最强音永传唱

毋庸置疑,《黄河大合唱》是中国音乐文化历史进程中的瑰宝,是一部宏大的民族音乐史诗,那些壮阔的历史场景和磅礴澎湃的气势,已深深镌刻在中华民族儿女的记忆里。郭沫若曾评价,《黄河大合唱》是抗战中所产生的最成功的一首新型歌曲。音节雄壮而多变化,使原有富于情感的词句,就像风暴中的浪涛一样震撼人心。几十年来,人们都把《黄河大合唱》视作一部高度概括中华民族伟大精神的里程碑式的音乐史诗,迄今为止,还没有另外一部音乐作品能够取代它的位置,《黄河大合唱》的音符依然涌动在人们的心中。

2015年8月26日,国家新闻出版广电总局(今国家广播电视总局)发布“我最喜爱的十大抗战歌曲”的网络投票结果,《黄河大合唱》是入选10首歌曲之一。2019年4月13日,在《黄河大合唱》首演80周年纪念日,陕西省委宣传部、延安市委宣传部等单位联合主办“我和我的祖国——庆祝新中国成立70周年暨纪念《黄河大合唱》首演80周年”系列活动,在延安鲁迅艺术文学院旧址举行。是年,来自世界各地的《黄河大合唱》爱好者共同组成寻访团,重游《黄河大合唱》在延安创作和演出的路线。

2019年6月,《黄河大合唱》入选中宣部“庆祝中华人民共和国成立70周年优秀歌曲100首”。多次策划、排练、指挥《黄河大合唱》的李西林教授在采访中说:“《黄河大合唱》是中华民族的血和泪,书写的是民族的爱、恨、情,歌唱的是母亲河两岸儿女的勤劳,是一部奋斗史以及祖祖辈辈生生不息的奋进颂歌……每次指挥这部巨著,我都会满怀激情,热血沸腾……至今这部作品的每个音符都时时在我心中涌动、翻腾……”《黄河大合唱》正是这样一部艺术作品,这也是她能够穿越时空、历久弥新的重要原因。

《黄河大合唱》是中国艺术史上的高峰,是光未然和冼星海两位艺术家在深刻感知民族危亡、国家危难下共同完成的伟大音乐作品。冼星海借鉴西方交响合唱的音乐形式,融入浓厚的民族风格元素,表达出光未然长诗中蕴含的磅礴坚毅的民族心声,包含强烈的爱国情感,是为人民呐喊、为民族聚气的艺术精品。其中,《黄河怨》唱出了被压迫、被侮辱的沦陷区妇女的痛苦哀怨;《黄水谣》怒诉日本侵略者给中华民族带来的深重灾难;《河边对口曲》形象地叙述流亡群众的悲惨遭遇,彰显他们“打回老家去”的斗争决心;《保卫黄河》和《怒吼吧!黄河》唱出东方巨人为最后胜利发出呐喊,呈现了中国人民奋起斗争的英雄形象,展现了中华民族在危难关头勇敢正气和不屈抗争的精气神。

《黄河大合唱》诞生在民族危亡的年代,但其影响并没有局限于那个时代,战争年代鼓舞斗志,和平年代引人奋发向上。如今,《黄河大合唱》的宣传讲座频频走进高校,感召了许许多多的青年人。《黄河大合唱》是中华民族伟大精神的艺术升华和典范,它饱含的民族凝聚力,生生不息。著名指挥家曹丁谈到《黄河大合唱》时激动地说道:“全世界的中华儿女都热爱这部作品,所有中华儿女应该把《黄河大合唱》世世代代传承下去。”文